昆虫信息素insect pheromones

由昆虫体内释放到体外,可引起同种其他个体某种行为或生理反应的微量挥发性化学物质。这个定义由卡尔松(P.Karlson)和吕舍尔(M.Luscher)1959 年提出。“pheromone”由希腊语“pherein”(移转)和“horman”(兴奋,刺激)组合而成,表示昆虫个体间进行联系的化学信息物质。

昆虫信息素在农业生产上的应用,主要是性信息素用于虫情预测预报,以及用诱杀或迷向法防治害虫。须在一定条件下,才有好的防治效果,例如种群密度高时应先用杀虫剂压低种群数量,否则不易达到理想效果。

简史 大体可分两个阶段,20世纪50年代以前是发现和实验室研究阶段,60年代开始进入田间应用研究阶段。

1837年,冯西博尔德(C.T.von Siebold)发现一些雌虫腹部有一种能引诱雄虫前来交配的腺体,推测雌虫可散发能引诱雄虫的挥发性物质。1896年,福布什(E.H.Forbush)等试验,将未交配雌舞毒蛾放在诱捕器中诱捕雄蛾。1939年,格茨(B.Gotz)在德国两个葡萄园中试验用活的葡萄果蛾和葡萄藤蛾雌蛾大量诱捕雄蛾,阻止雌蛾受精,认为只要引诱剂能够被鉴定和合成,用诱捕法治虫是可行的。1957年,施奈德(D.Schneider)提出了测定昆虫信息素生物活性的触角电位技术。1959年,德国的布特南特(A.Butenandt)等人从未交配家蚕雌蛾腹端提取并鉴定出第一个昆虫信息素,为十六碳二烯醇,定名家蚕醇(bombykol)。这是第一个昆虫性信息激素,又称性外激素。

1960年,伯罗札(M.Beroza)提出用昆虫性外激素迷惑或干扰交配来治虫的设想,后称“迷向法”,或交配干扰法。1960年,加斯顿(L.K.Gaston)等人用粉纹夜蛾性外激素成功地干扰了这种昆虫的交配。1969年布雷迪(U.E.Brady)报道,雄性地中海粉螟在10微克顺-9-十四碳烯-1-基乙酸酯前暴露15分钟后,就不再对未交配雌虫腹部提取物产生反应,证明了迷向法治虫的可能性。但实际在田间应用,还需加工成一定剂型,克服易挥发、消失快的特点,1968年,格拉斯(E. H. Glass)等人将 10微升立勃(riblure )引诱剂注入一个聚乙烯空心帽套诱捕红带卷蛾,效果很好。1970 ~1972年大面积诱捕试验成功,后来又出现了微胶囊剂,空心纤维缓释剂和多层片剂等信息素缓释剂,使田间大面积用迷向法治虫获得成功。已有几十种昆虫性信息素广泛用于虫情测报、诱杀和迷向法治虫。聚集素、告警素、追踪素等昆虫信息素发现较晚,目前处在室内研究阶段。

微量合成技术的发展,气相色谱、高效液相色谱等分析仪器的出现,大大促进了昆虫信息素化学结构的研究。1965年确定化学结构的性信息素只有3种,到1988年已达350余种。现在已经可以用毛细管色谱分析技术分析一头虫的信息素组成、含量及各组分间的比例。

中国50年代初期开始研究昆虫信息素。1973年以后发展较快,分离、鉴定、合成了农林主要害虫的性信息素,已用于10余种农林害虫的诱捕测报,用其防治杨树透翅蛾、梨小食心虫取得成功。

品种类型 从生物活性特点看,发现的信息素主要有性信息素、聚集素、告警素、追踪素等。

性信息素 见昆虫性外激素。

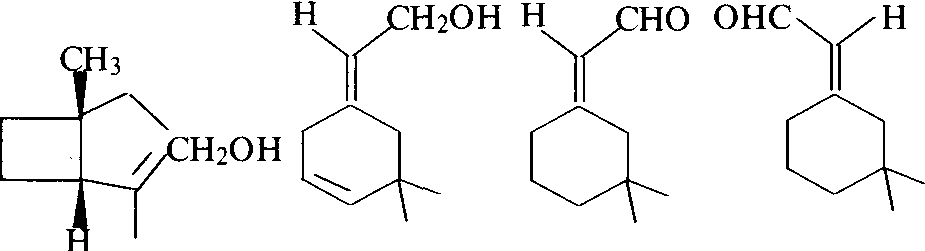

聚集素 昆虫在特定场合释放出的、聚集大量同种两性个体栖息、交配、产卵、取食的信息素。鞘翅目棘胫小蠹科的许多种都能释放萜烯醇类物质作聚集素,它存在于蠹虫的后肠和粪便中,引诱同种昆虫定向至食物源聚集取食。雄性棉铃象甲取食棉芽后,释放四种萜烯醇和醛的混合物(图1)引诱同种两性虫前来取食。从亚洲飞蝗的粪便中分离出一种聚集素为2-甲氧基-5-乙基苯酚。

图1 棉铃象甲聚集素成分

告警素 昆虫对抗外来侵犯时,释放出的一种诱导同类产生聚集、防御或分散逃避行为的信息素。一种黄蚁的告警素组成: 香茅醛、牛儿醛、橙花醛和正十一烷。澳洲白蚁兵蚁头部特殊腺体中分泌一种α-蒎烯,诱导其他兵蚁聚集。豌豆蚜和桃蚜告警素为β-法尼烯。

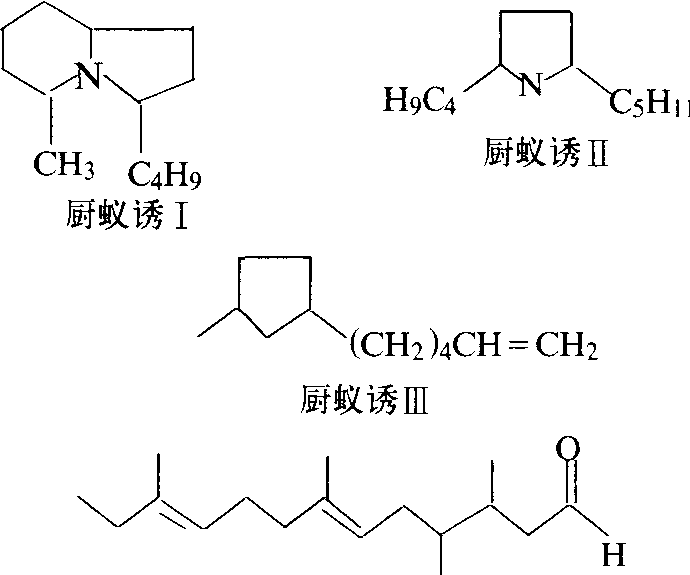

追踪素 昆虫外出时,沿途释放一种作返巢路标的信息素。已鉴定出化学结构的有十多种,特点是挥发性较低、结构复杂,种间特异性强。厨蚁追踪素有4种成分(图2)。美洲白蚁中分离出的第一个高活性追踪素是(顺,顺,反)-3,6,8-十二碳三烯醇。从美国得克萨斯州切叶蚁和南美切叶蚁鉴定出一种独特结构的追踪素4-甲基吡咯-2-羧酸甲酯。

图2 厨蚁追踪素成分

其他 还发现一些其他类型的昆虫信息素。如黄杉小蠹种群密度过高时分泌甲基环己烯酮,抑制种群继续聚集。马鞭烯酮抑制南部松小蠹聚集。苹实蝇产卵后在苹果表面留下一种阻止其他雌蝇来产卵的信息素。黄粉甲交配时分泌一种物质,抑制其他雄虫向此雌虫定向。

性能 昆虫信息素有以下特点: ❶绝大多数容易挥发。

❷因含有双键、醛、酮、羟基、环氧基、酯基等,容易被氧化和生物降解。

❸无直接杀虫作用,可通过诱捕、迷向等方法间接防治害虫。

❹毒性很低,不污染环境,堪称“无公害农药”。

❺生物活性很高。一头雌红带卷蛾可产生126.0纳克性信息素,引诱雄蛾有效距离近5000米。微胶囊化的舞毒蛾性信息素15克/公顷剂量就能阻止舞毒蛾交配,药效和费用均可与化学杀虫剂媲美。在棉田整个生长季节施5次棉红铃虫性信息素空心纤维缓释剂,总剂量3.8~19克/公顷,收获时棉铃受害率7.5%,无处理对照受害率98.0%。

❻昆虫信息素的专化性很强。通常一种信息素只对一种昆虫起作用,甚至在同一个种内也存在着信息素不同的变种。欧洲玉米螟就有反式性信息素变成和顺式性信息素变种,二者的性信息素都由反式和顺式-11-十四碳烯基乙酸酯组成,但反式体和顺式体比例不同,前者为96:4,后者为3:97,相互间不互相引诱。因此,长期用一种比例信息素治虫有出现抗药性种群的可能性。信息素的高度专化性还表现在化学结构的微小改变,如双键位置、不同顺反异构体、旋光异构体、碳原子数的稍有增减,都会明显降低活性,甚至失去活性。粉纹夜蛾性信息素主成分(顺)-7-十二碳烯基乙酸酯最低活性浓度为10-7克/毫升,双键改为第9或第5碳原子上,最低活性浓度降到10-2克/毫升。舞毒蛾性信息素右旋对映体有活性,而左旋对映体则无活性。

❼昆虫信息素多数为几种类似化合物的混合物,各组分间有严格的比例。粉纹夜蛾性信息素由6种成分组成: 十二烷基乙酸酯、(顺)-5- 十二碳烯基乙酸酯、(顺)-7- 十二碳烯基乙酸酯、11-十二碳烯基乙酸酯、(顺)-7-十四碳烯基乙酸酯、(顺)-9-十四碳烯基乙酸酯,比例为82∶91∶1000∶28∶15∶9。人为改变各组分间比例,就会失去活性。斜纹夜蛾性信息素由(顺)-9,(反)-11- 十四碳二烯基乙酸酯和(顺)-9,(反)-12-十四碳二烯基乙酸酯组成,两者比例为10∶1,单用后者4毫克处理12.5米2试验区,36头雌蛾交配率下降90.2%,单用相同剂量的另一成分,交配率下降86.8%。

昆虫信息素insect semiochemicals

昆虫分泌到体外,能在同种个体间或种间产生生理或行为反应的化学物质,也包括由其他生物(如植物)分泌到体外,使昆虫产生反应的物质。它是对生物群落结构起重要作用的物质流或信息流因素。早在1690年就有人提出雌蛾释放一种气味引诱雄蛾的现象,1959年德国的布特南特(A.Butenandt)确定了家蚕性信息素的化学结构后,信息素的概念才得以公认。随着微量分析技术的改进,信息素的研究不断扩大和深化。如从性信息素扩大到与食性分化、协同进化有关的信息素;从单一性信息素深入到多组分性信息素,从而引入信息素的应用阶段。信息素的广泛研究导致20世纪60年代“化学生态学”这一新学科的形成,昆虫的化学生态学也随后形成。

昆虫信息素分为作用于同种个体间的种内信息素和异种间的种间信息素两大类。有时同一种信息素在种内和种间起不同作用,有的信息素种的特异性不强,在种内和种间起同样作用。

种内信息素 包括:❶性信息素:多数由性成熟雌虫分泌,以吸引雄虫交配。交配后的雌虫极少或不再分泌,多次交配的种类则可多次分泌。分泌性信息素常有时间节律,以致交配也按一定时间节律进行。少数昆虫(如蝶类)由雄虫翅上的发香鳞分泌能吸引雌虫的性信息素。多种鳞翅目昆虫的性信息素为长链不饱和醇、醛或乙酸酯、或若干组分的混和物。

❷聚集信息素:多见于小蠹科。小蠹钻蛀树木时排出的粪便和木屑中含有吸引更多小蠹群集为害的信息素,对雌雄虫均有吸引力。沙漠蝗蝗蝻粪便中也有聚集信息素,使蝗群密度加大。此类信息素通过气管系统吸入转至血淋巴从而改变代谢,引起虫体黑色素增加成为群居型。

❸报警信息素:常见于蚜虫中,受天敌侵袭的蚜虫从腹管释放法尼烯类化合物,驱使附近蚜虫逃避或落地。蚜虫密度过大、个体间挤碰时也释放此类化合物,起疏散蚜虫的作用,故亦为疏散信息素的一种,其种的特异性不强。

❹疏散信息素:是昆虫对种群密度进行自我调节的信息物质。除上述蚜虫的例子外,还见于鞘翅目、鳞翅目和双翅目昆虫中。面粉中赤拟谷盗过多时释放三种醌类化合物驱使成虫离去另找食物或产卵地;大菜粉蝶产卵时在卵壳上留有驱使同种雌蝶不在附近产卵的信息素;樱桃实蝇在幼果上产卵时分泌驱使同种实蝇不在同一幼果上产卵的信息素。在鞘翅目和鳞翅目昆虫中已发现当一个种数量过大,高浓度的性信息素可阻止食性相似的其他昆虫侵入其“领地”,这类信息素起到了种间疏散信息素的作用。

❺标迹信息素:常见于白蚁、蚂蚁等社会性昆虫。工蚁找到食物源即沿途释放标迹信息素,使同种工蚁得以寻迹觅食。已知蚁类的标迹信息素为甲酸。

种间信息素 包括:❶利己素:是对释放者有利、对接受者不利的信息素。昆虫释放的防御性物质大都属利己素。如蝽类臭腺排出的醛或酮化合物,龙虱臀腺排出的p-羟基-苯甲酸甲酯、p-羟基-苯甲醛等化合物,隐翅虫从肛腺排出的氢醌、甲苯氢醌和过氧化氢混合物等。

❷利他素:是对释放者不利而有利于接受者的信息素。任何昆虫都以代谢产物为其天敌提供寻找寄主的信息,而且一种昆虫的不同代谢物可为不同的天敌提供信息。如蚜虫粪便(蜜露)中的信息素为捕食性天敌(瓢虫、草蛉)提供信息,血淋巴中的信息素则为寄生蜂产卵提供信息。植物的次生性物质对植食性昆虫也存在同样关系。

❸互利素:常见于互利共生的种间,如蜜源植物与传粉昆虫,取食木质纤维的昆虫与共生的微生物。蚜虫为蚂蚁提供蜜露、蚂蚁保护蚜虫等,这类信息素的研究尚不多。

在生态系统中,生物与生物、生物与无机物间都存在着复杂的化学联系。生物群落的组成及其种群间的数量关系已不能完全依靠能流作出解释,不论是定性或定量分析均不能忽视信息流这一重要因素。昆虫信息素的应用前景十分宽广,应用性信息素的诱捕法和迷向法已在棉红铃虫、梨小食心虫的防治上初见成效。许多性信息素已形成商品广泛地用于害虫预测预报。田间实验表明,许多信息素将是综合防治害虫的重要组成部分。它们与常规化学农药不同,是通过影响或扰乱害虫的正常行为达到防治害虫的微量化学物质。例如,应用疏散信息素可防止小蠹集结以保护林木;在樱桃实蝇产卵盛期喷撒疏散信息素,一次即可使樱桃受害减少85%;用蚜虫的报警信息素可阻止蚜虫降落,在预防蚜虫传播的非持久性病毒病的流行方面很有前途;喷施害虫释放的利他素可吸引自然天敌和提高寄生蜂的寄生率。昆虫信息素不伤害天敌、不污染环境、不易产生抗性,可产生良好的经济、社会、生态及环境保护效益。

- Molecular sieves type Na-Y是什么意思

- Molecular sieves type Pd-A是什么意思

- Moloney leukaemia virus是什么意思

- Moloney mouse sarcoma virus是什么意思

- Molybdenum boride是什么意思

- Molybdenum oxide blue是什么意思

- Molybdenum powder是什么意思

- Molybdenum rod是什么意思

- Molybdenum sulfate是什么意思

- Molybdenum(V)chloride是什么意思

- Molybdenum(Ⅳ)sulfide是什么意思

- Molybdenum(Ⅵ)oxide是什么意思

- Molybdic acid是什么意思

- Monkey pox virus(von Magnus etal.)是什么意思

- Mono(2-ethyl hexyl)phosphate是什么意思

- Mono Lake virus是什么意思

- Monoplex S-38,S-90E是什么意思

- Monoplex S-70,S-73,S-74,S-75是什么意思

- Monoplex S-38,S-90E是什么意思

- Monoplex S-70,S-73,S-74,S-75是什么意思

- Montgomery County virus是什么意思

- Monuron是什么意思

- MoO2(g)是什么意思

- Morbillivirus是什么意思

- Morin是什么意思

- Morpholine是什么意思

- MoS2是什么意思

- Mosquito iridescent virus(Clark et al.)是什么意思

- Motorola单片机系列是什么意思

- Mount(Mt.)Elgon bat virus(Metselaar et al.)是什么意思

- Mouse cytomegalovirus(Smith)是什么意思

- Mouse encephalomyelitis virus(Theiler)是什么意思

- Mouse hepatitis virus(Cheever et al.)是什么意思

- Mouse leukovirus(Graffi et al.)是什么意思

- Mouse sarcoma virus(Moloney& Harvery)是什么意思

- Mouse type C oncovirus是什么意思

- MP3是什么意思

- m-Phenetidine是什么意思

- m-Phenylenediamine是什么意思

- m-Phenylenediamine dihydrochloride是什么意思

- m-Phenylenediamine sulfate是什么意思

- m-Phthalic acid是什么意思

- m-Phthalic dihydrazide是什么意思

- m-Phthaloyl chloride是什么意思

- MRI临床应用适应证及注意事项是什么意思

- MRI成像方式和成像质量是什么意思

- MRI设备是什么意思

- MR基本理论及MRI形成的条件是什么意思

- MR-102号合成鞣剂是什么意思

- MSF软革填充树脂是什么意思

- m-Toluic acid是什么意思

- m-Toluidine是什么意思

- m-Toluidine hydrochloride是什么意思

- m-Toluidine sulfate是什么意思

- m-Tolunitrile是什么意思

- MT-1填充型鞣剂是什么意思

- MT-2加脂型鞣剂是什么意思

- MT-3白色鞣剂是什么意思

- MT-4多效鞣剂是什么意思

- Mucambo virus是什么意思