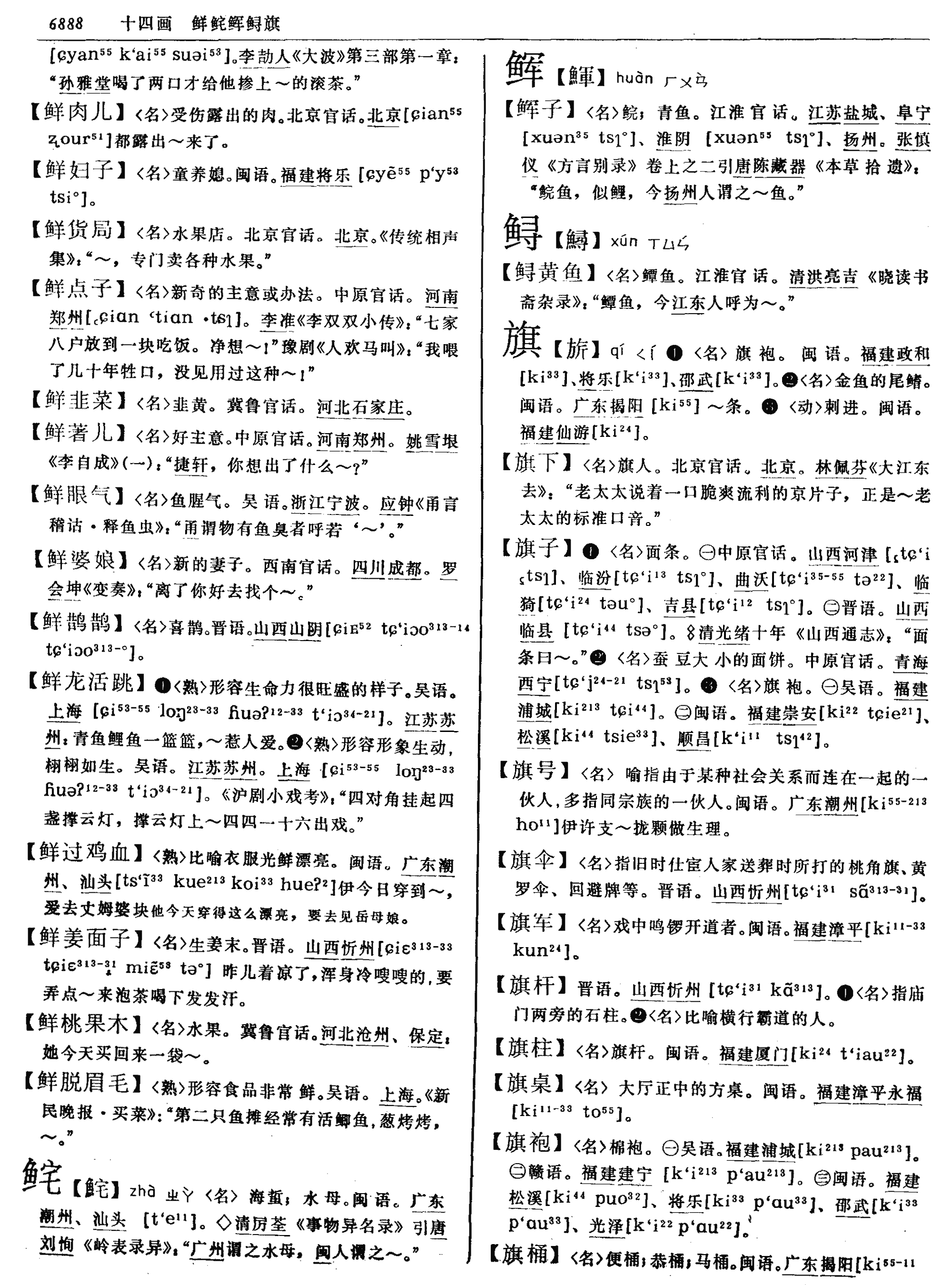

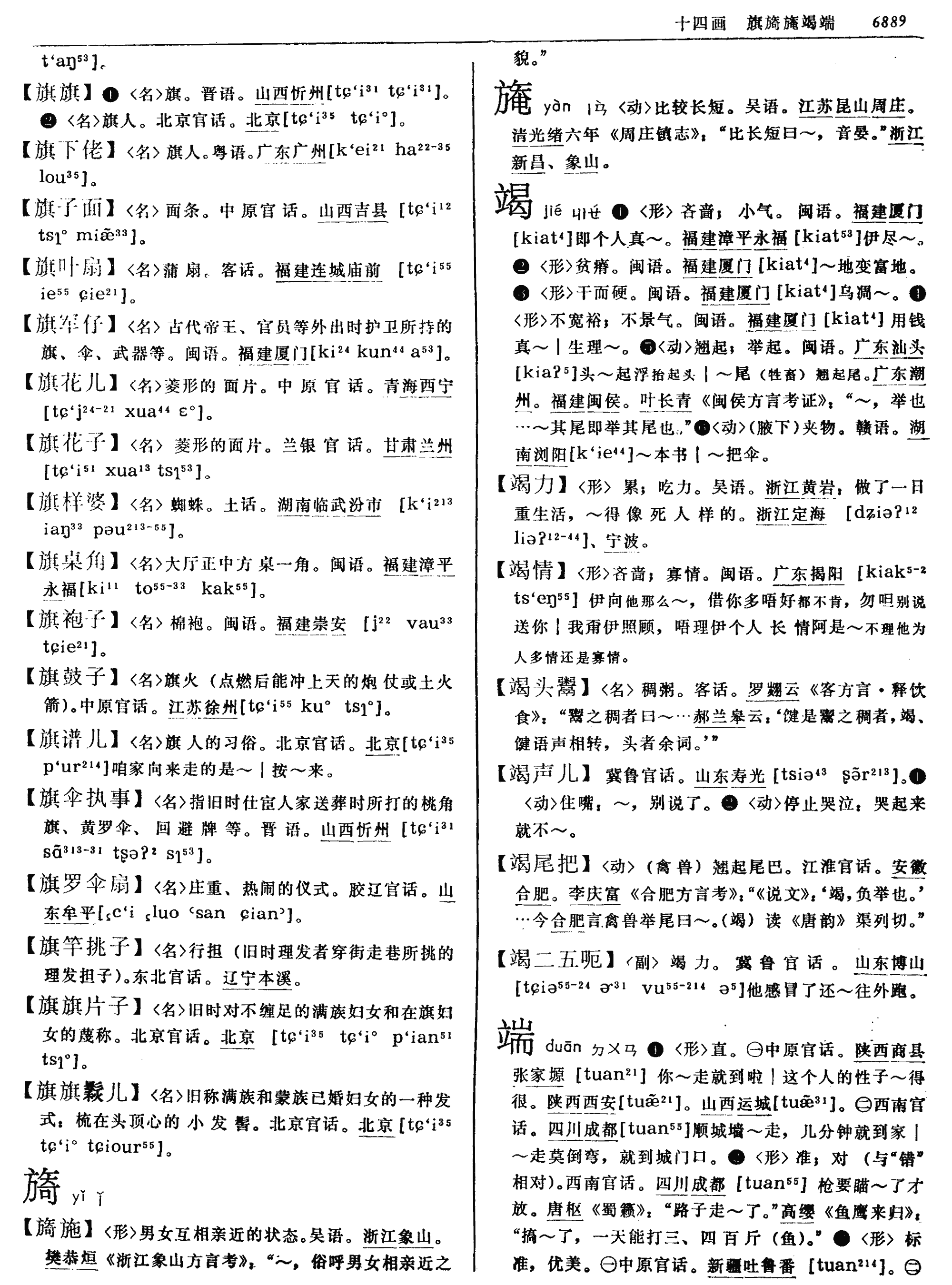

旗袍

〗。

〗。 〗。

〗。 〗、将乐〖

〗、将乐〖 〗、邵武〖

〗、邵武〖

〗、光泽〖

〗、光泽〖 〗。

〗。

旗袍qípáo

一种源于满族的女式长袍,立领,右开襟,紧腰身,下摆开衩。后不断改进,款式多样。旗袍被认为是表现东方女性美的典型民族服装。

旗袍qí páo

妇女穿的一种长袍。1925年刘豁公《上海竹枝词》:“当年革命竞操刀,多少胡儿戟尾逃。海上不闻宗社党,谁教女界着旗袍(近来海上女界强半皆着旗袍,招摇过市时,遥望俨如旗女)。”1927年鲁迅《而已集·忧“天乳”》:“旗袍和中国的短衣,都不适于乳的解放,因为其时即胸部以下掀起,不便,也不好看的。”

婦女所著一種長袍。原爲滿族服裝,清代始傳入内地。旗袍寬大,長及足面,領口、衣袖與衣襟邊緣都鑲有滚邊。本世紀二十年代初,旗袍漸趨普及。至二十年代末,受歐美服裝影響,其制漸變爲:直領,右開大襟,緊腰身,衣長至膝下或踝骨,兩側開衩,袖有長有短,沿續至今。

袍子

袍(袍服;袍襕;衣袍;旗~;棉~;皮~,敞~)

袍服和外褂:袍褂

男子穿的中式长衣:长袍

旧时男子所穿的长袍马褂:袍褂

古代妇女的上等长袍:袿(袿衣;袿袍;袿裳;袿襡)

道士穿的袍:道袍 云袍 衲衣

缀上领圈的道袍:裰领道袍

民族双襟长袍:袷袢

白袍:鹄袍

白色绸袍:霜袍

宽袖的长袍:海青

全用新丝绵所铺的袍:襺

衬里的袍:襦袍

用皮做的袍:皮袍 韦袍

用碎布料缝缀的袍:衲袍

以乱麻为絮的袍:缊袍

(中式的长衣服:袍子)

旗袍qípáo

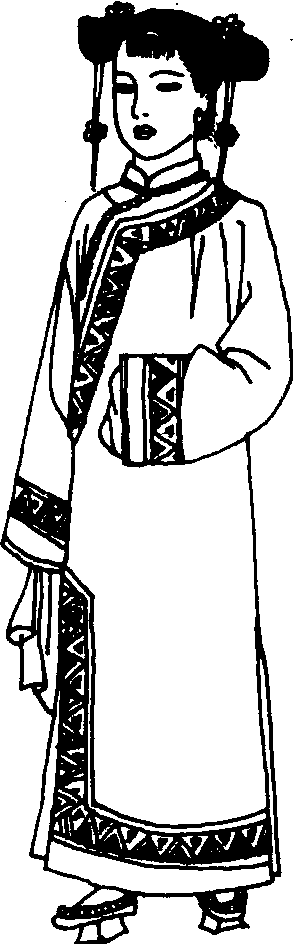

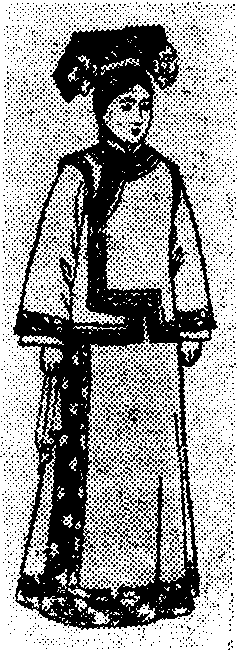

一种长袍。原指满州旗人所穿之袍。包括官吏的朝袍、蟒袍及常服袍等。后专指妇女之袍。名称始见于清。按清代礼俗,皇帝、百官参加祭祀、大典或朝会,均穿长袍。命妇礼服,各依其夫,亦以袍服为尚。唯有在日常家居时可着襦裙。至于八旗妇女,即便在家居时,亦着长袍。久而久之,凡八旗妇女所穿长袍,通称“旗袍”,而用作礼服的朝袍、蟒袍等服,则不再包含在旗袍范畴。清初旗袍实物,圆领、窄袖,衣襟右掩;两腋部分明显收缩,由此而下,逐渐放宽,下䙓部分异常肥大。清末旗袍的主要特点是袍身宽敞,外形以平直为多;领、袖、襟、裾镶以宽阔的花边,另加高领。辛亥革命后,汉族妇女亦以穿着旗袍为尚,并在原来基础上加以改进,成为近代一种独特的女式服装。二十年代初期的旗袍样式,以窄袖为多,滚边不如从前宽阔。二十年代末,因受欧美服装影响,旗袍式样日新月异。如缩短长度,收紧腰身及缀以肩缝等。三十年代,旗袍式样变化更大:或流行高领,即便在盛夏之日,亦用高耸及耳的硬领;转而又流行低领,即便在寒冬之日亦仅缀一道狭边;袖子变化亦时而长过手腕,时而短至肘间。至于旗袍长度,更有许多变异,长者曳地数寸,短者下不过膝。进入四十年代,变化较缓,趋于简便。身长及袖长大多缩短,领子亦多用低式,尤其在夏季,大多不用袖子,并省略了许多繁琐细屑的装饰,使其更加简洁、轻便和适体。

旗袍

起源于我国清朝东北地区聚居的满族,由于当时满族的生活方式以狩猎、游牧为主,再加之气候寒冷,因此形成独具特色的袍服,又因满族入关后被称之为“旗人”,所以满族人所穿着的各式袍服被统称为“旗袍”。据《清稗类抄》中记载:“八旗妇女衣皆连裳,不分上下。”满族统治中国后,便强迫汉族及其它民族随同他们的生活习惯改易服制。内蒙古白音尔灯荣宪公主墓出土的保存完整的两件旗袍,都是以绸缎为面料制作的,上施彩绣,样式为圆领、窄袖、衣襟右掩、袖垄收缩、下摆宽大,领口部位镶有黑色滚边。旗袍随着时代的变迁,也有着相应的变化,诸如刺绣纹样的变化,袖子的长短、肥瘦的变化,开气的大小变化,面料的不同等等。一直延续至今仍受广大女士欢迎。

旗袍

旗袍

满、锡伯等族服饰。大襟长袍。男女皆喜穿用。初长式,袍较短,无领、箭袖(马蹄袖)、大襟左衽,系纽扣,四开衩。入关后,满族渐受汉族服饰影响,居常旗袍由四开衩改为左右两开衩,或不开衩,马蹄袖改为平袖,箭袖袍已成为一种礼服,唯官服袍(朝袍、龙袍、蟒袍等)仍为马蹄袖式,外加披肩领或卷领。平民百姓喜庆日或外出办事,亦遵旧俗,以箭袖袍为重,春秋冬季于袍外加穿马褂或马甲,腰间束带。女旗袍式与男同,惟多于领口、襟、衣裾及袖端缘饰花边,腰间不束带,外出则于颈间围一长巾,俗称“围脖手绢”,袍外常配穿坎肩。不分贫富、四季服用,40年代以后,满族、锡伯族男式旗袍渐废弃。女式旗袍则由宽松肥大式改为紧身贴腰,窄袖,极能体现女性身段之美,后汉族妇女亦普遍穿用。此服至今不衰。

旗袍

旗袍

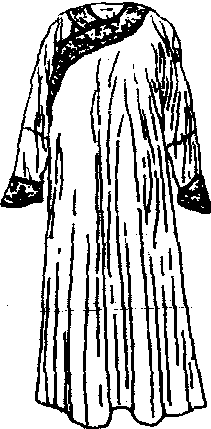

满语称“衣介”。满族的传统服装。清代泛指满洲八旗、蒙古八旗和汉军八旗男女旗人所穿的袍,故称。清初,其式样特点是无领、箭袖、大襟、左衽、束腰、四面开衩,既紧身合体,又便于骑马奔射。满族入关以后,由于受汉族“大领大袖”服饰的影响,其式样开始发生变化,箭袖变成了喇叭袖,四面开衩变成了左右两面开衩,下摆由宽大变为收敛。传统的箭袖袍已由常服变为礼服,只有官员入朝、一般旗人外出时才穿着。嘉庆、道光以后,箭袖袍越来越少。到了本世纪30年代,古老的箭袖袍已完全被直筒式的宽襟大袖长袍所取代。40年代以后,由于受新式服装潮流的影响,男式旗袍基本被淘汰,女式旗袍又由宽袖变成窄袖,直筒变成紧身贴腰,下摆回收,长及踝骨,变得更加爽身合体,并且逐渐成为满、汉等民族妇女通用的服装款式之一。其面料初多为皮毛,后麻布、棉布、绸缎等日益增多,制作工艺也越来越讲究。

旗袍

清代满族妇女穿的一种服装。下摆不开叉, 衣袖八寸至一尺。衣边绣有彩绿。辛亥革命后,汉族妇女也普遍穿着。经过不断改进,一般式样为:直领右开大襟,紧腰身,农长至膝下,两侧开叉,并有长短袖之分。

旗袍

旗袍

满族服饰。大襟长袍。满族男女皆喜著之。清初之式,无领、箭袖(马蹄袖)、大襟左衽,系纽扣,四开衩,衣长过膝。入关后,渐受汉族服饰影响,居常旗袍由四开衩改为左右两开衩,或不开衩者,马蹄袖改为平袖、箭袖袍已成为一种礼服。惟官服袍 (朝袍、龙袍、蟒袍等)仍为开衩、马蹄袖式,外加披肩领或卷领。平民百姓喜庆日或外出办事,亦遵旧俗,以箭袖袍为重,春冬季于袍外加穿马褂或马甲,腰间束带。女旗袍式与男同。所异者,多于领口、襟、衣裾及袖端缘饰花边。外出则于颈间围一长巾,春秋季加穿马褂或马甲于袍外。清季,不分贫富,四季服用,是主要的常服与礼服。40年代后,男式旗袍渐废弃不用,女式旗袍则由宽袖改为窄袖,由宽松肥大型改为紧身贴腰式,后汉族妇女亦多穿著,此服至今不衰。参见 “披肩领”、“卷领”。

175 旗袍

满族妇女服装,圆领,右衽大襟,身长过膝,或抵脚面,纽绊在腋下及侧面,长袖,袖口肥大。近世高领、窄腰、下摆开叉,袖有长、有短,身长过膝。

旗袍

中国传统的民族服装。是在清朝满族妇女的旗装基础上发展而来的,因而得名。旗袍有单、夹、衬绒和丝棉之分。满族妇女穿旗袍讲究色彩、线条和式样,如开襟、斜襟,并有滚边、镶边等。民国初年旗袍的腰身宽松,袖口宽大,长度适中,便于行走。30年代初期受西方影响,长度缩短,袖口缩小。30年代中期长度又加长,两边高开叉,旗袍贴体,紧绷腰身,显示女性的曲线美。40年代旗袍长度又缩短,袖缩短甚至取消,外型趋向流线型。近年来旗袍改变为前后分离,有肩缝和装袖式等,既适合各种体型,又便于套裁制作。

旗袍

清代八旗妇女的服装。满族人本居东北,因气候寒冷,所以服装取袍服式样,男女皆然。清入关以后,强迫汉人改易服装,但实行“男从女不从”的原则。于是汉族妇女的服饰与八旗妇女的服饰形成了一种对照。由于八旗妇女惟以长可掩足的长袍为服装,所以时人把八旗妇女穿的长袍称为“旗袍”,而八旗男子与汉族男子穿的袍服则不在其中。

清时的旗袍采用直统式,腰部无曲线,下摆和袖口较大。穿时多外罩一件马甲。清亡以后,一些汉族新女性开始穿用旗袍,并使之成为一种流行的时装。旗袍也由此获得不断的改进,而渐渐成为具有中华民族特色的妇女服装。

满清贵族旗袍

旗袍

清代妇女穿的满族制式的长袍。一般的式样为: 合领右衽、捻襟 (大襟)、有扣绊、袖短口宽、袖长及手、袍长至足、两侧开钗。质料多用各种绸缎,根据季节做成单、夹、棉式。旗袍讲究装饰,袍的衣襟、领口、袖口等处要镶嵌很宽的各样花边,并以多镶为美。京城曾经时兴“十八镶” 的作法。是指镶上“十八道”花边的旗袍,才是最漂亮的。以至镶嵌的花边几乎把旗袍本身的花纹复盖住了。袍衣上还要用各色丝锦绣满花纹。除后、妃用龙蟒纹外,宫里的女官及各品命妇的花纹,按规定要根据春、夏、秋、冬四季绣不同的季花。每一季用一种花来代表,春季用牡丹花,夏季用荷花,秋季用菊花,冬季用黄色蜡梅花。如果在重大的场合,所穿旗袍的花纹不合时式,还会领一个抗旨的罪名。清宫后妃有时也会将自己穿过的旗袍赏给身边的宫女。慈禧太后就曾把自己当年做“兰贵妃”时穿过的一件上绣许多兰花的旗袍赏赐给身边的女官——德龄。旗袍本是满族妇女穿着的服装,由于它简便、美观,20世纪20年代后在汉族妇女中也普及开来。并且受欧洲服装的影响,旗袍的样式也变得多样化。领子有高领、低领或无领式。有的长袖过腕或短袖露肘,袍长缩至膝盖以下,并减去一些繁琐的装饰,腰身也由宽大平直变为紧身合体。旗袍用料作工都比较简省,一件旗袍既可代替衣、裙、裤等多种服装,又可衬托出妇女秀美、轻盈的自然体态,因此,逐渐成为广大妇女喜爱的服装,流传至今。

旗袍Qipao

中国传统的民族服装,是在清朝满族妇女穿的旗装基础上发展而来的,因之称为旗袍。旗袍有单、夹、衬绒和丝棉之分,适应不同季节穿着的需要。满族妇女穿旗袍讲究色彩、线条和式样,如开襟、斜襟,并有滚边、镶边等。民国初年,旗袍的样式趋向于腰身宽松,袖口肥大,长度比较适中,穿着后走路比较方便。30年代初期,受西方服装的影响,长度缩短,袖口缩小。30年代中期,旗袍的长度又加长,两边高开叉,旗袍贴体,紧绷腰身,显示女性的曲线美。40年代,旗袍长度又缩短,袖也缩短,甚至无袖,外型趋近于流线型。近年来,旗袍又出现新的形式,改变为前后分片,有肩缝和装袖式等,既适合各种体型,又便于套裁制作。

旗袍

见“文化”中的“旗袍”。

旗袍

原为清满州旗人妇女所穿的一种服装。后经不断改进,一般式样为:直领、右开大襟、紧腰身,衣长至膝下,两侧开叉,并有长、短袖之分。穿着颇能体现女性的线条美。

旗袍

原为清代旗人穿的一种长袍。辛亥革命后,也为汉族妇女穿用。现今旗袍的一般式样:直领,右开大襟,紧腰身,衣长至膝下或至踝骨,两侧开叉,长袖或短袖。

旗袍

中国妇女的一种传统服装。源于满族的长袍,由于满族称为“旗人”,故这种长袍称为“旗袍”。最早居住在东北长白山和黑龙江一带的满族人,男女老少四季都穿旗袍,分为单、夹、棉、皮四种。样式是圆领右大襟带扣襻,下摆有直筒式,两面开衩和四面开衩之分; 窄袖,其端加半圆形“夹袖”,也叫箭袖。穿用时习惯用布带束腰,便于骑射。后来,旗袍的样式随社会的发展也不断变化,如在领口、衣襟、袖口等处加镶花纹或彩牙儿等,增加了美感。北京还盛行“十八镶”,即加十八道花边,而且样式变成宽袍大袖,成为清代的服装。辛亥革命后,汉族妇女也普遍穿旗袍。样式由肥变瘦,紧腰身,长至膝下,直领、衣袖由大变窄,并有长短袖之分,两侧开衩,显得更为美观大方。

旗袍qi pao

cheongsam,closefitting woman’s dress with high neck and slit skirt,worn by women of the Manchu nationality

旗袍

cheongsam;a close-fitting woman's dress with high neck and slit skirt;a sheath with a slit skirt

旗袍

Qipao;cheongsam—Chinese ladies’traditional formal dress usually made of silk or satin; traditional close-fitting woman’s dress slit on the side

旗袍

清满洲旗人妇女的服装。因脱胎于满族妇女的长袍,满族被称为旗人,故称。顺治初年开始流行于中原地区,辛亥革命后,汉族妇女也普遍穿着。初时袖口平而肥大,腰身宽大直统,下摆不开衩,长可掩足,身上绣以各种纹饰。以后变化多端,领有高、低,袍、袖有长、短,衩有深、浅之分,但均为小腰身。至20世纪到30年代,几乎成为中国妇女的标准服装,后来还传至国外,成为流行广泛的一种女性服装。

- get seirt gairt是什么意思

- get suarx是什么意思

- get svl是什么意思

- getting是什么意思

- getting and not-getting是什么意思

- getto是什么意思

- gettysburg是什么意思

- gettysburg address是什么意思

- gettysburg campaign是什么意思

- getty,jean paul是什么意思

- get yil deirx是什么意思

- get yil get beirt是什么意思

- get ·cuairx是什么意思

- geulincx,arnold是什么意思

- geum是什么意思

- gevarts是什么意思

- ge wenyuan是什么意思

- gewgaw是什么意思

- gex是什么意思

- gex bei是什么意思

- gex cet是什么意思

- gex cet hol是什么意思

- gex cet mirx是什么意思

- gex de set是什么意思

- gex garx是什么意思

- ge xinl ngvx zairx是什么意思

- ge xix是什么意思

- gex kox是什么意思

- gex zvrx zix是什么意思

- gex 热克斯是什么意思

- geyarupaka是什么意思

- geyser是什么意思

- geysers是什么意思

- gezelle,guido是什么意思

- gezira,el(或al-jazirah)是什么意思

- ge……sex (serx)是什么意思

- ge矩阵是什么意思

- gf是什么意思

- g g是什么意思

- gg是什么意思

- gg13【广庭大众】是什么意思

- gg14【康庄大道】是什么意思

- gg1m【狰狞面目】是什么意思

- gg1t【狼狈不堪】是什么意思

- gg44【靡靡之音】是什么意思

- gg4n【狼狈为奸】是什么意思

- gg55【狐狸尾巴】是什么意思

- g(gai)是什么意思

- ggg-35型100吨双台面微机动态电子轨道衡的研制与应用是什么意思

- ggss【庸庸碌碌】是什么意思

- gh是什么意思

- gh2t【狼烟四起】是什么意思

- ghaanir balad是什么意思

- ghaater kathaa是什么意思

- ghadar party是什么意思

- ghadasi是什么意思

- ghaggar-hakra是什么意思

- ghaghara(sarayu)是什么意思

- ghalib asdallah khan是什么意思

- ghana是什么意思