敦Dūn

现行较罕见姓氏。今河北之景县、辛集、获鹿,山东之鱼台,黑龙江之嫩江县,山西之太原、长治,广西之荔浦,云南之陇川、邱北等地均有分布。汉族姓氏。《郑通志》、《续通志》之《氏族略》亦俱收载。其源不一:

❶郑樵注引 《陈留风俗传》云: “敦氏,姞姓之后。”

❷ 《续通志·氏族略·补遗》注曰: “秦史敦之后。”则以名为氏。

春秋时卫有敦洽,(按: 《中国姓氏大全》 引作“敦治”); 汉代有敦倚; 晋代有敦伟; 元代有敦必乃。

敦duī

聚集。敦,通“堆”。白居易《初丧崔儿见报微之晦叔》:世间此恨偏敦我,天下何人不哭儿。独孤及《喜辱韩十四郎中书兼兼封近诗》:宦情缘木知非愿,王事敦人敢告劳。

敦

1.dūn ❶親厚。與“惇”通。見“敦序”。

❷勉力,揚雄《河東賦》:“敦眾神使式道兮,奮六經以攄頌。”

2.duì 怒,怨。見“敦圉”。

3.dùn 一層之丘。見“旄敦”。

4.tún 通“屯”,屯聚。揚雄《甘泉賦》:“敦萬騎於中營兮,方玉車之千乘。”

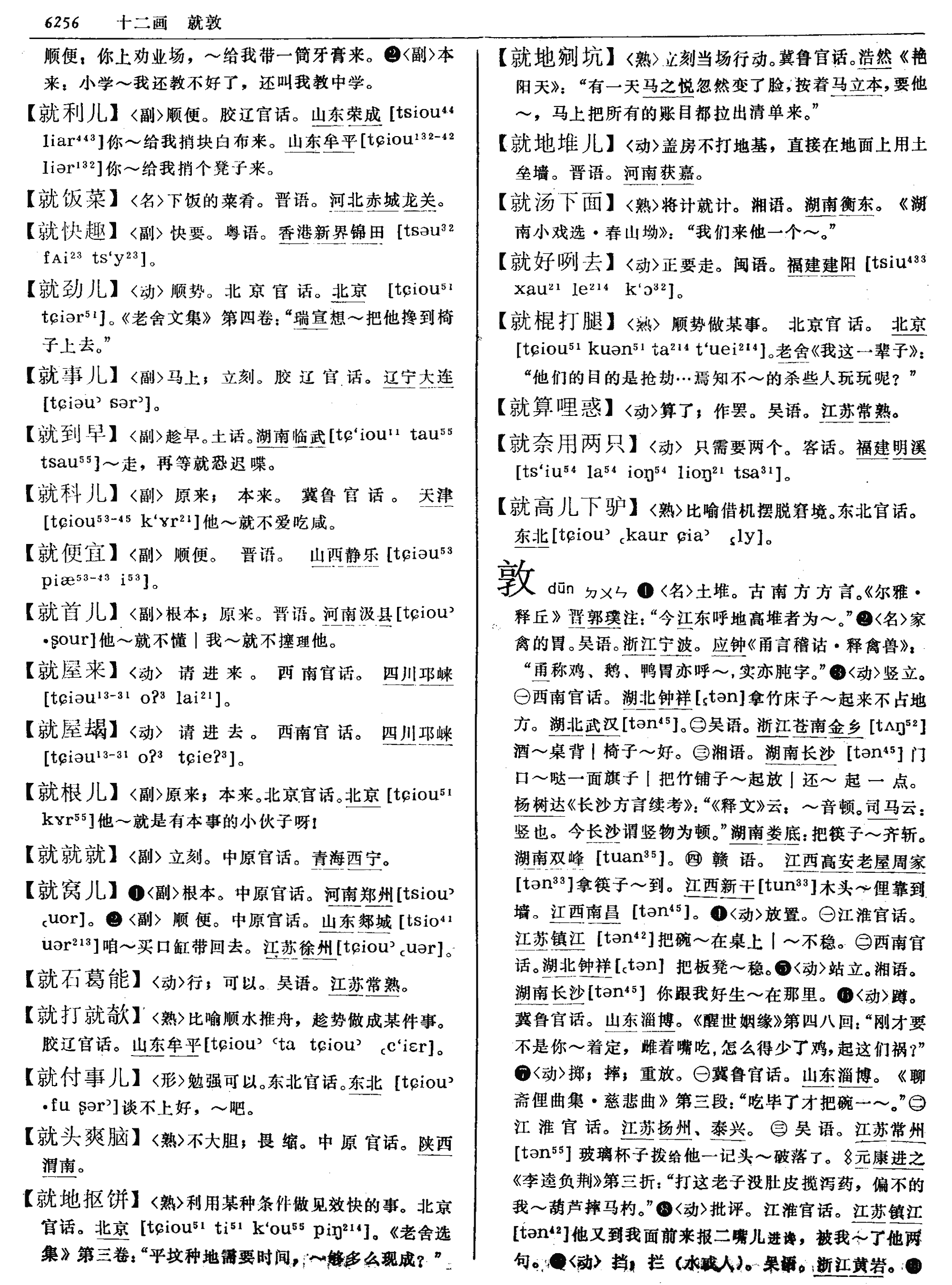

敦

青铜制食器。用以盛黍、稷等食物。其形如剖开的球,正器与盖均作半球形, 均有三足或圈足及两环耳, 故盖倒置即可盛食物;有的形状如彝。纹饰有蟠虬纹、蟠虺纹、龙纹、云纹等,有的还以纯铜镶嵌,显得更为精致。春秋晚期开始出现。

敦duī

聚集。白居易《初丧崔儿见报微之晦叔》:“世间此恨偏敦我,天下何人不哭儿。”

敦

(一)dūn ❶厚,逼迫。《邶风·北门》三章: “王事敦我,政事一埤遗我。”毛《传》:“敦,厚;遗,加也。”《韩诗》说:“敦,迫。”陈乔枞《四家诗异文考》:“《后汉·韦彪传》:‘以礼敦劝。’注:‘敦,犹逼也。’ 《班固传》: ‘靡号师矢,敦奋㧑之容。’注: ‘敦,犹迫逼也。’”(二)duī

❷治理,治服。《鲁颂·閟宫》二章: “敦商之旅,克咸厥功。”郑《笺》:“敦,治;旅,众;咸,同也。武王克殷而治商之臣民,使得其所能,同其功于先祖也。”

❸蜷缩之貌。《豳风·东山》一章: “敦彼独宿,亦在车下。”毛《传》:“敦,专专也。”专,团的古字。一说:孤独之貌。朱熹《集传》: “敦,独处不移之貌。此敦然而独宿者,则亦在此车之下矣。”(三) tuán

❹圆貌。《豳风·东山》三章: “有敦瓜苦,烝在栗薪。”毛《传》:“敦,犹专专也。烝,众也。言我心苦,事又苦也。”郑《笺》:“此又言妇人思其君子之居处,专专(tuán)如瓜之系缀焉。”

❺聚集貌。《大雅·行苇》一章: “敦彼行苇,牛羊勿践履。”毛《传》:“敦,聚貌。行,道也。”郑《笺》: “敦敦然道旁之苇,牧牛羊者毋使躐履折伤之。” (四)tún

❻通“屯”,屯驻。《大雅·常武》四章:“铺敦淮𣸣,仍执丑虏。”毛《传》:“𣸣,涯。”郑《笺》:“敦,当作屯。丑,众也。陈屯其兵于淮水大防之上以临敌,就执其众之降服者也。”(五)diāo

❼雕琢。见[敦琢]条。

敦

读音d·un(ˊ),为un韵目,属en-in-un-ün韵部。都昆切,平,魂韵。

❶竖。

❷高土堆。郭璞注:“今江东呼地高堆者,为敦。”

敦

读音d·ui(ˋ),为ui韵目,属i—ei—ui韵部。都内切,去,队韵。

❶古时盛粮食的器具。

❷特指古时盛黍稷之器,青铜制,上下合成圆形,流行于战国时期。

敦

读音d·un(ˋ),为un韵目,属en-in-un-ün韵部。都困切,去,慁韵。

❶竖。

❷高土堆。

敦

读音d·ao(ˋ),为ao韵目,属ao—iao韵部。大到切,去,号韵。

❶覆盖,通“焘”。郑玄注:“敦读曰焘;焘,覆也。”

敦

读音d·iao(-),为iao韵目,属ao—iao韵部。丁聊切,平,萧韵。

❶通“雕”,画饰。朱熹注:“敦、雕通,画也。”

敦

读音d·un(-),为un韵目,属en-in-un-ün韵部。都昆切,平,魂韵。

❶厚;厚道。王逸注:“敦,厚也。”

❷敦促;督促。

敦

读音t·un(ˊ),为un韵目,属en-in-un-ün韵部。都昆切,平,魂韵。

❶通“屯”,屯驻。

敦

读音d·uan(ˊ),为uan韵目,属an—ian—uan—üan韵部。徒官切,平,桓韵。

❶聚拢。《诗经》:“敦彼行苇,牛羊勿践履。”

敦

读音t·uan(ˊ),为uan韵目,属an—ian—uan—üan韵部。度官切,平,桓韵。

❶聚拢。《诗经》:“敦彼竹苇,牛羊勿践履。”

敦

读音d·ui(-),为ui韵目,属i—ei—ui韵部。都回切,平,灰韵。

❶治理。

❷迫;逼迫。

❸孤独貌;独处不移貌。

敦dǔn

❶恼怒。例:为一点小事他常![]() (wǎi)~人、

(wǎi)~人、![]() (shǐ)~人。

(shǐ)~人。

❷大。例:大~~个子,美~~人,成天浪不干活!

❸多;丰厚;丰富,例:家底厚~,是个富~~的人家。

❹竖。例:立地端~~的,硬耨斡儿看,不干活!

《说文》:“敦,怒也。”《易·艮》:“敦艮,吉。”高亨今注:“敦,犹多也。”《方言》一:“敦,大也。”《汉语大字典》:“敦,竖。”

敦tuŋ53 (tuei213)

顶,碰撞: 他想说我,让我给~回去了。《说文》: “敦,怒也,诋也。一曰谁何也。” 桂馥曰: “怒当为怨,本书敦,怨也。” 《广雅》: “譈,怨也。” 《孟子》: “凡民罔不譈,詆当为抵,诗《北门》: ‘王事敦我。’ 笺云: ‘敦,投掷也。’” 钱坫曰: “ 《过秦论》 ‘陈利兵而谁何’,谁何若敦何也,古读敦同谁,二字通用,而或人不知之。” 徐灏曰: “敦即古憝字,怨与怒诋恚恨之类皆一义相生。” 张舜徽按: “凡人相互怨怒诋毁之际大抵挥动其手以助势,故敦字从支,憝、譈皆后起增偏旁体。敦字古读堆,与谁相近,故又有谁何义。” 原州区敦作堆。

〗。

〗。 〗。

〗。 〗。

〗。 〗。

〗。 〗。

〗。 〗。

〗。 〗。

〗。 〗。

〗。 〗。

〗。 〗。

〗。 〗。

〗。 〗。

〗。 〗。

〗。 〗。

〗。 〗。

〗。

敦dun

❶忠厚。同义合成词:“敦厚”。《老子·第十四章》:“~兮其若朴,旷兮其若谷。”(旷:心胸豁达。)《孟子·万章下》:“故闻柳下惠之风,鄙夫宽,薄夫~。”(柳下惠:一个品德高尚的人。鄙夫:狭隘的人。薄夫:浅薄的人。)

❷督促。同义合成词:“敦促”。《晋书·谢安传》:“累下郡县~逼,不得已赴召。”(累:多次。赴召:应召前往。)

敦*㪟duì

古代盛黍、稷等的器具。

另见199页dūn。

敦*㪟❶

❷dūn

❶督促

△ ~促。

❷忠厚;诚恳

△ ~厚|~请。

❸姓。

另见198页duì。

敦㪟

宽厚;诚恳:~厚︱~促︱~请︱~聘︱温柔~厚。

○~睦(使互相友好和睦)。

敦dūn

❶ 督促,勉励:敦促。

❷ 忠厚,诚恳:敦厚│敦请│敦聘。

❸ 姓。

敦

敦dun

敦促 敦厚 敦睦 敦聘 敦请 敦劝 敦实 敦煌学 敦煌舞 敦本务实

敦(一)dūn (二)duì

【辨形】 左下子的一横变提,右是攵,不写作夂。12画。形声。

【辨义】敦(一)dūn

❶ 敦厚,厚道:敦伦|敦睦|敦朴|敦实|敦庞之朴|温柔敦厚。

❷诚恳:敦促|敦聘|敦请|敦劝。

❸ 姓。

(二)duì 古代盛黍稷的器具: 珠槃玉敦。

【辨析】二音主要区别是:

一、构词方式及词性不同:敦(一)dūn构成并列式、偏正式、附加式合成词或单用,作形容词、动词、名词,并作形容词性语素构成成语;(二)duì单用,只作名词,及作名词性语素构成成语。

二、适用范畴不同: 敦(一)dūn形容人的性格、为人、态度,并用于姓氏;(二)duì用于古代容器名。

三、使用频度不同: 敦(一)dūn多义项,较常用,使用频度较高;(二)duì单义项,只作古器具名。

敦dūn

勉励:礼部见当今隆~孝弟,不敢自专,具本请旨。(六三·1514)

敦dūn

真诚;诚恳:世交夙好,气谊素~,遥仰檐帷,不胜依切! (九三·1198)

敦

❶猶“投擲” 也。《詩經·邶風·北門》: “王事敦我,政事一埤遺我。” 鄭玄箋: “敦,猶投擲也。” 陸德明 《經典釋文》: “敦,毛如字。《韓詩》云: 敦,迫。鄭都回反,投擿也。”

❷當作“屯”。《詩經·大雅·常武》: “鋪敦淮濆,仍執醜虜。” 鄭玄箋: “敦,當作屯。” 陸德明《經典釋文》: “敦,王、申、毛如字,厚也。《韓詩》 云迫,鄭作屯,徒門反。”

❸治。《詩經·魯頌·閟宫》: “敦商之旅,克咸厥功。” 鄭玄箋: “敦,治。” 陸德明《經典釋文》: “敦,鄭都回反,注同,王、徐都問反,厚也。” 《禮記·曲禮上》: “博聞强識而讓,敦善行而不怠,謂之君子。”鄭玄注: “敦,厚。” 《禮記·樂記》: “及夫敦樂而無憂,禮備而不偏者,其爲大聖乎!”鄭玄注: “敦,厚也。”

❹器名。《周禮·天官·玉府》: “若合諸侯,則共珠槃、玉敦。” 鄭玄注: “敦、槃,珠玉以爲飾,古者以槃盛血,以敦盛食。” 《周禮·夏官·戎右》: “盟則以玉敦辟盟,遂役之。” 鄭玄注: “鄭司農云: 敦,器名也。”陸德明《經典釋文》: “敦,音對,劉又都愛反,沈都迴反,注同。” 《禮記·内則》:“敦、 牟、 、 匜, 非餕莫敢用。” 鄭玄注: “敦、牟,黍稷器也。” 陸德明 《經典釋文》: “敦,音對,又丁雷反。” 鄭玄《三禮圖》: “敦,受一斗二升,漆赤中,大夫飾口以白金,敦有足,其形如今酒樽法。” (《玉函山房輯佚書》)

❺讀如燾,覆也。《周禮·春官·司几筵》: “凡喪事,設葦席,右素几,其柏席用萑黼純,諸侯則紛純,每敦一几。” 鄭玄注: “敦,讀如燾,燾,覆也,棺在殯則椁燾。”

同“墩”。

古食器。用於盛黍和稷。蓋與器身均爲半圓球形,各有三足或圈足,上下合成球形,蓋可卻置。上古爲陶製,其後多用青銅。流行于春秋,形體多有演變。製作多殊,但終不失其敦制。《禮記·明堂位》:“有虞氏之兩敦,夏后氏之四連。”鄭玄注:“皆黍稷器。”陸德明釋文:“敦音對,又都雷反。”《儀禮·士喪禮》:“敦啟會面足,序出如入。”鄭玄注:“敦有足,則敦之形如今酒敦。”《隋書·禮儀志二》:“薦粢盛爲六飯:粳以敦,稻以牟,黄梁以簠。”

敦dūn

〖名词〗

指马敦。字孺卿,是新莽时扬州牧马余的儿子(1)。《马援诫兄子严敦书》:援兄子严、敦并喜讥议。——马援哥哥的儿子马严、马敦都喜欢讥笑议论别人。

敦dūn

❶ 厚道,诚恳。《孟子·万章下》:“故闻柳下惠之风者,鄙夫宽,薄夫~。”

❷ 勉力,勉强。《后汉书·卢植传》:“班固、贾逵、郑兴父子并~悦之。”

❸ 治理,管理。《孟子·公孙丑下》:“前日不知虞之不肖,使虞~匠事。”(虞:充虞,孟子弟子。)

敦*

B6D8

㈠dūn❶诚实,诚恳,厚道:~笃/~厚/~请/~聘/~促有关各方尽快谈判。

❷厚实,深厚:身材~实/思念弥~。

❸〈文〉督促,促迫:~促。

❹〈文〉勤勉:~于除害/上惠其道,下~其业(《管子》)。

❺〈文〉推重,崇尚:说(悦)礼乐而~《诗》、《书》(《左传》)。

❻〈文〉亲密,和睦:~邻好。

❼〈文〉怒:百姓莫不~恶。

❽(把东西)重重地放下:他把手中的杯子往桌上一~。

❾姓。

㈡ duī〈文〉❶逼迫:王事~我(《诗经》)。

❷治理:~商之旅。

❸独处不移的样子:~彼独宿(《诗经》)。

❹投掷:使士~剑。

㈢duì古代用于盛黍稷的青铜器具,盖和器身都为半圆形,合成球形,有三足或圈足。流行于战国时期。

㈣tún〈文〉屯聚:~万骑于中营。

劝勉

诰 强 劭(劭劝) 敦(敦勉;敦率) 勉(规勉) 奖 风晓 风厉

劝勉世人:风世 励世 劝世 强世

慰问、劝勉前来的人:劳来 劳徕

劝勉官员保持恬淡的心态,廉洁奉公,不追逐名利:奖恬抑躁 抑躁奖恬

劝勉读书有好处:开卷有益

惩罚邪恶,劝勉人心向善:惩恶劝善 劝善戒恶 劝善惩非 劝善惩恶 褒善惩恶 导善止恶 止恶劝善 耸善惩恶 耸善抑恶

劝勉农耕:劳农

劝勉昌明:惇明

互相劝勉:相规

自我劝勉:自劝

激励劝勉:激奖

讽喻劝勉:讽劝

敦促劝勉:敦劝

督导劝勉:督厉 董劝

警诫劝勉:警劝

讲说劝勉:讲勗

训教劝勉:训奖

教诲劝勉:讽勉 诲奖

告诫劝勉:戒厉 毖劳

奖励劝勉:褒劝

用委婉含蓄的方式进行开导、劝勉:风劝

用委婉的言辞鼓励、劝勉:风励

争相劝勉:竞劝

大力劝勉:弘奖

大力劝勉、奖励:鸿奖

(劝导并勉励:劝勉)

另见:劝导 劝说 规劝 勉励 鼓励

管理

料 揆(以~百事) 敦 统 提控纪纲 纲纪 营克 管干 综理 营理 治理 调理

治理,管理:领理

举办管理:办理

经办管理:经营

经营管理:经理

经手管理:经管

照料管理:管(照管;看管) 招呼 觑付

照管门户:应门 看门

照管,看管:顾揽

统属管理:典统

监督管理:董(董理) 监治 监管

监管国事:监国

对工程项目等进行监督管理:监理

接收管理:接管

保护管理:护理 看护

掌握管理:掌管

封建社会时指上级对下级的管理或支配:御(~下)

自己管理:自治

分工管理:分管 分司 分掌

共同管理:共管(齐抓~)

兼职管理:兼管

经手管理:经管

强制性的管理:管制

(负责某项工作使顺利进行:管理)

另见:负责 安排 料理 治理 管束

勉励

勖(勖励;勖厉;勖勉) 钊 敦 懋 鞭辟 鞭约 勔力 矜奋 申励 励勉 相勗 砥砺 鼓励

安慰勉励:慰勉 敦慰 绥劝 抚勉

安慰,慰勉:慰唁

警戒慰勉:儆息

慰问勉励:劳勉

安抚勉励:安劝

宽解勉励:宽勉

劝勉,勉励:敦厉

督促勉励:策励 策厉 课励 课厉 督励

警诫策励:儆励

督导勉励:督厉

督责策励:诃策 谯励

告诫勉励:诫勉 戒劝 诫励 诫厉 饬勉 饬厉 诫勗 勑厉 敕励 敕厉 警励 警厉

警惕勉励:警勗

切磋勉励:砥奖

期望勉励:期厉

互相勉励:共勉 互勉 相勗 相厉 相劝 偲偲

和睦互勉:和勉

加倍用功,自相勉励:兼功自厉

互相劝诫,互相勉励:箴规磨切

褒奖勉励:褒励 庆勉

嘉奖勉励:嘉勉 褒勉 褒厉

下诏勉励:降玺

授官以示勉励:懋官

临别时用良言勉励:赠言

以大义相勉励:勖以大义

一再加以勉励:勖勉有加

(鼓励,劝人努力:勉励)

另见:鼓励 激励 劝勉 劝人 刻苦 努力

督促

督(督切;督催;督趣) 敦 课(课工;课督;课笃) 趣(趣督)策 鞭(鞭策;鞭辟) 击叩 击扣

督促前进:督进

督促造就:监就

教育督促儿子读书:课儿 课子

母督子勤学:断织

督促僮仆:课僮

督促耕作:课耕

督促劝酒:监劝

暗示、督促:讽厉 讽励

检查督促:校督 检促

指挥督促:指督

教导督促:教督

劝勉督促:劝督

催促,督促:催督

催赶,督促:催趱

严加督促:肃督

严限督促:煎督

严格督促能力差的人,使之刻苦努力,勤奋不息:鞭驽策蹇

(监督催促:督促)

另见:监视 监察 督促 催促 驱赶

品性诚实

正直诚实:端实 贞信 方亮

公正诚实:公诚

刚直诚实:谅直 鲠亮 婞亮

刚正信实:刚亮 鲠谅

刚强诚实:坚穷

朴实,诚实:愿悫

质朴诚实:质诚 质实 椎鲁敦朴

纯朴诚实:纯悫

淳朴诚实:朴实

纯良诚实:纯实

敦厚诚实:淳悫 淳信 实悫 敦实

憨厚诚实:憨诚

忠厚诚实:敦(敦悃) 厚实

纯洁诚实:洁悫

清廉诚实:清悫

勤劳诚实:勤实

〖敦〗 粵 deon1〔噸〕普 dūn

❶ 敦促,督促。許慎《說文解字》:「〜,怒也。」房玄齡《晉書.列傳第四十九.謝安》:「累下郡縣〜逼,不得已赴召。」❷ 厚。荀況《荀子.儒效》:「知之而不行,雖〜必困。」(指學識豐厚。)

❸ 敦厚,厚道。劉向《列女傳.節義.魏節乳母》:「君子謂節乳母惠〜厚,重義輕財。」(節乳母:魏國公子魏節的乳娘。)

敦

厚重的样子。

敦dūn

❶诚恳。如:敦厚,敦聘,敦请,敦促。

❷姓。

敦duì

{古} (古代盛黍稷的器具) grain receptacle

另见 see also dūn。

敦[㪟]dūn

Ⅰ (诚恳) honest;sincere:~ 聘 cordially invite Ⅱ (姓氏) a surname:~ 洽 Dun Qia

另见 see also duì。

◆敦巴顿橡树园会议 Dumbarton Oaks Conference;

敦促 (sincerely) urge;press;

敦厚 honest and sincere;honest and simple;

敦煌壁画 Dunhuang frescoes;Dunhuang grotto murals;

敦煌石窟 the Dunhuang Caves,Gansu Province,dating from 366 A.D.,containing Buddhist statues,frescoes,and valuable manuscripts;

敦煌学 Dunhuang Studies; 敦睦 [书] promote friendly relations;

敦请 earnestly invite;earnestly request;

敦聘 [书] sincerely invite (sb. to undertake a post);

敦实 [方] stocky;solid

敦

(duì对) 《集韵》: 都内切, 队韵。 《广韵》: , 徒对切,定母队韵,合口一等,去声。

【敦】古代盛黍稷的礼器

例 妇人少腹胀满如敦状,小便微难而不渴,生后者,此为水与血俱结在血室也,大黄甘遂汤主之。(张仲景《金匮要略·妇人杂病脉证并治》)

译文 妇人少腹胀闷如敦 (见按语) 状,小便微难而不口渴,上述症状出现在产后的,这是水与血一起结聚在子宫的缘故,用大黄甘遂汤主治。

(dūn惇) 都昆切,端母魂韵,合口一等,平声。

【敦】敦厚

例 黄帝曰: “刺常人奈何?”岐伯曰: “视其白黑,各为调之,其端正敦厚者,其血气和调,刺此者,无失常数也。” (《灵枢·逆顺肥瘦》)

译文 黄帝说: “怎样针刺一般人的疾病呢?”岐伯说: “观察病人的肤色是黑还是白,应分别调治; 病人品行端正敦厚,则血气调和,针刺这种病人,不要违背一般的针刺原则。”

【敦】尊重

例 易其注不易其人,所以敦本也。(张志聪 《伤寒论集注》高士宗序)

译文 纠正旧的注解而不改变古人的原文,这是必须尊重原本的缘故。

【敦】督促

例 已未鸿词之荐,先生坚卧不赴,有司敦促就道,先生卒守介节。(张凤翔 《傅青主女科》序)

译文 清康熙十八年己未 (1679)举行博学鸿词科科举录用读书人,有人推荐傅青主先生应召,先生坚决不臣服满清,卧病不去参加科举考试,官府派人催促先生上路,先生最终保持了高尚的节操。

按 文天谷引陈独秀 《小学识字教本》说: “敦即。 是盛黍稷的礼器。” “敦”为青铜制,盖和器身都作半圆形,合成球形,盖和器身有三足或圆足。《齐侯敦》: “齐侯作认敦。” 由敦之圆厚引申则有敦厚义。《国语·周语上》: “敦庞纯固,於是乎成。”韦昭注: “敦,厚也。”引申为尊重。《管子·霸言》: “夫抟国不在敦古。”引申为督促。《晋书·谢安传》: “累下郡县敦逼,不得已赴召。”

敦

盛放黍、稷、稻、粱等饭食的铜器。由鼎、簋等形制结合发展而来。春秋中晚期开始出现,一直流行至战国末年,始终是这期间楚国青铜礼器组合中的重要器类。器形基本特征是器盖与器身同型,合之成球状或椭圆形,上、下环耳对称,盖钮和器足同形。春秋中晚期有的盖钮与器足稍异,盖浅而器稍深。战国中期,中原地区出现了楚系铜敦或变形的楚式铜敦。

敦dūn

❶

❸ 温柔

敦·亨·享·烹dūn·hēng·xiǎng·pēng

(甲)

(甲)  (金·享)

(金·享)  (篆)

(篆)

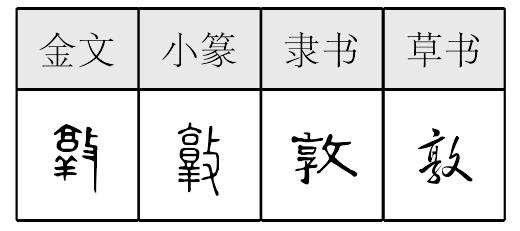

“敦”是与亨(hēng )·享(xiǎng)·烹(pēng)有关的会意字。亨(hēng)·享(xiǎng)·烹(pēng)这三个字在古代本为一字。现代文字学家认为甲骨文都是象形字。(参见《汉字细说》529页)亨,又读为pēng与xiǎng,或作“亯”,像宗庙之类的建筑物,亨,便是进奉祭品,供神灵享用;“享”同“饗”;烹,像烹饪食物,上为锅盖,下为“火”,中为烹用工具及食物,《易·鼎》:“亨,饪也。”“亨”即“烹”。敦,左边实为“烹”,右边为“支”,用手操作的意思,是“墩”之本字,即用文火久烹,现简化为“炖”。作声符出现的“享”,实为敦(dūn)之简省,作声符生成的字有:

dūn

墩(土墩)

礅(石礅)

蹾(方言,重重地往下放)

(去势,鸡)

惇(敦厚也)

chún

淳(淳厚)

鹑(鹌鹑)

镦(古代的一种铜制乐器)

醇(乙醇)

相关链接

1.以“亨”为声符的字有哼、涥(姓氏)、脝(膨脝,肚子胀,不灵活)。

2.“敦”又读duì,因土墩与土堆同义,借“堆”音。

3.“敦”与“郭”左边形相同,质相异,另见“郭”字条。

敦.jpg) 金文;

金文;.jpg) 篆dūn,duì

篆dūn,duì

[享(意符)+攵(聲符)→敦( 《説文》:“敦;怒也。詆也。一曰:誰何也。從攴.jpg) 聲。”1.dūn,厚道,篤厚〈敦樸、敦厚、敦實〉; 誠心誠意〈敦聘、敦請〉。2.duì,古代盛黍稷的器具。)]

聲。”1.dūn,厚道,篤厚〈敦樸、敦厚、敦實〉; 誠心誠意〈敦聘、敦請〉。2.duì,古代盛黍稷的器具。)]

[春秋] 左丘明《左傳·成公十三年》:“勤禮莫如致敬,盡力莫如敦篤。”(楊伯峻注:敦篤,敦厚篤實。)

《孟子·盡心下》:“聞柳下惠之風者,薄夫敦,敝夫寬。”(聽到柳下惠品德的人,刻薄的也會變爲敦厚,小器的也會變成寬宏。)

敦*㪟dūn

(12画)![]()

![]()

【提示】享,位于字左时,末笔的横改提。

*敦〔 〕duì

〕duì

12画 攴部 〈书〉 一种盛黍稷的器具,器身为球形,上有盖,旁有两耳,下有圈底。

另见dūn(93页)。

*敦〔 〕dūn

〕dūn

12画 攴部

(1) 督促: ~促。

(2) 厚道;诚恳: ~厚|~请。

另见duì(93页)。

敦dūn

甲骨文和西周金文作“”。 亯,象宗庙;从羊象用羊祭宗庙。读“纯”。《说文》以为是纯熟的纯的本字,羊熟才能祭祀。又是“敦”的本字。春秋时才有敦字。敦的左边“享”就是的隶变。熟字、淳(chún)字中的享都是字的隶变。敦字从攵(攴,通扑,打击义),声。 声母舌尖音分化为翘舌音,同堆椎(又音chuí)、屯春等例。羊纯熟需烹调治理。 “”是古代的一种写法,现作为异体字。见《异体字表》。敦引申为治,有促迫、征伐义。如:敦促|敦扑(征伐)。反训为敦厚,厚道。如:敦睦邦交。引申为诚心诚意。如:敦请|敦聘。敦字在古代音义甚多。如读duì时,指古代盛黍稷(jì)的器具。

敦★常◎常

形声,小篆从攴,

.jpg) (chún)声;隶定为“敦”,意符改为攵,音符改为享。本义读dūn,投掷,假借为质朴、厚道、诚恳等;又读duì,假借为古代一种青铜器,用来盛黍稷。

(chún)声;隶定为“敦”,意符改为攵,音符改为享。本义读dūn,投掷,假借为质朴、厚道、诚恳等;又读duì,假借为古代一种青铜器,用来盛黍稷。【辨析】

以“敦”作音符构成的形声字读音不同。dūn:墩、礅∣tūn:暾∣duì:憝。

敦.jpg) 金

金.jpg) 篆

篆.jpg) 隶duì

隶duì

【析形】形声字。金文字形从金,享声。后世写作敦,从攴,享声。

【释义】本义是流行于春秋战国时期的一种食器,是在簋的基础上参考鼎的形制改造而成,作用与簋同,用以盛黍、稷、稻、粱等。青铜制,盖和器身都作半圆球形,各有三足或圈足,上下合成球形,盖可倒置。传世有齐陈侯午敦。

“敦”还可读为dūn,从攴,表示其与以手持械的动作有关,本义是投掷。后引申为督促、管理。又引申为劝导并勉励。还可指注重、推崇、崇尚等。作形容词,可指厚道、诚朴宽厚、厚重、笃实,如[敦厚]。

【shape analysis】It is the pictophonetic character. In Bronze Inscriptions the meaningful part is金(jīn,gold) while the phonetic component is享(xiǎng,enjoy).

【original meaning】 An utensil that was popular during the Spring and Autumn Period.

敦

见〖墩〗❶

❺。

- 鬼话刘基是什么意思

- 鬼话婆是什么意思

- 鬼话念三是什么意思

- 鬼话狐是什么意思

- 鬼话连片是什么意思

- 鬼话连篇是什么意思

- 鬼误是什么意思

- 鬼说书是什么意思

- 鬼说六道是什么意思

- 鬼说鬼道是什么意思

- 鬼调头是什么意思

- 鬼谋多端是什么意思

- 鬼谋曹社是什么意思

- 鬼谜心窍是什么意思

- 鬼谣为落句 钱起是什么意思

- 鬼谲是什么意思

- 鬼谷是什么意思

- 鬼谷先生是什么意思

- 鬼谷先生白日升天 畔房小姐黑夜打鬼(第八回节选)是什么意思

- 鬼谷四友志是什么意思

- 鬼谷子是什么意思

- 鬼豆子是什么意思

- 鬼質是什么意思

- 鬼责是什么意思

- 鬼货色是什么意思

- 鬼质是什么意思

- 鬼贼是什么意思

- 鬼趡是什么意思

- 鬼跌记是什么意思

- 鬼路是什么意思

- 鬼路儿灯是什么意思

- 鬼蹙烂皮是什么意思

- 鬼車是什么意思

- 鬼車鳥是什么意思

- 鬼车是什么意思

- 鬼车乳虎是什么意思

- 鬼车鸟是什么意思

- 鬼过场是什么意思

- 鬼迷是什么意思

- 鬼迷了张天师是什么意思

- 鬼迷了心窍是什么意思

- 鬼迷咁是什么意思

- 鬼迷张天师是什么意思

- 鬼迷心窃是什么意思

- 鬼迷心窍是什么意思

- 鬼迷日眼是什么意思

- 鬼追魔撵是什么意思

- 鬼逞是什么意思

- 鬼遁是什么意思

- 鬼道是什么意思

- 鬼道十出是什么意思

- 鬼道眼是什么意思

- 鬼道眼儿是什么意思

- 鬼道道儿是什么意思

- 鬼遗方是什么意思

- 鬼避姜三莽是什么意思

- 鬼邪是什么意思

- 鬼 部是什么意思

- 鬼部是什么意思

- 鬼都不上门是什么意思