放射损伤radiation injury

系指由放射性元素造成的损伤而言。平时可因工业事故、医疗事故而引起;战争时期由原子武器(氢弹)爆炸造成。可有急性放射损伤和远期放射损伤两种。急性放射损伤由一次遭受大剂量放射后表现出的大脑、胃肠道与造血系统3方面征群。大脑1次接受数千伦琴的放射剂量不论是局限的或遍及全身的都足以造成死亡。首先可有恶心、呕吐,随后烦燥不安与昏沉,最后出现震颤、惊厥、共济失调及死亡。远期的放射性损伤,在大剂量放射损伤后远期并发症有白血病、肿瘤、神经系统变性病等。医疗上由于放射性治疗,亦可造成损伤;治疗颅内肿瘤可引起皮质神经细胞消失、星形细胞肿胀、小动脉纤维样坏死与血栓形成等,损伤后产生相应的脑症状,有的达到一定时期而停止,有的可造成死亡;某些鼻咽、食管的肿瘤照射治疗后可出现短暂型症状性的损害,有的可表现为下运动神经元性损害的症状,亦有的出现急性截瘫或四肢瘫痪的表现;乳腺癌放射治疗可造成臂丛神经的损害。防治:平时注意安全生产搞好防护;发生损伤者注意造血系统功能;抗感染,增加全身营养,对症等。

放射损伤

电离辐射作用于机体,使机体内细胞、组织和器官发生功能、代谢和结构变化,从而引起机体一些改变,称为放射损伤。

电离辐射的致伤途径有直接作用、间接作用和远距离作用。

(1) 直接作用: 体外实验证明,大分子DNA及其他物质可作为靶子被电离辐射打击,发生单链或双链断裂,DNA互补链之间的结合和碱基发生化学改变。碱基是DNA中辐射敏感性最强的部分,其中嘧啶的敏感性较嘌呤高。在电离辐射作用下,带巯基的酶如三磷酸腺苷酶、琥珀酸脱氢酶、磷酸甘油醛脱氢酶等容易失去活性。

(2) 间接作用: 机体内生化过程都是在水溶液中进行的。水在被照射后可以产生一些离子、被激发的分子、不太稳定的化合物和自由基,而这些产物可引起细胞中物质的氧化和还原,如产生H2O2可使许多酶类丧失作用,一些自由基可使一些含H,—CH3,—OH,—COOH,—NH2,—SH,—H2PO4的分子发生一系列变化,发生一些合成或分解的化学反应。

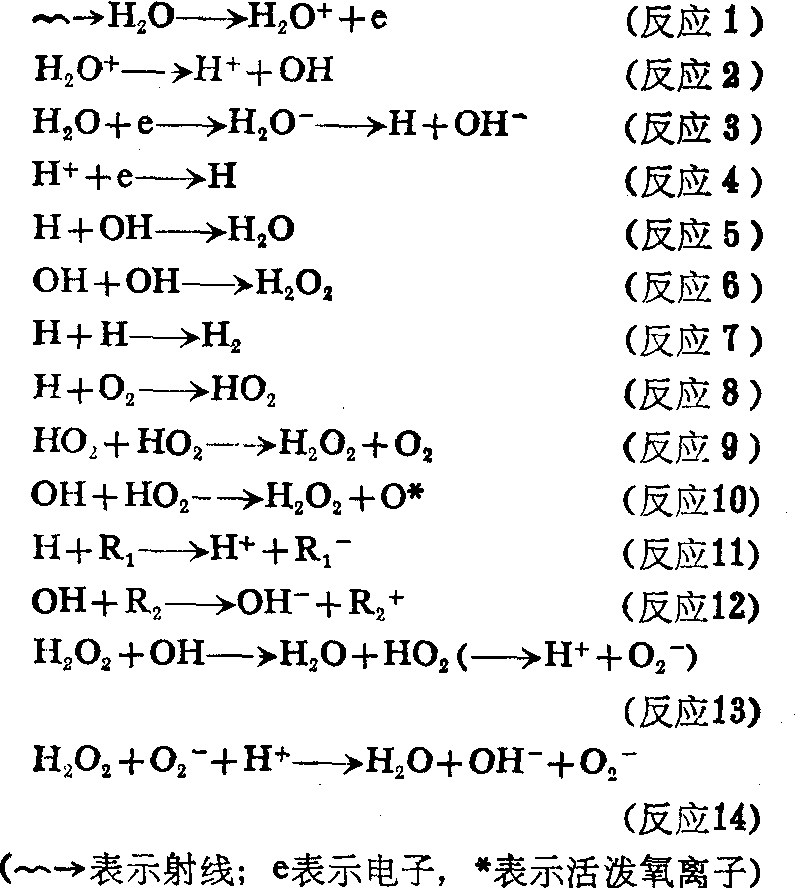

M. Ebert曾将水照射后的基本化学反应归纳为:

这些反应是在极短的时间内完成的 (最短时间可达10-15秒)。

(3) 远距离作用: 射线的直接或间接损伤资料都是得自体外实验,实际上在有机体内引起的损伤过程要复杂得多。实验证明,要使离体细胞破坏,至少要损伤其胞质的1~10%,但根据物理剂量核算,致死剂量1,000R照射时,细胞胞质的破坏只有其百万或千万分之一,因而有生命机体的破坏不能单独以直接或间接损伤来解释。复杂的有机体在受照射后通过神经、内分泌以及有毒的分解代谢产物(引起的毒血症)影响远处组织器官。实验证明,事先抑制支配骨髓的神经然后照射时,能减少照射后骨髓中小坏死灶的形成。切除大鼠脾神经,可以防止头部照射后经一定时间在脾内发生的三磷酸腺苷酶活性的改变。

机体在受辐射作用后垂体分泌ACTH增加。照射将垂体移植于眼前房的大鼠,垂体内ACTH并不增加,这说明照射所引起的ACTH增加是通过神经系统实现的。ACTH可使肾上腺皮质激素分泌加强。肾上腺皮质激素能抑制DNA合成。肾上腺皮质激素也影响某些酶的活性。如切除大鼠肾上腺,则照射后脾中三磷酸腺苷酶不被激活。未切除肾上腺的动物在照射后脾中三磷酸腺苷酶明显激活。肾上腺皮质激素亦影响糖类代谢。切除肾上腺动物,照射头部后其肝中糖原不堆集,血糖不高。

辐射作用所致毒血症在致伤中也有一定的意义。如兔于照射后10分钟取血,将血注给未受照射的兔,则未照射兔亦可发生与受照射动物同样的放射损伤症状。有人认为在辐射作用后机体内产生了一些醌类物质,它们能与蛋白中巯基相作用,抑制许多酶的活性,影响DNA合成代谢,对细胞分裂起破坏作用。也有人认为引起毒血症的毒性物质主要是些不饱和脂肪酸的氧化产物。它可以致染色体畸变,抑制细胞分裂,损伤线粒体。也有人提出组胺、多肽在导致毒血症产生上起一定作用。

电离辐射可直接或间接破坏蛋白(其中的DNA和RNA以及酶类)、脂类和糖类,因而导致细胞生命活动发生障碍。

由于辐射作用使DNA代谢遭到破坏,细胞繁殖周期必然受到影响,严重的可导致分裂期细胞死亡。因为细胞在分裂繁殖期核酸代谢最旺盛,这个时期的细胞对射线很敏感。细胞所处的繁殖阶段不同,其反应也不一样。如处于M期(细胞分裂期)后期的细胞受照射后可不致分裂延迟,但影响其子代细胞繁殖周期(发生延迟)。处于M期前期的细胞受照射后则可发生分裂暂停,偶有退回到间期者。处于G1期(DNA合成前期) 的细胞受照射后可发生G1期抑制,进入S期(DNA合成期)推迟。在细胞周期本来很短的细胞,G1期受照射后可不受影响,而由G1期照常进入S期。有些哺乳动物细胞在S期比较敏感,当其在S期受照射后,DNA合成率下降,细胞进入G2期推迟。但另一些哺乳动物S期可很不敏感。处于G2期(DNA合成后期) 的哺乳动物细胞受照射后可引起较长时间的分裂延迟,称为“G2阻断”。阻断主要在G2期的中、后阶段。在分次照射或小剂量慢性照射时,细胞周期也发生改变,主要发生在G1期。

繁殖细胞照射后在细胞形态学上可见染色体发生畸变。细胞核内染色体是遗传物质的重要载体,它对辐射具有高度的敏感性。辐射诱发的染色体损伤为一种原发性变化。射线照射可使染色体完全或部分断裂,断片之间距离较小的(小于0.1μm),99%可自行修复。修复不全时可发生“错位再接”,从而形成各种类型畸变,如带有双着丝点、无着丝点的片、环。这些片、环可以在细胞有丝分裂过程中丢失。带有正常着丝点臂间倒位和对称性互换的“畸变染色体”,可继续保留体内并参与有丝分裂。染色体畸变与照射剂量间有着密切的关系,剂量越大,染色体畸变率越高。

间期细胞在照射剂量增大情况下可发生各种形式的改变,甚至死亡。在光学显微镜下观察,可见细胞有各种形式的变性、核膨胀及核固缩,甚至坏死。在电子显微镜下,可见到许多亚细胞结构改变。其中线粒体比较敏感,如淋巴细胞与肝细胞的线粒体在照射后1分钟即可见到肿胀、基质透亮、嵴呈泡状、嵴减少甚至消失、破裂。各种细胞的线粒体改变迟早不一,有些变化还是可逆的。线粒体是细胞能量代谢的重要场所,当它受到损伤时,细胞能量代谢相应发生改变。光面内质网在照射后可发生扩张、断裂,变化较轻的可以恢复。粗面内质网是合成蛋白的场所,照射后可发生脱粒 (粗面内质网外面粘附的核蛋白体脱下),从而影响蛋白合成,在康复过程中又可渐次恢复。溶酶体在照射后普遍增加。在一定剂量照射后,细胞膜和核膜间隙扩大、甚至破裂。核内染色质在照射后可结成粗块状或溶解、消失。

电离辐射可破坏膜的脂质结构。膜受损后其通透性发生变化,如红细胞在照射后膜两侧的Na+及K+梯度会发生改变,膜内外水的含量也发生改变,从而引起细胞水肿。

电离辐射可引起各系统的变化。

1. 造血系统:

(1)骨髓: 照射后骨髓发生的改变大体上可归纳为四个阶段,即破坏、清除、相对静止及恢复阶段。在破坏期,血窦破坏,引起出血,原始及幼稚血细胞崩解、变性和坏死。在清除期,可见巨噬细胞碎片和坏死、变性的红细胞。相对静止期表现为造血细胞很少,原先充斥幼稚红细胞的区域为血窦、网状细胞、浆细胞所占据。恢复期则逐渐在血窦旁出现新生造血灶,骨髓原有结构逐渐恢复。骨髓中细胞成分很多,它们对放射的敏感性不一,其大致顺序为: 淋巴系>红细胞系>粒细胞系>单核细胞系>巨核细胞系>网状细胞、浆细胞。

各阶段变化时间与程度同照射剂量有关。照射剂量小时变化轻、经过时间短; 照射剂量大时变化大、破坏重,修复出现晚或不出现。

(2) 脾及淋巴结: 照射后脾及淋巴结中淋巴组织也发生与骨髓中相似的变化。与骨髓中变化所不同的是脾及淋巴结中破坏更明显,修复较骨髓为早。

(3) 血象: 血细胞在数量及质量上的变化是骨髓、脾及淋巴结变化的反映(在时间上略为迟些)。

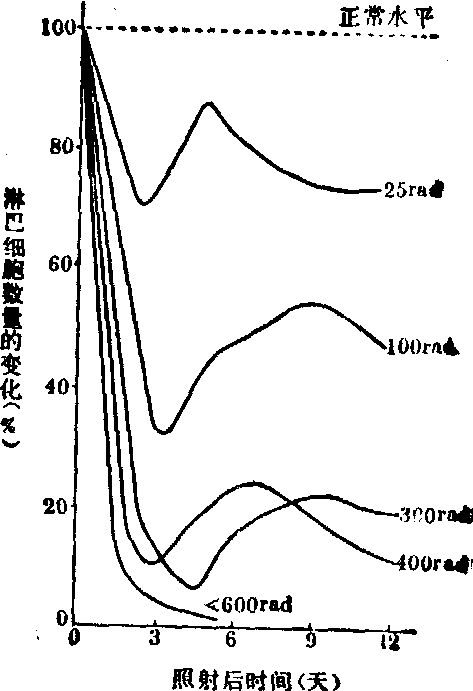

淋巴细胞对射线非常敏感 (特别是B淋巴细胞),其减少的程度及速度同照射剂量有密切关系(图1)。淋巴细胞不仅在数量上改变明显,而且在形态上也有明显变化,如核固缩、核崩解、核棘突形成、核空泡、双核或分叶核,有时可见“非典型的淋巴细胞”。在电子显微镜下可见淋巴细胞的核、核膜、细胞器和细胞膜有各种退行性改变。由于B淋巴细胞大量损伤,结果体液免疫显著抑制。T淋巴细胞受到损伤,细胞免疫因而受到影响。

图1 不同剂量照射后血液中淋巴细胞数量的变化(%)

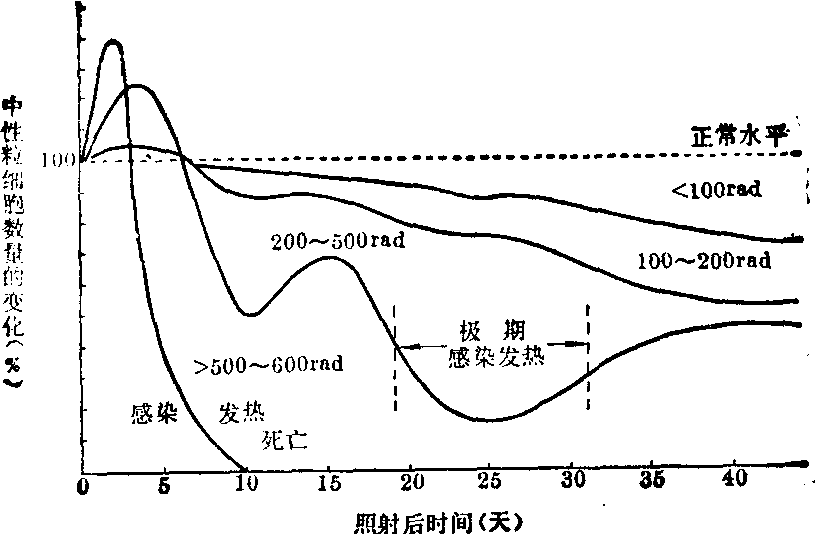

图2 不同剂量照射后中性粒细胞数量的变化(%)

粒细胞对辐射反应是敏感的,其变化程度与照射剂量有明显的关系(图2)。数量变化有一定的时相性。在接受一定剂量照射后,粒细胞数有一时性的迅速升高,一般认为这与照射后血液重新分配有关。也有实验证明这与照射后大量肾上腺皮质激素释入血内有关。但由于骨髓繁殖细胞受到损伤,血中粒细胞数又很快减少。

在中等剂量(200~500rad) 照射后一段时间内粒细胞又可出现第二次一时性回升(人在第10天、兔在第7天、狗在第7~8天)。这次回升时间与动物粒细胞成熟所需时间比较一致; 因而人们认为这次一时性的回升是照射后分裂受抑制的原粒细胞恢复分裂能力所致。但这些原粒细胞是些伤残细胞,经一度分裂后又失去繁殖能力,故粒细胞在回升后不久又下降。

粒细胞数下降速度和下降最低值与照射剂量密切相关。当粒细胞数下降到最低值时,机体将出现严重的感染、出血、衰竭,甚至死亡。如机体能度过极期,则会逐渐恢复,于是骨髓中干细胞分裂和繁殖相继出现并逐渐加强,待成熟的粒细胞进入血液后,外围血液中粒细胞数逐渐上升。各类白细胞恢复到正常值的次序是: 单核细胞→嗜碱粒细胞→中性粒细胞→嗜酸粒细胞。

除数量变化外,粒细胞在质量上亦有所改变。从形态上可见粒细胞大小参差不一,核有空泡、肿大、溶解、固缩、崩解、胞质浑暗污秽、颗粒不清晰等。在电子显微镜下可见粒细胞的核、核膜、线粒体、溶酶体、胞质发生一系列退行性变。

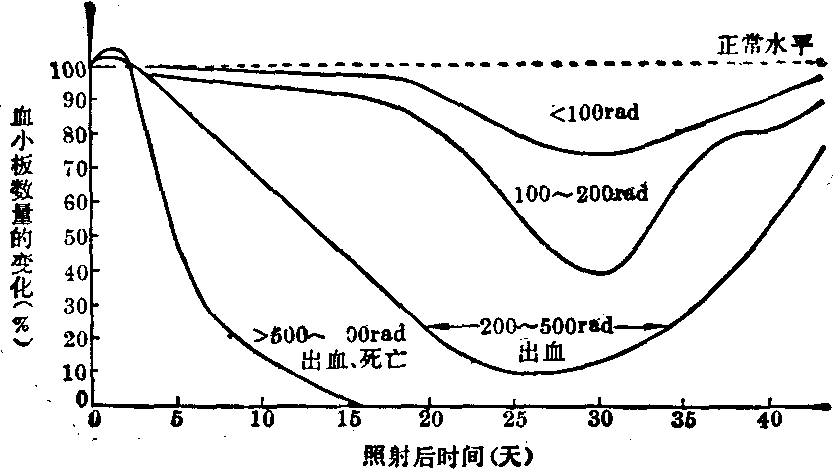

由于射线对骨髓内原始巨核细胞的损伤,血液中血小板也逐渐减少,减少的程度和速度与照射剂量密切相关(图3)。

人的血小板寿命为9~10天(大鼠4.5天,小鼠4天),所以照射后人血液中血小板数量的下降比动物缓慢些。血小板不仅在数量上,而且在质量上也有所改变,如衰老血小板数相对增多,有时也出现一些巨型血小板 (可有红细胞甚至粒细胞大小)。在电子显微镜悬滴标本中可见血小板透明带缺损或消失,伪足减少、消失或变为鼓锤状,原浆中含5-羟色胺的颗粒减少等改变。

图3 不同剂量照射后血小板数量的变化(%)

红细胞也有变化,如以1,000rad照射大鼠,其红细胞在扫描电子显微镜下表面出现凸凹不平。由于骨髓中原始红细胞对射线十分敏感,照射后有明显损伤,表现为血液中网织红细胞很快减少。

血液中有形成分的变化对机体气体交换、免疫反应均有严重影响,对凝血、血管通透性有明显作用,这对照射后机体抵抗力、炎症反应、出血、感染极为重要。

2. 消化系统: 消化系统对辐射敏感的次序是:小肠>结肠>胃>口腔>食管>肝。

小肠绒毛被覆上皮不断更新。被覆上皮的干细胞存在于肠腺隐窝底部,它们不断分裂、成熟并逐渐向上移行到绒毛顶部以代替脱落的细胞。分裂中的细胞对射线是十分敏感的。以100rad全身一次照射后,即可见肠腺隐窝底部细胞分裂相一时性消失。剂量越大,细胞分裂相中断的时间越长。超致死剂量照射后可使正常分裂相难以出现。中小剂量照射后,损伤可以很快得到修复,故除极期可在胃肠出现一些出血、溃疡外,早期见不到重大变化。超致死剂量照射后可出现小肠粘膜广泛性的坏死、脱落,导致水和电解质大量丧失。

结肠的改变一般比小肠轻微。胃亦可出现小的出血灶和溃疡。食管变化较少。口腔粘膜可在中等剂量照射后出现出血、糜烂和溃疡。

在消化道出现形态改变之前就已有功能及代谢改变。一定剂量照射后可出现粘膜重量下降,粘膜内蛋白、DNA量减少,RNA酶及蛋白酶合成下降,磷酸酶及蛋白水解酶则增多,5-羟色胺含量下降,乙酰胆碱含量增加,细胞中钾减少,钠增多。照射后消化道可立即出现排空延缓,肠逆蠕动加强。小肠对糖、蛋白质、脂肪吸收发生障碍。

肝脏因为代偿能力强,故只有在大剂量照射后才有坏死灶出现。电子显微镜下证实,肝细胞对射线敏感,而是由于其代偿力强,修复快,而给人们以不易受到损伤的印象。

3. 神经系统: 0.05R照射可致脑电和条件反射改变。这表明神经系统对辐射是敏感的。

照射后脏器中的压力及化学感受器在早期可出现兴奋性加强,晚期则减弱,甚至完全消失。中枢的兴奋性在早期升高,而后恢复正常,最后出现波动或降低。神经反射变化与致伤时脏器所处状态、照射剂量有密切关系。

在形态学上,照射可引起神经组织充血、出血、坏死,胶质细胞增生及神经纤维脱鞘。病变可出现在皮质、中脑、间脑、小脑、延髓、脊髓等部位。

4. 心血管系统: 在中小剂量照射晚期或大剂量照射后,心肌中可出现出血、变性、坏死。而血管,特别是中小血管、微血管可在小剂量照射后,于早期即出现内皮细胞肿胀、脱落或坏死,血管壁出现浸润、变性,甚至坏死。

在辐射损伤后可出现心跳加速,传导阻滞,心电异常,血管通透性及脆性增高等。心脏及血管变化的程度与照射剂量有关。临床症状与病变部位有关。

5. 内分泌系统: 在中小剂量照射后垂体中ACTH、TSH含量均增高,而后由于垂体细胞渐次出现变性、坏死,垂体功能渐渐减退。

在一般情况下,照射后肾上腺皮质功能立即增强,照射剂量越大,血液中皮质激素浓度上升越高,维持时间也越长。在致死病例可出现第二个高峰。肾上腺功能增高主要是糖皮质激素增加。在正常情况下,血浆中的皮质激素多与一种运载皮质激素球蛋白相结合,少部分呈不结合游离状态,而起作用的正是这些游离部分。放射损伤时不仅皮质激素总量可以增加,而且由于运载皮质激素球蛋白的结合能力下降,致使游离部分相对增加。从形态学上看,照射后肾上腺皮质先有增厚,而后可发生萎缩变薄。照射剂量较大时亦可发生灶性坏死、出血。

睾丸精原细胞对射线较敏感,人在15rad照射后就可以见到精细胞有明显波动性下降。200~500rad可引起一时性绝育,500~600rad可致永久性绝育。睾丸间质细胞产生雄性激素,间质细胞对射线不敏感,故在照射后性欲及第二性征一般不受影响。卵巢对射线也很敏感,人受300rad照射可致暂时不孕,400rad可致永久绝育。在卵细胞成熟的几个阶段中,中间阶段最敏感,正在发育中的滤泡颗粒细胞比卵细胞更易受损伤。

中等剂量照射可致甲状腺功能先增强而后降低,射线可影响甲状腺对碘的吸收以及与蛋白质的结合。幼年动物的甲状腺和功能亢进时的甲状腺对射线敏感性都高。放射损伤时常有出血并易发生感染。

出血是放射病(特别是急性造血型放射病)的主要致死原因之一。人、狗、豚鼠放射病时出血更为广泛。在皮下、胃肠道、呼吸道、膀胱等处粘膜,以及心肌、脑等部位都可出现出血。

出血的机制比较复杂,概括起来有以下三个方面。

❶血小板数量和质量的改变: 在辐射损伤骨髓后,骨髓中巨核细胞发生变性、破坏。其变性破坏速度与照射剂量呈正比。巨核细胞的变性、坏死直接影响血小板的数量和质量。出血综合征往往发生在血小板数值最低时期。血小板数减少,生存期缩短,血小板因子3、4、2不足,血小板粘附性及聚集性下降,引起终末纤维蛋白形成障碍,血块回缩时间延长。血小板对毛细血管壁的保护作用减低。

❷血管损伤: 辐射引起的血管壁通透性和脆性增高在出血中有重要意义。血管壁通透性升高与照射后透明质酸酶活性增强,生物活性胺类增多,毛细血管内皮和基底膜的改变等有关。

❸血液凝固障碍: 照射后所形成的纤维蛋白短缩,粗而多孔,在血凝块中排列方向紊乱,易于折断。全身照射后纤维蛋白溶解酶活性增高,凝血时间延长。急性放射病时,凝血因子Ⅷ降低,纤维蛋白原转变为纤维蛋白的过程发生障碍,从而影响止血过程。放射损伤时血中凝血酶原含量减少,加之利用不足,致使凝血酶原时间延长。由于血中血小板减少,凝血致活酶相应减少,加上血小板本身也参加了凝血过程,所以放射病时血小板减少对出血综合征的形成是一个重要环节。放射病时的感染使血管遭受损伤,从而更加增高了血管的通透性和脆性,加重了出血。

感染也是放射病(特别是急性造血型放射病)重要致命原因之一。常出现皮肤感染、口腔感染、胃肠感染、呼吸道及其他内脏感染或菌血症、败血症等。放射损伤后伴发感染的原因是机体免疫力的下降。照射后机体正常屏障功能遭到破坏,血管壁和组织的通透性升高,细胞免疫功能减退 (数量减少,吞噬、杀菌功能受抑制或降低),体液杀菌力下降,炎症反应抑制 (炎症灶游出细胞少,出血、坏死加重,肉芽组织生长抑制,易发生坏死性口颊炎,出血,坏死性肺炎等),抗体生成抑制(生成潜伏期延长,最高滴度下降)。在机体免疫力与抵抗力下降的情况下,机体容易发生感染。此时不仅致病菌可以使机体感染,而且许多平日寄生于机体内的“非致病菌”亦可发挥致病作用。放射损伤所引起的出血及坏死也为病菌繁殖创造了有利条件。

- md200706050_013001001013是什么意思

- md200706050_013001001014是什么意思

- md200706050_013001001015是什么意思

- md200706050_013001001016是什么意思

- md200706050_013001001017是什么意思

- md200706050_013001001018是什么意思

- md200706050_013001001019是什么意思

- md200706050_013001001020是什么意思

- md200706050_013001001021是什么意思

- md200706050_013001001022是什么意思

- md200706050_013001001023是什么意思

- md200706050_013001001024是什么意思

- md200706050_013001001025是什么意思

- md200706050_013001001026是什么意思

- md200706050_013001001027是什么意思

- md200706050_013001001028是什么意思

- md200706050_013001001029是什么意思

- md200706050_013001001030是什么意思

- md200706050_013001001031是什么意思

- md200706050_013001001032是什么意思

- md200706050_013001001033是什么意思

- md200706050_013001001034是什么意思

- md200706050_013001001035是什么意思

- md200706050_013001001036是什么意思

- md200706050_013001001037是什么意思

- md200706050_013001001038是什么意思

- md200706050_013001001039是什么意思

- md200706050_013001001040是什么意思

- md200706050_013001001041是什么意思

- md200706050_013001001042是什么意思

- md200706050_013001001043是什么意思

- md200706050_013001001044是什么意思

- md200706050_013001001045是什么意思

- md200706050_013001001046是什么意思

- md200706050_013001001047是什么意思

- md200706050_013001001048是什么意思

- md200706050_013001001049是什么意思

- md200706050_013001001050是什么意思

- md200706050_013001001051是什么意思

- md200706050_013001001052是什么意思

- md200706050_013001001053是什么意思

- md200706050_013001001054是什么意思

- md200706050_013001001055是什么意思

- md200706050_013001001056是什么意思

- md200706050_013001001057是什么意思

- md200706050_013001001058是什么意思

- md200706050_013001001059是什么意思

- md200706050_013001001060是什么意思

- md200706050_013001001061是什么意思

- md200706050_013001001062是什么意思

- md200706050_013001001063是什么意思

- md200706050_013001001064是什么意思

- md200706050_013001001065是什么意思

- md200706050_013001001066是什么意思

- md200706050_013001001067是什么意思

- md200706050_013001001068是什么意思

- md200706050_013001001069是什么意思

- md200706050_013001001070是什么意思

- md200706050_013001001071是什么意思

- md200706050_013001001072是什么意思