抗疟药

防治疟原虫感染引起人体疾病的药物。根据实际应用将其分三类:1.主要用于控制症状的氯喹、氨酚喹、奎宁和青蒿素。2.主要用于控制复发和传播的伯氨喹。3.主要用于预防的乙氨嘧啶、磺胺类和砜类药,多采取周效磺胺(SDM’)和乙氨嘧啶联合应用或氨苯砜(DDS)和乙氨嘧啶联合应用。

抗疟药antimalarial drugs

指对各种疟原虫有杀灭作用的药物。由于不同发育阶段疟原虫对各种抗疟药敏感性明显不同,抗疟药物可分:

❶用于控制症状的抗疟药,如奎宁、氯喹、青蒿素等。

❷用于控制复发与传播的抗疟药,用于抗复发和控制传播,如伯氨喹等。

❸用于预防的抗疟药,有乙氨嘧啶,某些长效磺胺。

抗疟药

抗疟药是能杀灭疟原虫或抑制疟原虫繁殖,用于防治疟疾的药物,早在公元一、二世纪,我国的《神农本草经》已有常山抗疟的记载。

最早应用的天然抗疟药物奎宁系印地安人用来治疗热症的金鸡纳树皮中的抗疟成分,亦称金鸡纳霜。Rabe于1907年阐明了它的化学结构。嗣后,积极从事合成抗疟药研究,1926年Schulemann合成了第一个人工抗疟药——扑疟母星(plasmochin),亦称扑疟喹(pamaquin-e)。阿的平(atebrine)、氯喹(chloroquine)等也相继问世。1944年Woodward全合成奎宁成功,确证了它的结构。第二次世界大战期间,合成了伯氨喹(primaquine)、戊喹(pentaquine)等取代了扑疟喹; 根据生化代谢的拮抗作用入手合成了氯胍和乙胺嘧啶。

六十年初出现疟原虫对氯喹的抗药性,掀起寻找新抗疟药的高潮。国外由于对奎宁构效关系的深入研究,发展了喹啉甲醇类(quinoline-methanols)新型抗疟药,其代表为甲氟喹 (meqloquine),我国则从研究4-氨基喹啉类药物的构效关系入手,合成了双咯喹(M6407)、咯啶与咯萘啶等具双边四氢吡咯甲基氨酚侧链等的氨酚喹啉类以及羟基喹哌等新抗疟药。它们不仅对心脏的毒性低于氯喹且有不同程度的抗心律失常的作用。

我国科学家从中草药中发掘出常山(Radix dichroa)、甜茶(Hydrangea umbellata)、鸦胆子(Brucea javanicaL.Merr.)等中草药。经过试验,阐明了常山有效成分常山碱的化学结构。七十年代初又从黄花蒿,亦称青蒿中分离出青蒿素,经动物试验与临床观察证实它的抗疟疗效优于氯喹,并可用于抢救凶险型疟疾。化学结构研究结果,它是一种含过氧桥的倍半萜,为抗疟药中未曾有过的新类型。这个过氧桥的倍半萜内酯已于1982年完成了全合成。我国学者还从植物鹰爪中发现另一含过氧桥倍半萜的抗疟成分鹰爪甲素。青蒿素及其衍生物还有显著的抗血吸虫作用。

此外,抗生素林可霉素类和四环素类等也具有抗疟作用,但由于作用慢一般不单独使用。还有氯林可霉素与奎宁合用可治疗恶性疟等。

防治疟疾的抗疟药有多种,通常按对各期疟原虫的作用分类如下:

(1)用于预防的抗疟药: 这类药物对原虫有抑制或杀灭作用,能防止疟疾感染或抑制子孢子发育,因此称为病因性预防药。乙胺嘧啶、氯胍(即百乐君)和环氯胍等属于此类药物,其中最常用的是乙胺嘧啶,在国内已大量用于预防服药。但服用过量则可中毒致死。氯胍和环氯胍由于作用较差,已被淘汰。

抗孢子生殖药能抑制配子体在蚊体内发育成为孢子,乙胺嘧啶、氯胍和环氯胍兼有此作用。疟疾患者服用该类药物后,血液中的配子体虽被吸入蚊胃内,所形成的卵囊数目却大为减少,而且不能发育成为子孢子。迄今,尚未有直接杀灭子孢子的药物。氯喹、奎宁、阿的平及其同类化合物均对间日疟配子体有直接杀灭作用,当疗程结束后配子体也消失,但对恶性疟配子体无效。乙胺嘧啶及氯胍等二氢叶酸还原酶抑制剂对配子体无直接杀灭作用,但能抑制疟原虫的子孢子增殖,使桉蚊丧失传播能力,称为抗孢子增殖药。磺胺类及砜类虽能阻止鼠疟及鸟疟红前期(红细胞前期)的发育,但对人疟原虫的红前期无效。近年来由于动物模型的建立,筛选出多种新类型,主要的有下列几类:

三嗪类中的clocignanil,Wp38,839与磺胺嘧啶合用,已证明对越南Marks株恶性疟原虫的感染起保护作用。啶基-4-) 四氢呋喃,Ba-41799能抑制多种抗性的鼠疟原虫血症的出现,在蚊体内能抑制卵囊的形成。

喹唑啉类的硝喹,对鼠疟、鸡疟、猴疟的红内期和组织期均有效,并能抑制配子体在蚊体内进行孢子增殖。

(2)控制症状的抗疟药: 由于疟原虫红细胞内期 (以下简称红内期)的裂体增殖引起疟疾的临床发作,对此时期的疟原虫有作用的药物能够较迅速地控制临床症状,此类抗疟药称裂殖体杀灭药。它的品种较多,在以往常用的抗疟药中,按它的作用大体可分为强弱二类,前者有氯喹、奎宁、阿的平及氨酚喹、吡咯喹等;后者有氯胍、环氯胍、乙胺嘧啶、磺胺类、砜类和抗生素等,以氯喹的疗效最佳。抗疟作用较弱的药物,作用较慢,适当配伍,可治愈抗氯喹恶性疟。最常用的复方有乙胺嘧啶合并周效磺胺,即国内用的防疟片2号。国外按1∶20将上述两药配伍,称作凡西达(fansidar)。乙胺嘧啶合并氨苯砜,即国内的防疟片1号,现已很少应用。

(3) 防止复发与传播的抗疟药: 8-氨基喹啉类药物对疟原虫的红外期(亦称组织期)有杀灭作用,可防止间日疟复发,故称为抗复发药又称为间日疟根治药或组织期裂殖体杀灭药。此类药物在体内吸收快而完全,随即降解,在肝内的药浓度约为血浆的30多倍。它们的毒性较大,而伯喹是这类药物中疗效较好而毒性较小的。国内外一般选用伯喹进行疟疾抗复发治疗。扑疟喹和戊喹已被淘汰。

这类药物不宜与阿的平配伍,否则会增加毒性。

(4) 配子体杀灭药: 具有杀灭血内配子体作用的抗疟药称为配子体杀灭药。伯喹、扑疟喹等8-氨基喹啉类药物兼有对各种疟原虫配子体的杀灭作用,尤其是杀灭恶性疟配子体必须使用此类药物,所以在现症疟疾病人治疗及化学预防时常用它与杀裂殖体药物配伍。

疟疾防治药物除按对各期疟原虫的作用分类外,七十年代以来还按抗疟药的作用机理发展了下述二类药物:

(1)叶酸拮抗药: 主要包括二氢叶酸合成酶抑制药与二氢叶酸还原酶抑制药,前者是对氨苯甲酸拮抗剂,在临床上应用的磺胺二甲嘧啶、磺胺甲氧嗪、磺胺甲氧嘧啶、氨苯砜、二乙酰氨苯砜等磺胺类及砜类药物;后者有氯胍、二氯胍、乙胺嘧啶、甲氧苄氨嘧啶、环氯胍以及喹唑啉类药物硝喹、蝶啶类药物氨甲蝶啶等。这两类酶的抑制药作用于叶酸代谢过程中的不同点,配伍使用时有协同作用,对抗氯喹的恶性疟有较好的预防和治疗效果。

(2)辅酶Q抑制药: 疟原虫的线粒体和具功有线粒体能的相似结构均能合成辅酶Q,而它是参与疟原虫呼吸作用和氧化过程必不可少的催化剂,此类药物能阻止辅酶Q的生物合成,从而对疟疾有预防和治疗作用。目前除发现环辛醌(menoctone)有一定作用外,尚未找到较好的药物。

抗疟药奎宁、青蒿素、常山、氯喹、伯喹、乙胺嘧啶、甲氟喹、周效磺胺及其复方制剂,咯萘啶,喹呱和硝喹另列条目,在化学合成和植物药中尚有下列药物:

阿的平(atebrine) 1932年德国学者Mauss等首先合成了阿的平,在第二次大战期间曾一度代替奎宁用于

现症病人的治疗。临床应用阿的平双盐酸盐含2分结晶水,熔点248~250℃;无臭、味苦;溶于水及乙醇;结构式为:

阿的平对疟原虫红内期裂殖体有较强的杀灭作用,可根治恶性疟和延缓间日疟的复发;对间日疟配子体有效;但对恶性疟配子体无效。不良反应较重,且有染黄皮肤的缺点。我国已停止使用。

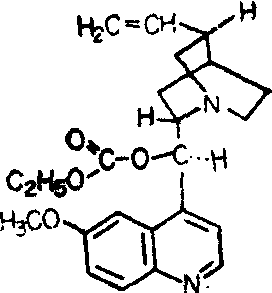

优奎宁 (euquinine) 为白色针状结晶,熔点90~92℃,微溶于水,溶于乙醇、氯仿、乙醚,遇光色变深。

为奎宁甲醇基上的甲酸乙酯化合物。保持奎宁作用而无苦味,故称无味奎宁。适宜于儿童服用,除治疗疟疾外,尚能减轻小儿百日咳痉挛的发作次数。

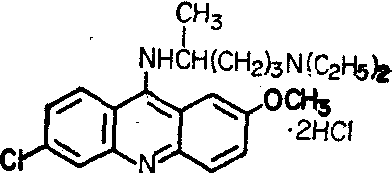

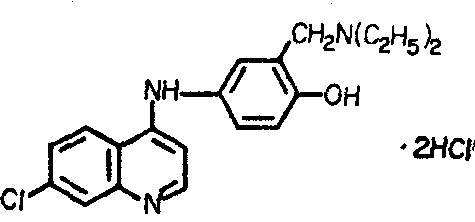

氨酚喹(amodiaquine) 抗疟作用与氯喹相似。临床应用氨酚喹双盐酸盐,呈黄色结晶性粉末,可含不同结晶水:含2分结晶水时,熔点为150~160℃,熔融时同时分解;含半份结晶水时,熔点为243℃;结构式为:

用氨酚喹作疟疾的症状治疗,也可用于预防。长期服药后,偶见皮肤及黏膜色素沉着,停药后逐渐消失。

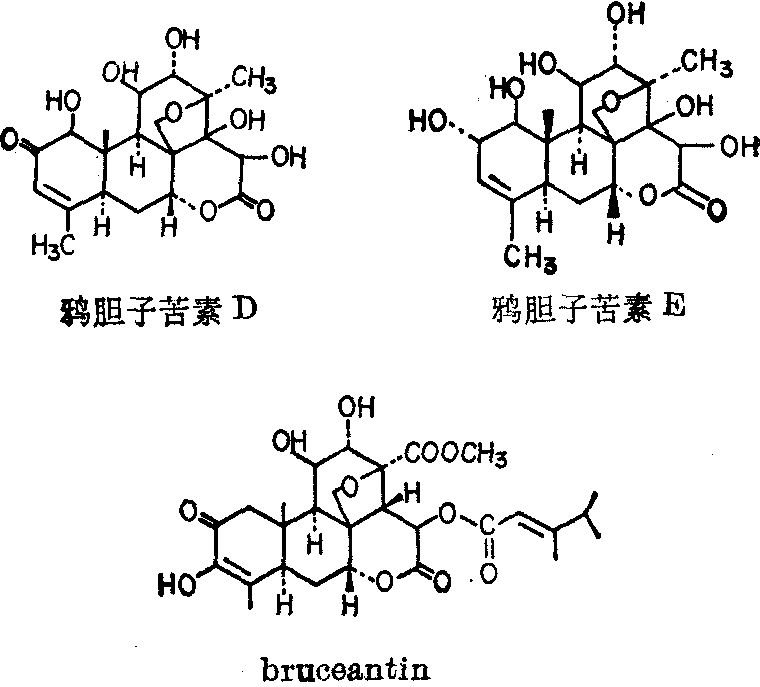

鸦胆子(Brucea javanica L.) 为苦木科Sima-rubac-eae)植物,别名为苦参子。我国很早用以治疗痢疾。我国学者,在四十至五十年代,证明鸦胆子对间日疟、三日疟和恶性疟均有显著疗效,在七十年代又从鸦胆中分得十多个结晶进行了鉴定和抗疟试验,证明抗疟有效的为鸦胆子苦素D和鸦胆子苦素E。最近国外报道,从鸦胆子中提纯的bruceantin对抗氯喹株的恶性疟原虫有强的抑制作用。

- 台北市议会组织规程是什么意思

- 台北市(台湾省)是什么意思

- 台北市(建成区)是什么意思

- 台北帝国大学是什么意思

- 台北府是什么意思

- 台北府城北门是什么意思

- 台北故宫博物院是什么意思

- 台北故宫博物馆是什么意思

- 台北新旺陶艺广场是什么意思

- 台北松山机场(中国台湾)是什么意思

- 台北爱买吉安是什么意思

- 台北衣蝶百货是什么意思

- 台北路是什么意思

- 台北跳蚤市场是什么意思

- 台北达乐花园是什么意思

- 台北远东国际大饭店是什么意思

- 台北铁路是什么意思

- 台北银行是什么意思

- 台北院区是什么意思

- 台北青年公园是什么意思

- 台北风味小吃是什么意思

- 台北龙山寺是什么意思

- 台华旅行社是什么意思

- 台南是什么意思

- 台南之战是什么意思

- 台南县是什么意思

- 台南县(新营市)是什么意思

- 台南安平港赤嵌楼吊古 邓散木是什么意思

- 台南官票局是什么意思

- 台南官银票是什么意思

- 台南市是什么意思

- 台南市(市中区)是什么意思

- 台南平原是什么意思

- 台南府是什么意思

- 台南开元寺是什么意思

- 台南教案是什么意思

- 台南新报是什么意思

- 台南纺织关系企业是什么意思

- 台南美新处与台北美国花旗银行爆炸事件是什么意思

- 台南风味小吃是什么意思

- 台卡是什么意思

- 台卡图是什么意思

- 台卡导航是什么意思

- 台卡导航系统是什么意思

- 台即是什么意思

- 台卿是什么意思

- 台历是什么意思

- 台原洼地是什么意思

- 台参是什么意思

- 台叔龄妻刘氏的人物故事|评价|小传,台叔龄妻刘氏的事迹|史鉴是什么意思

- 台口是什么意思

- 台口式路基是什么意思

- 台台是什么意思

- 台台子是什么意思

- 台台花是什么意思

- 台司是什么意思

- 台合木兹瓦司脱节是什么意思

- 台吉是什么意思

- 台名报告是什么意思

- 台后部固定幕帷是什么意思