抗慢性肝炎药

慢性乙型病毒性肝炎(简称慢性肝炎)是一种危害人类健康的常见病,其发病机理至今还不清楚,加之肝炎病毒整合入肝细胞核的DNA,为慢性肝炎的药物治疗造成很大困难。至今还未发现一种药是真正根治的,大部分药物属于促进或支持肝脏修复过程和再生,称保肝药。从药物作用的环节来看,目前治慢性肝炎药物大体上可分为下列七大类:

❶特异性病因治疗药,即针对乙型肝炎病毒本身起作用,包括抗病毒药如干扰素及其诱导剂,阿糖腺苷、单磷酸阿糖腺苷、无环鸟苷,免疫调节剂如胸腺肽、异丙肌醇,硫唑嘌呤及皮质激素。

❷抗肝细胞坏死药,如硫醇类包括半胱氨酸、谷胱甘肽、α-巯基丙酸甘氨酸,类黄酮如水飞蓟素,甘草甜素。

❸抗脂肪变性药,如胆碱及蛋氨酸。

❹抗炎药,如肾上腺皮质激素类。

❺促肝细胞再生药,如维生素类、肝制剂。

❻抗纤维化(肝硬化)药,如秋水仙碱、D-青霉氨。以上药物中除特异性病因治疗药外,以抗肝坏死药占显著地位。

❼中草药,在我国有不少中草药制剂正用于治疗肝炎,如五味子、垂盆草、齐墩果酸及人工合成药联苯双酯。下面介绍国内外正在使用的几种代表性药物。

干扰素(Interferon)及其诱导剂聚肌胞(Poly I. C.)干扰素是一种糖蛋白混合物。该药对病毒性疾病和肿瘤有一定治疗效果。用干扰素治慢性肝炎,可使部分病人血清中乙肝病毒复制标志指标,如DNA多聚酶(DNA-p)、乙肝病毒颗粒(HBV-DNA)及e抗原(HBeAg)降低或转阴,有效率30~40%。病毒复制标志阴转持续时间与疗程有关,疗程7~10天阴转只是一时性的;疗程一个月,有关标志指标的阴转可维持15周左右。欲使病毒复制标志阴转持续更长时间则需治疗4~6个月。停止治疗一段时间后,病毒标志阴转后又恢复阳性。干扰素的副作用发生率较高,主要有恶心、厌食、乏力、低烧、寒战、肌肉酸痛、白细胞减少。停止用药后副作用消失。干扰素价格昂贵,药源难得,即使国外亦还只是研究性质,尚未达到普遍使用阶段。

干扰素抗病毒作用的机理主要是通过对位于细胞表面的受体的影响,激活了细胞核中的染色体基因,通过翻译和转录,生成一种干扰素蛋白,抑制病毒核糖核酸(RNA)的合成,起抑制病毒复制的作用。另外,亦可能通过对机体免疫系统的影响而发挥治疗作用。

干扰素诱导剂如聚肌胞,它进入细胞后,影响细胞核内染色体,解除生产干扰素基因的抑制现象,从而诱导干扰素的生成,起抗病毒作用。国外曾用聚肌胞治疗两只感染慢性乙肝病毒的黑猩猩,结果血清中DNA多聚酶、HBeAg、表面抗原(HBsAg)及核心抗原(HBcAg)水平均下降,而血清中的干扰素水平增加,表面聚肌胞可诱导干扰素的生成,对乙肝病毒起治疗作用。但停止治疗一个月后,所有上述指标又恢复至治疗前水平。表明其作用亦是一时性的而非永久性。

阿糖腺苷 (Ara-A,adenine arabinoside)及单磷酸阿糖腺苷 (Ara-AMP,adenine arabinoside mono-phosp-hate) 二者均为抗疱疹病毒药,因疱疹病毒和乙肝病毒均属DNA病毒,国外有人试用此两药治慢性肝炎,目的是想控制肝炎病毒的复制,减少传染性和治疗肝炎。阿糖腺苷在水中的溶解度极小,使用时必须将该药溶于大量葡萄糖盐水溶液,静脉滴入。单磷酸阿糖腺苷系阿糖腺苷的分子上接一个磷酸基团,其水溶性较好,故可肌注。治疗慢性肝炎的效果主要是能使部分病人的血清DNA多聚酶、HBeAg及HBcAg转阴,即有抑制病毒复制作用,有效率与干扰素相似,亦为30~40%左右。副作用主要是肌肉酸痛及胃肠道反应,停止用药后病毒复制标志又出现阳性,故作用亦为暂时的。鉴于此,国外有人采用干扰素与阿糖腺苷或单磷酸阿糖腺苷联合疗法。即将二药交替使用,各一疗程,休息一定天数,再交替应用,目的是想提高疗效,减少副作用。我国已能生产阿糖腺苷和单磷酸阿糖腺苷,并已有临床试用治慢性肝炎的报告。这类药物的价格贵,使用不够方便。停药后亦存在“反跳”现象。

免疫治疗药 慢性肝炎迁延难愈,人们推想,调整机体免疫功能以增强人体自身的抗病毒能力及控制病情的发展可能有益。国外曾试用肾上腺皮质激素、硫唑嘌呤、胸腺肽、左旋咪唑治疗慢性肝炎。前二者为免疫抑制剂,后二种为免疫促进剂。疗效不一致,争论甚多。但是发现用肾上腺皮质激素治慢性肝炎于停药的短期间内,有的病人血清DNA-多聚酶转阴性,提示病毒复制受到抑制。因此,国外有人先试用肾上腺皮质激素适当时日后停止用药,立即使用抗病毒药如阿糖腺苷,似有提高肝炎病人血清DNA-多聚酶等指标转阴的效果。总之,尚在探索阶段,有待更多的观察。

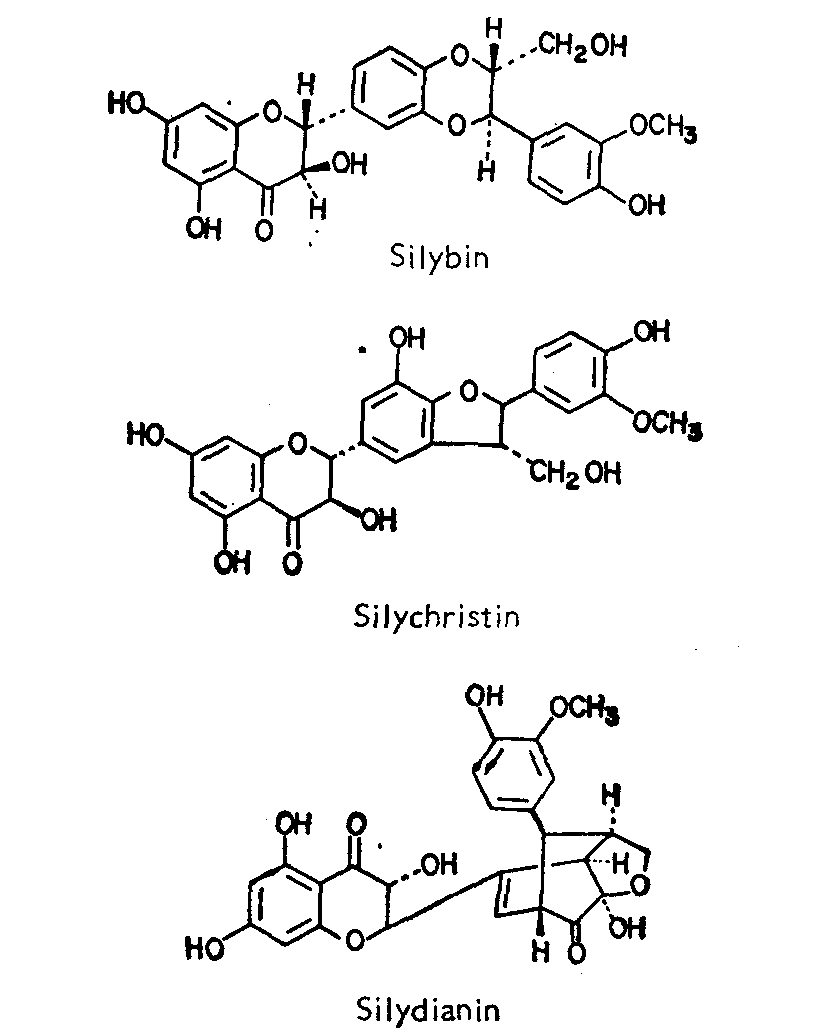

水飞蓟素(silymarin) 又名利肝隆(legalon),西德生产,系根据民间治疗肝胆疾病的经验从植物水飞蓟(Sily-bum marianum (L) Gaertn)提出的类黄酮化合物。临床使用的水飞蓟素为三种成分[水飞蓟宾(silybin)、水飞蓟亭(silychristin)和水飞蓟宁(silydianin)]的混合物。从1969年以来,关于水飞蓟素的药理、作用机理及临床应用有许多报告。该药对多种化学毒物如鬼笔碱、鹅膏亭、四氯化碳、硫代乙酰胺、D-氨基半乳糖、乙醇及乙硫氨酸等引起的动物肝脏损伤都有保护作用。水飞蓟素保肝作用的机理可能主要由于下述的二个环节:

❶保护完整细胞或尚未不可逆地损害肝细胞膜的稳定性;

❷刺激肝细胞蛋白质的合成,有利于肝细胞的再生。

国外曾报告用水飞蓟素治疗慢性肝炎、肝硬化、酒精性脂肪肝及中毒性肝损害,对症状及血清酶学指标异常有一定疗效。我国栽培水飞蓟成功,并用其生产水飞蓟丸,试用于肝炎。临床治疗的有效率并不高。

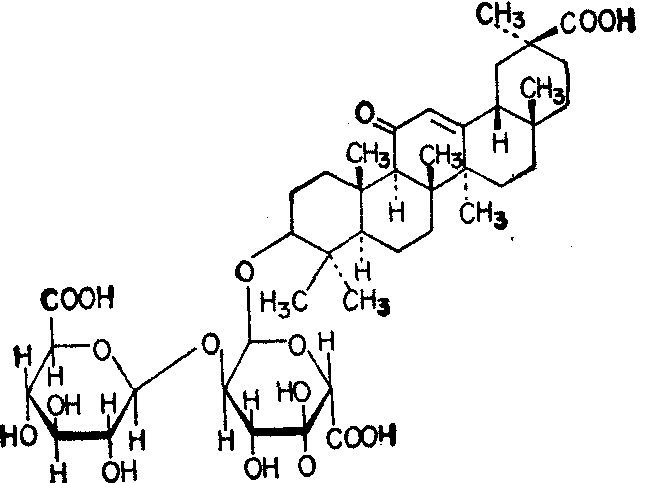

甘草甜素 (glycyrrhizic acid) 系从甘草提取的一种有效成分。对四氯化碳等毒物引起的动物肝损伤有保护作用,另外还有抗炎症和盐皮质激素样作用,用于慢性肝炎的治疗有一定效果。日本生产的甘草甜素制剂,名强力新甘草甜素(stronger neo minofagen C,SNMC),该制剂含甘草甜素0.2%、半胱氨酸0.1%、甘氨酸2%。方中半胱氨酸有解毒作用,甘氨酸则用其对抗甘草甜素的水钠储留副作用。日本用双盲法观察的结果认为SNMC对慢性肝炎有降血清转氨酶作用,对肝脏病理变化有一定缓解作用,对DNA-多聚酶及HBeAg转阴似亦有一定效果,但停药后,血清转氨酶等指标出现回升现象即“返跳”。该药为注射液,剂量40~100ml加至葡萄糖盐水溶液,每日静脉滴入8小时左右。副作用不明显。国内有医院亦采用双盲法观察了SNMC对慢性肝炎的治疗作用,结果并不如日本报告的那样明显。

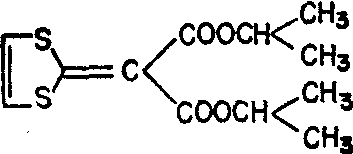

慢肝灵 (malotilate) 对早期肝硬化病人蛋白低下有改善作用,提高病人血清中的蛋白质含量。同时亦有降血清谷丙转氨酶及锌浊度作用。每日3次,每次200mg。副作用主要有恶心、食欲不振、皮肤搔痒、头痛,发生率约7~8%。

中草药及联苯双酯 治慢性肝炎的中草药有单味药及复方,品种甚多,包括五味子、垂盆草、齐墩果酸、人参、三七、当归、丹参,某些菌类多糖等。其中研究较多的首推五味子。

五味子有保肝解毒及促进合成代谢作用。临床应用五味子制剂治慢性肝炎降血清谷丙转氨酶作用显著,未见明显副作用。但停药后谷丙转氨酶反跳(即又上升)率较高。

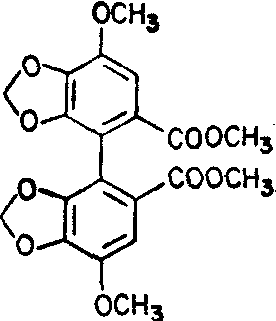

联苯双酯(DDB):为我国首创的一种治慢性肝炎新药。中国医学科学院药物研究所在研究五味子保肝降转氨酶过程中,合成了一系列五味子丙素的类似物,联苯双酯便是其中的一种。动物筛选发现该药对四氯化碳、硫代乙酰胺、D-氨基半乳糖中毒以及强的松龙所引起的动物血清转氨酶升高和肝脏病理损害均有明显保护作用、对遗传性肌营养不良地鼠心肌坏死及钙离子的堆积亦有治疗作用。该药对四氯化碳引起的肝细胞膜损害及四氯化碳在肝内代谢转化为自由基亦有抑制作用,亦能诱导肝脏药物代谢酶活性,增强肝脏的解毒功能,促进女性激素在肝内的灭活,拮抗黄曲霉毒素及苯并芘的致突变作用。这些作用反映联苯双酯对肝脏的药理作用是多方面的,而且是有益于肝炎病人肝功能的恢复。

联苯双酯的毒性甚低,急性和慢性毒性实验均未发现对肝和肾功能、血相及主要脏器形态有毒性。对怀孕大鼠无致畸胎作用,在突变的鼠伤寒沙门菌及小鼠微核实验均无致突变作用。表明该药比较安全。药代动力学研究结果发现联苯双酯口服后在胃肠道内的吸收率仅30%左右,其余部分自粪便排出。为提高生物利用度,减少药品的无形浪费,研究成功联苯双酯滴丸新制剂,它的生物利用度提高了数倍。

联苯双酯治慢性肝炎使血清谷丙转氨酶降低至正常的有效率达80%以上,明显优于国内外同类型其它药物包括日本的强力新甘草甜素及西德的利肝隆。此外,联苯双酯对部分肝炎病人有改善蛋白代谢作用,使血清白蛋白升高,球蛋白降低,对肝炎后肝硬化病人甲胎蛋白(α-FP)升高亦有较好的疗效,对药物中毒性肝炎如抗癌药和抗结核药引起的转氨酶升高亦有明显的治疗效果。至今未发现明显副作用。治慢性肝炎时疗程以不少于6个月为妥,甚至可服用一年以上。联苯双酯存在的主要问题是停止服药后部分病人血清谷丙转氨酶出现回升,继续服药仍然有效。目前有的医院正在探索延长疗程或与其它药物合并应用以减少停药后反跳率。

- 登帐是什么意思

- 登帝是什么意思

- 登帝位是什么意思

- 登帝王位是什么意思

- 登平是什么意思

- 登平山堂寄永叔内翰是什么意思

- 登平桥是什么意思

- 登平橋是什么意思

- 登年是什么意思

- 登幽州台歌是什么意思

- 登幽州台歌 - 唐·陈子昂是什么意思

- 登幽州台歌(陈子昂)是什么意思

- 登广告者是什么意思

- 登库舍图纵笔作歌是什么意思

- 登库舍图纵笔作歌 (清)李銮宣是什么意思

- 登应县木塔 霍松林是什么意思

- 登底是什么意思

- 登庸是什么意思

- 登庸纳揆是什么意思

- 登廂是什么意思

- 登廓是什么意思

- 登延是什么意思

- 登建康赏心亭辛弃疾是什么意思

- 登开是什么意思

- 登录是什么意思

- 登录债券是什么意思

- 登录号是什么意思

- 登录在册,在家听授官职是什么意思

- 登录(网站)是什么意思

- 登彼西山采其薇是什么意思

- 登徒是什么意思

- 登徒之好是什么意思

- 登徒好色是什么意思

- 登徒子是什么意思

- 登徒子·鲁男子是什么意思

- 登徒子好色赋是什么意思

- 登徒子妻是什么意思

- 登得是什么意思

- 登御是什么意思

- 登御之车是什么意思

- 登心是什么意思

- 登快哉亭是什么意思

- 登快阁是什么意思

- 登快阁 - 宋·黄庭坚是什么意思

- 登快阁(黄庭坚)是什么意思

- 登思禅寺上方经修竹茂松是什么意思

- 登总持寺浮图是什么意思

- 登总持寺浮屠是什么意思

- 登总持阁是什么意思

- 登恒山是什么意思

- 登恒山 (明)杨纶是什么意思

- 登恒山 (明)汪承爵是什么意思

- 登悯忠阁是什么意思

- 登愿是什么意思

- 登慈恩寺塔是什么意思

- 登慈恩寺塔 王以铸是什么意思

- 登慈恩寺塔 - 郑谷 - 往事悠悠添浩叹,劳生扰扰竟何能!故山岁晚不归去,高塔晴来独自登。林下听经秋苑鹿,江边扫叶夕阳僧。吟余却起双峰念,曾看庵西瀑布冰是什么意思

- 登成是什么意思

- 登成都白菟楼是什么意思

- 登手是什么意思