戴震

戴震(1880—1931)传 钱海岳 海岳文编

戴震1723—1777

字东原,安徽休宁人。乾隆四十年进士,学识渊博,于天文、数学、历史、地理、经学、语言学均有深入研究,卓然为一代朴学大师。著有《孟子字义疏证》《方言疏证》、《声韵考》、《原善》、《原象》等、《屈原赋注》是一部很有影响的注本。

作为著名的朴学大师,戴震整理研究经史古籍主要通过对章句的训释,名物制度的考订来探求微旨大义,不事臆测,不尚空谈。他的《屈原赋注》也正有这样的特点。他认为“三后纯粹”即指楚之先君,“夏康娱以自纵”中的“康娱”为连文,不应释为“夏太康”。又如“离骚”一词,王逸训“离”为“别”,释“骚”为“愁”,此说相沿既久。而戴震以为“离牢一声之转”,“离骚”“犹今人言牢骚”。见解之精辟独到令人耳目一新。然而戴震常偏重于故实而流于烦琐考证,不尚空谈又造成对作品思想内容涉及太少,这是汉学家的通病。

戴震

戴震1723—1777年

字东原,清代著名小学家。安徽休宁人。 戴氏学识渊博, 尤精音韵。 初期分古韵为13类, 与其师江永之分部略同。 乾隆38年改定《声韵考》,分7类20部。四十年又改为9类25部。戴氏提出阴阳入相配, 以入声为枢纽的理论, 上承江永“数韵一入”之说, 下开孔广森 “阴阳对转”之论。 因为阴阳入三分, 入声韵部得以独立。 他还根据阴阳相配的道理, 新增祭部以配元部。 他还提出了声韵通转的学说。 戴氏精于审音, 但依今音以求古, 有韵部相配不当之处。 著作主要有 《声韵考》 四卷, 《声类表》九卷, 及 《转语》 等。 参 “戴学”。

戴震

(1724-1777年)清思想家、学者。字东原,安徽休宁隆阜(今安徽屯溪市)人。年轻时问学于江永。中年与惠栋、钱大昕、王鸣盛等交往,都是当时名流。清乾隆二十七年(1762年)中江南乡试;次年应礼部试,不第。乾隆三十八年(1773年)奉诏任《四库全书》编修官,天算类提要即出其手。在四库馆五年,病卒,年五十五。戴氏天资颖悟,博闻强记,对经学、小学、哲学、天文、历史、地理、数学都有精深的研究。小学方面,立韵类正转、旁转体例,从《广韵》分析入手,区别等呼洪细与韵类异同分古音为九类二十五部,首创阴阳对转的理论。著《声韵考》四卷、《声类表》十二卷、《方言疏证》十三卷、《续方言》二卷、《杲溪诗经补注》二卷、《毛郑诗考证》四卷、《六书考》二卷、《尔雅文字考》十卷、《屈原赋注》九卷等,另有《转语》二十章,是探求汉语语源的作品,今已不传。哲学方面,认为世界是“气”的变化过程,“气化流行,生生不息”。提出“理存于欲”的观点,反对宋元理学所谓“去人欲,存天理”的谬说,指出这是“后儒以理杀人”。著作有《孟子字义疏证》《原善》《原象》等。考据方面有《仪礼考证》一卷、《古历考》二卷;地理方面有《校正水经注》四十卷等。《戴东原集》十二卷收集戴氏论文、书信、序跋等一百三十八篇。此外后人还编有《戴氏遗书》。戴震治学,重证据而不轻信,“实事求是,不主一家”(钱大昕语),刻苦精研,毕生不辍,开一代学风,成一代大师。王念孙、段玉裁等著名学者都出自他的门下。

戴震公元1723——1777

字东源,号果溪。清安徽休宁隆阜(今安徽省屯溪市)人。年二十就学于江永,乾隆三十八年(公元1773)奉诏充《四库全书》馆纂修,授翰林院庶吉士。戴氏生平洽闻博识,对天文、数学、历史、地理等均有研究,尤精经学和小学,是考据派中的重要代表人物。古音学方面的贡献主要有两点:一是上承顾炎武、江永,下启段玉裁、孔广森,创古韵九类二十五部之说;二是创阴阳入对转之说。训诂学上的贡献是开辟了一条从字音中求字义,即从语音中求语义的新方法,卓然成一代大师。其弟子段玉裁、孔广森、金榜、王念孙都承其学,成为清代著名的小学家。戴氏著述甚富,主要有《孟子字义疏证》、《声韵考》、《声类表》、《方言疏证》、《郑康成诗谱考证》、《果溪诗经补注》、《续方言》、《六书论》、《尔雅文字考》、《屈原赋注》、《大学补注》、《中庸补注》、《仪礼考证》、《古历考》、《尚书义考》、《原善》、《戴东源集》等,传于世。《转语》一书,讨论词语通转问题,析为“正转”和“变转”两种。旨在“以音求义,不限形体。”通过音义关系来探索语源。惜书已不传,今存其《转语二十章序》,可窥其轮廓。

戴震1723~1777

清代思想家、学者。字东原。安徽休宁人。博闻强记,知医学,乾隆(1736~1795)间召为《四库全书》纂修官。尝参与训注《难经》、《伤寒论》、《金匮要略》诸书,惜未竟而卒。

戴震1724—1777

清代思想家。字慎修,又字东原。安徽休宁隆阜(今属屯溪市)人。出身于小商人家庭,年轻时曾一度随父行商,后以教书为生。44岁举于乡,后6次会试皆落第。乾隆38年入四库全书馆任纂修官,后被乾隆赐为同进士出身,授翰林院庶吉士。一生著作很多,尤长于训诂、音韵、考据,为清代考据学大师,对经学、语言学、哲学亦有精湛研究。伦理思想集中于《孟子字义疏证》、《原善》、《答彭进士允初书》等著作中。从“气化即道”、“理在事中”的气一元论出发,反对程朱理学把人性分为“义理之性”和“气质之性”的性二元论,提出“血气心知,性之实体”(《孟子字义疏证》卷中)的人性论命题,强调人性就是人的“气质之性”。认为人和物都是由阴阳五行之气絪缊化生的,其“性之实体”,就是“血气心知”。而人不同于物的特殊性只在于,其“心之知觉为大”,“能扩充其知至于神明”,做到“仁义礼智无不全”(同上书)。故人的道德认识能力也是以人的感性欲求为基础。并据以指出,情欲不仅是人这个感觉实体所固有的自然要求,“人生而后有欲,有情,有知,三者,血气心知之自然也”(同上书,卷下);而且是人维持生命的手段和促进世间一切事业的动力。“凡事为皆有于欲”,“有欲而后有为”,有为才能使“天下之事举矣”,而“无欲则无为矣”(同上书)。但同时又指出, “欲”作为“血气之自然”,如任其放纵,“而流于失”,必“转丧其自然”。故“欲”要“适完其自然”而“不爽失”,就要“归于必然” (同上书,卷上),即要有“理”的指导。因此,亦强调要在“人之情欲中求理”,使人之情欲的发挥有节、适中。由此提出“以情絜情”的道德原则,即在满足“一人之所欲”时,亦要推己及人,使天下人“之所同欲”,而“无不得其平”,都能够“达情遂欲”(同上书)。认为这也正是“善”的要求。指斥宋儒“存天理,灭人欲”之说,将理和欲绝对对立起来,违背了人性,歪曲了理之本质。其目的不过是为那些“负其气,挟其势位”的统治者“以理压人”、“以理杀人”制造口实,它给人民造成了“人死于法,犹有怜之者;死于理,其谁怜之”(《孟子字义疏证》)的严重灾难。戴震的伦理思想有许多“发前人所末发”的反封建的启蒙思想之精华,对后世影响深远。后人编有《戴氏遗书》、《戴东原集》,1980年上海古籍出版社亦有《戴震集》行世。

戴震

清代思想家。1723年生(一说1724),1777年去世。安徽休宁人。自幼家贫,随父经商。20岁起著书立说,达30年。少年时代求学于经学大师江永,钻研天文、数学、历史、地理,尤精音韵、训诂及古算学。大半生从事学术研究和教育,曾任私塾教师,并于海内讲学,足迹至北京、山西、扬州等地。学术上以哲学成就为高。一生著作颇丰。40岁中举人,后6次入都会试,均落第。代表作有《绪言》、《原善》、《孟子字义疏证》。创立古音九类二十五部之说。教育上认为人的先天才质并无多大差别,重要的在于教育。所校书有《九章算术》等5部,著有《原象》、《勾股割圆记》等11部,著作有《戴东原集》。

083 戴震1723—1777

清代唯物主义哲学家,考据学中皖派的创始人。字慎修,一字东原,安徽休宁人。小商人家庭出身。青年时期靠做塾师维持生活,后中乡试。1773年入四库全书馆任纂修官,1775年赐同进士出身,授翰林院庶吉士,旋病卒。戴震在自然观方面是唯物主义者。他认为世界是由物质性的实体——“道”构成的。他说:“道,指其实体实事之名”、“故语道于天地,举其实体实事之名而道自见。”所谓“道”,就是物质性的实体。戴震进一步指出:这种物质性实体的道,从本质上说,就是处于气化状态的阴阳五行。他说:“举阴阳则赅五行,阴阳各具五行也。举五行即赅阴阳,五行各有阴阳也。……阴阳五行,道之实体也”归根结底,宇宙万物是以气化状态的阴阳五行为基础的。戴震认为:“道”不仅是物质性的实体,同时,也是事物运动发展的规律。他说:“道,犹行也。气化流行,生生不息,是故谓之道。”“道”作为物质性的实体,它本身就是处在不断的运动变化过程中。“生生者,化之原;生生而条理者,化之流。”这种生生不息的运动变化的过程,就是“道”。另一方面,戴震把道和器割裂开来,他说:“器言乎一成而不变”,谈到具体的事物——器则是一成不变的。这使他陷入了形而上学的境地。在认识论领域,戴震是可知论者。他说:“心之精爽,钜细不同,如火光之照物。”“其光大者,其照也远,得理多而失理少,”心的认知能力就像火光照东西一样,认知能力越强,得到的知识越多。戴震还区分了感性认识和理性认识的能力,他说: “味也,声也,色也,在物而接于我之血气,理义在事而接于我之心知”人的血气之躯接触客观的现象,而心知则能把握事物的本质。“事物之理,必就事物剖析至微而后得。”深入地分析事物,就能把握它的规律。

125 戴震

提出了以“血气心知”为实体的人性论,认为宇宙间的人和物都是阴阳二气化生而成的,仁、礼、义既是“天地之常”,又是“人物之常”,把“阴阳五行”看成是“道之实体”,而把“血气心知”视为 “性之实体”,人与人之间“成性各殊,才质各殊”。提出了以“达情遂欲”为准则的理欲观。在他看来,理、欲是相辅相成的,欲比为自然,理比为必然,必然对自然的节制,正是实现自然的必要前提。批判了宋儒“存理灭欲”的伦理纲领,要求人们的行为做到“中节”、“无失”,“通天下之情,遂天下之欲”,指出 “后儒以理杀人” 比 “酷吏以法杀人”更厉害,揭露了封建礼教吃人的本性。提出以“人伦日用”为内容的道德观,赋予“仁”以特定的内涵,“与天下共遂其生”。在道德修养上,非常注重学习,强调发挥人的主观能动作用,要“修其身”,“致其心之明”,要“以情絮情”,提高道德修养,完善道德。

072 戴震

清思想家。反对程朱理学 “理一分殊”说,认为理存在于具体事物之中,故曰“分理”。要获得理,必就事物剖析至微而后可得。强调科学研究就是要把握事物的“条理”。认为检验“理”、“义”的标准是“心之所同然始谓之理,谓之义”,反对以一己之意见为理义。认为在“格物致知”时“求诸物”的方法是:一审察以尽其实,二思之贯通。结合考据指出归纳事物时应需“十分之见”,即“征之古而靡不条贯,合诸道而不留余议,巨细必究,本末兼察”,而不能依于传闻以拟其是,择于众说以载其优,出于空言以定其论,据于孤证以信其通。

060 戴震

清代学者、教育家。曾在纪昀、王安国家任塾师;晚年在浙东金华书院讲学。一生弟子众多,段玉裁、王念孙、任大椿、孔广森等皆能传其学。他认为教育的目的 “在行事,在通民之顽,体民之情”,可使人“去私去蔽”,以培养社会所需的各类人才。后天的学习与教育如何是造成智愚差异的重要因素,主张“因才而进之以学”,“虽愚必明”。治学要求有创造性,要理解、自得,反对食而不化。

158 戴震1723—1777

清代思想家、考据学家、音韵训诂学家。字慎修,又字东原,安徽休宁人。江永弟子。乾隆举人。六试进士不第。乾隆间特召为《四库全书》纂修官,并赐为同进士出身,授翰林院庶吉士。段玉裁、王念孙均从其受学。学识渊博,对天文、算学、历史、地理、文字、音韵、训诂、名物考证等均有精湛研究。考证古音,从《广韵》入手,初分7类20部,后改定为9类25部。将入声独立,首倡阴、阳、入三声相配说。又将祭泰夬废四韵独立,但看阴声是不正确的。著《转语二十章序》,摄取扬雄《方言》中“转语”意,发展成探索词源的转语说。按发音部位分声母为5类,又按发音方法分每类为4位,两者一纵一横,“凡同位为正转,位同为变转”,贯彻历史比较原则,声义互求,成绩卓然,对汉语词源研究贡献极大。著有《声韵考》、《声类表》、《孟子字义疏证》、《毛郑诗考证》、《方言疏证》等。

戴震1723—1777Daizhen

清初思想家、学者。字慎修,又字东原。安徽休宁人。年轻时曾随父行商,后以教书为生。四十岁中举,后六次会试不第。乾隆年间特召任《四库全书》篡修官。后赐为同进士出身,授翰林院庶吉士。戴震博闻强记,对天文、数学、历史、水利、地理等均有精湛研究。精通古音,立韵类正转旁转之例,创古音九类二十五部之说及阴、阳、入对转的理论。对经学、语音等有重要贡献,尤擅名物训诂。哲学上,肯定世界为物质的“气”的变化过程,认为“气化流行,生生不息”就是“道”或“理”。把这动变化着的“阴阳五行”看成是“气”的内容,批驳理学家“理在事先”等观点;强调在具体考察中认识事物的规律,肯定只有人才具有认识和掌握自然规律的能力;主张性善,认为天理与情欲是统一的,用“理存于欲”的命题反对理学家的“去人欲,存天理”的说教,指斥理学家天以理杀人。戴震作为一个颇有成就的考据学家,有如此深刻、丰富和独到的哲学思想在清代十分突出,因而近代以来引起人们的注目。

戴震1723—1777Daizhen

中国清代哲学家、教育家、心理学思想家。字东原。一生主要从事讲学、著书和编纂活动,是清代讲究考据的皖派开创人物。他博学多能, 对于心理学的一些问题, 也有精辟的见解,

在形神关系问题上,戴震主张形神一元论,认为人的心理是在人的形体的基础上产生的。在心物关系问题上,认为人的任何心理现象都是对于事物的反映。在心理活动的范畴问题上,提出了欲、情、知的三分法。欲是其他心理活动的基础, 情感和认识都是在此基础上逐步产生的;情是人的喜怒哀乐等情感,人的情感会对人的认识产生影响;他所说的知,是指人们辨别是非善丑的能力,它主要表现在感知与思维两个方面。在对待情欲的态度问题上, 他认为老庄、佛教追求空无寂灭,程朱理学提倡“存天理,去人欲”都是虚伪的,所以,不能戕害人的正当合理的欲望,而要“以无私通天下之情, 遂天下之欲” (《孟子字义疏证》)。

戴震的著作很多,死后不久由孔继涵编刻《戴氏遗书》, 收入《微波榭丛书》。其中有《孟子字义疏证》、《原善》等,凡十五种近六十卷。洪榜《戴东原行状》言戴震还著有《气穴记》、《脏腑象经论》,此二书原稿已散失。他现存的著作由上海古籍出版社校点编为《戴震集》出版,其中以《孟子字义疏证》中的心理学思想最为丰富。

戴震1723—1777Daizhen

字慎修,又字东原。安徽休宁隆阜(今属屯溪市)人。清初思想家。出身小商人家庭, 早年曾随父行商, 教过书。40岁中举, 但六次考进士落第。乾隆年间修《四库全书》,被推为纂修官,致力于校订天算地理古籍。后被乾隆赐为同进士出身,授翰林院庶吉士。知识渊博,长于训诂、音韵、考据,为清代的考据大师。著有《原善》、《孟子字义疏正》等,均被后人编入 《戴氏遗书》,并出版有 《戴震集》。

戴震反对程朱的人性 “二重”说, 提出 “血气心知”的人性 “一本”论。指出: “天下唯一本,无所外。有血气,则有心知;有心知,则学以进于神明,一本然也”。( 《疏正》上) 否定宋儒在道德修养论上的所谓“复初”说。认为人的德性如同人之形体由生之幼小而终于长大一样, 有一个始于蒙昧而终于圣智的培养发展过程。德性的培养,是由学而不断扩充、增益明辨理义之功能的过程,不是什么“复其初”。他强调“欲”是人性的基础,肯定人性是善的,欲也是善的,理存在于欲中。提出 “以情遂欲”, “以情洁情”的道德原则,即把个人利益和他人利益放在平等的地位上考虑, 使大家的性欲都得到合理的满足,这就是 “仁”,是最高的道德原则。认为宋明理学家的存理去欲的主张是剥夺人的合理性欲, 是 “以理杀人”。

戴震

清初思想家。提出“血气心知、性之实体”的人性论;以“归于必然,适完其自然”(道德上,必然即理,自然即欲)的道德论,反对理学禁欲主义;继承、改造儒家的忠恕之道为“以情絜情”的道德原则。参见“哲学”中的“戴震”。

戴震

清方志学界地理派主要代表。以纂修《四库全书》,授翰林院庶吉士。博闻强记,对天文、数学、历史、地理均有深刻研究;尤精名物训诂,卓然为一代考据大师。著述有50多种,多编入《戴东原文集》。主纂有乾隆《汾州府志》和《汾阳县志》、《直隶河渠书》、《水地记》等,并审定乾隆《应州续志》、《寿阳志》等,撰有《与段若膺论修志》、《答曹给事中》等论修志文章。认为“志以考地理,但悉心于地理沿革”即可,并以此主旨与章学诚辩论修志问题。主张将古地理的研究方法应用于修志,以水系辨山脉,以山川形势考察郡县建置和地理沿革,强调修志应重考据。参见“哲学”中的“戴震”。

戴震

见“哲学”中的“戴震”。

戴震1723—1777

清思想家。字慎修,又字东原。安徽休宁人。屡试不第,以塾师为生,后被召为《四库全书》纂修。博闻强记,对天文、数学、历史、水利、地理均有研究。哲学上肯定“气化流行、生生不息”的世界本体论,认为气的内容为“阴阳五行”,亦即“道”的实体。形而上之道为“未成形质”之气,形而下之器为“已成形质”之物。“理”为事物之条理,人可以通过对事物“剖析至微”而得理。主张性善之说,认为“天理”与“人欲”共为一体,理存于欲中;批驳宋儒“存天理,灭人欲”之论为“以理杀人”。对经学、语言学、音韵学均有贡献,为清乾嘉学派中皖派的主要代表人物。著作为后人编为《戴氏遗书》、《戴震集》。主要哲学著作为《孟子字义疏证》。参见“伦理学”、教育”、“语言文字”、“方志学”中的“戴震”。

戴震1724—1777

中国清代教育家。对宋明理学的教育思想进行批判,提出“后儒以理杀人”、不啻于“酷吏以法杀人”。在教育上否定人性有先天的善恶,强调学则明,不学则愚,反对死记硬背,食而不化。提出“去私”、“解蔽”、“自化”、“自得”的学习方法。强调为学要独立思考和实事求是。参见“哲学”中的“戴震”。

戴震1723—1777

字慎修,一字东原。安徽休宁人。清代皖派经学的开创者,又是乾嘉时哲学家、小学家、地理学家和算学家,一生著述甚富且精。与小学有关的著作有《声韵考》、《声类表》、《方言疏证》、《考工记图》、《孟子字义疏证》等,分占韵为9类25部,首创阴阳入对转理论,又作《转语》28章,已佚,在音韵训诂方面多有建树。参见“哲学”中的“戴震”。

东原文集/戴东原集/戴东原集

戴震1724~1777

字东原、慎修,号杲溪。清乾隆五年(1740)随父至江西南丰贩布谋生。曾在福建邵武县设馆讲学。七年,回乡拜江永为师,潜心学问。对制度、名物、数学、天文、地理等均悉心钻研,尤精音韵、训诂。治学由“声音、文字以求训诂,由训诂以寻义理,实事求是,不偏主一家,亦不过骋其辩。十六年,补县学诸生。二十年,乡里豪族侵占其祖坟地,并欲加罪,遂避祸入京,寄居歙县会馆。与纪昀、王鸣盛、钱大昕、王昶、朱筠等名士交往,声重京师,名公卿争相与交。二十七年,乡试中举。三十四年、三十六年,先后应汾州知府孙和相、汾阳和县李文起聘,修成《汾州府志》、《汾阳县志》。三十八年,四库开馆,特召为纂修官。曾先后6次参加会试,均未及第。四十年,赴殿试,赐同进士出身,授翰林院庶吉士。入四库馆5年,馆臣凡有奇文疑义均前往咨访,请为考订始末源流。以积劳致疾病逝,归葬休宁县商山。其博闻强记,对天文、数学、历史、地理均深有造诣,尤精音韵。所创古音9类25部之说,及阴阳入对转的理论,对经学、语言学贡献尤大。由其辑佚整理的古代算经10种,系统总结前人成就。所校《水经注》,纠正长期以来经、注混淆的错误,对地理学为功尤巨。在哲学上肯定世界是“气”的变化过程,而“气化流行,生生不息”,就是“道”或“理”。强调从具体考察事物中认识事物规律(理)的必要,并用“理存于欲”的命题,反击理学家所谓“去人欲,存天理”的说教,认为“后儒以理杀人”,为一代思想大师。著有《原善》、《原象》、《孟子字义疏证》、《声韵考》、《声类表》、《方言疏证》、《水地记》、《勾股割圜记》等50余种。后人编有《戴氏遗书》、《戴震集》。

戴震1723—1777

字东原。休宁人。清代思想家、学者、古文字学家。乾隆二十七年(1762)举人,乾隆三十八年(1773)奉诏任《四库全书》纂修官。同年,特命与会试录取者同赴廷殿试,赐进士出身,改翰林院庶吉士。少时曾从婺源江永问学。博学强记,通晓天文、历算、史地、训诂、音韵、考据等。治学精邃缜密,曾从分析《广韵》系统入手,区别韵类异同,创古音九类二十五部说,以及阴、阳、入对转的理论,对经学、语言学作出了卓越的贡献。在古文献研究上,他也形成了自己的一整套治学方法,探究义理,多从训诂入手,通过对字、词、义的阐发发现问题,被称为一代训诂、考据大师。在哲学上提出世界是“气”的变化过程,“气”在不停地运动,万物因之生生不息。强调从考察具体事物去认识事物的根本规律,反对理学家“理在事先”的命题;针对理学家“存天理,灭人欲”的说教,提出“理在欲中”的见解,反对“以理杀人”。一生著述宏富,著有《屈原赋注》、《孟子字义疏证》、《声韵考》、《原善》等,校勘《大戴礼记》、《水经注》等。后人编有《戴氏遗书》十六种、五十九卷,收入《微波榭丛书》。

戴震1724——1777

清代思想家、考据学家。字慎修、东源、杲溪,安徽休宁人。乾隆时修《四库全书》,被召为纂修宫。后赐同进士出身,援翰林院庶吉士。博闻强记,对天文、地理、历算、音韵、训诂等均有深入研究,精通古音,玄韵类正转旁转三例,创古音九类二十五部之说及阴阳入对转的理论。尤擅名物训诂,为乾嘉之际“皖派”考据学大师。在哲学上,关于宇宙观,主张气本原论,肯定宇宙的本原是物质性的气。同时,物质性的气就是阴阳、五行、就是道。他说:“一阴一阳谓之道”,“阴阳、五行,道之实体也,”“道,指其实体实事之名。”阴阳、五行、道都是气的内容,由此构成宇宙间的万事万物。关于理气关系,他的对程朱理学“理化气上”的观点,认为理是事物的条理,即事物的规律。他指出“就事物言,非事物之外别有理义也。‘有物必有则’以其则正其物,如是而已矣,”说明理在事物之中,而不在事物之外或之先。他对“形而上”的“道”或“理”的解释是,所谓“形而上”的“道”,即“未形物质”之前的“气”;“形而下”的“器”,即“已成物质”以后的物,所以形上形下都是物质性的“气”。关于事物运动发展观,他认为“天地之气化流行不已,生生不息,”“生生者,化之原; 生生而条理者,化之流”。物质世界是不断运动变化的。关于认识论,他认为“人之血气心知,本乎阴阳五行”,“有血气则有心知,有心知则学以进于神明。”人的感能器官能接触外界事物,心能发现事物之理。他强调在对具体事物的考察中去认识事物之理 (即规律),“事物之理,必就事物剖析至微而后理得。”关于人性论,他认为“有欲、有情、有知”是人的本性。欲和私不同,私是“欲之失”,不能“因私而咎欲”。他肯定了人的情欲的合理性,进一步阐述了“情欲”与“天理”的关系,“理也者,情之不爽失也; 未有情不得而理得者也,”“今以情之不爽失为理,是理者存乎欲者也。”他以“理存于欲的命题反对理学“去人欲、存天理”的说教,指出宋明儒者“其所谓儒者,同于酷吏所谓法。酷吏以法杀人,后儒以理杂人”,揭露“存理灭欲”的禁欲主义是统治者“以理杀人”的工具。著作有《原善》、《原象》、《孟子字义疏证》等,后人编有《戴氏遗书》、《戴震集》。

戴震1723—1777

清思想家,学者。字慎修,又字东原。安徽休宁人。曾从江永学。对天文、数学、历史、水利、地理均有精湛研究。对语育、文字、音韵,训诂有重要贡献。哲学上,批驳理学家“理在事先” 的观点,坚持“气化即道” 的唯物论。指出 “气化流行,生生不息”就是“道”或“理”。强调重“心知”,察“分理”。用 “理存于欲” 的命题抨击道学“以理杀人”。著作有《原善》、《原象》、《孟子字义疏证》、《声韵考》、《声类表》、《方言疏证》等。后人编有《戴氏遗书》、《戴震集》。

戴震1723~1777Dai Zhen

scholar and proser of the Qing Dynasty,also called Dongyuan.Works: A Collection of Dai Dongyuan,etc.

戴震1723—1777

清杰出哲学家、音韵训诂学家。字慎修,一号东原。安徽休宁人。家贫,尝从事负贩或课蒙童自给。早期受业于江永。乾隆二十七年(公元1762年)中举,后与钱大昕、纪昀、朱筠等交游,声望日著。三十八年纪昀等荐举,被任为《四库全书》馆纂修,特命与会试中式者同赴殿试,赐同进士出身,改翰林院庶吉士。在馆五年,积劳致疾而卒。对天文、数学、历史、地理均有深刻研究,尤精名物训诂,从训诂探讨古书义理。又精通古音,从分析《广韵》入手。区别等呼洪细与韵类异同,创古韵九类二十五部及阴、阳、入对转之说。对经学、语言学有重要贡献,卓然为一代考据大师。哲学上,反对宋明理学,肯定“道”是物质实体。著有《原善》三卷、《孟子字义疏证》三卷、《水经注》四十卷及《声韵考》、《声类表》、《方言疏证》等二十余种。清孔广森编有《戴氏遗书》。

戴震1724—1777

清朝思想家、学者。字慎修,又字东原。安微休宁人。乾隆举人,屡次会试不第。乾隆三十八年(1773),由纪昀等举荐,任四库全书馆纂修。四十年(1775),会试再次落第,特准参加殿试,赐同进士出身,改庶吉士。学问渊博,识断精审,为汉学皖派大师,段玉裁、王念孙等皆为其弟子。在哲学上,认为“气”是宇宙万物的本源,属第一性; “理”只是“气”的运动变化的法则,属第二性。并指出“以理杀人”比“以法杀人”更残酷、更阴险毒辣。在音韵、文字、天算方面,均有独特建树,对古韵分部和声类分析有独到之见,并把古代天文理论和古籍资料结合起来,解决了古天算中的许多疑点。此外,对名物、制度、经籍、古地理方面,均有深入研究。著有《毛郑诗考》、 《考工记图》、《孟子字义疏证》、《勾股割圜记》、《原善》所著多编入《戴东原集》。(参考图623)

戴震1724—1777

清代思想家。字慎修,又字东原。安徽休宁人。以塾师为生。乾隆年间修《四库全书》,特召为纂修官,后赐同进士出身,授翰林院庶吉士。心理学思想主要有: (1) 明确提出“有血气则有心知”的形神关系的一本论。即血气是心理活动的物质基础,心理是血气活动的必然结果。在心物观方面,提出“事至心应,物至迎受”的命题,即口、耳、目、心必须主动与外物相接才能产生心理活动。(2) 在知虑心理思想方面提出符节说、光照观和君臣说三个基本观点。(3) 在情欲心理思想方面提出絜情说、同欲说和节欲说。(4) 在才智心理思想方面提出才质说、才性说、才美说和才养说以及智条理说和智不蔽说。(5) 在性习心理思想方面,提出人贵论、差异观和发展观,并且重视习在人性发展过程中的作用。主要著作有《孟子字义疏证》、《原善》、《绪言》、《孟子私淑录》。

戴震

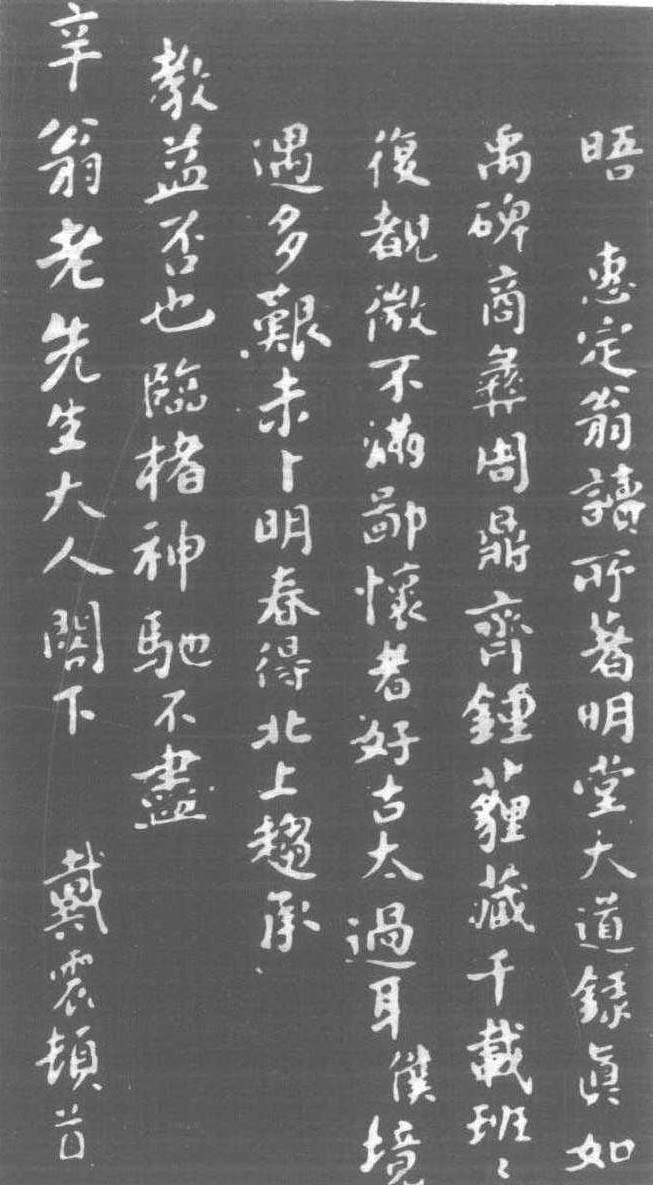

戴震·尺牘

(清·雍正元年——乾隆四十二年1723~1777)安徽休寧人。字慎修,號東原。問學於婺源江永。乾隆三十七 年(1770) 舉人,充《四庫全書》纂修官,授翰林院庶吉士。在館五年,疾卒。震少嗜讀書,博聞强記,天文、地理、歷史、數學,無不研究。尤精古音,由訓詁以尋義理,深專《說文》。其論經學之法,參以考證,洞徹古代聖賢之道,與宋、明學者所論原義殊异,與“程、朱”學者相頡頏,誠“皖派”之祖也,卓然為一代考據大師。自此,段玉裁、王念孫諸家輩出。震亦工書,特善行、草,書屬“帖學派”。有《水經注》《考工記圖》、《古曆考》、《屈原賦注》、《原象》、《聲韵考》、《文集》等著述。

- 格罗科三角是什么意思

- 格罗科征是什么意思

- 格罗科-皮初征是什么意思

- 格罗莫讷国家公园是什么意思

- 格罗霍夫之战是什么意思

- 格罗顿是什么意思

- 格罗马吐哈文化是什么意思

- 格羚是什么意思

- 格羝是什么意思

- 格老是什么意思

- 格老修斯是什么意思

- 格老子是什么意思

- 格老秀斯是什么意思

- 格老秀斯学派是什么意思

- 格老秀斯学院是什么意思

- 格老秀斯的自然权利论是什么意思

- 格者不舍是什么意思

- 格耸耸是什么意思

- 格肘是什么意思

- 格肢是什么意思

- 格肢头子是什么意思

- 格育萨木是什么意思

- 格育雅古是什么意思

- 格能是什么意思

- 格脉是什么意思

- 格腊塞现象是什么意思

- 格致是什么意思

- 格致丛书是什么意思

- 格致之学是什么意思

- 格致书院是什么意思

- 格致余论是什么意思

- 格致叢書是什么意思

- 格致启蒙是什么意思

- 格致坪遗址是什么意思

- 格致总学启蒙是什么意思

- 格致新机是什么意思

- 格致書院是什么意思

- 格致汇编是什么意思

- 格致测算专修科是什么意思

- 格致质学启蒙是什么意思

- 格致镜原是什么意思

- 格致镜源是什么意思

- 格舌是什么意思

- 格舌佬是什么意思

- 格舌头是什么意思

- 格色是什么意思

- 格色克是什么意思

- 格节是什么意思

- 格苏尔是什么意思

- 格苏尼征是什么意思

- 格苏尼现象是什么意思

- 格苗头是什么意思

- 格范是什么意思

- 格莫鄂是什么意思

- 格莱内尔格是什么意思

- 格莱斯贝是什么意思

- 格莱斯顿是什么意思

- 格莱珉银行是什么意思

- 格莱美是什么意思

- 格莱辛定律是什么意思