或Huò

现行罕见姓氏。今山西之太原有分布。《姓氏词典》引 《中国姓氏汇编》亦收载; 《中国姓氏大全》引 《中国姓氏集》亦收,其注云: “为或柯氏所改。”不知其所本。

或

1.yù 見“或圍”。

2.huò ❶不定代詞。有人,有的。枚乘《七發》:“汨乘流而下降兮,或不知其所止。”《文選》揚雄《羽獵賦》:“或稱羲農。”張衡《思玄賦》:“或輦賄而違車兮,孕行產而爲對。”

❷有。張衡《東京賦》:“于時蒸民,罔敢或貳。”

❸通“惑”,迷惑,糊涂。揚雄《羽獵賦》:“豈或帝王之彌文哉?”

或huò

❶不定人称代词。指人,有的人; 指物,有的。《小雅·无羊》二章:“或寝或讹,尔牧来思。”毛《传》:“讹,动也。”郑《笺》:“言此者,美其无所敬畏也。”或,指羊。《小雅·裳裳者华》三章:“裳裳者华,或黄或白。”郑《笺》:“华或有黄者,或有白者。”或,指花。《大雅·行苇》二章:“醓醢以荐,或燔或炙。”郑《笺》:“燔用肉,炙用肝。”朱熹《集传》:“燔,烧肉也。”或,指人。

❷有。《召南·殷其雷》一章: “何斯违斯,莫敢或遑。”毛《传》:“何,此君子也。斯,此;违,去; 遑,暇也。”王引之《经传释词》:“《小尔雅》: ‘或,有也。’莫敢或遑,莫敢有遑也。”王先谦《集疏》:“言何斯人而离斯地乎?以奉君命,故莫敢有暇耳。”《豳风·鸱鸮》二章: “今女下民,或敢侮予。”郑《笺》: “或之言有也。” 《小雅·正月》八章:“心之忧矣,如或结之。”郑《笺》:“心忧如有结之者。”

❸又。《小雅·宾之初筵》五章: “既立之监,或佐之史。”郑《笺》:“立监使视之,又助以史。”王引之《经传释词》:“或,犹又也。”佐,辅助。

❹句中语助,无实义。《小雅·天保》六章:“如松柏之茂,无不尔或承。”王引之《经传释词》:“无不尔或承,言无不尔承也。或,语助耳。”郑《笺》:“ ‘或’之言 ‘有’ 也。如松柏之枝,常茂盛青青,相承无衰落也。”王引之《经义述闻》:“《笺》曰‘或’之言‘有’也,亦谓语助之有,无意义也。”

或

读音·ü(ˋ),为ü韵目,属u—ü韵部。乙六切,入,屋韵。

❷邦;邦国;封国。《说文》:“或,邦也。”

或

读音h·uo(ˋ),为uo韵目,属e—o—uo韵部。胡国切,入,德韵。

❶或者。

❷也许。

❸有;有人。《诗·小雅》:“或燕燕居息,或尽瘁事国。”

或

〔huo〕

或许 〔huo xu〕 nqeat: ~是他做的。nqeat nis wud chudnangd.

或者 〔huo zhe〕bit nis: 是你去~他去都可以。nis mouxmongl bit nis wud monglsat chud daot.

〗。

〗。 〗。

〗。

或huo

❶有的人。司马迁《报任安书》:“人固有一死,~重于泰山,~轻于鸿毛。”(固:本来。于:比。)《史记·陈涉世家》:“楚人怜之。~以为死,~以为亡。”(怜:爱。亡:逃亡。)

❷有的东西。《史记·陈丞相世家》:“奇计~颇秘,世莫能闻也。”(世莫能闻:世上没有人能知道。莫,没有人。)

❸有的时候。李白《梦游天姥吟留别》:“越人语天姥,云霞明灭~可睹。”(语:谈论。天姥:山名。明灭:时明时暗。)

或;或者huò huòzhě

【同】 都是连词兼副词。作连词时,都可表示选择,有时单用,可以几个连用,也可以构成“无论(不管)……或(或者)……,也(都)……”格式,表示包括所有的情况;也可以表示几种交替的情况,一般由几个“或(或者)”连接几个动词短语,表示“有的……有的……”的意思;还可以表示等同,一般用于定义或叙述概念的语句。作副词时,都是也许、或许的意思。两个词有时可以换用,例如:“不管去或(或者)不去,你都要表个态”,“这个方案,对数学或(或者)能有所帮助”。

【异】 在一些固定格式中,只能用“或”,不能用“或者”;例如:“或上或下”、“或多或少”;多用于书面语。此外,“或”作副词时,还有稍微的意思,例如:“不可或缺”;“或者”没有这种意思。另外,“或”还可作代词,意思是某人、有的人,例如:“人固有一死,或重于泰山,或轻于鸿毛”;“或者”不能作代词。[例]~学英语,~学日语,你总得学一门外语。|他的这一番话,~能对你有所帮助。“或者”兼用于书面语和口语。[例]指挥的正确~错误是决定战斗胜负的关键。|你现在开始用功,~还能考上一所好大学。

或huò

❶或许

△ 问题~可解决。

❷或者

❷△~多~少。

或huò

或

❶或者,表示选择关系:~多~少。

❷也许,表示不很肯定的口气:~许︱~然︱容~︱设~︱倘~。

❸某人;有人:~曰。

❹稍微:不可~缓。

或huò

❶ 可能,也许:艾滋病将来或可治愈。

❷ 或者:或迟或早│或多或少。

❸ 有的人:或百步而后止,或五十步而后止。

或

(10次) 有的。可指人或事物。~忠信而死节兮~訑谩而不疑《章·日》 ~黕点而汙之《辩·八》 ~偷合而苟进兮 ~隐居而深藏 ~推迻而苟容兮 ~直言之谔谔《惜》 ~推而还 ~趋西东《服》~腾~倚《士》

或huò

代词,泛指人或事物,相当于“有人”、“有的”。《诗经·小雅·北山》:“或燕燕居息,或尽瘁事国,或息偃在床,或不已于行。”《惜往日》:“或忠信而死节兮。”

或huo

或然 或许 或者 即或 间或 偶或 倘或 抑或 或然率或然性 不可或缺

或huo

❶〈副〉也许;或许(用于书面语,下同):若能抓紧时间,~可提前完成。

❷〈连〉用于并列结构。1.表示选择关系:有问题找老师~同学请教|你~去~不去,总得说句话。2.同“无论(不论、不管)”呼应,表示包括所有的情况:无论你唱歌~跳舞,反正要表演一个节目。3.表示几种情况交替或并存:星期天他~洗衣,~煮饭,忙个不停|同学们~回老家,~旅游,都离开了学校。4.表示等同:小李~李明是同一个人。

或huò

❶也许;或许:士隐听了,不便再问,因笑道,“玄机不可预泄,但适云蠢物不知为何,~可一见否?”(一·12)宝玉二字并无出处,不过是在联上~有之。(六二·1465)

❷表示选择或列举关系;或者:历来野史,~讪谤君相,~贬人妻女,奸淫凶恶,不可胜数。(一·7)原来这枝梅花只有二尺来高,傍有一横枝纵横而出,约有五六尺长,其间小枝分歧,~如蟠螭,~如僵蚓,~孤削如笔,~密聚如林。(五十·1162)

❸有的人:据我看这脉息应当有这些症候才对,~以这个脉为喜脉,则小弟不敢从其教也。(十三·229)(宝玉)却每每甘心为诸丫鬟充役,竟也得十分闲消日月,~如宝钗辈有时见机导劝,反生起气来。(三六·814)

或

有也。《詩經·小雅·天保》: “如松柏之茂,無不爾或承。” 鄭玄箋: “或之言有也。” 《周禮·冬官·梓人》: “毋或若女不寧侯,不屬于王所,故抗而射女。” 鄭玄注: “或,有也。”《禮記·祭義》: “於是諭其志意,以其慌惚以與神明交,庶或饗之,孝子之志也。” 鄭玄注: “或,猶有也。” 《論語·爲政》: “或謂孔子曰。” 鄭玄注: “或之言有,人不顯其名而略稱爲或。” (《玉函山房輯佚書》)《論語·爲政》: “或謂孔子曰。” 鄭玄注: “或之言有也,人不顯其名而略稱爲或。” (《通德堂經解》) 《論語·爲政》: “其或繼周者。”鄭玄注: “或之言有也。” (《通德堂經解》)《論語·爲政》: “或謂孔子。” 鄭玄注:“或之言有也。” (《鄭氏佚書》)

或

或huò

〖代词〗

一、表示分指。可译为“有的”、“有时”等(86)。《报任安书》:人固有一死,死或重于泰山,或轻于鸿毛。——人本来就有一死,有的死得比泰山还重,有的死得比鸿毛还轻。《五柳先生传》:亲旧知其如此,或置酒而招之。——亲友知道他如此,有时就备酒邀请他。《梓人传》:或执斧斤。——有的手拿斧头。

或huò

〖副词〗

表示推测、估计。可译为“或许”、“恐怕”、“可能”等(24)。《杜蒉扬觯》:蒉,曩者尔心或开予,是以不与尔言。——杜蒉,刚才你心里想的或许可以开导我,所以没有跟你说话。 《钴潭西小丘记》:虽古好事之士,或未能至焉。——即使古时爱好山水的人,恐怕也不能做到吧。《贺进士王参元失火书》:而脂膏瀡之具,或以不给。 ——饮食方面的必需品,也可能因此而供不上。

或huò

〖连词〗

一、连接分句,表示假设。可译为“如果”(2)。《公子重耳对秦客》:或敢有他志,以辱君义! ——如果敢有别的念头,那就辜负了您国君对我的情义! 《朋党论》:及其见利而争先,或利尽而交疏。——等到他们见到好处就抢在前头,如果没有好处就互相疏远。

二、连接分句,表示选择关系。可译为“或者”(13)。《归去来辞》:怀良辰以孤往,或植杖而耘耔。——希望有个好天气以便独自出游,或者放下拐杖去除草、培苗。《种树郭橐驼传》:视驼所种树,或迁徙,无不活。——看驼栽种的树,或者移植的树,没有一棵不成活。《信陵君救赵论》:使赵无平原,或平原而非信陵之姻戚,虽赵亡,信陵亦必不救。——假使赵国没有平原君,或者有平原君却不是信陵君的亲戚,即使赵国灭亡了,信陵君也必定不去救援。

或huò

〖动词〗

有(1)。《贾谊治安策一》:今或亲弟谋为东帝。——现在有天子的亲弟弟阴谋在东方称帝。

或huò

❶ 代词。与“莫”相对。可译为“有人”“有的”“有些”。《论语·为政》:“~谓孔子曰:‘子奚不为政?’”司马迁《报任安书》:“人固有一死,~重于泰山,~轻于鸿毛。”

❷ 副词。表示偶尔。可译为“有时”“间或”。韩愈《马说》:“马之千里者,一食~尽粟一石。”范仲淹《岳阳楼记》:“而~长烟一空,皓月千里。”

❸ 副词。表示推测或不肯定。可译为“或许”“也许”。李白《梦游天姥吟留别》:“越人语天姥,云霞明灭~可睹。”王安石《答司马谏议书》:“故今具道所以,冀君实~见恕也。”

❹ 连词。表示关联或选择。可译为“又”“或者”。《诗经·小雅·宾之初筵》:“既立之监,~佐之史。”(监、史:均指贵族宴饮时的辅佐人员。)归有光《项脊轩志》:“(吾妻)从余问古事,~凭几学书。”

❺ 连词。表示假设。可译为“如果”“假如”。李白《蜀道难》:“所守~非亲,化为狼与豺。”

❻ 语气词。用在否定句中,加强否定语气。《孟子·滕文公上》:“虽使五尺之童适市,莫之~欺。”贾谊《论积贮疏》:“残贼公行,莫之~止。”

❼ 同“惑”。迷惑。《孟子·告子上》:“无~乎王之不智也。”

或gē

91E1

古地名(见《字汇补》)。

或*

BBF2

㈠huò❶也许,可能:如你能来,问题~可解决。

❷表示选择或不定的连词:写信~发电报都可以/~你去~他去,去一个人就行/~多~少总要买些东西。

❸〈文〉代词,泛指人或事物,相当于“有的人”、“有的”:人固有一死,~重于泰山,~轻于鸿毛。

㈡yù〈文〉邦国(见《说文解字》)。

指代人

之

指代人或物:的(老~;新~)

表示有此属性的或做此动作的人或物:者(耕~;逝~)

指不知的人:谁(谁人;谁当;谁何) 孰(孰何) 某(王~) 或(~存~亡) 若个 若而 什么人 何许人(~也)

泛指某人或某些人:张三李四 李四张三

未指明或特别提到的人:某某

要求在两个或两个以上的人中确指某一个人:哪位

指任何人:谁(~都知道) 你(~一言)

泛指任何人或一般人:张王李赵

指那人或对方:彼人

指示比较近的事物或人:这个

意中所指的人:伊人

指较远的人:那(那个)

敬称所指的若干人:诸位 诸君 列位 各位 众位 二三子 二三君子

指上文说过的人或事物:该

其余的人:余子(目无~) 余人

另外的人:外人 别人 他人

连接1

连(连结;连络;连缀;连属;连缉;连同;连串;连缉;纚连;结连;缀连) 接(接合;接联;承接;联接;接连;交接;衽接;赴接) 联(联接;联结;联属;纚联) 结(联结;维结;链结) 维 缀(联缀) 编 续(胶~) 系 簪 钩带 错紾

连接的词:和 与(与其) 同 及(以及) 连(连同) 跟 暨 而(而且;因而;然而;既而) 或(或者) 如(如其;如果) 并(并且)虽(虽然) 既(既然) 即(即使)但(但是;不~) 因(因此;因为;因而) 要是 只要 尽管 不管 不论 于是 除非 所以 况乎

表示连贯关系:然则 然即

承接上面的意思,引出下面的话:承上接下

接连上文并引出下文:承上启下 承上起下

用铰链连接:铰接

用车钩把两节车厢连接起来:挂钩

接在一起:拼接 拼拢

连接合在一起:接合

将事物连贯在一起:串(串连)

把同类的事物连在一起:连类(~而及)

用绳子、线等绕住或套住,使分开的东西连在一起:襻(鞋~)

接在原有的事物的后面:续(~集)

编排连接:铨贯

并排连接:骈接

依次连接:鱼贯 鳞接

摊平后联结:铺著

错误地连接:串(电话~线)

(使连接在一起:连接)

另见:粘贴 缝纫

假设

假(假之;假令;假如;假若;假使;假而;假是;假定) 令(向令;设令;借令;浸令;借令;弟令;诚令) 苟(苟或) 即 自 诚 讵 向使 把似 借使 遮么遮莫 浸使 浸假 乡使 譬使 向使 借若

表示假设:设(设或) 向 如(如果;如若;如其;如使;如或;如令;如是;有如;设如) 或(或者;或若) 要(要是) 使(当使;如使;倘使;设使;乡使;借使) 倘(倘若;倘如;倘或;倘使;倘然) 傥(傥若;傥使;傥或;傥然) 若(若非;若如;若其;若是;若果;若令;若使;若或;若还;若苟;若为;若然;或若;当若;有若;设若;假若) 借 脱(脱若;脱或;脱使) 适 而 抑(抑或) 借 可中 都然

表示可能性极小的假设:万一

(姑且认定:假设)

另见:虚构

程度不深

浅(浅浅;浅薄;~显;~鲜;~淡;浅短;浅微;~露;浮~;肤~) 浮 薄(薄薄;~少;~弱;~情;~寒;寡~;简~;清~;凉~;单~;绵~;浇~;稀~;疏~;淡~) 微(微微;~薄;~弱;丝微;些微;轻微;细~;几微;低微;毚微) 俴(俴薄) 小(~可;~试;~学;~结;微~) 略(略略;略微;略为;~知一二) 少(~待) 大(~致;不~) 些(些些;些微)须 裁 淡(淡淡;色~) 嫩(~寒) 粗(粗浅;~具规模) 轻(轻微;~鲜;~约;~伤) 差(~可告慰) 或(不可~缓) 聊(~胜于无) 颇 小可(非同~) 鸿毛 不够 弥弥 有点 多少(~吃点) 几分(~姿色) 不大(进步~) 不甚(~了解) 泛泛(~而谈) 杯水

表示程度不深:稍(稍稍;稍微;稍为;稍许)

表示轻微:些(些小;些微)

细小轻微:星(星点:一星;半星)

细微的,不值得一提的:小小不言 小小不然

推测

度(亿度;拟度) 算 臆 料 猜(猜想;猜测) 推想 揣想 忖测忖度 揣测 揣摸 捉摸 著摸 着摸 逆断 侧想 悬思 悬测

表示推测:抑 敢(敢则;敢情;敢莫) 或(或许;或者) 怕(怕敢;怕是;怕莫;只怕;生怕;恐怕) 别(别是) 殆(殆其;殆乎) 其(其或;其诸) 厥 莫(莫非;莫是;莫不是) 盖 殆 不成 还是 横是 大概 亡其 也许 遮几 得无 将无 无乃 意者 生恐 唯恐 必是 谅必 想必

表示推测的语气:耶 邪 吧 吗

推测起来:算来

按照情理来推测、确定:推情准理

用自己的想法去推测别人的想法:以己度人 以己方人

主观地推测:臆(臆测;臆度;臆揣;胸臆;凭臆) 腹测 亿计

凭外部现象推测内部底细:隔皮断货

凭空臆测:悬料

凭主观推断,认为事情大概是或应该是这样:想当然

窥探,推测:窥测

窥测时机:伺闲

判断推测:辨测

准确的推测:神算 神谋 神谟

(依据已知的测度未知的:推测)

另见:断定 判断 猜想 测量 估计 揣度 猜想

不肯定

表示不肯定:不定

不很肯定:未必 难说 不一定 未见得不见得

表示不很肯定:或(或许;或者;或则;或恐;或是;或诸;或乃;或且)容(容或;容许) 似(似乎) 许(兴许;也许) 可能 怕不 怕莫

不能肯定:保不严

还不能肯定:理或当然

难以肯定:难必

另见:估计 推测 不承认

表示选择

或(或者;或是;或则;或乃;或诸) 抑(抑或;抑是) 要(要就;要不;要不然) 即(非此~彼) 其(亡其) 将(亡将) 如 且 耶 还(还是) 讵 欤 唯复意者

表示比较选择:要么 要不 要末 要就要是 孰若 孰如 孰与 莫如 不若 莫若 与其

表示比较后选取的一面:憗 愿(情~) 愿 还是 乍可

表示只有这样选择:只好 只有 只得 只可 不得不

表示比较权衡后的选择:宁(宁愿;宁可;宁肯;无宁;勿宁;毋宁)

指代

一般指:或 某 有(~些;~的) 泛指

旁指:他 别(~人) 旁(~的;~证)另(~外) 异

有所指:射

暗指某人某事:影射 暗射 隐射

伪作此语影射他事:讹语影带

无所指:之 焉 厥 其 莫 无 靡 没有

泛指:漫指

表示近指:以 是 此(~若;~人) 斯(如~) 今(~次;~番) 底(~物) 所(~事) 伊 之 兹 然凭(~地) 这(~儿;~里;~么;~样) 作

这个:兹(~事;念~在~) 尔(~外) 者个 遮个

这种:此种 该种

指示或代替比较近的人或事物:这么些

表示远指:伊(~人;~年) 彼(由此及~) 那(~儿;~么;~样) 恁(~时;~大;~时节) 厥 夫

那个:彼(此起~伏) 尔(~日) 谁个 那一个 那东西 那事情

表示虚指:其(忘~所以)

另见:指出 指点 代替

并列

并(并排) 骈 齿(齿列;齿班;齿躐;齐齿;隶齿) 比(比并;次比) 齐(齐齿;齐列;齐班) 方 同列 平列 軿列

两种事物平列:两(势不~立)

表示并列关系:或(~者;~诸) 既 也且 又 以 亦 及 而 并 将(~信~疑) 与 和 暨

等同,并列:侪

同列,并列:班行

并列的样子:肆肆

(平行排列:并列)

〖或〗 粵 wok6〔惑〕普 huò

❶ 有的,有的人。蘇洵《六國論》:「〜曰:『六國互喪,率賂秦耶?』」❷ 或許。《六國論》:「當與秦相較,〜未易量。」

❸ 或者。歐陽修《朋黨論》:「及其見利而爭先,〜利盡而交疏。」

❹ 偶爾。韓愈《雜說(四)》:「一食〜盡粟一石。」

或

《墨辩》中的逻辑术语。❶指特称判断。《小取》:“或也者,不尽也。”表示并非所有,全部,无一例外。

❷指选言判断。如“时或有久,或无久。”(《经上》)即有所选择之意。

或huo

(一)代词。(A)作句或小句的主语,泛指某人某物,或指它前面词语所表示的人或物,相当于“有人”“有的”。如: ❶或告子旗,子旗不信。(《左传·昭公八年》“或”句:有人报告给子旗,子旗不相信。)

❷高坐道人不作汉语,或问此意。(《世说新语·言语》“或”句:高坐道人不说汉语,有人问这是什么原因。)

❸郡国四十九地震,或山崩水出。(《汉书·宣帝纪》“或”句:国中四十九个郡发生地震,有的郡山崩水涌。)(B)分别作两个小句的主语,相当于“有人…有人”“有的…有的…”“有时…有时…”。如:

❹人固有一死,或重于泰山,或轻于鸿毛。(《汉书·司马迁传》“或”句:人总有一死,有人死得比泰山还重,有人死得比鸿毛还轻。)

❺回视日观以西峰,或得日,或否。(《惜抱轩文集·登泰山记》“或”句:回视日观峰以西诸山峰,有的得阳光照射,有的没有阳光照射。)

❻处即刺杀虎,又入水击蛟,蛟或浮或没,行数十里,处与之俱。(《世说新语·自新》“或”句:周处当即把老虎刺死,又进到水里去杀蛟龙,蛟龙有时浮上来,有时沉下去,往前游了几十里,周处一直跟它在一起。) (二)副词。(A)用于谓语前,表示情况的不确定或不经常,相当于“大概”“或许”“有时”等。如:

❼得其门者或寡矣。(《论语·子张》“或”句:能找到门径的人大概已很少了。)

❽刃之与利,或如来说。(《梁书·范缜传》“或”句:刀刃与锋利的关系,或许象你所说。)

❾或取良人,悉为奴婢。(《后汉书·梁冀传》“或”句:有时抓去一些好人,全部做为奴婢。) (B)用于动词前,表示动作的重复,相当于“又”。如:

❿物有不可忘,或有不可不忘。(《史记·魏公子列传》“或”句:事情有不可忘记的,又有不可不忘记的。)(C)用于否定句的动词前,相当于“稍微”等。如: (11)残贼公行,莫之或止。(《贾谊集·论积贮疏》“或”句:残害民众之事公然进行,没有人稍微制止一下。)

或huò

Ⅰ (或许;也许) perhaps;maybe;probably: 代表团明晨 ~ 可到达。 The delegation may arrive tomorrow morning. Ⅱ (或者) or;either... or... : 这块地可以种高粱 ~ 玉米。 We can grow sorghum or maize on this plot. Ⅲ [书] (某人;有的人) someone;some people: ~ 曰 someone says;some say

◆或改初志 perhaps should change one's mind;

或... 或 either ... or ...;or;

或然 probable;

或许 perhaps;maybe;

或与非门电路 “AND”“OR”“NOT”circuit;

或者[则] perhaps;maybe;[书]or;either ... or ...

或huò

❷ 容

或·域huò·yù

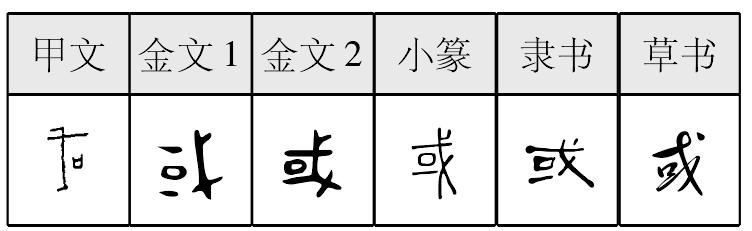

会意字,甲骨文右边为“口”,表示人口(或城邑);左边为“戈”,代表武器。《说文》:“或,邦也。”“有枪便是草头王。”先民的国家概念最初还没有领土。金文在“口”字四周加了四根杠杠,可能代表疆域。小篆正式出现了“國”。“國”取代了“或”,“或”便被借作选择性关联词。作意符生成了域、國(国),作声符生成的字有:

huò

惑(迷惑)

guó

國(简化为“国”)

帼(巾帼英雄)

掴(打耳光,另读guāi)

馘(《说文》:“馘,军战断耳也。”)

yù

域(邦国也,引申有“范围”的意思)

阈(阈值)

蜮(鬼蜮)

相关链接

“国”,客家方言读为guāi。祖国,客家话读为“zǐ guāi”。

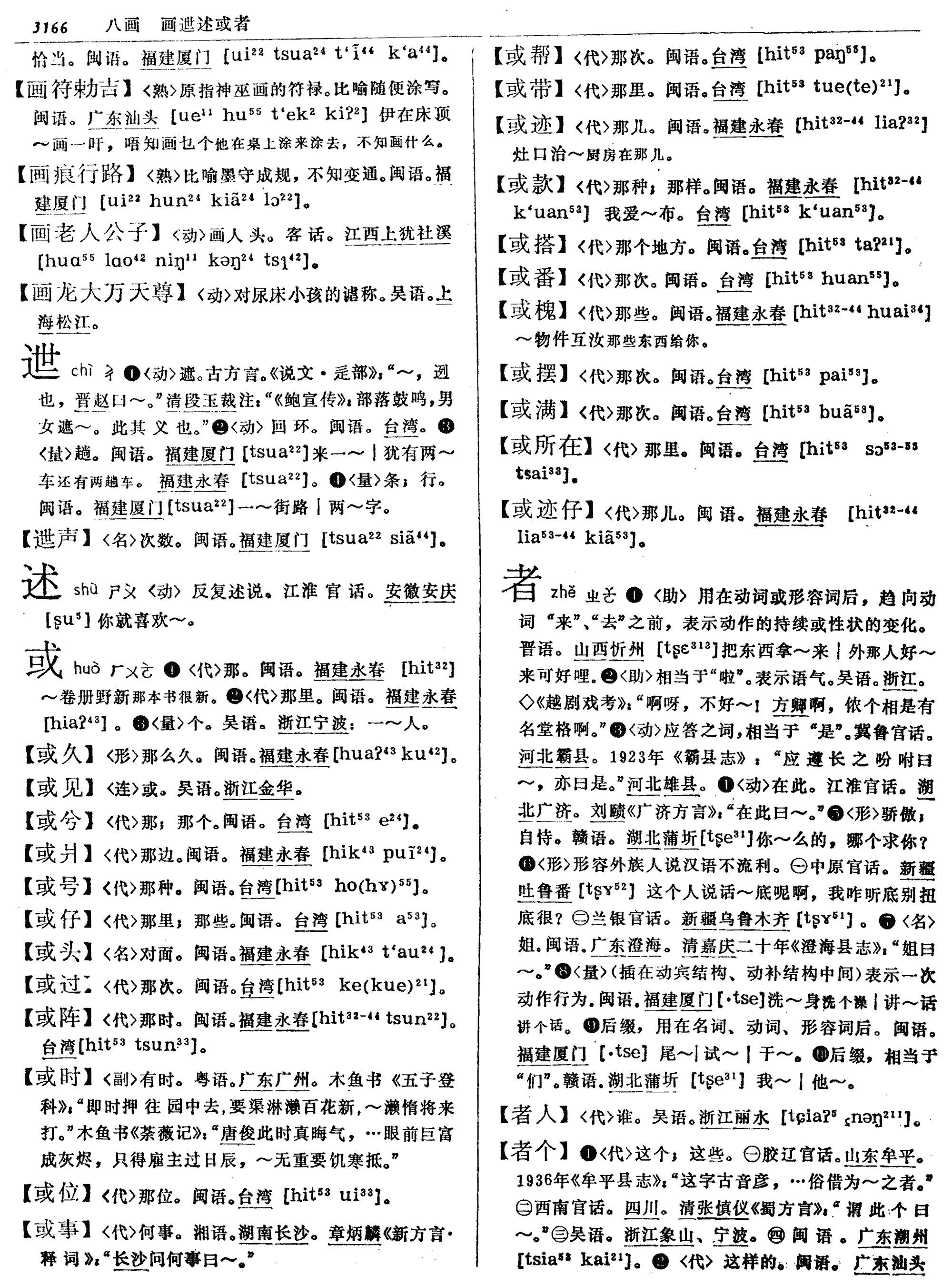

84.趣談“或”字

或,甲骨文或(.jpg) )“〇”周圍的橫豎四筆,原來是邊防戰士脚步的簡化,“○”則表示國家的疆土範圍,右側的戈爲古代的武器(干戈),這個“或”字生動地描繪出“邊防戰士荷戈巡視祖國邊疆”的畫面。或,無疑是“國”的本字。因聲借爲難以象形表達的不肯定字“這個或那個”的或。

)“〇”周圍的橫豎四筆,原來是邊防戰士脚步的簡化,“○”則表示國家的疆土範圍,右側的戈爲古代的武器(干戈),這個“或”字生動地描繪出“邊防戰士荷戈巡視祖國邊疆”的畫面。或,無疑是“國”的本字。因聲借爲難以象形表達的不肯定字“這個或那個”的或。

或.jpg) 甲骨文;

甲骨文;.jpg) 金文;

金文;.jpg) 篆huò

篆huò

[像士兵荷戈在國土周邊巡視。(《説文》:“或,邦也。從囗,從戈,以守一。一,地也。域,或又從士。”或,國本字,像人持“弋〈武器〉”在一定區域轉圈子(邊防),後來“弋”訛變爲“戈”,成爲“域”本字(國家的最基本要素就是擁有一定的疆土領域)。後借爲不肯定語,也許〈或許〉,又一個〈或者〉,通“惑”。)]

《詩經·小雅·賓之初筵》:“凡此飲酒,或醉或否。”(在此喝酒的老少爺,有的清醒有的醉如泥。)

[清] 曹雪芹《紅樓夢》(第二十八回):“倘或明兒寶姑娘來,什麼貝姑娘來,也得罪了,事情豈不大了。”

或huò

(8画)![]()

*或huò

8画 戈部

(1) 代词。泛指人或物,相当于“有人”“有的人”: ~曰(有人说)|~重于泰山,~轻于鸿毛。

(2) 副词。也许: ~许|这栋楼年底~可竣工。

(3) 连词。表示选择或列举: ~多~少|~快~慢。

(4) 〈书〉 助词。多用在否定句中加强否定语气: 不可~缺。

或( )

)

保卣,殷周金文集成5415,西周早期

王令保及殷東或(國)五𥎦(侯)。

按:从口从戈,會意。口象城垣之形,四周增筆,表示城界。

明公簋,殷周金文集成4029,西周早期

公 (遣)三族伐東或(國)。

(遣)三族伐東或(國)。

班簋,殷周金文集成4341,西周中期

伐東或(國)㾓戎。

毛公鼎,殷周金文集成2841,西周晚期

唯是喪我或(國)。

秦公鎛,殷周金文集成268,春秋早期

商(賞)宅受或(國)。

包山楚簡·文書135,戰國

侌(陰)之正或(又) (執)

(執) (僕)之父

(僕)之父 。

。

郭店楚墓竹簡·太一生水6,戰國

是古(故)大(太)一 (藏)於水,行於時,

(藏)於水,行於時,  (周)而或(又)……

(周)而或(又)……

郭店楚墓竹簡·尊德義30,戰國

古(故)爲正(政)者,或侖(論)之,或羕之。

按: 口左側增一筆,成包圍狀。

郭店楚墓竹簡·語叢一43,戰國

樂, 或生或 (教)者也。

(教)者也。

郭店楚墓竹簡·語叢三43,戰國

或 (由)其可。

(由)其可。

按: 口左側增筆。

上海博物館藏戰國楚竹書一·孔子詩論20,戰國

其言又(有)所載而句(後)内(納),或前之而句(後)交。

上海博物館藏戰國楚竹書一·䊷衣2,戰國

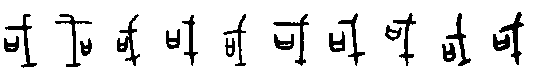

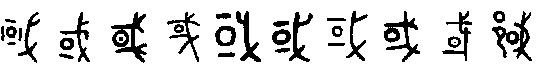

或huò

甲骨文作从戈保卫口(围、城),会意字。西周金文在“口”上下各加一直,表示国界,或上下左右各加一直的。也有形同小篆隶楷的。约有一半当“国”字用。到西周中期个别才作“国”字。从西周以来,或字就有当虚字用的。一是同音假借为“又”或“有”字,声变如有贿、院浣例,韵变是古韵同押,现或域、有贿音还稍近。“或”当“有(人)”义的,如:或告之曰(古汉语)。“或”当“或者”、“也许”,表示不定如:或远或近。组词如:或者。

或★常◎常

huò表意,甲骨文、金文、小篆从戈(或弋)、囗、一,戈(或弋)指武器,囗指城邑,一指疆界,表示需要用武装保卫的城邑和国土,隶定为“或”。本义为邦国或疆域,后作“國(国)”或“域”,假借为代词(相当于“某人”“有的人”)、副词(相当于“或许”“也许”)、连词(相当于“或者”)等。

【辨析】

以“或”作音符构成的形声字读音不同。huò:惑∣ɡuó:馘∣yù:域、蜮、阈。

或 (yù)

(yù)

古“域”字。从口,从戈,以守一。

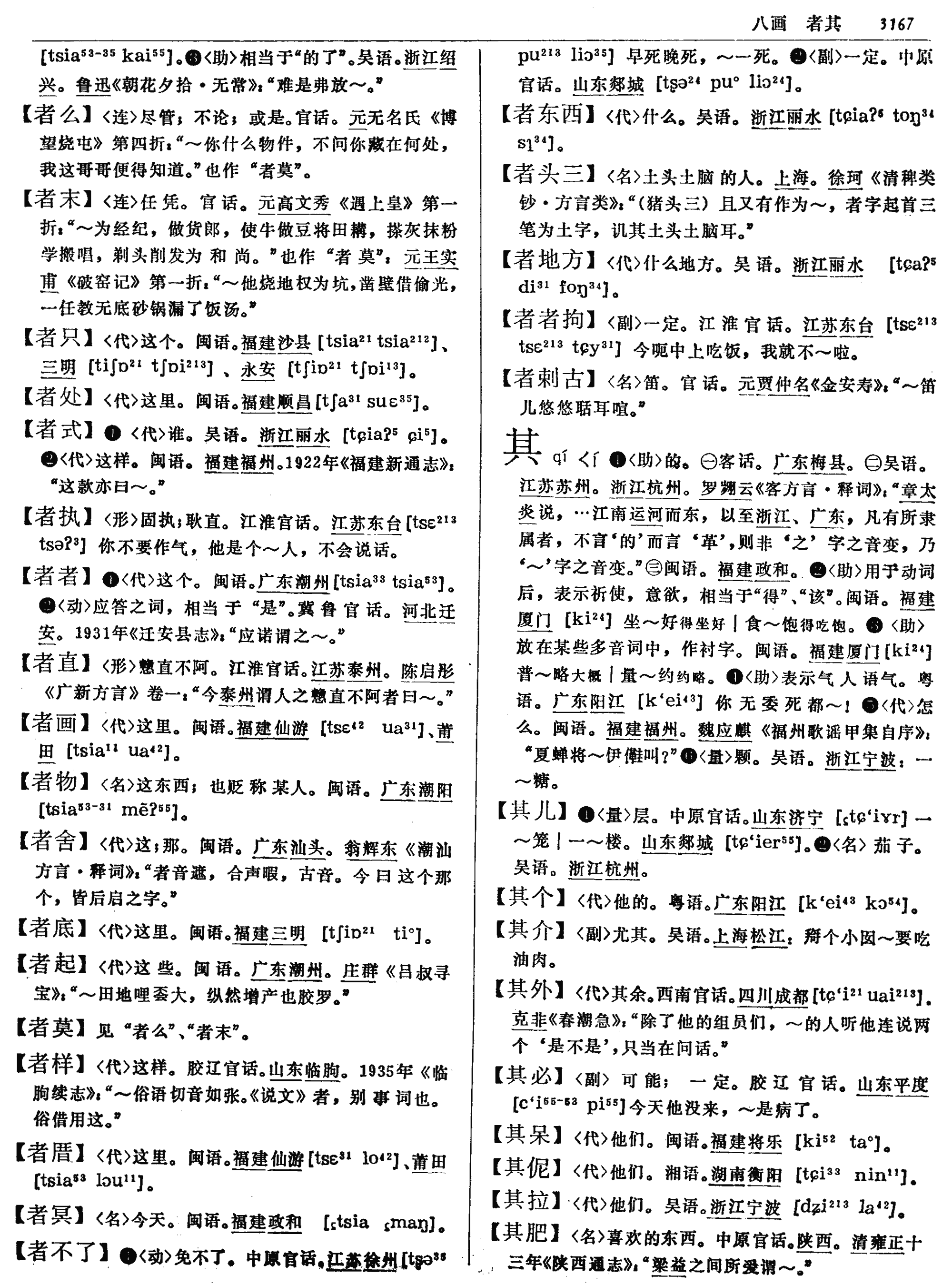

*或gwək

[甲骨]

[金文]

[小篆] 《說文》:  , 邦也。 从口、戈, 以守其一。 一,地也。

, 邦也。 从口、戈, 以守其一。 一,地也。  ,或,或从土。(十二篇下)

,或,或从土。(十二篇下)

挖有坑陷並有武力防備的地域?

- motique是什么意思

- motiram bhatta是什么意思

- motivate是什么意思

- motive是什么意思

- mot jil lu lart mot jilbarx是什么意思

- motjuste是什么意思

- mot kainl darx kainl是什么意思

- motley是什么意思

- motley-minded是什么意思

- motmot是什么意思

- moto是什么意思

- moto-cross是什么意思

- motong dibu是什么意思

- motor是什么意思

- motor car是什么意思

- motorcycle racing是什么意思

- motorcycles是什么意思

- motoricity是什么意思

- motor insurance是什么意思

- motorneurons是什么意思

- motor racing是什么意思

- motors to meerut是什么意思

- motorway是什么意思

- motos是什么意思

- motru是什么意思

- mots mahal是什么意思

- mot suarx darx suarx是什么意思

- mot tanl darx tanl是什么意思

- mottayita是什么意思

- mottle是什么意思

- motto是什么意思

- mott,lucretia coffin是什么意思

- mo tvnl cel是什么意思

- mot yart darx yart是什么意思

- mot yin darx yin是什么意思

- mot yinrx darx yinrx是什么意思

- mot yot darx yot是什么意思

- mot zain darx zain是什么意思

- mot zet fvrt mot zet是什么意思

- mou是什么意思

- mouaskar是什么意思

- moubarak hosni 穆巴拉克是什么意思

- mouche是什么意思

- mouchoir是什么意思

- moue是什么意思

- mouflon是什么意思

- mought是什么意思

- mouiller是什么意思

- moukden是什么意思

- moulage是什么意思

- mould是什么意思

- mouldy是什么意思

- mouldy:是什么意思

- moule是什么意思

- moulin是什么意思

- moulins是什么意思

- moulins 穆兰是什么意思

- moulmein是什么意思

- moulmein 毛淡棉是什么意思

- moult是什么意思