恶性肿瘤èxìng zhǒngliú

肿瘤的一种,细胞分化不成熟,生长异常迅速,常蔓延到附近或转移到远处组织、器官,对身体的破坏性很大。也说癌。

恶性肿瘤←→良性肿瘤è xìng zhǒng liú ← → liáng xìng zhǒng liú

恶性肿瘤:一种肿瘤,肿瘤细胞与正常组织之间的界限不明显,细胞异常地增生,大小、形状很不规则。对正常组织破坏性极大,并能在体内转移。

良性肿瘤:一种肿瘤,生长缓慢,肿瘤组织与正常组织之间的界限明显,肿瘤细胞的形状和大小比较规则,在体内不会转移。

恶性肿瘤exing zhongliu

肿瘤细胞分化度低,与发源组织的形态差别大。生长速度快。在体表及空腔脏器表面虽然亦可向外伸出生长,呈菜花、乳头等形状的肿块,但由于肿物生长快,当营养供给跟不上时,肿瘤即发生坏死、脱落,局部形成溃疡。而且恶性肿瘤主要的生长方式是向组织深部浸润的破坏性生长。因此外生性恶性肿瘤的底部以及组织脏器深部形成的瘤块,形态不规则,像树根一样侵入组织,与组织之间无明显分界,肿物表面多数不形成包膜。在临床检查时,肿物与表层皮肤及深层组织固着在一起,故不能推动。恶性肿瘤不但在发源地浸润生长,而且还可以通过侵入血管、淋巴管,随着血流及淋巴流到远隔组织或脏器形成新的肿瘤。这种现象称肿瘤的转移。由于恶性肿瘤浸润性生长及转移,故恶性肿瘤临床手术切除,往往不易切干净,术后有复发的机会。恶性肿瘤对机体的危害性极大,除有压迫、阻塞、内分泌作用外,由于它的生长破坏了正常组织,故直接影响组织、脏器的功能,而且可以破坏血管引起出血和继发感染。由于恶性肿瘤生长迅速,往往夺取机体的营养物质,肿瘤组织坏死所产生的毒性产物等,引起机体的代谢紊乱,导致机体严重消瘦、无力、贫血和全身衰竭称恶病质,致患者死亡。

恶性肿瘤malignant tumor

系性质险恶可造成生命死亡的一类肿瘤的总称。此类肿瘤发生与多种因素有关,包括遗传因素、物理因素、化学因素、生物因素等,近年发病率呈明显上升趋势,为造成人类死亡的前3位疾病之一。此病基本特点是:瘤细胞是恶性的,失去了正常细胞的形态、结构与功能,并迅速的、无限制分裂与繁殖;肿瘤则呈浸润性生长,无包膜,可广泛浸润周围并可转移他处,造成组织器官严重损坏与功能丧失。可发生在全身任何组织与器官:发生在上皮组织者,均叫癌,以消化、呼吸、泌尿生殖系发生居多;发生在结缔组织者叫肉瘤,以骨骼、肌肉、神经等处多发。恶性肿瘤临床表现:病变器官压迫、破坏症状,并损害功能;全身为消耗与衰竭表现。诊断:X线、CT、磁共振摄影、腔镜、超声、实验室及免疫学检查等均有重要意义;但确诊仍须组织学鉴定。防治:恶性肿瘤在预防上有重大意义,如禁烟、防止病毒性肝炎、防止苯胼吡之类污染等可明显降低某些癌瘤的患病率;治疗上近年有飞速进展早期手术及规范性根治手术;化疗、放疗及免疫治疗等使5年、10年以上存活率明显提高,控制癌瘤是可能的。

恶性肿瘤

侵袭性生长,破坏周围组织,生长迅速,常发生转移,治疗后容易发复,晚期造成机体极度衰竭,严重威胁患者生命。

恶性肿瘤

中医也称为癌或嵒。多因为正气不足,脏腑阴阳气血失调,外邪入侵或内邪自生造成。中医分部位辨证论治如下:

肺癌

❶脾肺气虚:正气不足,正不胜邪,邪聚于肺,伤及于脾,湿邪内停。证见气短自汗,咳嗽痰多、乏力纳呆,腹胀便溏,舌淡有齿痕苔白腻,脉濡缓。治以益肺健脾,方用香砂六君子丸改汤剂,水煎服,每日1剂。

❷肺肾阴虚:病情发展,伤及阴分。证见干咳少痰,不易咳出,或见咯血,伴有胸闷气短,心烦口渴,潮热盗汗,声音嘶哑,舌红少苔,脉细数。治以补肾润肺,方用六味地黄汤合百合固金汤,水煎服,每日1剂。慎用温燥之品。

❸气阴两虚。疾病发展最后阶段。证见咳嗽少痰,咳痰带血,神疲乏力,腹胀纳差,口干喜饮,大便干燥,舌淡红有齿痕苔薄,脉沉细。治以益气养阴,方用补中益气丸合六味地黄丸,每次6~9克,每日2~3次。

胃癌

❶肝胃阴虚:肝郁气滞,化火伤阴。证见胃脘胀痛,痛连两胁,呕吐呃逆,嗳气陈腐,喜冷怕热,大便干结,舌红少苔,脉弦细。治以养肝益胃,方用一贯煎合益胃汤,水煎服,每日1剂。有湿邪者慎用,以免养阴药滋腻,加重病情。

❷脾胃虚寒:身体虚弱,阴寒内生,湿邪停滞。证见胃脘疼痛,喜暖喜按,朝食暮吐,暮食朝吐,四肢发凉,神疲懒言,舌淡苔白,脉沉迟,治以温中化痰,方用理中丸改汤剂合二陈汤,每日1剂。阴虚有热者慎用。

❸气阴两虚:疾病后期,伤及阴分。证见胃脘隐痛,呕吐频作,口干喜饮,大便干结,疲乏无力,自汗盗汗,气短懒言,舌淡红有齿痕苔薄,脉沉细。治以益气养阴,方用生脉散改汤剂加橘皮10克、竹茹10克,水煎服,每日1剂。

肝癌肝胆湿热:肝气郁结,疏泄不畅,肝木克脾,脾虚湿滞,久而化热,湿热熏蒸。证见身目黄染,口苦粘腻,腹胀纳呆,胸脘满闷,两胁疼痛,小便短赤,大便不爽,舌红苔黄腻,脉弦滑。治以清利湿热,方用茵陈蒿汤,加黄连10克,半夏10克,全瓜篓15克、陈皮10克,水煎服,每日1剂。大黄后下,如大便每日在两次以上,可不加大黄。

❷肝胃阴虚:病程日久,伤阴耗血。证见右胁隐痛,呕恶食少,口干口苦,喜凉恶热,大便干燥,舌红无苔,脉弦细。治以滋养肝胃,方用一贯煎合益胃汤,水煎服,每日1剂。慎用温燥之品。

❸肝脾两虚:疾病日久,伤气耗血,气阴俱损。证见右胁疼痛,食少纳呆,脘腹胀满,恶心呕吐,气短乏力,口干喜饮,大便干稀不定,舌淡苔白,脉沉细。治以益气养血,方用八珍汤,水煎服,每日1剂。

膀胱癌

❶肝肾阴虚:正气不足,脏腑失调,相火妄动,灼伤血络。证见尿频色红,消瘦纳少,口干唇燥,渴喜冷饮,大便干燥,舌红少苔,脉弦细。治以滋阴清热,方用知柏地黄丸改汤剂加白茅根30克,水煎服,每日一剂。

❷脾肾气虚:疾病日久,脾气不足,统血失职,累及先天。证见尿色淡红,淋沥不尽,排出不畅,神疲乏力,少气懒言,动则气短,舌淡有齿痕苔白,脉沉缓。治以益气健脾补肾,方用归脾汤,加金樱子10克、芡实10克,水煎服,每日1剂。

❷气阴两虚:疾病后期,气阴两伤。证见小便色红,乏力气短,食少便干,口干喜饮,五心烦热,舌红苔薄,脉沉细。治以益气清热养阴,方用归脾汤合六味地黄汤,水煎服,每日1剂。

癌症中医多以补益药为主,但还要配合大量清热解毒、活血化瘀之品。因癌症预后较差,要早诊断,早治疗,多种方法相互配合。在生活上除注意食补外,还要注意解除病人思想负担,减少不良刺激。

恶性肿瘤

恶性肿瘤或称癌瘤,指机体内某种体细胞失去了正常的调节控制,不断增殖,同时有不同程度的分化障碍,并常侵犯邻近组织或转移至远隔部位的情况。

生长规律 在成年动物或人体内,各种正常细胞成分的数量基本上保持恒定; 有的不再增殖,如肌肉和神经细胞; 有的经常大量更新,增殖的细胞数和衰亡的细胞数保持动态平衡,如肠上皮和造血组织的细胞; 有的只在一定条件下更新,如部分肝切除后肝细胞的增殖。在生长中的个体,虽然细胞增殖数大于衰亡数,但各种细胞仍接受正常的生长调节控制,不断分化成熟,发挥特殊的功能。癌瘤组织则不受正常的生长调节控制,细胞的增殖超过衰亡,因此不断增大。

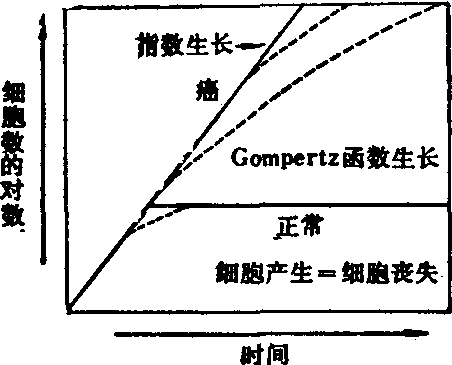

一般认为肿瘤生长为指数型生长, 即φ=φ0e t。 φ0为开始时(t=0)瘤的大小; e为自然对数的底;为生长指数; φ为时间t时肿瘤的大小,可用肿瘤的细胞数、重量、 体积或直径等表示; 如瘤体积倍增时间为td则=0.693/td。

t。 φ0为开始时(t=0)瘤的大小; e为自然对数的底;为生长指数; φ为时间t时肿瘤的大小,可用肿瘤的细胞数、重量、 体积或直径等表示; 如瘤体积倍增时间为td则=0.693/td。

许多实验性肿瘤的生长早期符合指数关系。人体肿瘤的生长规律较难观察。多种肺内转移性癌瘤的连续X线检查结果提示,人体肿瘤的生长也符合指数生长的关系。但是许多实验性肿瘤长得越大,则生长越慢,也即生长率随时间增长而减慢,符合Gompertz型生长,即φ=φ0e /

/ (1-e-αt)。 此处为生长曲线开始段的斜率, α被称为阻滞因子,二者均为常数,其他符号的意义和上述指数方程的相同。无阻滞效应(α=0)时Gompertz方程即成为前述的指数方程。根据Gompertz方程,说明一个肿瘤在个体内的生长不是无限制的。正常组织的生长、肿瘤的指数生长和Gompertz 函数生长的关系见下图。

(1-e-αt)。 此处为生长曲线开始段的斜率, α被称为阻滞因子,二者均为常数,其他符号的意义和上述指数方程的相同。无阻滞效应(α=0)时Gompertz方程即成为前述的指数方程。根据Gompertz方程,说明一个肿瘤在个体内的生长不是无限制的。正常组织的生长、肿瘤的指数生长和Gompertz 函数生长的关系见下图。

恶性肿瘤持续生长的原因目前还不十分清楚。根据组织培养研究,正常的单层细胞贴壁生长,布满瓶底时细胞互相接触,此时运动和生长就停止,DNA、RNA和蛋白质的合成下降,这种现象称为接触抑制。由化学致癌物或病毒转化的细胞则不受细胞接触的限制,能长成互相重叠的多层细胞。近年的研究认为:培养条件下正常细胞的运动速度和生长率主要取决于局部的细胞密度,故主张用 “密度依赖性抑制”的术语代替接触抑制,至于转化细胞或癌

细胞不发生密度依赖性抑制的机制尚待研究。真核细胞的分裂繁殖必须先有DNA的复制,而分化良好的细胞要完成一系列特殊的功能,则须依靠DNA中某一节段转录功能所产生的各种酶来实现,近来发现与化学致癌物乙酰氨基芴结合的DNA转录功能紊乱,但仍保留复制的能力,因此不能合成正常的mRNA,致使细胞内发挥调节和控制作用的某些蛋白质的合成发生障碍,细胞失去调节和控制,而发生分化障碍。但DNA的复制不受影响,异常的DNA信息仍可从亲代传到子代细胞,癌瘤细胞即可不断分裂繁殖。

细胞分裂是细胞周期的一个阶段,一个细胞周期包括DNA合成前期(G1)、DNA合成期(S)、DNA合成后期(G2)和有丝分裂期(M)。在M期细胞核一分为二,以后胞质也随之一分为二(胞质分裂期,D),成为两个细胞。据目前所知,调节细胞分裂的因素有抑素、环腺苷酸和某些多肽,等等。其中抑素是内源性有丝分裂抑制物,有细胞特异性,无种属特异性,制剂无毒性。抑素与肿瘤持续生长的关系问题值得重视。此外,根据瘤细胞群体动力学的研究证明: 肿瘤组织中只有部分瘤细胞处于细胞周期,进行增殖分裂;另一部分为不增殖的细胞。在增殖细胞群中有无限增殖能力的干细胞,也有只能繁殖几代即死亡的增殖能力有限的细胞。在不增殖的细胞中有暂时静止但仍保留增殖能力的细胞,即G0期细胞,也有部分细胞停留在G1晚期和G2晚期的,分别称为G1期阻断细胞和G2期阻断细胞。此外还有分化成熟、死亡脱落的丢失细胞。一般来说,人和动物原发肿瘤的平均细胞周期时间(即经过一个细胞周期的时间)比安静状态下的母组织的稍短,但各种类型肿瘤的细胞周期时间变异范围很大,说明肿瘤中有相当一部分的细胞分裂速度很慢。此外,瘤组织中细胞死亡或丢失率很高也是某些肿瘤细胞周期时间较长的一个原因。在肿瘤生长中起决定作用的是干细胞,而G0期细胞可能是肿瘤治疗后复发的主要来源。肿瘤的持续生长与干细胞调节障碍之间的关系是急待解决的重要课题。

细胞分化异常 所谓分化是指某一组织的细胞在形态、生理、生化方面逐步向专门化方向发展,从而具备特殊的形态、功能和代谢。例如鳞状上皮的基底层细胞向棘细胞、角化细胞发展,胚胎期肝细胞产生甲胎蛋白而成人的肝细胞产生白蛋白等。在恶性肿瘤中往往出现分化异常。一般说来,生长快、恶性程度高的瘤细胞分化程度低,接近母组织中的未分化细胞。近年来还发现一些恶性肿瘤可产生胚胎抗原 (如甲胎蛋白、癌胚抗原等)和胚胎期的同功酶,有些肿瘤可产生异位激素,如支气管肺癌可产生促肾上腺皮质激素等。对于这种现象有两种不同的看法,一种看法主张瘤细胞的分化异常属于未分化或分化受阻,认为任何组织中具特殊功能的细胞均由未分化的干细胞分化而来,肿瘤细胞也起源于干细胞,但有不同程度的分化受阻。如大鼠的鳞癌经氚-胸腺嘧啶核苷标记后,可追踪观察较幼稚的细胞分化成上皮珠的过程; Friend病毒诱发的小鼠白血病是由停留于原红细胞到晚幼红细胞阶段的细胞增殖而成,如在这种白血病的细胞株培养基中加入二甲基亚砜,白血病细胞就开始合成血红蛋白和膜特异抗原等,说明这型白血病乃干细胞分化受阻而成。另一种看法主张癌细胞的异常分化属于“不平衡”的去分化或反分化,认为致癌因子作用于成熟细胞,使之逆向分化为幼稚细胞。多数人接受第一种看法。目前都承认,每一个体细胞均具备一个受精卵所特有的全套基因组,分化过程中许多基因受阻遏,但有些基因去阻遏,从而合成特殊的蛋白质,产生特殊的功能。由于癌瘤细胞中有些胚胎时期的基因去阻遏,即可产生胚胎抗原和同功酶。异位激素的产生也可解释为控制这些激素产生的基因进入了活动状态。

正常和癌瘤性生长的比较(引自Devita,1971)

侵犯和转移 恶性肿瘤细胞常侵入邻近组织并能转移到远隔部位形成继发肿瘤。瘤细胞侵犯邻近组织和血管、淋巴管的原因是瘤细胞间的粘连性减弱,细胞容易分离,细胞质内有肌纤蛋白样细丝,运动相当活跃,以及瘤细胞能产生组织蛋白分解酶、溶胶原酶等等。转移的途径通常有种植性、淋巴性和血行性三种。瘤细胞进入血管后顺血流运行,最后附着于小血管内壁,这可能和瘤细胞释放促凝血酶原激酶和聚集血小板有关。瘤细胞通过管壁外出可能是因为肿瘤释出的一种蛋白酶能和正常组织中的拟球蛋白反应而生成瘤细胞外出素,这种物质能促使瘤细胞游出。瘤细胞还能产生肿瘤血管生成因子,刺激附近的毛细血管内皮,形成新生的毛细血管,长入肿瘤,供给营养; 如血管生长不足则转移灶无法长大,有人以此解释转移灶的“潜伏状态”。但后者可能在更大程度上取决于机体的全身状态,例如将50个Walker肉瘤细胞注入大鼠门静脉,该大鼠可终生不发瘤,如每2周作一次剖腹探查,20周后100%的动物发生肝内转移。

代谢障碍

(1) 糖代谢: 正常细胞糖代谢的主要产物是二氧化碳和水,只有在缺氧情况下,才产生大量乳酸。这种有氧氧化抑制酵解的现象称为巴斯德效应,可能在有氧情况下产生的ATP较多,抑制了酵解过程中的关键酶,如磷酸果糖激酶等。1926年Warburg观察到恶性肿瘤糖代谢变化的特点是酵解增强,无论在有氧和无氧的情况下均进行酵解,亦即巴斯德效应减弱。Warburg认为这可能是恶性肿瘤特有的代谢缺陷,因氧化过程受损所致。后来发现许多正常组织(如视网膜、肾皮质区、胎盘和肠粘膜等)均具备有氧糖酵解的代谢方式,反之少数肿瘤却不一定有这种表现。自60年代后,Weber等研究了不同生长速度和不同分化程度的“肝癌谱”,观察到恶性肿瘤酵解加强的特点之一是糖异生关键酶的变化,如磷酸烯醇式丙酮酸激酶、果糖-1,6-二磷酸酶、葡萄糖-6-磷酸酶等活性都下降。癌瘤恶性程度愈高,这些酶的活性下降愈明显。其次是糖酵解关键酶的变化,如己糖激酶、磷酸果糖激酶及丙酮酸激酶等活性升高,其活性也和癌瘤的恶性程度成比例。

(2) 核酸成分和代谢: 恶性肿瘤细胞中核酸量增多,质也可能发生改变。癌瘤细胞的转运RNA (tRNA)的甲基化碱基可能与正常的不同,其甲基嘌呤和甲基嘧啶的量均高于正常。tRNA结构和功能的改变会引起蛋白质合成的变异。

在核酸代谢方面,一般表现为合成速度增高,例如用标记甘氨酸进行观察时,肿瘤组织中的核酸比放射性比肝或肾组织者为高。核酸合成酶的活性也增强,如核糖核苷酸还原酶及DNA聚合酶活性均高于正常。癌瘤细胞的核酸合成增多,还表现在原料(如氨基酸、CO2、“一碳基团”和磷酸戊糖等)来源少的情况下仍能进行合成,这可能是由于癌瘤细胞能合成某些加速生长和促进分裂的因子所致。癌瘤组织中的tRNA甲基化酶的活性也增高,与胚胎组织中的tRNA甲基化酶近似。甲基化酶活性的高低与癌生长的快慢有关,例如在不同生长速度的肝癌中,tRNA甲基化酶活性的增长与肝癌生长速度相平行,在生长最快的Novikoff肝癌中活性最高。据推测,甲基化酶可能是控制生长有关的酶类之一,它的活性在正常细胞中受到某些抑制物的作用,在癌变过程中可能因抑制物丢失而致酶活性升高,最后导致细胞分裂和分化失调。至于核酸分解过程,则明显降低,具体表现在从核酸降解为核苷酸以及从核苷酸分解成最终产物的两个阶段中有关的酶活性均降低,其中如黄嘌呤氧化酶的活性甚至完全消失。

(3) 蛋白质代谢: 癌瘤细胞蛋白质代谢的特点是: 合成增加,分解加快,合成明显大于分解。合成增加具体表现为从血液中集中氨基酸的力量较正常增大。在分解方面的特点是催化蛋白质分解为氨基酸的酶活性高于正常,而催化氨基酸分解的酶,如肝的酪氨酸转氨酶等的活性,则显著降低,于是氨基酸可被重新利用。此外,癌瘤细胞还可与其他组织细胞争夺营养,例如使带有移植性肿瘤的动物饥饿,然后给予14C标记的甘氨酸,这时标记物持续进入肿瘤组织内,而肝、肾等脏器的放射性则不断降低。这种情况和恶性肿瘤病人容易发生恶病质,似有一定关系。

除代谢性改变外,有时经致癌物作用后,也可出现正常蛋白质成分的变化,如奶油黄诱发肝癌时,奶油黄先与肝中的蛋白质结合,当形成肝癌时,这种蛋白质又消失。又如癌瘤组织中有时可出现胚胎期的蛋白质成分,如肝癌时的甲胎蛋白等。

(4) 酶代谢: 恶性肿瘤中酶活性也发生变化,如糖代谢变化的特点就同酶活性变化有关。瘤细胞酶活性变化的特点之一是出现酶谱的一致性,即一般与生长有关的代谢性酶活性增强,而与特殊功能有关的酶活性减弱。因此,与各正常组织之间酶系活性有明显差异的情况相反,恶性肿瘤之间的酶活性却趋向于一致。不过有些肿瘤中可出现特殊的酶或缺乏特殊的酶,例如RNA致瘤病毒引起的肿瘤中有特异的反转录酶,黄曲霉毒素诱发的肿癌细胞缺乏葡萄糖-6-磷酸酶等。

恶性肿瘤酶系统变化的另一特点是出现胚胎型的同功酶,如醛缩酶、丙酮酸激酶、乳酸脱氢酶和Regan碱性磷酸酶等。醛缩酶可分为肌型(A型)、肝型 (B型)和脑型(C型)。在胚胎期主要为A型,以后逐渐分化而有B型和C型。在成年机体,A、B两型的量相等,在癌瘤中A型多于B型。再如正常时丙酮酸激酶Ⅱ型比Ⅰ型活性高,癌变时则Ⅰ型比Ⅱ型活性高。

癌性恶病质 恶性肿瘤发展过程中病人可出现明显消瘦、衰弱、厌食、贫血、脱水或水肿、皮肤干燥、弹性差和色素沉着等现象,这种状态称为癌性恶病质,往往为癌瘤病人的晚期表现。

恶病质反映出癌瘤患者本身的代谢改变。晚期癌症病人的基础代谢率大都增高,但也有少数病人的代谢率反而降低。动物实验中移植瘤细胞后尚未长出明显肿块时,宿主的代谢率即显著增高,因此不能用肿瘤组织的代谢来解释整个机体的代谢率增高。

蛋白质代谢异常与恶病质的发生可能有重要联系。通常认为癌症患者或负瘤动物的癌瘤组织为正氮平衡而其他组织为负氮平衡。有人提出,癌瘤组织是一种单向的也即只进不出的“氮陷阱”,因此在癌症患者或负瘤动物中氮代谢的方式是组织蛋白分解,分解产物进入一般氮代谢库(肝、血清),由此合成肿瘤组织的蛋白质。这种关系实际上只存在于癌瘤发展的晚期。动物实验证明,当移植的Walker256瘤长到宿主体重的30%时,宿主蛋白质才成为肿瘤的氮源; 在肿瘤生长的早期,氮源仍由摄入的食物供应。癌症患者常表现为低蛋白血症,部分原因与厌食有关,但同位素示踪实验证明白蛋白的合成减退,因此低蛋白血症,可能为蛋白质合成过程中的翻译机制发生障碍。

癌瘤患者的库脂减少。据测定,癌症患者肌肉中的脂肪含量为51±11g/kg(均值±标准误),而对照为106±20g/kg,有明显差异。除脂类的含量减少外,质也可能有所改变。

糖代谢方面主要为糖异生加强,许多癌症患者的糖耐量曲线类似糖尿病患者,但有许多腹膜后肿瘤或肝内肿瘤患者,往往出现低血糖。

除上述代谢改变外,癌症患者还可出现稀释性低钠血症。血浆和组织中一些矿物质的含量以及维生素含量等也可能有改变。

癌性恶病质的发病机制还不完全清楚。基本上可归纳为两个方面。从病理解剖学方面来看,随着癌瘤的生长扩散,破坏了体内某些重要脏器的结构和功能,尤其消化系统的功能障碍,影响营养成分的吸收和利用,加之癌瘤组织引起的出血、坏死或合并感染,导致体内一系列的代谢改变。从病理生理学方面来看,癌性恶病质的发生并不一定和癌瘤的发展程度一致,有的癌瘤生长早期,局部改变并不明显,即可引起恶病质。临床上不明原因的消瘦,可以作为恶性肿瘤的一个早期症状。有些非内分泌系统的肿瘤也可产生激素 (异位激素综合征)。因此有人主张癌瘤可产生一些毒性物质,引起机体代谢异常而造成恶病质。有人报道,从肿瘤中提取出所谓毒性激素,有抑制肝内过氧化氢酶的作用,而过氧化氢酶活性降低是肿瘤患者和负瘤动物的一个普遍现象。近年来还有人提出,癌瘤可产生一些多肽类物质,其中有些可引起氧化磷酸化脱偶联,有的可引起厌食,有的可引起脂肪分解等。这些可能性均有待进一步核实。

恶性肿瘤

cancer;malignant tumour;carcinoma

- 羌活汤是什么意思

- 羌活汤是什么意思

- 羌活汤是什么意思

- 羌活汤是什么意思

- 羌活汤是什么意思

- 羌活汤是什么意思

- 羌活汤是什么意思

- 羌活汤是什么意思

- 羌活汤是什么意思

- 羌活汤是什么意思

- 羌活汤是什么意思

- 羌活汤是什么意思

- 羌活汤是什么意思

- 羌活汤是什么意思

- 羌活汤是什么意思

- 羌活汤是什么意思

- 羌活汤是什么意思

- 羌活汤是什么意思

- 羌活汤是什么意思

- 羌活汤是什么意思

- 羌活汤是什么意思

- 羌活汤是什么意思

- 羌活汤是什么意思

- 羌活汤是什么意思

- 羌活汤是什么意思

- 羌活汤是什么意思

- 羌活汤是什么意思

- 羌活汤是什么意思

- 羌活汤是什么意思

- 羌活汤是什么意思

- 羌活汤是什么意思

- 羌活汤是什么意思

- 羌活汤是什么意思

- 羌活汤是什么意思

- 羌活汤是什么意思

- 羌活汤是什么意思

- 羌活汤是什么意思

- 羌活汤是什么意思

- 羌活汤是什么意思

- 羌活汤是什么意思

- 羌活汤是什么意思

- 羌活汤是什么意思

- 羌活汤是什么意思

- 羌活汤是什么意思

- 羌活汤是什么意思

- 羌活汤是什么意思

- 羌活汤是什么意思

- 羌活汤是什么意思

- 羌活汤是什么意思

- 羌活汤是什么意思

- 羌活汤是什么意思

- 羌活汤是什么意思

- 羌活汤是什么意思

- 羌活汤是什么意思

- 羌活汤是什么意思

- 羌活汤是什么意思

- 羌活汤是什么意思

- 羌活汤加防风方是什么意思

- 羌活注射液是什么意思

- 羌活清空膏是什么意思