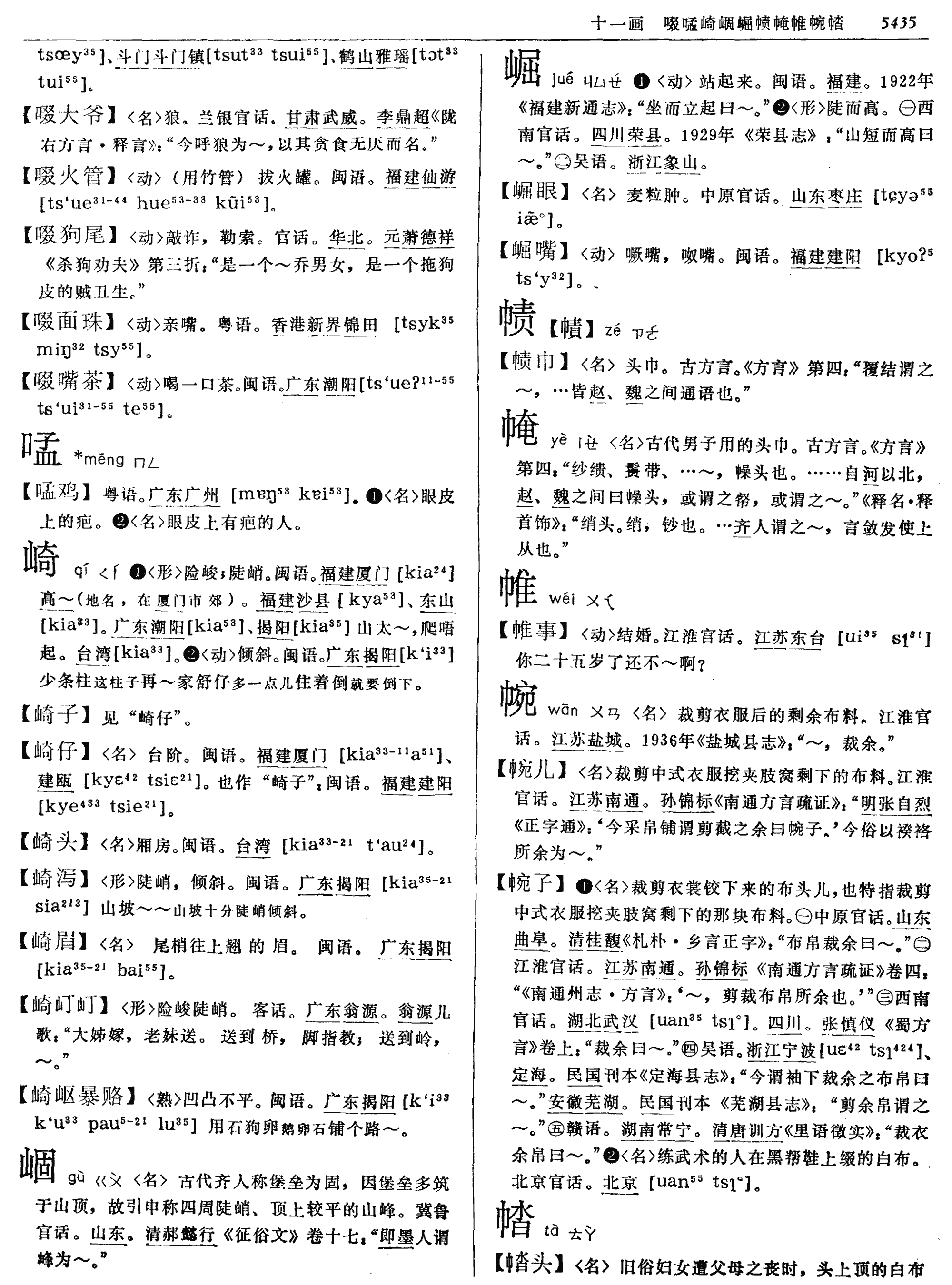

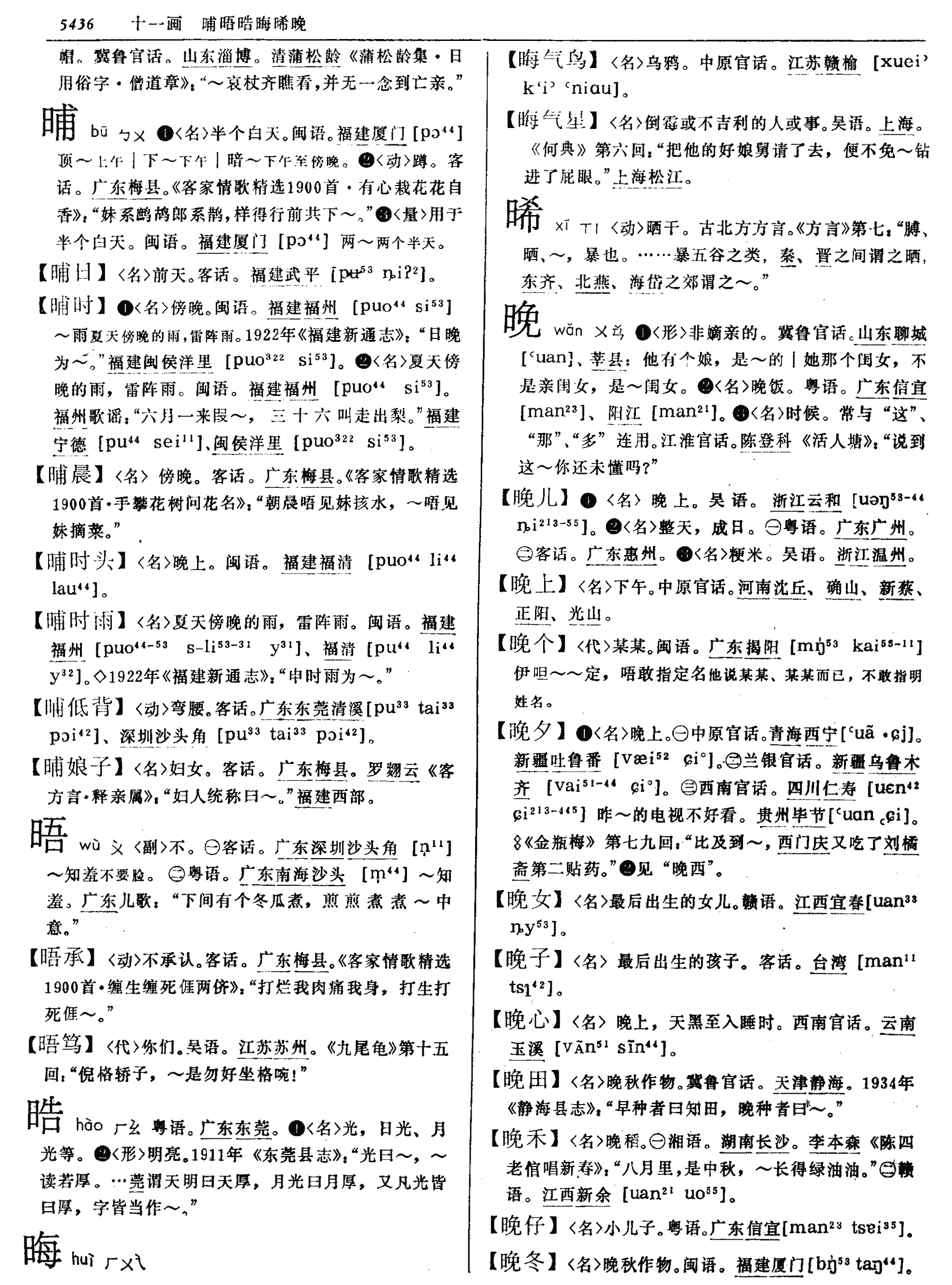

帻(ze责)

包头巾。初为民间所用,汉元帝额上有壮发,不愿人看见,乃用帻包头。至西汉末遂上下通用。

帻

古代男子裹头之物,属巾一类。《急就篇》:“冠帻簪簧结发纽。”注:“帻者韬发之巾,所以整嫧发也。常在冠下,或但单著之。”蔡邕《独断》载:“帻,古者卑贱执事不冠者之所服也。元帝额有壮发,不欲使人见,始进帻服之,群臣皆随之。”隋唐至宋,犹服帻。古代,帻之服色也有规定,《隋书仪礼志》载:“今天子略猎御戎,文官出游田里,武官,自一品已下至于八品并流外吏,色皆同乌;厨人以绿;卒及驭人以赤;举辇人以黄,驾五辂人遂其车色。”帻有“介帻”、“平巾帻”(即“平上帻”)等形制。刘辰翁《水调歌头·和彭明叔七夕》词:“何处设瓜果,香动帻沟窭。”

帻

读音z·e(ˊ),为e韵目,属e—ie—üe韵部。侧革切,入,麦韵。

❶古代的一种包头巾。

帻

也称巾帻。古代男子包裹鬓发、遮掩发髻的巾帕。始见于汉代。《后汉书·舆服志》:“古者有冠无帻,……帻者,赜(幽深)也,头首严赜也。”《急就篇》注帻曰:“帻者韬发之巾,所以整嫧发也。常在冠下,或但单著之。”初上下都用,基本式样为顶部窿起(帻屋),以巾帕合之作耳。后多为仪卫、乐工和平民所戴。例见第一回。

帻ze

头巾。《晋书·舆服志》:“文武官皆免冠著~。”(免:除去。著:戴上。)《后汉书·法雄传》:“冠赤~,服绛衣。”(冠:戴。服:穿。绛:深红色。)

帻幘zé

古代的一种头巾。

束髮之巾。先秦已見,多爲黑色。秦時武將服赤幘,後形成以顔色表貴賤之制。其初與巾有别,僅爲束髮之用,幘上尚要加冠,偶或亦有單服者。漢代多有發展演變,幘與巾漸合而爲一,且成爲流行常服。魏晉時文官服介幘、武官服平上幘漸成定制。因其撲髮向後,俗稱“幞頭”。延及隋唐,規制更加明細,且形制亦愈加華美,遂成巾帽之形,其後巾、幘、帽混爲一談。《急就篇》卷三:“冠幘簪簧結髮紐。”顔師古注:“幘者,韜髮之巾,所以整嫧髮也。常在冠下,或但單著之。”《説文·巾部》:“幘,髮有巾曰幘。”漢·蔡邕《獨斷》:“幘者,古之卑賤執事不冠者之所服也……元帝額有壯髮,不欲使人見,始進幘服之,群臣皆隨焉。然尚無巾,如今半幘而已。王莽無髮,乃施巾。”晉·張華《博物志·服飾考》:“古者男子皆絲衣,有故乃素服。又有冠無幘,故雖凶事,皆著冠也。”《晉書·輿服志》:“文武官皆免冠著幘。”宋·高承《事物紀原·冠冕首飾·幘》:“《隋·禮儀志》曰:幘,按董巴云:‘起於秦人,施於武將,初爲絳帕,以表貴賤。漢文帝時加以高頂。’孝元額有壯髮,不欲人見,乃始進幘。又董偃緑幘,《東觀記》云賜段熲赤幘,故知自上下通服之,皆烏也。廚人緑,馭人赤,輿輦人黄,駕五輅人逐車色。其承遠遊、進賢者,施以掌導,謂之介幘;承武弁者,施以笄導,謂之平巾。”《通雅·衣服·彩服》:“漢魏晉以來,謂漆紗之冠曰幘,通用曰巾幘。《通典》:‘古者有冠無幘,其戴也加首,有頍,所以安物。’故《詩》曰:‘有頍者弁。’秦加武將首爲絳袙,以表貴賤,後稱作顔題。漢孝文高其顔題,續之爲耳,崇其巾爲屋,上下群臣貴賤皆服之。文者長耳,武者短耳,稱其冠也。春服青幘,立夏乃止,尊其方也。武吏常赤幘,成其威也。未冠童子,幘無屋,示未成人也。”《事物原會·幘》:“《吴越春秋》:‘公孫聖勸吴王遣下吏太宰嚭、王孫駱解冠幘,肉袒徒跣,稽首謝于句踐。’是則春秋時已有幘矣。《説文》:‘髮有巾曰幘。’今之喪服是其制也。”

帻zé

古代包头发的巾。《世说新语·任诞》:“诸人门外迎之,把臂便下,裁得脱~,著帽酣宴。”(裁:通“才”。)

帻*幘ze

E0FD

古代包束头发的巾。

头巾

裷(巾~) 袙 袱 幪 束头 冒絮 头帕 包头 巾子 巾帤 巾絮 巾裹 冠巾

头巾与书卷:巾卷

头巾一类的东西:诨裹

裹头之巾:帕首

束发的头巾:帕复 鞨巾

古代男子束发的巾:帻(~头;巾~) 幞(~头) 襆头 扑头 幓头 帕头 帞头 陌头 幧头 帩头 绡头 樵头 幅巾 四脚

古代男子包发的头巾:袹

裹头的巾帻:袹首

裹额之巾:帕

古代束在额上的巾:抹额 陌额 磕脑冒絮

包头之巾:袱 包头巾

古代男子戴的一种头巾:诸葛巾

古代几种头巾:匼(乌~) 络头 乐天巾 纯阳巾

古代童子戴的巾:卷帻

古代未成年人用的巾:半头帻

古代隐士戴的巾:角巾 鹿巾

道士戴的头巾:羽巾 霞巾

用青丝带做的头巾:纶(羽扇~巾)

古代妇女的覆头巾:袱子

旧时女子结婚盖头的巾:盖头 盖巾

古代妇女的头巾和发饰:巾帼

红色的头巾:霞幂

无顶的头巾:额子

(包在头上的纺织物:头巾)

帻zé

也称“䌯帉”。男子束发包髻的巾。先秦时期仅是一种发箍,系于前额,其作用是防止头发下散,遮挡视线,为民间平民首服。秦时武将服赤帻,汉代形成以颜色表贵贱之制,如群吏春服戴青帻,武吏戴赤帻等。其初与巾有别,仅为束发之用,帻上尚要加冠,偶或亦有单服者。汉代帻与巾渐合而为一,上层贵族也开始使用;贵族在帻上加有冠。魏晋时,帻的形制变得和帽子相似,使用更方便,无需系裹。文官服尖顶的介帻、武官服平顶的平上帻,渐成定制。隋唐沿袭其制,规制更加明细,且形制亦愈加华美,遂成巾帽之形,帝王也有使用。其后巾、帻、帽混为一谈,难以区分。汉史游《急就篇》:“冠帻簪簧结发纽。”唐颜师古注:“帻者,韬发之巾,所以整嫧发也。常在冠下,或但单著之。”汉蔡邕《独断》:“帻,古者卑贱执事,不冠者之所服也。元帝额有壮发,不欲使人见,始进帻服之,群臣皆随焉。然尚无巾,至王莽内加巾,故言王莽秃帻施屋。”汉扬雄《方言》卷四:“覆结谓之帻巾。”《后汉书·舆服志下》:“古者有冠无帻,其戴也,加首有頍,所以安物……汉兴,续其颜,却摞之,施巾连题,却覆之,今丧帻是其制也。名之曰帻。帻者,赜也,头首严赜也。至孝文乃高颜题,续之为耳,崇其巾为屋,合后施收,上下群臣贵贱皆服之……迎气五郊,各如其色,从章服也。皂衣群吏春服青帻,立夏乃止,助微顺气,尊其方也。武吏常赤帻,成其威也。未冠童子帻无屋者,示未成人也。”晋张华《博物志·服饰考》:“古者男子皆丝衣,有故乃素服。又有冠无帻,故虽凶事,皆着冠也。”《晋书·舆服志》:“《汉注》曰,冠进贤者宜长耳,今介帻也。冠惠文者宜短耳,今平上帻也。始时各随所宜,遂因冠为别。介帻服文吏,平上帻服武官也。”《隋书·礼仪志七》:“帻……自上已下,至于皂隶,及将帅等,皆通服之。今天子畋猎御戎,文官出游田里,武官自一品已下,至于九品,并流外吏色,皆同乌。”宋高承《事物纪原·冠冕首饰·帻》:“《隋·礼仪志》曰:帻,按董巴云:‘起于秦人,施于武将,初为绛帕,以表贵贱。汉文帝时加以高顶。’孝元额有壮发,不欲人见,乃始进帻。又董偃绿帻,《东观记》云赐段颎赤帻,故知自上下通服之,皆乌也。厨人绿,驭人赤,舆辇人黄,驾五辂人逐车色。其承远游、进贤者,施以掌导,谓之介帻;承武弁者,施以笄导,谓之平巾。”明方以智《通雅·衣服·彩服》:“汉魏晋以来,谓漆纱之冠曰帻,通用曰巾帻。”清汪汲《事物原会·帻》:“《吴越春秋》:‘公孙圣劝吴王遣下吏太宰嚭、王孙骆解冠帻,肉袒徒跣,稽首谢于句践。’是则春秋时已有帻矣。《说文》:‘发有巾曰帻。’今之丧服是其制也。”

帻

包头发的巾。《说文》:“发有巾曰帻。”原为卑贱执事人所戴,由额前向后方包头,起束发作用。汉元帝年间 (前49~前33年)贵贱皆可用。到王莽时,因头秃而特制巾帻包头,即在帻上作屋。古者有冠无帻,冠、帻分开,自汉以后出现了冠下戴帻的习俗。巾帻的形式,视各人身分、年龄及职务而有定规。未成年的孩童着空顶帻。又有尚书专用的纳言帻,示以忠正,显近职。帻和冠也不能随便配合使用,一般文官戴进贤冠时要配介帻、长耳;武官戴武弁大冠时则配平上帻,短耳。一般庶民百姓常单著帻。戴帻,历代皆较流行,名目式样也很多。

帻

即头巾。古时有冠无帻。战国时,秦乃加绛帕于武将之首, 以表贵贱,是为帻之滥觞。其后稍作颜题,即在额上前面作山。这时帻式不高,仅韬裹鬓发,使之不能下垂蒙面,类乎帕首样。汉兴, 增其颜题并加巾连额题覆之, 其式类乎丧冠, 正式取名为帻。《后汉书·舆服志》:“帻者,赜也,头首严帻也。”汉文帝时,增高其颜题,并加增其巾为帻屋如房屋之有屋面, 又增施其耳。这时帻的形式,大体已与帽式相类似。蔡邕《独断》:“帻者,古之卑贱执事不冠者之所服也。元帝额有壮发,不欲使人见,始进帻服之。”于是群臣竞相仿效,后遂相沿为俗。此时帻式, 大抵如《释名》所说:“下齐眉赜然也”。王莽秃顶,又将帻屋上施巾而戴之,这样帻便覆冒整个头部了。后帻遂有平巾帻(即平上帻)、介帻、空顶帻诸名。汉代的帻又以色别之,如斋绀帻、耕用青帻、猎用缃帻等。绿帻为苍头所戴,尤为卑贱者所戴。群吏春服戴青帻。赤帻为武吏所服,以其色有威慑之故。游击、亭长诸吏亦戴之。另有刺史戴黑帻者。汉时又于冠下加帻,但下贱者则常单着。未成人童子戴空顶帻, 即露双髻无屋之帻。

帻(幘)zé

(古代的一种头巾) man's headdress used in ancient China

帻

头衣。质地轻软,罩于发上。其形状因发式不同而为尖锥或扁圆状。信阳长台关楚墓漆瑟上所绘的”猎户”头上便戴这两种帻。另一种帻外形展开如圆台状,顶部外凸,上有圆孔以容发髻,后部正中留有两个长方形孔,下边有组系。此式帻见于江陵马山1号楚墓。前边长25厘米,后边长40厘米,高18.5厘米。

帻

包头巾,源于秦之绛袙。据《后汉书·舆服志》下,秦始以绛袙加武将首,后作颜题以别贵贱。汉兴,将颜题与袙连属,用以覆发,形如汉之表帻,名之曰“帻”。文帝时,增高颜题,续为耳,覆发之中隆起为屋。元帝额有壮发,不欲人见,乃服帻。自后,帻成为上下群臣贵贱通用之服,其颜色、形制,因贵贱、职分及施用场合有所区别。

△帻(幘)zé

11画 巾部 古代包扎发髻(jì)的头巾。

帻 幘;

幘;.jpg) 篆

篆.jpg) 隶zé

隶zé

【析形】形声字。古文字形从巾,责声。

【释义】《说文》:“发有巾曰帻。”本义是包扎发髻的头巾。

【shape analysis】It is the pictophonetic character.The part 巾(jīn,a piece of cloth )is as an ideogram and the part 责(zé) as phonetic sign.

【original meaning】 The ancient cloth used for tying hair.

- 查理河桥梁公司诉华伦桥梁公司案是什么意思

- 查理(秃头)是什么意思

- 查瑞根是什么意思

- 查瑞龙是什么意思

- 查瓜拉马斯条约是什么意思

- 查用钧是什么意思

- 查田是什么意思

- 查田定产是什么意思

- 查田村是什么意思

- 查田运动是什么意思

- 查病房是什么意思

- 查白场是什么意思

- 查白场歌节是什么意思

- 查白歌节是什么意思

- 查监是什么意思

- 查盘是什么意思

- 查看是什么意思

- 查看农作物生长情况是什么意思

- 查看抚慰是什么意思

- 查看核实是什么意思

- 查看检验是什么意思

- 查看符合与否是什么意思

- 查眼子是什么意思

- 查破是什么意思

- 查硎是什么意思

- 查礼是什么意思

- 查祥是什么意思

- 查票是什么意思

- 查票表决制是什么意思

- 查禁是什么意思

- 查禁 《先驱》半月刊是什么意思

- 查禁《先驱》半月刊是什么意思

- 查禁反动、怪诞、黄色书刊是什么意思

- 查禁淫秽物品是什么意思

- 查禁走私(辑私)是什么意思

- 查禮是什么意思

- 查私是什么意思

- 查秉初是什么意思

- 查秉鈞是什么意思

- 查科战争是什么意思

- 查税是什么意思

- 查穀斋是什么意思

- 查究是什么意思

- 查究和揭发是什么意思

- 查究奸邪是什么意思

- 查究审讯是什么意思

- 查究审问是什么意思

- 查究抵罪是什么意思

- 查究更正是什么意思

- 查究考察是什么意思

- 查究责备是什么意思

- 查究起来,没有确实的根据或证据是什么意思

- 查究追问是什么意思

- 查究,追究是什么意思

- 查窃是什么意思

- 查第格 [法国]伏尔泰是什么意思

- 查算是什么意思

- 查管是什么意思

- 查籥《万州湖滩寄王夔州》是什么意思

- 查类手册是什么意思