布氏杆菌病brucellosis

又叫波状热,系由于人接触病兽(羊、牛、猪等)及其分泌物由布氏杆菌感染而引的一种急性传染病,本病遍于世界各地,我国主要见于西北,东北和内蒙等牧区。病理改变主要见于网状内皮系统(淋巴结、脾、肝、骨髓)炎性浸润和形成肉芽肿。临床表现在急性期可有多种热型(波浪热、驰张热、不规则热、低热等);呼吸系统可有支气管炎与肺炎的表现;循环系统可有出血、便血、心肌炎、静脉炎等表现;消化系统可有恶心、呕吐、腹痛、腹泻、肝脾肿大等症状;泌尿系统可有睾丸炎、前列腺炎等症状;神经系统可有各神经炎、脑及脑膜炎、脊髓炎、神经功能障碍等症状;骨骼系统可有骨髓炎、关节炎等症状。慢性期有疲乏、低热、焦虑、失眠等表现。诊断:依据流行病学资料、临床表现、血培养与凝集反应可确诊。治疗:早期联合应用抗生素,链霉素与四环素;慢性期应用特异性脱敏疗法并伍用抗菌药物。

布氏杆菌病

又称“波浪热”。布氏杆菌引起的传染病,人接触牛羊猪等病畜经皮肤传染或食入未熟的肉及生乳品经口感染。临床特点为长期发热、多汗、关节痛、睾丸炎、肝脾肿大等。慢性期有类似神经官能症的表现及骨关节病。治疗以联合应用抗菌药物为主。预防重点在于管理病畜,注意饮食卫生和流行区人员应定期接种菌苗。

布氏杆菌病

又称“传染性流产”。由布氏杆菌引起的人畜共患的一种慢性传染病。经消化道、生殖道、皮肤、粘膜感染。症状为生殖器官发炎、流产、不育和其他组织的炎症病变。染病畜群应反复用血清凝集反应检出阳性反应病畜,并严格隔离或淘汰,受威胁的健畜进行免疫接种。人感染此病又叫“波浪热”或“马尔他热”。

布氏杆菌病

布氏杆菌病为各型布氏杆菌引起的人畜共患的自然疫源性传染病。临床急性期主要表现为长期发热、多汗、关节炎、睾丸炎、肝脾肿大等;慢性期主要为骨关节病及类似神经官能症表现。本病最初(1860)发现于地中海,特别是马尔他岛,故曾被称为马尔他热,由于有些病人的热型呈波浪型,故也曾被称为波状热。

病原学 布氏杆菌为革兰阴性球状杆菌,长0.6~1.5μm,宽0.5~0.7μm,其形态易受环境因素的影响。本菌可分6型: 羊型、牛型、猪型、森林鼠型、绵羊附睾型、犬型。各型又可分为若干生物型如羊型可分3个,牛型9个、猪型5个。本菌生物型较多的原因,可能是由于同一菌型在不同宿主体内繁殖,发生遗传变异较多之故。各型对人的致病力不同,其中羊型最强,猪型次之,牛型较弱,犬型仅偶可传染给人。各生物型的致病力也不相同。各型之间有共同抗原,故可用一种弱毒或无毒活菌苗预防各型布氏杆菌病。

本菌生长缓慢,尤其是刚从人体分离的最初几代生长更慢,常需5~10天,有时需20~30天,故培养应观察2~4周。牛型的最初几代培养,需增加CO2的含量(5~10%)。

本菌在外界环境中生活力较强,可通过多种途径传播。对光、热及常用化学消毒剂抵抗力较弱: 日光直晒20分钟,湿热60℃30分钟,100℃立即死亡。漂白粉(2.5%乳剂)、升汞(0.05%)、来苏(3%)及乳酸(0.5%)均可在1~2分钟内将其杀死,在0℃以下,则可生存数月。

流行病学 本病的传染源主要是病畜,常见者为羊、牛和猪。各国的主要传染源不同,如美国主要是猪;我国主要是绵羊及山羊,其次是牛,猪仅在个别地区为传染源。各型布氏杆菌在各种动物之间可有转移现象,其中以羊型菌转移到牛的意义最大,不仅因羊型菌对人有较高的致病性,且因牛奶及其制品比羊奶应用更广,可能造成更多人的感染。其他家畜,如鹿、马、骆驼、狗、猫等也均可感染本病,它们作为传染源的意义不大。病人的传染性很小。

母畜罹患本病后常致流产或死胎,这种死胎及母畜产后阴道分泌物、羊水及胎盘中均含有大量布氏杆菌,如接羔或处理流产物时缺乏防护则极易受染。病畜亦可从奶中排菌,故奶和奶制品也是重要的传播因子,在有饮生奶习惯的地区尤为重要。病畜肉及内脏含有大量细菌,如屠宰、剥皮时不注意防护也可受染。羊毛、羊皮、土壤、水源等也经常被病畜的排泄物、分泌物所污染,故接触未经处理的毛、皮、饮用生水等也均可被感染。带菌的尘土也可经呼吸道而进入人体。

布氏杆菌的侵袭力很强,可经完整的粘膜和皮肤进入体内。在国内以经皮肤受染为主,喜生饮、生食地区,则经口受染可能性很大; 此外,经呼吸道粘膜及眼结膜受染均有可能。

任何年龄均可感染本病。感染率的高低取决于受染机会的多少。感染后可获较强的免疫力。

发病机理与病理 布氏杆菌无外毒素,致病主要与活菌及内毒素有关。细菌经皮肤、粘膜进入人体后,先在局部淋巴结内繁殖,如人体防御功能较强即可将其消灭,否则细菌繁殖到一定数量即进入血液,产生菌血症及毒血症。细菌随血液散布全身,可产生各种迁徙性病灶,由于多种组织和器官均可受侵,故临床表现常多样化。病灶中的病原菌可多次进入血流而引起复发。病原菌主要在细胞内生长繁殖,抗菌药物不易到达,此乃本病不易根治和易于复发的原因之一。至慢性期,则细菌主要局限于各脏器内,全身症状较轻而主要表现为脏器局部损害。病理变化广泛,几乎所有器官和组织都可累及,其中以单核吞噬细胞系统较明显,淋巴结、肝、脾、骨髓中均有单核吞噬细胞增生,并有上皮样细胞及大单核细胞形成的肉芽肿,有时亦可形成脓肿。肝脏在急性期可有急性炎症,慢性期偶可形成肝硬化。此外,心血管系统(血管炎、心肌炎、心包炎、心内膜炎)、神经系统(神经根炎、神经炎、脑膜炎、脑膜脑炎)、骨关节系统(关节炎、脊椎炎、骨髓炎)、泌尿生殖系统(睾丸炎、附睾炎、子宫内膜炎、肾脏混浊肿胀)、呼吸系统(肺炎)等均可受累。

临床表现 轻重不一。羊型常较重,牛型常较轻,甚至无症状。

潜伏期一般1~3周,平均2周。最短3天,最长1年。起病多缓慢,少数可急骤。

急性期主要表现如下:

❶发热和多汗: 约20%病例为波状型发热,每次发热持续1至数周,然后逐渐退热,数日至数周后又逐渐上升,如此反复多次。其余病例则表现为弛张热、不规则热及持续低热等。发热可持续数周至数月。发热期间出汗常很多,有时可湿透衣被。

❷关节痛:主要发生在大关节,如肩、髋、膝、肘、腕等,常呈游走性。个别病例也可局限于某一关节。有时疼痛很剧烈。也可发生滑囊炎、腱鞘炎或肌肉痉挛性疼痛等。

❸生殖系统表现:男性患者中约20~40%可发生睾丸炎或附睾炎,也可有精索炎或鞘膜积液等。女性患者可发生卵巢炎、输卵管炎或子宫内膜炎;偶可致流产。

❹神经系统表现:主要为神经痛,乃神经根或神经干的病变所引起,如腰骶神经根炎、肋间神经痛、坐骨神经痛等,偶可发生脑膜炎、脑膜脑炎、脊髓炎。

❺单核吞噬细胞系统表现:局部淋巴结肿大较常见,其部位与布氏杆菌侵入人体的部位有关。偶可见多发性淋巴结炎。肝、脾肿大也较常见,国外约占30%,国内则较低。个别病人可发生肝硬化。此外可有一过性的充血性皮疹(偶为出血性),亦可有皮下小结节、支气管炎、肺炎、心肌炎、心内膜炎、神经性耳聋、视神经炎等。

近年来,布氏杆菌病病情有逐渐减轻趋势,不典型病例越来越多,常表现为短期低热,其他系统症状常不明显,这可能与广泛进行预防接种、较多应用抗生素和生活条件改善有关。

慢性期可继发于急性期,亦可无急性期病史而直接表现为慢性期症状,此尤多见于牛型。本期症状多无特异性。病人常有疲乏、无力、多汗、低热、失眠、淡漠或烦躁不安等类似神经官能症的表现。亦可表现为固定而顽固的关节或肌肉钝痛,可反复发作达数年之久。亦可因骨质破坏、关节面粗糙、关节强直或肌腱变硬、挛缩而使活动受限。肝、脾也可肿大。

诊断 流行病学资料应注意与病畜直接接触史,尤其是兽医、放牧员等以及进食或接触病畜之肉、内脏、皮、毛、乳及乳制品以及污染的饮水、空气等。实验室检查,以细菌培养阳性的意义最大。急性期血培养阳性率较高,可达80%,慢性期较低; 骨髓培养则急、慢性期均较高。尿、脑脊液、淋巴结穿刺液的培养阳性率均不高。应用鸡卵卵黄囊内接种和动物接种(小白鼠、豚鼠)可提高阳性率。血清学检查常用者为试管凝集反应,本法较稳定,效价1:100以上有诊断意义,病程中效价增加4倍以上则意义更大。急性期阳性率较高,可达80~90%;慢性期较低,约30~60%。补体结合反应特异性强,持续时间较长,慢性期阳性率也较高,可达85%以上,但急性期出现较晚,一般发病20日后阳性率才达85%左右,且操作较复杂,故主要用于慢性期的诊断。效价1:10(卄)为阳性,病程中效价增高4倍意义更大。抗人球蛋白血清试验可用以检测不完全抗体,阳性出现早,消失晚,比试管凝集反应更灵敏,故急性期及慢性期阳性率均较高,特异性亦较强,但操作较复杂,效价1:200为阳性。布氏杆菌素皮内试验为一种细胞免疫性延迟超敏反应,感染后阳性可持续数年至20年,故一般不用于现症患者的诊断,而主要用于流行病学调查。此外,免疫荧光检查、酶联免疫吸附、对流电泳等均有人试用。

本病血白细胞总数常正常或偏低,淋巴细胞相对增多。肝功能试验可阳性。心电图可有P-R间期延长、心肌损害、心律异常等,X线检查可发现骨关节系统有病变。

本病急性期应与风湿热、伤寒、结核、败血症、黑热病、疟疾等鉴别。慢性期应与骨、关节疾患和神经官能症鉴别。

治疗 急性期应以控制感染为主,除一般治疗及对症治疗外,主要应用抗菌药物。为提高疗效、防止耐药,现多主张联合疗法。联合疗法可分两类,一类是链霉素合用其他抗菌药物(磺胺类、氯霉素、四环素),其中以链霉素合用四环素效果较好。前者每日1g,分2次肌注,后者每日2g,分4次口服。另一类为抗菌增效剂(TMP)合用其他抗菌药物(磺胺类、四环素族),其中以复方磺胺甲基异唑(TMP+SMZ)应用较多。 每日4~6片, 分2次口服。中毒症状严重者,可短期加用肾上腺皮质激素。由于布氏杆菌主要在细胞内寄生,抗菌药物不易到达,故常易复发,为减少复发,疗程至少3周。

慢性期的治疗比较困难。慢性期以变态反应表现为主,病原菌亦可能起重要作用,故治疗时应菌苗疗法合用抗菌疗法。另外,慢性病人多具有局限性器质性病变,可采用理疗、针灸等局部治疗。

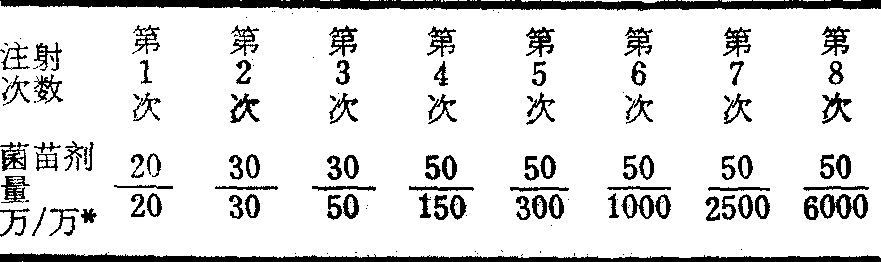

菌苗疗法可静脉、肌肉、皮下、皮内给药,其中以静脉法疗效最好。具体方法见表。

鲁德涅夫两阶段静脉法

*分子表示准备剂量,分母表示治疗剂量。每次注射分两

次进行,先静脉注射准备剂量,隔一小时半至二小时后

再静脉注射治疗剂量。

每3~5天治疗1次。准备剂量达50万菌体后即不再增加,治疗剂量根据前一次治疗后病人反应强度以决定是否增加,如反应过重则不增加,较轻则可多增加一些。由于疗效与反应程度有关,故应以反应明显而不严重为宜。本疗法近期疗效可达75~95%,但远期疗效仅20~30%。

布氏杆菌心内膜炎的治疗也很困难,此病虽少见,仅占布氏杆菌病患者的0.33~1.64%,但病死率很高,很多药物的联合应用均告失败。仅偶有合用链霉素及磺胺或复方磺胺甲基异噁唑治愈的报告。

布氏杆菌脑膜炎的治疗似以氯霉素合用链霉素效果较好。链霉素应同时鞘内注射,抗菌增效剂(TMP)也较易透过血脑屏障,故亦可与其他抗菌药物 (如SD、SMZ、氯霉素)合用。

预防 在管理传染源方面,控制和消灭家畜中的布氏杆菌病是最主要的措施。牧区应定期检查,发现病畜,立即进行淘汰或隔离于专设牧场,按兽医卫生措施处理。购进牧畜应隔离观察1个月,并进行细菌学、血清学检查,无病者方可合群放牧。严禁买卖病畜。牧畜应进行预防接种,接种应做到连续性(每年免疫1次,连续3~5年)和连片性(比较广大的地区同时接种)。接种的方法除皮下接种外,我国正广泛应用饮菌免疫和气溶胶吸入免疫,即将菌苗置入水中或以气溶胶的形式。使牲畜在饮水或呼吸的过程中接受免疫,此法简便易行、免疫效果亦好,适合于大规模应用。急性期病人应适当隔离。

在切断传播途径方面,首先应切实做好个人防护,如凡从事畜牧业(包括兽医)、屠宰工作以及有关皮、毛、乳、肉加工人员工作时应穿工作服,带口罩、帽子和手套,工作完后洗手消毒,用过的防护用品、用具及被污染的地面均应消毒处理。其次应加强畜产品的卫生监督,如生乳应经巴氏法消毒后出售,饮用前最好煮沸。屠宰时应将健畜、病畜分开。病畜肉类应高温处理(蒸或煮)或盐腌2个月以上后出售,皮、毛应消毒(环氧乙烷等)或存放4个月后出售。同时应大力开展爱国卫生运动,加强水、粪、畜管理,保护水源免受污染。

凡可能受染本病的人员均应进行预防接种,每年1次。各流行区应在每年产羔季节前2~4月接种,其他有关职业人员应在生产旺季前2~3月接种。菌苗中以减毒活疫苗效果较好,目前常用者有19-BA及104-M两种,前者多用皮下注射,后者因残余毒力较强,仅适合皮肤划痕接种,免疫效果均较好。

- 阿Q正传一〇八图是什么意思

- 阿Q正传创作论是什么意思

- 阿Q正传插图是什么意思

- 阿Q精神是什么意思

- 阿Q论稿是什么意思

- 阿·吉基是什么意思

- 阿·托尔斯泰是什么意思

- 阿·托尔斯泰是什么意思

- 阿·托尔斯泰是什么意思

- 阿·托尔斯泰是什么意思

- 阿·托尔斯泰历史剧三部曲是什么意思

- 阿·格列布涅尔是什么意思

- 阿·格列布涅尔是什么意思

- 阿·泰戈尔是什么意思

- 阿·泰戈尔是什么意思

- 阿·茨威格是什么意思

- 阿·赛义德是什么意思

- 阿—斯综合征是什么意思

- 阿—斯综合征是什么意思

- 阿一旦的故事是什么意思

- 阿丁是什么意思

- 阿万提是什么意思

- 阿万纪美子是什么意思

- 阿不列孜·木沙巴也夫是什么意思

- 阿不列索夫是什么意思

- 阿不力米提·玉素甫是什么意思

- 阿不加吉汗是什么意思

- 阿不勒哈依尔·吐烈是什么意思

- 阿不勒海尔汗是什么意思

- 阿不御,焉舒兮。是什么意思

- 阿不拉·阿木提是什么意思

- 阿不来提·阿不力米提是什么意思

- 阿不海尔汗是什么意思

- 阿不都·哈林汗是什么意思

- 阿不都·哈林汗是什么意思

- 阿不都·拉提夫汗是什么意思

- 阿不都·拉提夫汗是什么意思

- 阿不都克日木·买合苏木是什么意思

- 阿不都克日木·买合苏木是什么意思

- 阿不都勒海·艾合坦莫夫是什么意思

- 阿不都哈依尔托列是什么意思

- 阿不都哈力克·维吾尔是什么意思

- 阿不都哈力克·维吾尔是什么意思

- 阿不都哈力克·维吾尔是什么意思

- 阿不都哈德尔·大毛拉是什么意思

- 阿不都哈迪尔·大毛拉是什么意思

- 阿不都拉是什么意思

- 阿不都拉是什么意思

- 阿不都拉·肉孜是什么意思

- 阿不都拉·阿培孜是什么意思

- 阿不都拉哈汗是什么意思

- 阿不都拉哈汗是什么意思

- 阿不都热依木·乌铁库尔是什么意思

- 阿不都热依木·乌铁库尔是什么意思

- 阿不都热依木·那扎尔是什么意思

- 阿不都热依木·那扎尔是什么意思

- 阿不都热合满是什么意思

- 阿不都热合满·穆义提是什么意思

- 阿不都热合满·穆义提是什么意思

- 阿不都热衣木·哈山诺夫是什么意思