屐

读音j·i(-),为i韵目,属i—er韵部。奇逆切,入,陌韵。

❶木屐;木制的鞋。

❷泛指鞋。

屐叽jǐ

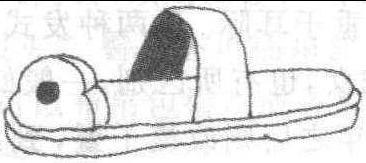

木头鞋。旧时关中人在下雨时穿的一种鞋,叫“泥屐”。那时下雨,因无胶鞋踩泥水,就用这种木头鞋,即“泥屐”,下雨时踩泥水。这种鞋,用木板作鞋底,在鞋底下装有两道横木齿,横木齿一般高于泥水路(约有三五公分),穿时用绳子绑紧,即可在泥水路上行走。现在已不用这种鞋了,经改装,已将两道横木齿放低,作拖鞋用了。

《说文》:“屐,屫(juē)也。”唐颜师古注:“屐者,以木为之,而施两齿,所以践泥。”

屐《广韵》奇逆·陌;giáh‖jī

见[柴屐]。

屐ji

木底鞋。李白《梦游天姥吟留别》:“脚著谢公~,身登青云梯。”

屐jī

木底鞋

△ 木~。

屐

❶木底鞋:木~。

❷泛指鞋:~履(lu)丨草~。

屐jī

❶ 木头鞋:木屐。

❷ 泛指鞋:屐履│革屐。

屐jī

木头鞋,底部前后有齿:我这一套是全的。有一双棠木~,才穿了来,脱在廊檐上了。(四五·1046)

木板鞋。底或有齒,或無齒。相傳先秦時即有此物,至魏晉時廣爲流傳,形制亦隨時代而演變,達於明清。《釋名·釋衣服》:“屐,榰也,爲兩足榰以踐泥也。”《漢書·爰盎傳》:“盎解節施懷之,屐步行七十里。”《晉書·宣帝紀》:“關中多蒺藜,帝使軍士二千人著軟材平底木屐前行,蒺藜悉著屐。”《宋書·謝靈運傳》:“靈運常著木屐,上山則去前齒,下山則去後齒。”

屐jī

木屐,木底有齿的鞋子,用于登山。《晋书·宣帝纪》:“使军士二千人著软材平底木~前行。”李白《梦游天姥吟留别》:“脚著谢公~,身登青云梯。”

屐*ji

E5EC

登山或走泥路用的木头鞋,底部有齿防滑。也泛指鞋:草~/脚著谢公~(李白诗)/应怜~齿印苍苔(叶绍翁诗)。

鞋子

鞋(鞋袜;布~;胶~;凉~;套~;球~;雨~;锦~;绣~;鞋脚手) 履(履舄;履靸;履屐;履鞋;履凫;跟履;足履) 屝 屣躧 鞨 鞵 鞔 舄(屦舄;云舄)鸾尾

鞋和袜:鞋袜 鞋脚

鞋袜之类:鞋脚

鞋和衣带:履带

鞋的一种:屐(锦~)

鞋的尺寸:履度 鞋码

鞋合穿:合脚 跟脚 跟足

鞋袜干净美观:甜鞋净袜

鞋破烂:履穿(衣敝~)

另见:穿鞋 脱去

木屐

屐(屐子;阮屐;阮家屐) 木板鞋

涂蜡的木底鞋:蜡屐

雨天所著的木屐:雨屐

高齿木屐:高屐 高齿屐

高底木屐:高屐

(木底鞋:木屐)

屐jī

装有木齿的鞋子,鞋底一般以木为之,鞋面可以用木、麻、布、皮等制成。初时雨天穿着,用以防滑防潮,后晴天亦可穿着。隋唐之后,社会中穿屐之风渐衰,仅见于少数妇女。相传晋文公臣介子推被烧死在锦山上,晋文公十分悲痛,将其死时所抱之树制成木屐,每日向木屐深深鞠躬。汉刘熙《释名·释衣服》:“屐,搘也,为两足搘,以践泥也……帛屐,以帛作之,如屩者。不曰帛屩者,屩不可践泥也。此亦可以步泥而浣之,故谓之屐也。”宋高承《事物纪原》:“《异苑》曰:介子推抱木烧死,晋文公伐以制屐。萧子显《齐书》曰:襄阳有发楚王冢,获王屐。《论语隐义》曰:孔子至蔡,有取孔子屐者。”《汉书·爰盎传》:“盎以泰常使吴,吴王欲使将,不肯。欲杀之,使一都尉以五百人围守盎军中……盎解节旄怀之,屐步行七十里。”《太平御览》卷六九八:“孔子至蔡解于客舍,入夜有取孔子一只屐去,盗者置屐于受盗家。孔子屐长一尺四寸,与凡人屐异。”《孔丛子》卷下:“子高衣长裙,振褒袖,方屐麄翣,见平原君。”《后汉书·五行志一》:“延熹中,京都长者皆著木屐;妇女始嫁,至作漆画,五彩为系。”北齐颜之推《颜氏家训·勉学》:“梁朝全盛之时,贵游子弟……无不熏衣剃面……(著)跟高齿屐。’官吏朝参亦可著此。”《南史·虞玩之传》:“高帝镇东府,朝廷致敬,玩之为少府,犹蹑屐造席。高帝取屐亲视之,讹黑斜锐,蒵断以芒接之。问曰:‘卿此屐已几载?’玩之曰:‘初释褐拜征北行佐买之,著已三十年,贫士竟不办易。’高帝咨嗟,因赐以新屐。”《晋书·阮孚传》:“初,祖约性好财,孚性好屐。同是累而未判其得失,有诣约,见正料财物,客至,屏当不尽;余两小簏,以著背后,倾身障之,意未能平。或有诣阮,正见自蜡屐(往屐上涂蜡),因叹曰:‘未知一生当著几量屐?’神色甚闲畅,于是胜负始分。”《敦煌曲·内家娇》:“屐子齿高,慵移步两足恐行难。”唐李白《越女词》:“长干吴儿女,眉目艳新月,屐上足如霜,不著鸦头袜。”五代毛熙震《南歌子》词:“鬓动行云影,裙遮点屐声。”宋陆游《上元后连数日小雨作寒戏作》诗:“穷阎今雨无车马,卧听深泥溅屐声。”又《春阴》诗:“裘茸细雨初惊湿,屐齿新泥忽已深。”

屐

古有木屐、竹屐、帛屐、棕屐、草屐、皮屐、谢公屐、金齿屐、勾背屐等。一般是木底,底有前后两齿,便于雨天在泥地行走。最早的木屐始于战国时。相传晋文公臣介子推被烧死在锦山上,晋文公十分悲痛,将其死时所抱之树制成木屐,每日向木屐深深鞠躬。一般认为晋文公所制之屐为中国第一屐。着木屐主要分布在两广(广东、广西)和南方地区以及江南一带,包括上海。北方罕见着屐者 (朝鲜族例外,也有着屐者)。古代木屐形制分为两种,一为齿屐,一为平底屐,其中以齿屐为主。《急就篇》颜师古注:“屐者以木为之,而施两齿,所以践泥”,平底屐实际上是去齿的木屐。宋代以前,木屐尚无实物可见,最早的图像资料是南宋的《雪屐观梅图》。据载,古代着屐有一定的礼仪。汉代时曾用做婚鞋,《后汉书·五行志》:汉代妇女出嫁时必须穿木屐,屐上施以彩画,并以五彩丝带系之。魏晋南北朝时,男女皆可着屐,但规制甚严,《晋书·五行志》:“初做屐者,妇人圆头,男人方头。圆者顺之义,所以别男女也。至太康 (280~289年) 初,妇人屐乃头方与男无别。”唐宋男女皆通着木屐。清代以油靴、皮靴或钉履替代了木屐,但底层百姓依然着屐很多。至今两广仍很盛行。

木屐

屐

一种下面装有两齿的木鞋,为雨天所用,便于踏泥。夏天南方也用作凉鞋。最早出现在汉代,到东汉末年,木屐开始流行。最初只在穷寒的庶士中流行,到魏晋时期,穿屐之风大盛,上至天子公卿,下到文士庶民,无论平时家居还是出门,都爱着屐。南朝的士族大夫都喜欢木屐,而且亲手制作,以至成癖。阮孚生性好屐,曾亲自为屐涂腊。诗人谢灵运常穿一种带活动齿的木屐,上山时去掉前齿,下山时去掉后齿,以方便上下保持平衡。南朝木屐式样繁多,宋武帝刘裕有连齿木屐,梁朝的贵族子弟,多穿高跟齿屐。司马懿领兵攻蜀,用软质的木材做成平底木屐,方便行军。最初的屐头,男子为方形,妇女用圆形。西晋太康以后,妇女也开始用方头屐。隋唐以后,穿屐之风锐减,但在南方的闽粤等地,由于天气湿热,民间穿屐之风一直持续到近代。日本人穿木屐的风俗,是隋唐时从中国传入的。

屐

古代的一种复底鞋,以木为之,下有两木齿,形与今日本木屐相似。所置两齿,“可以步泥而浣之”(《急就篇》颜师古注)。屐较轻便易用,多用于走长路。《汉书·爰盎传》:“屐步行七十里”。其鞋头之形,据《搜神记》载,男鞋方头,女鞋圆头。但实际上往往通用,并无严格规定。屐之贵者,作彩画漆饰,鞋面以五色丝为之。《后汉书·五行志》:“延熹中,京师长者皆著木屐,妇女初嫁,作漆画屐。五色彩作丝”。

屐jī

❶ (木头鞋) clogs: 木 ~ clogs;wooden shoes

❷ (泛指鞋) shoes in general: 草 ~ straw sandals

屐

雨天用于践泥的一种鞋。木底,帛面,其下有齿。《庄子·天下》:“使后世之墨者,多以裘褐为衣,以跂蹻为服,日夜不休,以自苦为极。”跂蹻即屐屩。《广雅·释器》:“屐,屩也。”《释名·释衣服》:“帛屐,以帛作之,如屩也。……屐可以践泥也。”

屐

汉时流行木底带齿之鞋。《后汉书·五行志》一:“延熹中,京都长者皆著木屐。妇女始嫁,至作漆画五采为系。”据汉史游《急就篇》所记,其形制鞋方者为男,园头为女,下置两齿,“可以步泥而浣之。”今日本人木屐即从中国传去。

屐.jpg) 金文;

金文;.jpg) 篆jī

篆jī

[尸(人的側立面,意符) + 彳(示動符)+支(聲符)→屐(《説文》:“屐,屩(juē草鞋)也。從履省,支聲。”屐:木頭鞋,泛指鞋〈木屐、屐履〉。)]

[宋] 辛棄疾《滿江紅·過眼溪山》:“佳處徑須攜杖去,能消幾兩平生屐?”(好的去處必須帶拐杖,人生能穿幾雙鞋?)

△屐jī

10画 尸部 木头鞋。泛指鞋: 木~。

- Tithe是什么意思

- title是什么意思

- ti·dy是什么意思

- ti·tie是什么意思

- TJT-1加脂剂是什么意思

- TL新型皮革加脂剂是什么意思

- TMP法是什么意思

- TMP系统单段磨浆和多段磨浆的比较是什么意思

- Tn综合征是什么意思

- to是什么意思

- to是什么意思

- toast是什么意思

- tobacco是什么意思

- Tobacco litigation是什么意思

- to be plain with you是什么意思

- today是什么意思

- toe是什么意思

- TOEFL应试4000词是什么意思

- together是什么意思

- together是什么意思

- toil是什么意思

- toilet是什么意思

- token是什么意思

- TOKTEN(托克泰恩)计划是什么意思

- tolerable是什么意思

- tolerable是什么意思

- tolk是什么意思

- toll是什么意思

- toll是什么意思

- toll是什么意思

- Tolumonas auensis是什么意思

- tol·er·ant是什么意思

- tomato是什么意思

- tomb是什么意思

- tomorrow是什么意思

- ton是什么意思

- ton是什么意思

- tone是什么意思

- tongue是什么意思

- tongue是什么意思

- tongue是什么意思

- tonight是什么意思

- too是什么意思

- too是什么意思

- tool是什么意思

- tool是什么意思

- to one’s surprise是什么意思

- tooth是什么意思

- tooth是什么意思

- tooth是什么意思

- toothache是什么意思

- To out-herod Herod是什么意思

- too…to…是什么意思

- top是什么意思

- top是什么意思

- top是什么意思

- topic是什么意思

- topography是什么意思

- torch是什么意思

- torpedo是什么意思