小肠xiǎo cháng

肠的一部分。11世纪末沈括《梦溪笔谈》卷二十六:“自余顽石草木,则但气味洞达耳。及其势尽,则滓秽传入大肠,润湿渗入小肠,此皆败物,不复能变化,惟当退泄耳。”1873年丁韪良等《中西闻见录》第11号:“胃体纡曲,其形如袋,上有贲门,下有幽门,为出纳之户。食至,则贲门发舒以纳之,膜生酸液以化之,胃力运动以迫之,即化为糜,递出幽门而入小肠矣。”

六腑之一。有“受盛之腑”、“受盛之官”之稱。上接幽門與胃相通,下連大腸,包括回腸、空腸、十二指腸,有主化物而分化清濁之功能。其稱始見於先秦典籍,今沿稱。《素問·靈蘭祕典論》:“小腸者,受盛之官,化物出焉。”又《氣厥論》:“膀胱移熱於小腸,鬲腸不便,上爲口麋。”

消化器官

胃:胃(~酸;~液;健~;开~) 食肠水谷之海 仓廪之官

道家称胃:太仓 中池

胃腔:脘(胃脘)

脾脏:脾(脾土)

道家称脾:黄媪

胰脏:胰(胰子) 膵

胆:胆(胆囊;~管;~道;~汁;悬~)精斗

肠子:肠(~腔;~壁;大~;小~;空~;肓~;迴~;结~;十二指~)

大肠:胴 盘肠

柔细的肠:丝肠

肓肠末端的突起:阑尾

肠的末端:肛(肛门;肛管) 尻 粪门 便门 魄门 屁眼 谷道 余窍 后阴 后门 后窍 烛营

肛门和尿道:阴窍

阴部和肛门:下窍

小肠small intestine

六腑之一。位于腹部,前连于胃,后接大肠。主要功能是主化物而分别清浊。《黄帝内经·素问》:“小肠者,受盛之官,化物出蔫。”《司牧安骥集》“王良先师天地五脏论”:“小肠为受盛之腑。”小肠承接胃中腐熟的水谷,经进一步消化,并分别清浊。清者为水谷精华部分以营养全身;浊者为糟粕及多余之水液,分别归大肠和膀胱,变化为粪便和尿液而排出体外。小肠有病,除影响消化吸收功能外,还可出现排粪、排尿的异常,如泻泄、尿血、尿少等症。

小肠

❶六腑之一。上接幽门,与胃相通,下连大肠,包括回肠、空肠、十二指肠。主要功能是主化物而分别清浊,它承接胃腐熟的饮食再行消化,有“受盛之腑”、“受盛之官”之称。食糜在小肠再经过消化并分别清浊,精华部分营养全身,糟粕归大肠,水液归于膀胱。《素问·灵兰秘典论》:“小肠者,受盛之官,化物出焉。”《医学入门》:“小肠上接胃口,受盛其糟粕传化,下达膀胱,泌别其清浊宣通。”

❷推拿穴位名,常用推法以治腹泻。

❶位于小指尺侧缘一线(《幼科推拿秘书》),现用此处居多。

❷男位于食指近端指骨的腹面,女则在食指中段指骨的腹面(《针灸大成》卷十)。

❸位于中指近端指骨的腹面(《小儿推拿广意》)。

❹位于食指中段指骨的腹面(《幼科铁镜》)。

小肠small intestine

脊椎动物肠的前段。起于胃幽门,止于大肠。为食物全面消化、吸收的最主要部位。在鱼类一般不分区,在两栖类分十二指肠和空回肠两部分。高等脊椎动物的小肠可分为十二指肠、空肠、回肠三部分。小肠长短随动物种类而异,一般草食动物的小肠较肉食动物为长。管径一般较小且均匀。肠壁内富有小肠腺,能分泌多种酶,将已被胃液和胰酶初步消化的食物,进一步消化为可吸收的营养物质。十二指肠黏膜下层的十二指肠腺可分泌碱性黏液保护肠上皮,不受胃酸侵蚀。黏膜表面有许多皱襞和微细指状突起(绒毛),可扩大消化吸收面积,促进营养物质的吸收。中兽医学认为小肠为六腑之一,可消化食物,吸收营养、并与粪便、尿液的排泄有关。

小肠

六腑之一。与今天所称的小肠类似。其主要功能是将胃消化过的食物分清别浊,将营养部分吸收,通过脾脏输布到全身。糟粕部分下传至大肠。多余的水分下入膀胱。小肠与心有经络相通,互为表里。心有热可转移到小肠,出现小便短赤,尿道灼热疼痛等症。用清心火的药物治疗多可收效。

小肠

消化管中最长的一段纡曲管道。小肠依其功能和形态被分成十二指肠、空肠和回肠3部分。成人小肠全长约3.1~9.5 m。十二指肠成年人为16~29 cm,空肠和回肠的长度,男性为2.95~9.20m,女性为2.80~9.60 m。其中,空肠和回肠各占长度的2/5和3/5。

小肠xiaochang

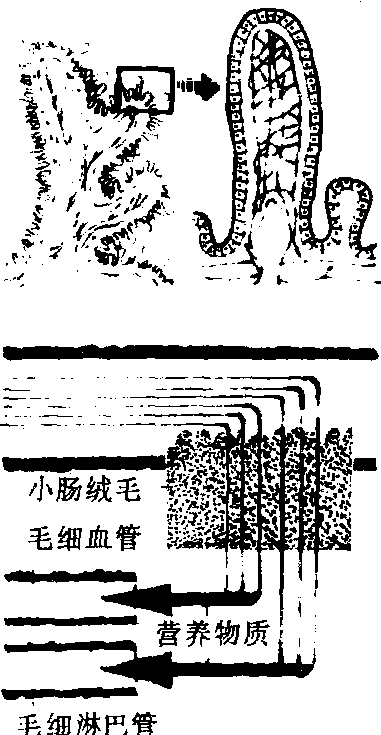

肠的前段。上接胃的幽门,下连大肠。食物最后全面消化和吸收都在此进行。低 等脊椎动物如鱼类的小肠短而直;两栖类的小肠分为十二指肠和空回肠两部分;高等脊椎动物的小肠可分为十二指肠、空肠和回肠3部分。一般草食动物的小肠较长,肉食动物的小肠较短。小肠的管径一般较小而均匀,其粘膜有丰富的肠腺,能分泌多种酶,可将已被胃液和胰液初步消化的食物进一步消化为可吸收的营养物质小肠粘膜表面又有很多环状皱襞和细微的指状绒毛,可扩大吸收的面积。消化分解后的简单物质,都可以通过绒毛的上皮细胞,吸收到绒毛的毛细血管和乳糜管中。

小肠xiaochang

食物消化和吸收的主要场所,盘曲于腹腔内,是消化道最长的部分。上连幽门,下与盲肠相接,全长约3~5米,分为十二指肠、空肠和回肠三部。十二指肠是小肠的起始段,长25~30厘米,呈“C”型,环抱胰头。十二指肠有胆总管和胰管的共同开口。小肠粘膜上皮凹陷形成肠腺,可分泌肠液。小肠内含有多种消化酶的各种消化液,可以分解蛋白质、脂肪、糖类、核酸等各种食物成分。小肠壁肌肉蠕动还可进行物理消化。小肠粘膜有许多环形皱襞,是粘膜层随粘膜下层向腔内面凸起而成,上面还有指状突起——小肠绒毛,增大粘膜的表面积,有利于营养物质的吸收。

小肠xiaochang

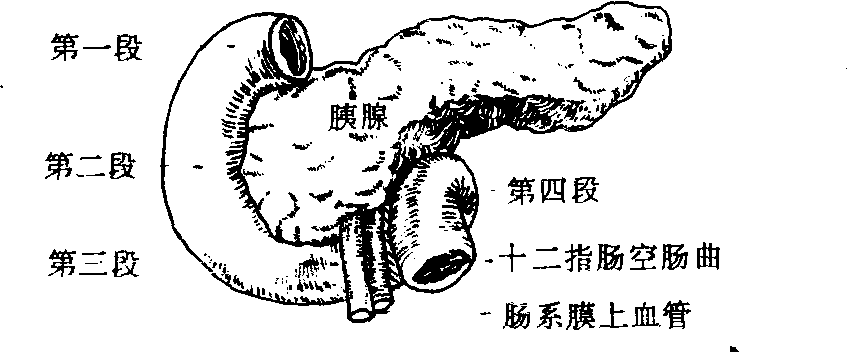

消化道中消化、吸收的主要部位。成人小肠约5~6米,是消化道最长的一段。上接胃的幽门,下通盲肠。小肠分为十二指肠、空肠和回肠三部分,各部分间无明显界限。十二指肠位于上腹部,紧贴腹后壁,因长约十二个手指的横径而得名,呈“C”字形弯曲,包绕胰腺头。十二指肠可分成四段:第一段从幽门开始,2~3厘米长,在X线观察下呈锥形或圆形,所以又称为十二指肠冠部或球部,是溃疡病的好发部位;第二段又叫做下降部,在胰腺头部顶端,总胆管与胰管在这里开口;第三段是横行部;第四段是上升部,和空肠交界处形成一个锐角,叫做十二指肠空肠曲 (图1)。空肠占空小肠全长的上2/5,而回肠占下3/5。肠腔愈往下愈狭小,因此肠腔因异物而引起的梗阻,往往是发生在回肠的末端。回肠末端开口于盲肠处,其粘膜折叠成回盲瓣,有阻止盲肠内容物反流入回肠的作用。小肠壁靠管腔面为粘膜层,在此层中有许多肠腺和绒毛 (图2),是分泌肠液和吸收营养的场所。小儿的肠管相对比成人长,消化道面积相对比成人大,肠壁薄,粘膜富于血管,通透性强,故吸收率高。但一旦发生消化道感染,肠内毒素或细菌也容易通过肠壁进入血液,使病情加重。

图1 十二指肠解剖图

图2 示小肠绒毛

小肠small intestine

系消化管最长、最弯曲的较细的肠管部分。上端起自胃的幽门,下端在结肠瓣处续于盲肠,全长约3~5m。小肠盘曲于腹腔的中部,分为无肠系膜的十二指肠和有系膜的空肠与回肠。小肠的主要功能是消化与吸收,是机体摄取营养最重要的器官。临床小肠疾病多见的有:小肠炎性疾病、梗阻、溃疡、憩室、肿瘤、系膜血栓等,可用X线、肠镜等检查确诊。

小肠

六腑之一。上接幽门,与胃相通,下连大肠。主要功能是主化物而分别清浊。即承接胃腐熟的饮食再继续消化,有“受盛之腑”之称。食糜在小肠再经过消化并分别清浊,吸收其精华,糟粕归大肠,水液归于膀胱。手太阳小肠经络于心,与心相表里。

小肠

由十二指肠、空肠和回肠三部分所组成,是食物消化和吸收的主要器官。在成人小肠全长约3—5米。十二指肠长约25厘米,位于幽门与空肠之间,呈“C”形,分四部:1.球部:溃疡好发部位;2.降部:胆胰管开口处;3.横部:自降部向左平行;4.升部:与空肠相接。空、回肠之间并无明显区分标志,空肠位于上腹部,约占小肠的2/5,回肠位于下腹部和盆部,约占小肠的3/5,末端与盲肠相接。

小肠small intestine

是消化管最长的一段,上起幽门,下接盲肠,成人长5~7m,分十二指肠、空肠与回肠三部分。空、回肠被小肠系膜固定于腹后壁。两者间无明显界限,空肠约占二者的2/5,管径较粗,壁较厚,粘膜皱襞多,位于腹腔左上部;回肠约占3/5,管径较细,壁较薄,粘膜皱襞少,位于右下腹部。肠管与系膜相连缘称系膜缘,其相对缘称对系膜缘。

小肠xiǎocháng

❶六腑之一。上接幽门,与胃相通, 下连大肠, 包括回肠、空肠、十二指肠。主要功能是主化物而分化清浊。它承接胃腐熟的饮食再行消化, 有“受盛之腑” “受盛之官” 之称。食糜在小肠再经过消化并分别清浊, 精华部分营养全身, 糟粕归大肠, 水液归于膀胱。《素问·灵兰秘典论》: “小肠者, 受盛之官, 化物出焉。”

❷推拿部位名。常用推法, 治泄泻。

❶位于小指尺侧边缘一线。( 《幼科推拿秘书》)

❷位于中指近端指骨的腹面。( 《小儿推拿广意》)

❸位于食指中段指骨的腹面。( 《幼科铁镜》)

小肠

小肠是消化管的一部分,上端接胃,下端通大肠,长5~6m。小肠分十二指肠、空肠和回肠三段,具有共同的基本结构,但各段也有构造特点;这三段渐移形,没有截然的分界。小肠接受胃输送的食糜,在小肠腺、胰和肝的分泌物作用下,将食物中的蛋白质、脂肪和碳水化物等消化为小分子物质,由粘膜吸收,经血流和淋巴输送,供给人体各部的组织和细胞利用。小肠壁也由粘膜、粘膜下层、肌层和浆膜组成。粘膜对消化和吸收有重要作用。粘膜和粘膜下层共同突入肠腔,形成环形或半环形的环状皱襞。最大的皱襞高8~10mm,宽3~4mm,长5cm。皱襞出现于十二指肠中段; 十二指肠末段和空肠近段最发达;空肠远段以下渐减少并变小;至回肠中段以下消失。

粘膜 由上皮、固有层和粘膜肌层组成。粘膜表面粗糙不平,伸出众多的指状突起,称小肠绒毛,长约0.5~1.5mm,随小肠的扩张和平滑肌的收缩而变。小肠各段绒毛数目不等,约10~40个/mm2,以十二指肠和空肠近段最多。绒毛的形状不一,十二指肠的呈叶状,空肠的呈舌状,回肠的呈指状。绒毛和环状皱襞使小肠表面积显著扩大,达10m2。绒毛表面被覆单层柱状上皮,中轴为固有层。上皮还下陷形成单管状腺,称肠腺或Lieberkuhn隐窝,开口于绒毛根部之间。肠腺长0.3~0.5mm,位于固有层中,底部伸到粘膜肌层附近。肠腺也成自单层柱状上皮,与绒毛的上皮相连,两者没有明显分界。

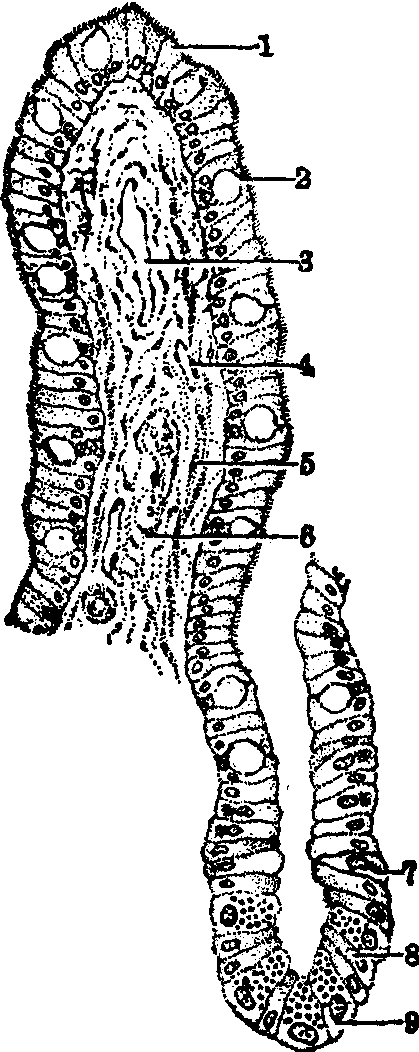

(1) 上皮: 绒毛和肠腺的上皮由五种细胞组成,即吸收细胞、杯形细胞、未分化细胞、Paneth细胞和内分泌细胞(图1)。

❶吸收细胞:数目很多,约占上皮细胞总数的96%。细胞为高柱状,高 20~26μm,宽8μm。核长圆,位于细胞近底部。细胞底面较平直,附着于薄层基膜。光镜下,见细胞游离面有明显的纹状缘。电镜下,纹状缘为密集的长微绒毛组成。微绒毛长0.75~1.5μm,粗80nm,每个细胞有2000~3000根(参见“微绒毛”条)。环状皱襞、绒毛和微绒毛三者使小肠表面积扩大约600倍。微绒毛表面有明显的细胞衣,光镜下显阳性PAS反应。绒毛顶端细胞的细胞衣最厚(参见“细胞衣”条)。细胞内细胞器的配布有明显的极性,与物质吸收和输送密切相关。游离核糖体位于核周围。高尔基复合体、粗面内质网和滑面内质网在核上方。微绒毛根部细胞膜内陷成许多小泡。线粒体丰富,形状不一,多存在于顶部胞质,为物质吸收提供能量。相邻细胞顶部侧面有连接复合体,封闭细胞间隙,阻挡大分子物质进入。先前认为,肠腺分泌的小肠液含几种酶。但近年已知小肠液含酶很少。胞膜内陷的小泡能摄入某些蛋白质。胆汁将脂类分解为脂肪酸和甘油三酯。胰腺分泌分解蛋白、脂类和碳水化合物的酶。吸收细胞微绒毛的膜上有二肽酶、双糖酶、肠激酶、ATP酶和碱性磷酸酶等,参与食物消化的最后阶段。分解出的单糖和氨基酸被细胞吸收,经血流输送。脂肪酸和甘油单酯被吸收后又在滑面内质网酯化为甘油三酯,与粗面内质网合成的蛋白结合成乳糜微粒,进入乳糜管;

❷杯形细胞: 散在于绒毛和肠腺的吸收细胞之间,十二指肠较少,回肠较多。细胞顶部充满粘原颗粒,核位于底部。核周围有粗面内质网、线粒体和丰富的核糖体。高尔基复合体位于核上方,较发达。杯形细胞分泌粘液附于上皮表面,起滑润和保护作用(参见“外分泌腺”条);

❸未分化细胞: 它们见于肠腺底部,是肠腺和绒毛上皮细胞的再生来源。细胞较少,呈不规则柱状,有许多游离核糖体,并常进行分裂。新生的细胞向上移动。放射自显影法的研究表明,标记细胞约3天移到绒毛顶端并脱落。已知小肠上皮更新很快,约2~4天更新一次;

❹Paneth细胞: 它们常三、五成群位于肠腺底部。细胞呈锥形,核圆形或卵圆,位于细胞底部。细胞顶部有粗大的嗜酸分泌颗粒,底部胞质显嗜碱性。电镜下,见底部胞质有丰富的粗面内质网,囊腔含致密内容物。高尔基复合体明显,并见它参与生成分泌颗粒。颗粒密度大,含糖蛋白。细胞持续分泌,进食后分泌增加。此细胞的功能所知很少,它们可能分泌肽酶、溶菌酶,但未发现分泌消化酶。它们生存期长,更新很少;

❺内分泌细胞: 小肠有很多的内分泌细胞,以十二指肠较多,空肠和回肠较少,散在于粘膜上皮和肠腺上皮中。它们的形状不一,呈卵圆形、锥形、梭形或柱形。细胞底部较宽,顶部较细,大多可到上皮游离面。核多呈圆形,染色质颗粒较细疏。胞质中粗面内质网不丰富,基底部含许多分泌颗粒。根据分泌颗粒的大小、形状和电子密度及免疫细胞化学染色,已知有EC细胞、D1细胞、A细胞、G细胞、L细胞、S细胞、I细胞、K细胞和M0细胞等十余种细胞。它们各合成和分泌不同的激素或生物活性物质,对消化道的功能起调节作用 (参见“胃肠胰内分泌系统”条)。

图1 小肠绒毛和肠腺模式图

1.吸收细胞 2.杯形细胞 3.中央乳糜管 4.毛细血管 5.平滑肌纤维 6.固有层 7.嗜银细胞 8.未分化细胞 9.Paneth细胞

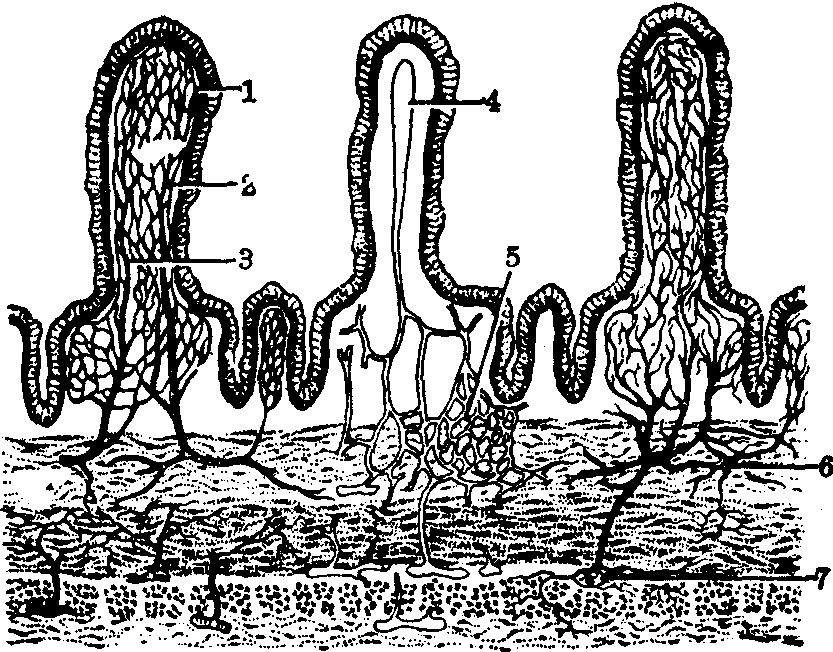

(2) 固有层:存在于肠腺之间和构成绒毛的中轴,由类似于网状结缔组织的组织组成。绒毛中轴有丰富的毛细血管网(图2),属有孔毛细血管,经上皮吸收的氨基酸和葡萄糖等由此进入血流。绒毛中轴还有一或二条毛细淋巴管,称中央乳糜管(图2)。此管的起始端为盲端,位于绒毛顶端,与绒毛长轴平行,穿行固有膜和粘膜肌层,汇入粘膜下层较大的淋巴管。中央乳糜管管径较大,管壁由一层无孔的内皮构成,内皮周围无基板。此管的通透性大,乳糜微粒和长链脂肪酸等大分子都能进入。绒毛内还有散在的纵行平滑肌,可使绒毛伸缩,促进淋巴和血液流动。

图2 小肠的血管、淋巴管和神经

左图示血管 中图示淋巴管 右图示神经

1.毛细血管 2.微动脉 3.微静脉 4.中央乳糜管 5.淋巴管丛 6.粘膜下神经丛 7.肌间神经丛

固有层结缔组织有成纤维细胞、巨噬细胞、肥大细胞、淋巴细胞、浆细胞和嗜酸粒细胞等。侵入固有膜的细菌和毒素等可被巨噬细胞和淋巴细胞识别。浆细胞产生免疫球蛋白A(IgA)和免疫球蛋白M(IgM)。免疫球蛋白转运到上皮细胞,与上皮细胞产生的分泌片(一种糖蛋白)结合,形成分泌性免疫球蛋白A或M,以胞吐方式排到上皮表面,破坏或抑制消化管内细菌。固有层内常见孤立淋巴小结,其数目和大小不一。回肠有多个集合淋巴小结(参见“消化系统”条)。集合淋巴小结所在处绒毛和肠腺很少。此处粘膜上皮中有M细胞。M细胞是一种特殊的上皮细胞,游离面没有微绒毛,有许多微细的皱褶。顶部胞质含许多小泡。T和B细胞常位于M细胞附近。M细胞底面和侧面常有凹陷,容纳移入的淋巴细胞。M细胞能摄取肠腔内的抗原,转移给淋巴细胞以供识别。

(3) 粘膜肌层: 厚约40μm,由平滑肌和弹性纤维网组成。平滑肌分二层,内层环行,外层纵行。平滑肌收缩时使粘膜皱褶增多,可能对混合肠腔内容物起作用。

粘膜下层 由富有弹性纤维的较致密的结缔组织组成,有时有少数脂肪细胞。此层几乎充满了十二指肠腺。此腺又名Brunner腺,主要位于十二指肠上段,也可伸延到胃幽门部,到十二指肠下段变小并渐消失,但有时能到空肠上段。有结缔组织伸入腺中,将腺分隔成许多小叶。腺分泌部呈分支的螺旋管状,导管穿过粘膜肌层开口于肠腺底端。电镜下,分泌细胞呈现蛋白分泌和粘液分泌细胞二者的形态特点。细胞基部有许多线粒体和粗面内质网,顶部有很发达的高尔基复合体和许多分泌颗粒。此腺分泌清明带粘性的碱性液,其功能主要是保护粘膜不受胃酸的侵蚀。近年有证据表明,此腺可能分泌尿抑胃素,是一种多肽,有很强的抑制胃酸分泌的作用,并能刺激粘膜上皮细胞增殖。

肌层 由平滑肌组成,分内环和外纵两层,两层之间有肠肌神经丛。近年研究表明平滑肌纤维有缓慢的更新。肌层的舒缩主要使肠发生蠕动,向远端推送内容物;也使肠发生分节运动,以充分混合内容物。回肠末端肌层增厚,形成回盲括约肌,它的舒缩控制内容物进入大肠。

浆膜 由间皮和结缔组织组成,位于小肠外面。小肠由肠系膜悬吊到腹后壁。肠系膜由两层浆膜相贴组成,包裹小肠的浆膜即是腹膜脏层,肠系膜根部与腹膜壁层连续。神经、血管和淋巴管等穿经肠系膜分布到小肠。腹腔面和小肠外表面湿润光滑,使小肠能自由运动。

小肠

小肠上接胃,下接大肠。小肠与胃相接处名幽门,与大肠相接处名阑门。我国古代医家对小肠的大小、形态、位置、重量等已有了较详尽的记载。如《灵枢·肠胃》说:“小肠后附脊左环,回周迭积,其注于回肠者,外附于脐,上回运环十六曲,大二寸半,径八分分之少半,长三丈二尺”。《平人绝谷》说:“小肠大二寸半,径八分分之少半,长三丈二尺,受谷二斗四升,水六升三合合之大半”。《难经·四十二难》对小肠的重量及其受纳水谷的数量有相似的描述。它说:“小肠重二斤十四两,长三丈二尺,广二寸半,径八分分之少半,左回迭积十六曲,盛谷二斗四升,水六升三合合之大半”。

小肠的主要生理功能,是主受盛化物和泌别清浊。

主受盛化物 小肠接受胃所传下的水谷,进一步进行消化,而将水谷之精微吸收,故称它为“受盛之官”。《素问·灵兰秘典论》说:“小肠者,受盛之官,化物出焉”。凡胃所纳之物,皆受盛于小肠作进一步消化。“化物”,消化之意,是指饮食物通过小肠而化生精微,下输糟粕。小肠与心通过经脉互相络属,构成表里关系,在正常情况下,心火下降于小肠,小肠才能有蒸腐化物之功能。

主泌别清浊 即分清别浊之义。张介宾注《素问·灵兰秘典论》时说:“小肠居胃之下,受盛胃中水谷而分清浊,水液由此而渗于前,糟粕由此而归于后,脾气化而上升,小肠化而下降,故曰化物出焉”。这就是说,小肠将饮食物经过充分消化后,其精微物质,由脾转输到全身,渣滓(浊者)通过阑门下注于大肠,无用之水液渗入膀胱,排出体外。小肠泌别清浊的功能,与水液代谢有密切关系。《灵枢·经水》说: “手太阳……内属小肠,而水道出焉”。这说明小肠亦参与水道通调。因此《诸病源候论·诸淋候》论小便之由来说:“膀胱与肾为表里,俱主水。水入小肠,下于胞,行于阴,为溲便也”。小肠这一功能正常,水液和糟粕各走其道,则大便通利,大便不溏不秘而正常。如果小肠的这一功能失常,就会出现大小便的异常,如小便短赤、大便水泻等,“小肠主液”的理论也就在这里。

小肠

chitterlings

小肠xiǎo cháng

small intestine

- 翟大川是什么意思

- 翟大程是什么意思

- 翟天柱是什么意思

- 翟奎光是什么意思

- 翟子是什么意思

- 翟子元易义是什么意思

- 翟子厚是什么意思

- 翟子威是什么意思

- 翟守素是什么意思

- 翟宗心是什么意思

- 翟宗文是什么意思

- 翟宗泉是什么意思

- 翟宗濤是什么意思

- 翟宣女连坐案是什么意思

- 翟宪立是什么意思

- 翟家山唐墓群是什么意思

- 翟家山村是什么意思

- 翟家村是什么意思

- 翟家甸桥是什么意思

- 翟家记银锭是什么意思

- 翟家骐是什么意思

- 翟富文是什么意思

- 翟尼丁·翟那吾东是什么意思

- 翟州是什么意思

- 翟平是什么意思

- 翟廷蕙《龙门山色》 - 明山水诗赏析是什么意思

- 翟强是什么意思

- 翟彊辞为共治葡萄园事是什么意思

- 翟彊辞为征行逋亡事是什么意思

- 翟彊辞为负麦被抴牛事是什么意思

- 翟德寿是什么意思

- 翟志忠是什么意思

- 翟思

是什么意思

是什么意思 - 翟思晊是什么意思

- 翟惠文是什么意思

- 翟戎是什么意思

- 翟成是什么意思

- 翟成基是什么意思

- 翟敦仁是什么意思

- 翟文仲是什么意思

- 翟文秀是什么意思

- 翟文章是什么意思

- 翟文胜是什么意思

- 翟文选是什么意思

- 翟文選是什么意思

- 翟斌是什么意思

- 翟方进是什么意思

- 翟方进行驰道中案是什么意思

- 翟时泰是什么意思

- 翟星是什么意思

- 翟春华是什么意思

- 翟晋阶是什么意思

- 翟景是什么意思

- 翟晴江是什么意思

- 翟村是什么意思

- 翟柤是什么意思

- 翟梦青是什么意思

- 翟梨利是什么意思

- 翟梨里是什么意思

- 翟槐是什么意思