小儿药证直诀

钱乙(约1032-1113),字仲阳,北宋著名儿科医学家。祖籍钱塘(今浙江杭州),后迁于郓 (今山东东平)。父钱颖,善医,东游海上不返。自幼从姑父吕氏学医,广读医著,尤精 《本草》诸书,及长悬壶于世,为方不偏执一家,不泥古法,时出新意,以儿科名著山东。元丰(1078-1085)年间,应召治愈长公主之女疾。授翰林医学;次年治愈皇子瘈疭,擢为太医丞。因病谢职,后哲宗复召之,宿值于禁中,久之,复以疾辞。钱乙精于医理,善诊内、妇、儿诸科,专业儿科四十余年,戚里贵室及士庶之家争相延诊,所愈危症甚多。著有《伤寒论指微》五卷、《婴孺论》百篇、《小儿方》八卷,均佚。其门人阎孝忠广集钱氏方论,辑成《小儿药证直诀》,流行至今。

《小儿药证直诀》 凡3卷,系钱氏继承前 《颅囟经》的成就,博采诸家之说,总结自己临床经验而成。上卷为 “脉证治法”,论述小儿脉法、儿科诊断及五脏所主、五脏病等八十一脉证,是全书的核心。中卷为“记尝所治病”,记述了钱氏所治22例病案。下卷为“诸方”,详述120多首方剂的配伍和功用。现行本卷末附有《阎氏小儿方论》和 《董汲小儿斑疹备急方》。

《小儿药证直诀》集中反映了钱乙的学术思想和医疗经验,其内容具有以下几个特色: 1、分析了小儿的生理、病理特点,指出小儿在生理上“脏腑柔弱,成而未全,全而未壮”,在病理上“易虚易实,易寒易热”,这一思想对小儿科临床具有重要指导意义,成为儿科学的重要理论基础。2、根据中医脏辨证理论,提出了儿科五脏腑辨证法,将脏腑辨证作为儿科证治的纲领,可把儿科常见病与五脏直接联系起来(如心主惊、肝主风、肺主喘、脾主困、肾主虚等),对于中医脏腑学说和儿科证治都有重要意义。3、确立了比较完整的儿科诊断的理论和方法,首先是以证、脉辨别病的寒热虚实;同时注重望诊,创造性地总结出“面上证”、“目内证”两种较特殊的望诊方法;对于如何观察小儿的全身状况、皮肤、指甲、大便、小便、头面各部的气色变化作了具体说明。4、对儿科常见病,特别是麻、痘、惊、疳四大证,作了甚为详明的叙述;鉴别诊断已有相当水平;对惊厥的诊治尤有创见; 将“诸疳”分为心、肝、脾、肺、肾、筋、骨七大类,有利于临床诊治。5、在治疗上强调珍重小儿的生理、病理特点,戒妄攻误下,以“痛击”、“大下”、“蛮补”为禁约,强调照顾小儿正气,侧重于小儿脾胃和肾脏的调养。6、创制了许多儿科良方,一反惯用香燥药的时习,强调顾护小儿体质,适应小儿寒热虚实变化特点,如从金匮肾气丸化裁的六味地黄丸至今仍为滋阴的代表方剂; 疗五脏虚实寒热的泻白散、泻黄散、泻青丸、异功散等,均为后世医家推崇,成为古今名方。

《小儿药证直诀》是我国现存最早、最系统的儿科学专著,全书理、法、方、药俱全,内容丰富,对儿科学的发展作出了重要贡献。明薛铠《保婴撮要》中的脏腑辨证即源于钱氏学说;明熊宗立誉该书为“活幼之筌蹄,全婴之轨范”; 清《四库全书总目提要》评赞称“小儿经方,千古罕见,自己始别为专门,而其书亦为幼科之鼻祖。后人得其绪论,往往有回生之功”。后人遵钱氏倡养阴清热之学,称钱乙为儿科寒凉派的开山。该书对其他各科也有重要参考价值。

后世对本书的研究首先在于临床应用,推动了儿科临床诊治的发展,文献研究有明熊宗立《类证注释钱氏小儿方诀》注本,明薛己的《薛氏医案》注本。在儿科名著《小儿卫生总微论方》(作者不详,1156)、《幼幼新书》(刘昉,1150)、《幼科发挥》(万全,1549)等著作中都大量引用本书内容并作发挥。早年传至国外,现有日安庆元年 (1684) 刻本。

小儿药证直诀

又名《小儿药证真诀》、《钱氏小儿药证直诀》。儿科著作。宋钱乙(1035—1117)撰。三卷。乙字仲阳,郓州(今山东东平)人。幼失怙恃,随姑父吕氏学医。刻苦钻研医理,重视临床实践,医术日精,名著于时,神宗时,因愈公主及皇子病,授翰林学士,擢太医拯。宋《郡斋读书志》载:于书无所不窥,他人靳靳古守,独乙度越纵舍,卒与法合,尤邃本草,多识物理,辨正阙误,最工疗婴孺病。钱氏在长期的临床实践中,积验甚丰。后世儿科倡养阴清热者,皆遵钱氏之学,故有儿科寒凉派开山之称。其理论、临床经验及医案,经其弟子阎孝忠整理,于宋宣和元年(1119) 辑成此书。约六万字。上卷载脉证治法,论述小儿脉法、五脏病、惊风、疮疹、伤风、吐泻等八十一条; 中卷记载其临床二十三例病案; 下卷为诸方,论述小儿常用方药。卷末,附 《阎氏小儿方论》、董汲《小儿斑疹备急方论》二书。钱氏在《颅囟经》基础上,吸取《内经》、《中藏经》、《金匮》、《千金方》等脏腑辨证理论,对小儿生理、病理有独到见解。认为小儿五脏六腑,成而未全,全而未壮,“脏腑柔弱,易虚易实,易寒易热”,治疗戒妄攻误下,对儿科临床颇有指导意义。此外,书中对小儿麻、痘、惊、疳四大证治论述甚详。不拘泥于古人经验,善于化载古方,创制新方,诸如六味地黄丸、泻白散、泻黄散、泻青丸、异功散等方,均为后世医家所重,成为古今名方。是书论述小儿病证诊断与治疗简明切要,具有较高的临床实用价值,一直为后世医家所推崇。《四库全书总目提要》 评曰:“小儿经方,千古罕见,自乙始别为专门,而其书亦为幼科之鼻祖。后人得其绪论,往往有回生之功。”世传版本有仿宋刊本及清武殿聚珍本二种,前者是原书的复刻本,后者是辑佚本,内容略有出入。现有一九五五年人民卫生出版社影印本。李经纬 《古代名医——钱乙》( 《中医杂志》1960.7)俞景茂《钱乙在儿科方剂学上的建树及其影响》( 《河南中医》1983.6)可供参考。

小儿药证直诀

书名,又名《钱氏小儿药证直诀》、《小儿药证直诀》,3卷。宋·钱乙撰,宋·阎孝忠编集,书成于1119年。本书有仿宋刊本及清武英殿聚珍本二种,前者是原书的复刻本,后者是辑佚本,内容略有出入。卷上为脉证治法,共载小儿诊候及方论81篇;卷中详记钱氏小儿病医案23则;卷下诸方,论述儿科方剂的配伍和用法。书中简要地记述了小儿病的诊断与治疗,具有较高的临床实用价值。卷首附有钱仲阳传一篇,书后附有阎孝忠《阎氏小儿方论》1卷,董汲《小儿斑疹备急方论》1卷。建国后有影印本。

小儿药证直诀

书名。宋·钱乙(仲阳)著。刊行于1114年。3卷。上卷论证,中卷述病例,下卷载方。以脏腑病理学说立论。以虚实寒热立法处方。比较系统的作出了辨证施治的规范。有不少创见。对我国儿科的发展,作出了很大贡献。

135 小儿药证直诀

中医儿科学专著。北宋钱乙撰,其弟子阎孝忠编集。成书于1119年。全书共3卷。卷上为脉证治法,共载小儿诊候及方论81篇;卷中详记钱氏小儿病案23则;卷下诸方,论述儿科方剂的配伍和用法。卷首附有钱仲阳传1篇,书后附有阎孝忠《阎氏小儿方论》1卷、董汲《小儿斑疹备急方论》1卷。该书系统地论述了小儿生理病理特点:生理上“血气未实”,“五脏六腑,成而未全,全而未壮”;病理上“脏腑柔弱,易虚易实,易寒易热”; 治疗上主张力戒“痛击”、“大下”和“蛮补”,要以“柔润”为原则。强调补泻要同时调理,以善其后。对于过去的成方,以辩证论治精神加以对证化裁,如化裁张仲景肾气丸而成的地黄丸,对后世医家很有启发。故有人认为钱氏开辟了后世滋阴大法。

小儿药证直诀

儿科书名。又名《钱氏小儿药证直诀》、《小儿药证真诀》。宋钱乙撰,阎孝忠编集。成书于1119年。本书专论小儿科疾病,以《内经》理论为依据,以五脏辨证为纲要,制定五脏补泻诸方。总结了宋以前儿科学经验,对儿科学的发展有较大影响。

小儿药证直诀

❶ 见《钱氏小儿药证直诀》。

❷见 《保赤汇编》。

《小儿药证直诀》

中医儿科学著作。又名《钱氏小儿药证直诀》 。宋代钱乙撰,其弟子阎忠孝整理,成书于北宋重和二年(1119年)。全书共3卷。卷上为脉证治法,记载小儿诊候及方论81篇; 卷中为钱氏小儿医案23例; 卷下是药方,论述儿科方剂的配伍与用法。书的卷首附有钱乙的传记,书后附有阎忠孝的 “阎氏小儿方论” 。此书在理论上系统地论述了小儿的生理病理特点,并据此创制了一批儿科专用方剂,如升麻葛根汤、异功散等,效果良好,为后世切医学家所常用。钱乙的儿科学术思想及丰富的临床经验在书中得到较全面反映。本书是中国早期儿科学的代表著作,对后世的儿科理论与实践长时期起着指导作用。参见“钱乙”。

小儿药证直诀

中医专著。又名《钱氏小儿药证直诀》。宋代钱乙撰,阎孝忠辑。1119年书成,有仿宋刊本及清武英殿聚珍本二种。前者是原书的复刻本,后者是辑佚本,内容略有出入。全书共3卷。卷上为脉证治法,共载小儿诊侯及方论81篇;卷中详记钱氏小儿医案23则;卷下论述儿科方剂的配伍和用法。卷首附有钱仲阳传一篇;书后附有阎孝忠《阎氏小儿方论》1卷、董汲《小儿斑疹备急方论》1卷。该书总结了宋以前儿科临床经验,具有较高的使用价值。对后世医学发展有一定影响。

小儿药证直诀xiǎo’éryàozhèngzhíjué

医书。又名《钱氏小儿药证直诀》。3 卷。宋·钱乙撰, 阎孝忠编集。书成于1119 年。首为小儿诊候与方论81 篇, 次为钱氏儿科医案23 则, 最后为儿科方剂。对小儿病的诊断和治疗都作了简明扼要的记述, 临床实用价值很高。现有1955 年人民卫生出版社影印本, 书后附阎孝忠《阎氏小儿方论》1 卷,董汲《小儿斑疹备急方论》1 卷。

小儿药证直诀

《小儿药证直诀》

《小儿药证直诀》系儿科学专著。又名《小儿药证真诀》、《钱氏小儿药证直诀》。3卷。宋·钱乙撰,由钱氏门人阎孝忠编集而成。书成于1119年(宣和元年)。是我国早期内容比较完整,并载有病案的儿科重要专著。

上卷为“脉证治法”,记述简要脉法、儿科诊断及儿科五脏病、急慢惊风、疮疹、伤风、吐泻、咳嗽、疳积、虫癖、杂证等常见病的诊治81篇;中卷“记尝所治病”,列述了钱氏医案23则;下卷“诸方”,详述一百多首方剂的配伍和功用。全书集中反映了钱乙的学术思想和丰富的医疗经验,阐述了小儿“脏腑柔弱,成而未全,全而未壮”的生理特点和小儿得病后“易虚易实,易寒易热”的病理特点,这对小儿病的证治有极为重要的临床指导意义。钱氏根据《内经》及前人关于脏腑辨证的理论,提出了儿科五脏辨证法,这种辨证法将儿科一些常见症侯与五脏直接相联系(如心主惊,肝主风,肺主喘,脾主困,肾主虚等),这对儿科辨证起了提纲挈领的作用。本书还确立了儿科比较完整的诊断理论和方法,除以证、脉辨别病的寒热虚实外,钱氏更重视望诊,创造性地总结出“面上证”、“目内证”二种特殊望诊法,即审视小儿面部及眼内色泽来判断疾病。钱氏观察儿科病证十分细致,对小儿的全身状况,皮肤、指甲、大便、小溲,特别是头面各部位的气色变化,作了具体的论述。书中对多种常见病(尤其是儿科麻、痘、惊、疳四大证)都作了详细、生动的描述,为我国儿科疾病史提供了重要的参考资料。在鉴别诊断上,已能从皮疹的特征上初步鉴别天花、麻疹、水痘等几种发疹性传染病,并能区别惊、痫二证。对惊厥的诊治,尤有创见。指出急惊风与慢惊风,由于病因和症候的不同,当分别采用凉泻与温补的治疗大法,从而丰富此类疾病的认识和治疗。在治疗方面,本书明显地体现了钱氏在注重小儿生理、病理特点基础上进行辨证论治的治疗思想,他时时以“痛击”、“大下”、“蛮补”为禁约,处处强调照顾小儿的正气,侧重于小儿脾胃和肾脏的调养。下卷载方,一反当时惯用香燥药的习气,精心创制了许多适于小儿体质和寒热虚实等不同病情的补泻方剂,如异功散、白术散、六味地黄丸、益黄散、泻白散、导赤散等。这些名方一直沿有至今,其中六味地黄丸已成为滋阴的代表性方剂。全书理、法、方、药俱全,内容丰富,深受后世医家所推崇。明·熊宗立誉之为“活幼之筌蹄,全婴之轨范”。《四库全书总目提要》亦赞此书“为幼科之鼻祖。后人得其绪论,往往有回生之功”。

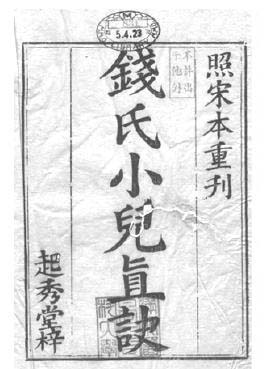

本书书目首见于《宋史·艺文志》,原刻本已佚。明代有两种注本,一是熊宗立的《类证注释钱氏小儿方诀》本,10卷(其中脉证治法3卷,医案2卷,诸方2卷,阎氏方论2卷)。一是《薛氏医案》本,由薛己“更其次序,为之注,厘为四卷”。清·康熙年间有一重要版本,是起秀堂的仿宋刻本,附有刘跂的《钱仲阳传》、《阎氏小儿方论》及《董氏小儿斑疹备急方论》各一卷。至清乾隆年间修纂《四库全书》时,因未详上述复刻原本,而从《永乐大典》中作了辑佚,此即为武英殿聚珍本,这个辑本较之上述诸本,不仅有很多缺漏,并且误掺入了部分阎氏方论的文字。光绪年间周学海于书坊得仿宋刻本,认定其为真本,并取殿刻本互校,且与阎·董方论合刊,使之更为全面、系统。1955年人民卫生出版社即据周氏3卷本予以影印出版,为今日流行的主要版本。另有明刊《痘疹大全八种》本及日本旧抄本等两种注本。

- 龙步是什么意思

- 龙武是什么意思

- 龙武军是什么意思

- 龙武将军是什么意思

- 龙歧山是什么意思

- 龙殛了是什么意思

- 龙殿是什么意思

- 龙殿龙窝是什么意思

- 龙母是什么意思

- 龙母叟是什么意思

- 龙母山是什么意思

- 龙母庙是什么意思

- 龙母祖庙是什么意思

- 龙母诞是什么意思

- 龙母(龙公)上天节是什么意思

- 龙毓骞是什么意思

- 龙毛是什么意思

- 龙氏神人龙虎画像镜是什么意思

- 龙气是什么意思

- 龙水是什么意思

- 龙水公路是什么意思

- 龙水峡是什么意思

- 龙水湖是什么意思

- 龙求儿是什么意思

- 龙汉是什么意思

- 龙汉是什么意思

- 龙汉是什么意思

- 龙汉瑭是什么意思

- 龙汉璿是什么意思

- 龙汗是什么意思

- 龙汝言是什么意思

- 龙江是什么意思

- 龙江书院是什么意思

- 龙江关是什么意思

- 龙江剧是什么意思

- 龙江县(龙江镇)是什么意思

- 龙江守岁是什么意思

- 龙江宝船厂遗址是什么意思

- 龙江府是什么意思

- 龙江教育沿革是什么意思

- 龙江旧闻录是什么意思

- 龙江桥是什么意思

- 龙江楼是什么意思

- 龙江河是什么意思

- 龙江流是什么意思

- 龙江留别诗是什么意思

- 龙江老人是什么意思

- 龙江虎浪是什么意思

- 龙江造船厂是什么意思

- 龙江集是什么意思

- 龙江颂是什么意思

- 龙池是什么意思

- 龙池乐是什么意思

- 龙池书院是什么意思

- 龙池冰雪节是什么意思

- 龙池 (唐)李商隐是什么意思

- 龙池国家森林公园是什么意思

- 龙池大鲫鱼是什么意思

- 龙池山是什么意思

- 龙池山人是什么意思