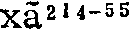

寒食hán shí

节日,在清明前两日。古人每逢此时前后三天不生火,吃冷食物,因称寒食。王维《送綦毋潜落第还乡》:江淮度寒食,京洛缝春衣。

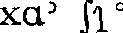

寒食

月暗花明掩竹房,暮寒脉脉透衣裳。

清明院落无灯火,独绕回廊礼夜香。

寒食,是中华民族的传统节令。在农历清明前一日或二日。《荆楚岁时记》说:“去冬节一百五日,即有疾风甚雨,谓之寒食,禁火三日,造饧大麦粥。”相传是晋文公为悼念介之推而定。古代很尊敬介子推的节义,按风俗这几天家家禁火,以示纪念。寒食时节,百花盛开,冬寒已去,暖日宜人,万象更新,人们往往外出游春,陶醉在大自然的怀抱之中。所以邵雍说: “人间佳节惟寒食”。这一特殊的节日风物与氛围常常给人清新愉快的感受;春日景物一新,生机勃勃,大自然呈现出旺盛的生命力;再加上对古代贤人介子推的追思与膜拜,文人墨客逸兴遄飞,文思泉涌,不可遏制,发为吟咏,留下了许多优秀的篇章。圆至的这首小诗,别具一格,为寒食诗添一奇葩。

诗写春夜僧寺景象,饶有趣味。月、暮、清明、夜,点明时间。“清明时节雨纷纷”(杜牧《清明》)、“晚风归棹急,细雨湿红妆”(苏辙《寒食游南湖》)。春日多烟雨,天晴有月,极为难得。修行僧人没有凡人的激情,游春赏月,但也不免步出庭外,领略僧寺夜景。竹房、院落、回廊,点明地点僧寺。“月暗花明掩竹房”,写春日夜景,极为逼真。春日之月,不如秋月明朗,因为春多烟云。以“暗”名之,恰当不过。春花鲜艳,色彩纷呈,即使在夜里也明晰可辨,所以说“明”。一“暗”一“明”,两相对照,景物特点,更加突出。“掩”用拟人手法,加倍给人亲切之感。“二月江南花满枝”(孟云卿《寒食》),“春城无处不飞花”(韩翃《寒食》)。春天的花朵,是一大景观;月下观花,别具风味。它使我们这位超凡脱俗的僧人也坐不住了。步出僧房,春寒迎面扑来,隐约又感到丝丝凉意。春景固然吸引人,但是还有比它更吸引人的东西存在,这便是佛国净土。所以,僧人又烧香拜佛、修行念经去了。事实上,僧人在告诉人们:春花也好,春月也好,都只是一时之物,只有佛国净土长存;要赢得生命的圆满,要求取生命的永恒,便只有皈依我佛。

这首诗语言清新简洁,笔调轻灵洒脱,见不尽之意于言外,意蕴丰富,是禅诗佳作。

寒食

唐诗篇名。七绝。韩翃作。见《全唐诗》卷二四五。诗题一作《寒食日即事》。寒食,节名,清明前两天(一说前一天),是日禁火寒食,而唐代有寒食节末一天傍晚取火以赐近臣的制度,该篇即以此题材为诗:“春城无处不花,寒食东风御柳斜。日暮汉宫传蜡烛,轻烟散入五侯家。”关于此诗题旨有两说:一说讽刺皇亲国戚或宦官的特权,明唐汝信曰:“时方禁烟,乃宫中传烛以分火,则先及五侯之家,为近君而多宠也。”(《唐诗解》)清吴乔曰:“唐之亡国由于宦官握兵,实代宗授之以柄。此诗在德宗建中初,只‘五侯’二字见意,唐诗之通于《春秋》者也。”(《围炉诗话》卷一)一说别无讽刺,吴昌祺曰:“清明赐火,则寒食之暮,为时近矣”,认为并非特权(《删订唐诗解》)。唐德宗十分赏识此诗,特赐韩翃以“驾部郎中知制诰”的官职,并为把诗人韩翃与任江淮刺史的韩翊相区别,御笔亲书此诗,于末尾处又加注:“与此韩翊”(见孟棨《本事诗》),显然亦以为该诗并无讽刺意。以前说为胜。此诗寓意深刻,笔法含蓄,技巧十分圆熟,为咏寒食诗中的佳作。首句“春城无处不飞花”,信口而出,写景如画,广为人们所传诵。

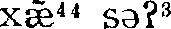

寒食

韩翃

春城无处不飞花①,寒食东风御柳斜②。日暮汉宫传蜡烛③,轻烟散入五侯家④。

【作者小传】

韩翃,生卒年不详,字君平,南阳(今属河南)人。天宝十三载(754)登进士第。宝应元年(762)为淄青节度使侯希逸从事、检校金部员外郎,永泰元年(765)返京闲居十年。大历九年(774)后在汴宋节度幕中任职。建中初(780)因《寒食》诗被德宗赏识,擢为驾部郎中、知制诰,迁中书舍人。卒。许尧佐《柳氏传》和孟絪《本事诗》皆记其与歌女柳氏爱情故事,颇盛传。事迹散见《极玄集》卷下、《新唐书·卢纶传》、《唐诗纪事》卷三○、《唐才子传》卷四。今人傅璇琮有《关于<柳氏传>与<本事诗>所载韩翃事迹考实》。其诗与钱起、卢纶等齐名,并称“大历十才子”。多送酬之作,诗风富丽华美,蕴藉含蓄。明人辑有《韩君平集》。

【解题】

此诗作年不详。寒食:节令名,清明节前一天(一说清明前两天)。相传春秋时介之推曾随晋公子重耳出亡在外十九年,重耳回国即位(即晋文公)后赏赐随从者,介之推未受封,与母亲隐居绵山(在今山西介休),晋文公重耳来找他,他不出,晋文公以为焚山可逼他出来,结果竟被烧死。为纪念他,每年冬至后一百五日禁火,俗称寒食节。诗中通过寒食节赐火这件小事,委婉地讽刺皇帝对权贵的宠幸。首句“春城无处不飞花”,写春天景色,自然生动,形象鲜明,当时就传为名句。孟棨《本事诗》记载,当时缺知制诰官员,请皇帝批点,德宗批曰:“与韩翃。”当时有两个同姓名的韩翃,又请示,德宗又批曰:“‘春城无处不飞花,……。’与此韩翃。”说明韩翃仕途得意与此诗有关。

【注释】

①春城:指长安。花:指柳絮。②御柳:宫内御苑中的杨柳。③汉宫:借指唐宫。传蜡烛。因寒食节禁火,也不能燃烛。但对皇帝宠幸的权臣,则特许点蜡烛,宫中传烛以分火。④轻烟:烛火飘散的烟。五侯:东汉外戚梁冀为大将军,其子、叔五人封侯,称梁氏五侯;又桓帝时宦官单超等五人诛梁冀及其党与有功,同日封侯,亦称五侯。此处则泛指唐代外戚、宦官辈权贵。

《寒食》

月暗花明掩竹房,暮寒脉脉透衣裳。

清明院落无灯火,独绕回廊礼夜香。

寒食,是中华民族的传统节令。在农历清明前一日或二日。《荆楚岁时记》说:“去冬节一百五日,即有疾风甚雨,谓之寒食,禁火三日,造饧大麦粥。”相传是晋文公为悼念介之推而定。古代很尊敬介子推的节义,按风俗这几天家家禁火,以示纪念。寒食时节,百花盛开,冬寒已去,暖日宜人,万象更新,人们往往外出游春,陶醉在大自然的怀抱之中。所以邵雍说: “人间佳节惟寒食”。这一特殊的节日风物与氛围常常给人清新愉快的感受;春日景物一新,生机勃勃,大自然呈现出旺盛的生命力;再加上对古代贤人介子推的追思与膜拜,文人墨客逸兴遄飞,文思泉涌,不可遏制,发为吟咏,留下了许多优秀的篇章。圆至的这首小诗,别具一格,为寒食诗添一奇葩。

诗写春夜僧寺景象,饶有趣味。月、暮、清明、夜,点明时间。“清明时节雨纷纷”(杜牧《清明》)、“晚风归棹急,细雨湿红妆”(苏辙《寒食游南湖》)。春日多烟雨,天晴有月,极为难得。修行僧人没有凡人的激情,游春赏月,但也不免步出庭外,领略僧寺夜景。竹房、院落、回廊,点明地点僧寺。“月暗花明掩竹房”,写春日夜景,极为逼真。春日之月,不如秋月明朗,因为春多烟云。以“暗”名之,恰当不过。春花鲜艳,色彩纷呈,即使在夜里也明晰可辨,所以说“明”。一“暗”一“明”,两相对照,景物特点,更加突出。“掩”用拟人手法,加倍给人亲切之感。“二月江南花满枝”(孟云卿《寒食》),“春城无处不飞花”(韩翃《寒食》)。春天的花朵,是一大景观;月下观花,别具风味。它使我们这位超凡脱俗的僧人也坐不住了。步出僧房,春寒迎面扑来,隐约又感到丝丝凉意。春景固然吸引人,但是还有比它更吸引人的东西存在,这便是佛国净土。所以,僧人又烧香拜佛、修行念经去了。事实上,僧人在告诉人们:春花也好,春月也好,都只是一时之物,只有佛国净土长存;要赢得生命的圆满,要求取生命的永恒,便只有皈依我佛。

这首诗语言清新简洁,笔调轻灵洒脱,见不尽之意于言外,意蕴丰富,是禅诗佳作。

寒食

韩翃

春城无处不飞花,寒食东风御柳斜。日暮汉宫传蜡烛,轻烟散入五侯家。

寒食是我国古代一个传统节日,一般在冬至后一百零五天,清明前两天。古人很重视这个节日,按风俗家家禁火,只吃现成食物,故名寒食。由于节当暮春,景物宜人,自唐至宋,寒食便成为游玩的好日子,宋人就说过:“人间佳节唯寒食。”(邵雍)唐代制度,到清明这天,皇帝宣旨取榆柳之火赏赐近臣,以示皇恩。唐代诗人窦叔向有《寒食日恩赐火》诗纪其实:“恩光及小臣,华烛忽惊春。电影随中使,星辉拂路人。幸因榆柳暖,一照草茅贫。”正可与韩翃这一首诗参照。

此诗只注重寒食景象的描绘,并无一字涉及评议。第一句就展示出寒食节长安的迷人风光。把春日的长安称为“春城”,造语新颖,富于美感。处处“飞花”,不但写出春天的万紫千红、五彩缤纷,而且确切地表现出寒食的暮春景象。暮春时节,东风中柳絮飞舞,落红无数。不说“处处”而说“无处不”,以双重否定构成肯定,形成强调的语气,表达效果更强烈。“春城无处不飞花”写的是整个长安,下一句则专写皇城风光。既然整个长安充满春意,热闹繁华,皇宫的情景更可以想见了。与第一句一样,这里并未直接写到游春盛况,而剪取无限风光中风拂“御柳”一个镜头。当时的风俗,寒食日折柳插门,所以特别写到柳。同时也关照下文“以榆柳之火赐近臣”的意思。

如果说一二句是对长安寒食风光一般性的描写,那么,三四句就是这一般景象中的特殊情景了。两联情景有一个时间推移,一二写白昼,三四写夜晚,“日暮”则是转折。寒食节普天之下一律禁火,唯有得到皇帝许可,“特敕街中许燃烛”(元稹《连昌宫词》),才是例外。除了皇宫,贵近宠臣也可以得到这份恩典。“日暮”两句正是写这种情事,一“传”字,意味着挨个赐予,可见封建等级次第之森严。“轻烟散入”四字,生动描绘出一幅中官走马传烛图,虽然既未写马也未写人,但那袅袅飘散的轻烟,告诉着这一切消息,使人嗅到了那烛烟的气味,听到了那得得的马蹄,恍如身历其境。同时,自然而然会给人产生一种联想,体会到更多的言外之意。首先,风光无处不同,家家禁火而汉宫传烛独异,这本身已包含着特权的意味。进而,优先享受到这种特权的,则是“五侯”(诸说不同,一说指东汉桓帝时宦官单超等同日封侯的五人。)之家。它使人联想到中唐以后宦官专权的政治弊端。中唐以来,宦官专擅朝政,政治日趋腐败,有如汉末之世。诗中以“汉”代唐,显然暗寓讽谕之情。无怪乎吴乔说:“唐之亡国,由于宦官握兵,实代宗授之以柄。此诗在德宗建中初,只‘五侯’二字见意,唐诗之通于春秋者也。”(《围炉诗话》)

据孟翃《本事诗》,唐德宗曾十分赏识韩翃此诗,为此特赐多年失意的诗人以“驾部郎中知制诰”的显职。由于当时江淮刺史也叫韩翃,德宗特御笔亲书此诗,并批道:“与此韩翃”,成为一时流传的佳话。优秀的文学作品往往“形象大于思想”(高尔基),此诗虽然止于描绘,作者本意也未必在于讥刺,但他抓住的形象本身很典型,因而使读者意会到比作品更多的东西。

寒食

孟云卿

二月江南花满枝,他乡寒食远堪悲。贫居往往无烟火,不独明朝为子推。

孟云卿天宝年间科场失意后,曾流寓荆州一带,过着极为贫困的生活。就在这样的飘泊流寓生活中的一个寒食节前夕,他写下了这首绝句。

寒食节在冬至后一百零五天,当春二月。由于江南气候温暖,二月已花满枝头。诗的首句描写物候,兼点时令。一个“满”字,传达出江南之春给人的繁花竞丽的感觉。这样触景起情,颇觉自然。与这种良辰美景相配的本该是赏心乐事,第二句却出人意外地写出了“堪悲”。作者乃关西人,远游江南,独在他乡,身为异客;寒食佳节,倍思亲人,不由悲从中来。

诗中常见的是以哀景写哀情,即陪衬的艺术手法。而此诗在写“他乡寒食远堪悲”前却描绘出“二月江南花满枝”的美丽景色,在悲苦的境遇中面对繁花似锦的春色,便与常情不同,正是“花近高楼伤客心”,乐景只能倍增其哀。恰当运用反衬的艺术手法,表情也就越有力量。

下联承上句“寒食”而写到断火。寒食禁火的习俗,相传为的是纪念春秋时贤者介子推。在这个节日里,人们多外出游春,吃现成食物。野外无烟,空气分外清新,景物尤为鲜丽可爱。这种特殊的节日风物与气氛会给人以新鲜愉快的感受,而对于古代贤者的追思还会更使诗人墨客逸兴遄飞,形于歌咏。历来咏寒食诗就很不少,而此诗作者却发人所未发,由“堪悲”二字,引发出贫居寒食与众不同的感受来。寒食节“无烟火”是为纪念子推相沿而成的风俗,而贫居“无烟火”却不独寒食节而然。对于富人来说,一朝“断炊”,意味着佳节的快乐;而对于贫家来说,“往往”断炊,包含着多少难堪的辛酸!作者巧妙地把二者联系起来,以“不独”二字轻轻一点,就揭示出当时的社会本质,寄寓着深切的不平。其艺术构思是别致的。将貌似相同而实具本质差异的事物对比写出,这也是一种反衬手法。

此诗借咏“寒食”写寒士的辛酸,却并不在“贫”字上大作文章。试看晚唐张友正《寒食日献郡守》:“入门堪笑复堪怜,三径苔荒一钓船。惭愧四邻教断火,不知厨里久无烟”,就其从寒食断火逗起贫居无烟、借题发挥而言,艺术构思显有因袭孟诗的痕迹。然而,它言贫之意太切,清点了一番家产不算,刚说“堪笑”、“堪怜”,又道“惭愧”;说罢“断火”,又说“无烟”。词芜句累,且嫌做作。孟云卿此诗虽写一种悲痛的现实,语气却幽默诙谐。三、四两句似乎是作者自嘲;世人都在为明朝寒食准备熄火,以纪念先贤;可象我这样清贫的寒士,天天过着“寒食”生涯,反倒不必格外费心呢。这种幽默诙谐,是一种苦笑;似轻描淡写,却涉笔成趣,传达出一种攫心的悲哀。

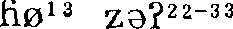

寒食

- 原文

- 拼音

- 繁体

- 《寒食》.[唐].杜甫.寒食江村路,风花高下飞。汀烟轻冉冉,竹日静晖晖。田父要皆去,邻家闹不违。地偏相识尽,鸡犬亦忘归。

- 《 hán shí 》《 寒 食 》.[ tánɡ ]. dù fǔ..[ 唐 ]. 杜 甫.hán shí jiānɡ cūn lù , fēnɡ huā ɡāo xià fēi 。寒 食 江 村 路 , 风 花 高 下 飞 。tīnɡ yān qīnɡ rǎn rǎn , zhú rì jìnɡ huī huī 。汀 烟 轻 冉 冉 , 竹 日 静 晖 晖 。tián fǔ yào jiē qù , lín jiā nào bù wéi 。田 父 要 皆 去 , 邻 家 闹 不 违 。dì piān xiānɡ shí jìn , jī quǎn yì wànɡ ɡuī 。地 偏 相 识 尽 , 鸡 犬 亦 忘 归 。

- 《寒食》.[唐].杜甫.寒食江村路,風花高下飛。汀煙輕冉冉,竹日靜暉暉。田父要皆去,鄰家鬧不違。地偏相識盡,雞犬亦忘歸。

- 译文

- 注释

- 诗评

- 赏析一

- 赏析二

- 赏析三

- 【赏析1】寒食节的江 村路上,花儿被风吹得上下飞舞。原野上薄雾象轻烟一样冉冉升起,落 日辉映在一片洁净的翠竹上。写出了寒食节的冷清景象。注: 汀,原野。【赏析2】寒食节江 村的路上,风吹着花儿上上下下地翻飞。水边平地上有水气冉冉升起, 竹林边的太阳洁净而又明亮。我国古代有在寒食节前后郊游踏青的风俗, 诗句描写的正是这一节令日的乡村景色。花儿乱飞,有令人眼花缭乱之 感。而下两句对“汀烟”、“竹日”的描写,注重在 “轻”、“净” 两字上,突出初春郊外的景物特色。“冉冉”、“晖晖” 两组叠字的 运用,增加了一种如画的意境,给人以无限的遐思。注: 汀,水边平地。冉冉,烟雾缭绕的样子。晖晖,照耀的 样子。

寒食

韩 翃

日暮汉宫传蜡烛,轻烟散入五侯家。

【原诗今译】

春城里,没有一处不在飞花飘絮,

寒食天东风扬起了御苑里的柳丝。

黄昏时汉宫中传出了燃着的蜡烛,

啊,缕缕青烟都向豪贵之家散入。

【鉴赏提示】

寒食又称禁烟节,在每年清明的前一天,是我国古代传统的节日。这一天家家禁火,吃现成的凉食。韩翃这首诗即描写了长安寒食日的风俗景物。

首二句,诗人选择了暮春时节的几个典型景物加以描绘,虽着墨不多,但生动鲜明地写出长安寒食日的秀美风光。春城,指长安,比喻贴切,耐人寻味,使人联想到长安寒食日到处充溢着的春天的气息。“无处不飞花”,用双重否定的句式而达到肯定强调的目的。特别是用一“飞”字,化静为动,把长安暮春时节百花齐放、五彩缤纷的美景描绘得更为生动,把那种姹紫嫣红、争奇斗艳的气氛渲染得更为强烈。第二句再具体描写皇城的景物。御柳,即御苑之柳。按当时风俗,每遇寒食日即折柳插于门上以示纪念,所以,诗人特意写到柳。皇城里风吹拂着门楣上的柳枝,呈现着寒食节特有的景象。这里诗人虽写长安寒食日,但不写踏青游春的盛况,不写百姓折柳度节的情景,而只写飞花无处不有,东风吹拂御柳的景象,正为下文蓄势,为描写“以榆柳之火赐近臣”埋下伏笔。

“日暮汉宫传蜡烛,轻烟散入五侯家。”“日暮”二字为转折,即承前补写宫中寒食节的景况,又在时间上由白昼转为夜晚。当夜幕降临的时候,皇宫和高官显宦之家依次传递着燃烛,那明烛的细细轻烟,飘散于皇族贵戚之家。寒食之日,普天之下当一律禁火,但统治者们都可以例外,“特敕宫中许蜡烛”(元稹《连昌宫词》)。据《唐辇下岁时记》记载:“清明日取榆柳之火以赐近臣。”这一天,贵戚宠臣只要得到皇帝恩准,就可燃烛。这里的“汉宫”借指唐宫,一个“传”不仅写出了挨个赐予、依次传递的动态,又与下句的“轻烟散入”相呼应,说明蜡烛不是任何一家可以得到的,只有那些“五侯”之家才有此宠幸。这已经透露出封建特权的意味。在封建社会,等级次第极为森严,而贵族们又享有特权,这就在很大程度上造成宦官、贵族专权的政治弊端。中唐以后宦官把持朝政,政治统治更趋腐败。诗人以汉代唐,借汉讽唐,深寓着对当时宦官专权、朝政日非的隐忧。正像吴乔在《围炉诗话》中评论的那样: “唐亡之因,由于宦官握兵,实代宗授之以柄,此诗在德宗建中初,只‘五侯’二字见意,唐诗之通于春秋者也。”

据孟棨《本事诗》记载,韩翃因作了这首诗,而受到唐德宗的赏识,被任命为驾部郎中,执掌制诰,可见这首诗在当时影响之大。同时也从一个侧面反映了这首诗写景生动、鲜明,抒情含蓄、深沉的艺术情韵。

寒食

〔1〕《寒食》为韩翃的代表作。寒食,即寒食节,在清明节前一天或两天。古人习俗每逢寒食禁火三日,称为禁烟日,只吃冷食。韩翃,生卒年不详,字君平,南阳人。天宝十三年进士,历任驾部郎中,知制诰,官终中书舍人。为“大历十才子”之一。《全唐诗》录其诗三卷。

〔2〕御柳,御苑的杨柳。

〔3〕传蜡烛:据《西京杂记》:“寒食禁火日,赐侯家蜡烛。”即日暮时由皇宫宫殿点燃蜡烛,挨家挨户送给当权宦官和贵戚大臣,即准许他们点火熟食。五侯:西汉成帝封舅父王氏五兄弟为侯,称五侯;东汉桓帝同一天封宦官单超等五人为侯。汉宫,以汉喻唐,中唐以后唐王朝渐为宦官专权。五侯所实指,说法虽不一,如《唐诗别裁》曰:“总之先及贵近臣也。”

这首绝句在创作的当代已广为传诵,据《本事诗》,连当时的德宗皇帝也能熟背默写,故传诵一时。因为,从字面看来,二十八字写出京城“春浓,八荒无事,宫廷之闲暇,贵族之沾恩,皆在诗境之内,以轻丽之笔,写出承平景象,宜其一时传诵也。”(《读雪山房杂著》)但作者托讽之意俱在言外,如《唐诗笺注》曰:“首句逗出寒食,次句以‘御柳斜’三字引线,下‘汉宫传蜡烛’便不突兀。‘轻烟散入五侯家’,谓近幸者先得之,有托讽意。”微婉而讽,即所谓寓意远,托兴微,是本篇的艺术特色。

寒食

春城无处不飞花,寒食东风御柳斜1。

日暮汉宫传蜡烛,轻烟散入五侯家2。

【释】

1.春城:此指春日的长安城。寒食:据《荆楚岁时记》:“去冬节一百五日,即有疾风甚雨,谓之寒食。”古代风俗,寒食节前后禁火三天。御柳:宫苑中的柳树。

2.汉宫:汉代的宫廷。唐诗中多采用以汉喻唐的手法,汉宫,这里暗指唐宫。五侯:西汉成帝封其诸舅王谭为平阿侯,王商为成都侯,王立为红阳侯,王根为曲阳侯,王逢时为高平侯,世称五侯。

【译】

春日的长安城,

何处没有飘舞的柳絮飞花?

寒食的御花园,

东风微拂,汉宫中御赐的蜡烛,

烛烟轻起,荡漾在五侯之家。

【评】

此诗捕捉寒食节皇宫传蜡,轻烟袅袅,直入五侯宦官家中的场景,写出宦官炙手可热的权势,却又不失寒食春城的独立审美意义,或者说,前者加深了后者的内涵深度,后者加强了前者的艺术感染力。

清人吴乔《围炉诗话》评:唐之亡国,由于宦官握兵,实代宗授之以柄。此诗在德宗建中初,只“五侯”二字见意,唐诗之通于《春秋》者也。

清人管世铭《读雪山房杂著》评:韩君平“春城无处不飞花”,只说侯家富贵,而对面之寥落可知。

寒食

“飞花”二字,见出柳絮的飞舞,众花的凋零,点出了暮春时节。“无处不”,用双 重否定,语气强烈,表达效果更佳。次句转写皇城风光。唐代风俗,寒食日要折柳插 门,故拈出“御柳”,写其东风中袅娜的姿态,一个“斜”字,可见千万条柳枝飘飞横斜的 情状,如在目前。此写柳,则关照下文“以榆柳之火赐近臣”之意。“日暮”乃转折之词, 由白日转到夜晚。“传蜡烛”,言“特敕街中许燃烛”(元稹《连昌宫词》),“内官初赐清 明火”(韦庄《长安清明》)。“五侯家”,这是以汉代唐,暗示豪门贵族享受特权,使人想 到中唐以后宦官专权的政治弊端。

吴乔《围炉夜话》云:“唐之王国,由于宦官握兵,实 代宗授之以柄。此诗在德宗建中初,只‘五侯’二字见意,唐诗之通于《春秋》者也。”这 是说得很对的。此诗重在景物描写,用笔含蓄,寓意深远,极富情韵,可见其高超的讽 刺艺术。

- 原文

- 拼音

- 繁体

- 《寒食》.[唐].韩翃.春城无处不飞花,寒食东风御柳斜。日暮汉宫传蜡烛,轻烟散入五侯家。

- .[ tánɡ ]. hán hónɡ..[ 唐 ]. 韩 翃 .chūn chénɡ wú chù bù fēi huā , hán shí dōnɡ fēnɡ yù liǔ xié 。春 城 无 处 不 飞 花 , 寒 食 东 风 御 柳 斜 。rì mù hàn ɡōnɡ chuán là zhú , qīnɡ yān sàn rù wǔ hóu jiā 。日 暮 汉 宫 传 蜡 烛 , 轻 烟 散 入 五 侯 家 。

- .[唐].韓翃.春城無處不飛花,寒食東風御柳斜。日暮漢宮傳蠟燭,輕煙散入五侯家。

- 译文

- 注释

- 诗评

- 【翻译】春城里,没有一处不在飞花飘絮,寒食天东风扬起了御苑里的柳丝。黄昏时汉宫中传出了燃着的蜡烛,啊,缕缕青烟都向豪贵之家散入。

【逐句翻译】

春城无处不飞花,春日的长安城处处飞杨花,寒食东风御柳斜。寒食节东风吹得御柳横斜。日暮汉宫传蜡烛,黄昏时皇帝特赐传递蜡烛,轻烟散人五侯家。袅袅的轻烟飘进五侯之家。

- ①寒食:此诗又名《寒食即事》。节令名,在农历清明前一日或二日。南朝 梁宗懔《荆楚岁时记》:“去冬节一百五日,即有疾风甚雨,谓之寒食,禁火三日,造饧大 麦粥。”相传春秋时,晋国介子推辅佐晋文公(重耳)回国后,隐于山中,重耳烧山逼他出 来,之推抱树而死。文公为悼念他,禁止在之推死日生火煮饭,只吃冷食。后相沿成俗, 称为“寒食禁火”。或云禁火为周的旧制,与之推之死无关。②春城:指春天里的长安 城。③御柳:宫苑里的杨柳。④汉宫:借指唐宫。传蜡烛:依次传递蜡烛。寒食禁火, 不得点火,而皇帝特赐者例外。《西京杂记》:“寒食禁火日,赐侯家蜡烛。”⑤五侯:指当 权的外戚和宦官。《汉书·元后传》载,成帝河平二年封其舅王谭、王商、王立、王根、王 逢时为侯,时人称之五侯。《后汉书·单超传》载,桓帝封宦官单超、徐璜、具瑗、左琯、 唐衡为侯,亦号五侯。

- 【集评】 清·吴乔:“《寒食》诗……唐之亡国由于宦官握兵,实代宗授之以柄。他诗在德宗建中初,只“五侯”二字见意,唐诗之通于《春秋》者也”(《围炉诗话》卷一)今·沈祖棻:“起句首先就点明春天。下面的‘御柳’、‘飞花’、‘寒食’、‘东风’,都从‘春’字生出。而‘飞花’与‘柳斜’则由‘东风’贯患起。‘御柳’引出‘汉宫’,‘寒食’又是‘传蜡烛’的根据。从这些地方,可以看出诗人的苦心经营,细针密线”(《唐人七绝诗浅释》,第130页,上海古籍出版社)。

【点评】 唐肃宗、代宗以来,宦官受宠一时,专擅朝政。对此,诗人在诗中即以汉五侯专宠一时,寒食节颁赐蜡烛的细节,寓讥刺于其中。因而此诗即有用笔含蓄深婉、明扬暗抑的特点。

- 赏析一

- 赏析二

- 赏析三

- 寒食是我国古代一个传统节日,一般在冬至后一百零五天,清 明前两天。古人很重视这个节日,按风俗家家禁火,只吃现成食物, 故名寒食。由于节当暮春,景物宜人,自唐至宋,寒食便成为游玩的 好日子,宋人就说过:“人间佳节唯寒食。”(邵雍)唐代制度,到清明 这天,皇帝宣旨取榆柳之火赏赐近臣,以示皇恩。唐代诗人窦叔向 有《寒食日恩赐火》诗纪其实:“恩光及小臣,华烛忽惊春。电影随中 使,星辉拂路人。幸因榆柳暖,一照草茅贫。”正可与韩翃这一首诗 参照。此诗只注重寒食景象的描绘,并无一字涉及评议。第一句就展 示出寒食节长安的迷人风光。把春日的长安称为“春城”,不但造语 新颖,富于美感;而且两字有阴平阳平的音调变化,谐和悦耳。处处 “飞花”,不但写出春天的万紫千红、五彩缤纷,而且确切地表现出寒 食的暮春景象。暮春时节,袅袅东风中柳絮飞舞,落红无数。不说 “处处”而说“无处不”,以双重否定构成肯定,形成强调的语气,表达 效果更强烈。“春城无处不飞花”写的是整个长安,下一句则专写皇 城风光。既然整个长安充满春意,热闹繁华,皇宫的情景也就可以 想见了。与第一句一样,这里并未直接写到游春盛况,而剪取无限 风光中风拂“御柳”一个镜头。当时的风俗,寒食日折柳插门,所以 特别写到柳。同时也关照下文“以榆柳之火赐近臣”的意思。如果说一、二句是对长安寒食风光一般性的描写,那么,三、四 句就是这一般景象中的特殊情景了。两联情景有一个时间推移, 一、二写白昼,三、四写夜晚,“日暮”则是转折。寒食节普天之下一 律禁火,唯有得到皇帝许可,“特敕街中许燃烛”(元稹《连昌宫 词》),才是例外。除了皇宫,贵近宠臣也可以得到这份恩典。“日 暮”两句正是写这种情事,仍然是形象的画面。写赐火用一“传” 字,不但状出动态,而且意味着挨个赐予,可见封建等级次第之森 严。“轻烟散入”四字,生动描绘出一幅中官走马传烛图,虽然既未 写马也未写人,但那袅袅飘散的轻烟,告诉着这一切消息,使人嗅 到了那烛烟的气味,听到了那得得的马蹄,恍如身历其境。同时, 自然而然会使人产生一种联想,体会到更多的言外之意。首先,风 光无处不同,家家禁火而汉宫传烛独异,这本身已包含着特权的意 味。进而,优先享受到这种特权的,则是“五侯”之家。它使人联想 到中唐以后宦官专权的政治弊端。中唐以来,宦官专擅朝政,政治 日趋腐败,有如汉末之世。诗中以“汉”代唐,显然暗寓讽谕之情。 无怪乎吴乔说:“唐之亡国,由于宦官握兵,实代宗授之以柄。此诗 在德宗建中初,只‘五侯’二字见意,唐诗之通于春秋者也。”(《围炉 诗话》)据孟棨《本事诗》,唐德宗曾十分赏识韩翃此诗,为此特赐多年 失意的诗人以“驾部郎中知制诰”的显职。由于当时江淮刺史也叫 韩翃,德宗特御笔亲书此诗,并批道:“与此韩翃”,成为一时流传的 佳话。优秀的文学作品往往“形象大于思想”(高尔基),此诗虽然止 于描绘,作者本意也未必在于讥刺,但他抓住的形象本身很典型,因 而使读者意会到比作品更多的东西。由于作者未曾刻意求深,只是 沉浸在打动了自己的形象与情感之中,发而为诗,反而使诗更含蓄, 更富于情韵,比许多刻意讽刺之作更高一筹。〔注〕 ①五侯:一说指东汉外戚梁冀一族的五侯。另一说指东汉桓帝时的宦官 单超等同日封侯的五人。诗中笼统指贵近宠臣。

- 寒食是我国古代的一个传统节日。古诗中以寒食为题材的作品不少。韩翃这首诗描绘了具有浓郁抒情色彩的唐代宫廷寒食节的风俗。据孟棨《本事诗》记载,德宗时知制诰这个显职缺人,德宗欲与韩翃。当时江淮刺史也叫韩翃,德宗御笔亲书此诗,并批道: “与此韩翃。”后成为诗坛佳话。此诗的前两句写京城春色。寒食节正当暮春,大自然充满生机,景色格外明媚迷人。按古时风俗,寒食节户户门上要插柳,故诗人在众多的景色中选取“御柳”来加以描写: “寒食东风御柳斜”。御柳夭斜,随风飘拂,枝头白絮,遍地漫天。“飞花”之上冠以“无处不”三字,更见出春色满城,春意浓郁。在诗的构思上,起句首先点明春天,下面的“御柳”、“飞花”、“寒食”、“东风”,都从春字生发,而“飞花”、“柳斜”则与“东风”贯穿起来。从“御柳”又引出“汉宫”,“寒食”又为“传蜡烛”作张本。既然全长安城春意盎然,万紫千红,皇宫的情景也就可以想象。

前二句从长安城写到皇宫,都属一般性的风光描写,三四两句则是这一般景象中的特殊情景。按古代风俗,寒食禁火。但百姓禁烟,宫中却灯火辉煌。傍晚时分,皇帝已派人将蜡烛颁赐到“五侯”之家。写赐烛用一“传”字,不但给人以动感,而且表示着挨个赐予。

“五侯”,用汉代的典实,有三说:一指汉成帝封舅王谭等五人为侯,一指东汉外戚梁冀一族的五侯,另一指东汉桓帝时的宦官单超等五人同日封侯。这里以汉喻唐,以“五侯”借指权贵大臣。这两句写权贵大臣得到皇帝的恩典,在寒食节可以享受到“燃烛”的特权,既是写实,也暗寓讽刺。吴乔在《围炉诗话》中说: “唐之亡国,由于宦官握兵,实代宗授之以柄。此诗在德宗建中初,只‘五侯’二字见意,唐诗之通于《春秋》者也。”此诗是否确如吴乔所说,有如此深刻的含意,可置不论,但此诗确能唤起读者的联想和想象,使读者用自己的生活经验和审美愿望去创造一个“象外之象,景外之景”,从而可以意会到比作品更多的东西。 - 寒食,是我国古代的传统节日。此时正值暮春,东风送暖,百花争妍,是人们踏青观光、恣情游乐的好时光。唐人对寒食节十分重视,因而吟咏寒食的诗词颇多。或叙恣游之欢乐,或赞春光之绮丽,或颂皇恩之浩荡,或寄怀古之忧情。唐代有皇帝在寒食日宣旨取榆柳之火赐近臣以示恩宠的制度,韩翃的这首寒食诗所表现的正是这方面的内容。诗歌一上来,便为我们描述了一幅长安春光如锦、万紫千红的美景:“春城无处不飞花”。诗人不用 “处处”而采取“无处不”这种双重否定的表达方式,既强调了皇城春日之美,也含而不露地表达了诗人对春城飞花的喜悦之情。“飞花”二字不仅使画面充满了动感,而且暗含了下句即将出现的“东风”的意思。首句写得如此从容不迫,信手拈来,我们不能不为诗人娴熟的技巧而赞叹。如果说第一句是泛写皇城春色,那么,第二句则是由大到小,由远及近,由皇城到皇宫:“寒食东风御柳斜”。“东风”暗承飞花而来,而“斜”字则进一步将“风”坐实,使之更加具体可感。皇城景物气象万千,诗人百景不取,独点“御柳”,由此正为下文汉宫传烛,以榆柳之火赐近臣作了铺垫。最妙的是第三句,“日暮汉宫传蜡烛”,作者进一步把描写的对象缩小,集中在闪烁的烛光上。此时,春城飞花的热闹与繁华已让位给暮色苍茫的黄昏。在沉沉的暮色里,闪烁不定的烛光从宫里传出,扩散开来,向五侯之家流动。黑色的背景上,一串串流动的亮点。看着这幅宫中传烛图,谁不心中一阵阵颤栗,末句 “轻烟散入五侯家”是全诗题旨所在。“轻烟散入”上承“传蜡烛”,说明是挨家挨户地颁赐烛火,可见朝庭恩宠之广。“五侯”指东汉单超等五个封侯的宦官,这里借汉喻唐。寒食禁火,全国一律,可是唯独朝庭可以派人将烛火传入宠臣之家,禁火与传火形成了鲜明的对照,这就很容易使人联想到宠臣们所享有的特权。因而,此诗在表面歌颂浩荡皇恩之中显然别有讽谕。韩翃这首诗写得十分含蓄,他对宫廷传蜡的看法也表现得很隐蔽。因此,人们对此诗的题旨的说法颇不相同。吴乔在 《围炉诗话》 中说: “唐之亡国,由于宦官握兵,实代宗授之以柄。此诗德宗建中初,只 ‘五侯’二字见意,唐诗之春秋者也。”这是认为讽刺唐代宦官的。但唐德宗本人似不作如是观,他非常赏识这首诗,为此还特赐失意多年的诗人以“驾部郎中知制诰”的显职。为了将诗人韩翃与当时江淮刺史韩翃区别开来,德宗还亲笔御书这首诗,并于末尾处加注:“驾部郎中知制诰”之职与此韩翃,一时传为佳话。不过又有人认为是“这位最高统治者是将诗中的讽刺误为歌颂了。”

寒食

又称“一百五”,时间在清明前一天或前二天。是农历三月节。《东京梦华录》:“京师以冬至后一百五日为大寒食,前一日谓之炊熟。用面造枣飞燕,柳条串之,插于门楣,谓之‘子推燕’。子女及笄者,多以是日上头,寒食第三节(日),即清明日(节)矣。”古人在寒食节,禁火三日,(原为一月,后缩为三日),吃冷食。男女成人,也在这一天举行冠礼、笄礼。另外唐代已有寒食节祭扫先人坟墓的习俗。《唐书》云:“开元二十年敕,寒食上墓,《礼经》无文,近代相传,寝以成俗,宜许上墓同拜扫礼。”宋代此风更盛,寒食节间,“自此三日,皆出城上坟,但一百五日最盛。”(《东京梦华录》)唐宋人也多于此节日郊游踏青。寒食节相传源于纪念介子推。春秋时,介子推辅佐晋文公回国登基,后隐居山中。晋文公求子推而焚山林,子推抱木而死。文公哀之,禁人们于此日举火,故世有寒食之俗,或谓其源于“周之旧制”。周人“仲春以木铎修火禁于国中”。(《周礼·秋官》)而暮春火星(心宿二,又称“大火”)升于东方,春末干燥,古人迷信,“惧火盛,故为之禁火”。(《后汉书》李贤注)宋欧阳修《越溪春词》写寒食节云:“三月十三寒食日,春色遍天涯。越溪阆苑繁华地,傍禁垣,珠翠烟霞。红粉墙头,秋千影里,临水人家。归来晚驻香车,银箭透窗纱。有时三点两点雨霁,朱门柳细风斜。沉麝不浇金鸭冷。笼月照梨花。”张先《木兰花·乙卯吴兴寒食》词亦载:“龙头舴艋吴儿竞,笋柱秋千游女并。芳洲拾翠暮忘归,秀野踏青来不定。”可知浙中此节还有竞龙舟,荡秋千、踏青等习俗。

寒食

寒食,节令名。因节日期间,只能吃凉东西,故又称“冷节”、“禁烟节”。清明时节寒食禁火的习俗,起源甚早,据史载,在周朝即有此制。东汉时以寒食禁火附云于介子推事。应劭《风俗通》云:“冬至后百四日、五日、六日,有疾风暴雨,为寒食。”对当时举国寒食的风俗,曹操曾下令禁止。到唐代,朝庭却下令实行。《唐会要》卷二十九:“(唐玄宗)天宝十载三月敕:《礼》标纳火之禁,语有钻燧之文,所以燮理寒燠,节宣气候。自今以后,寒食并禁火三日。”张籍诗云:“郎下御厨分冷食,殿前香骑遂飞毬。”杜甫诗云:“佳辰强饮食犹寒”。唐代的寒食,北方用蜜调水和面,粘上黑芝麻入锅油炸,叫馓子,又名环饼;南方多用米面为主料制作寒食,取名粔籹。杜甫《清明诗》云:“旅雁上云归紫塞,家人钻火用青枫。”寒食禁火,到清明又重新钻木取火。唐代皇帝每年清明日要举行隆重的赐火仪式,把新的火种赐给群臣,以示皇恩浩荡。唐诗中对禁火赐火的景况有真实的描绘:“自怯春寒苦,那堪禁火赊”(李商隐),“从来禁火日,会接清明朝”(张锐),“内官初赐清明火”(韦庄),“春城无处不飞花,寒食东风御柳斜;日暮汉宫传蜡烛,青烟散入五侯家”(韩翃)。

寒食hán shí

节日,在清明前两日。古人每逢这节日前后三天不生火,吃冷食物,因称寒食。王维《送綦母潜落第还乡》:“江淮度寒食,京洛缝春衣。”

寒食

旧时一节令。据梁宗懔《荆楚岁时记》: “去冬节(冬至)一百五日,即有疾风甚雨,谓之寒食,禁火(做饭烟火)三日”。依此,寒食节多在清明前一~三日。寒日向有上坟扫墓和吃“寒食”(主要有一种叫“子推”的枣饼和饧大麦粥)的风俗。据称春秋时晋公子重耳逃亡在外,大臣介子推割股啖之,后重耳得为国君,封功臣而遗介子推,子推逃入山中隐居。重耳闻知甚愧,乃令烧山逼子推出来受赏,谁知林毁火灭后发现子推抱木而被烧死。于是,重耳令每年此日,不得生火烧饭,并有扫墓之举。但此仅是传说,其实春季为怕引起山火,周代时已有禁火之制。唐代以前,清明、寒食,人们较重视的是寒食,至唐宋后,乃注重踏青。又因这两个节日相近,后来人们干脆将寒食的司俗移于清明,而寒食反为人们所忘淡。从《金瓶梅》看,明代已有这一迹象,如月娘等上坟祭扫,都视作是清明的内容,而寒食节仅在文中作俗语带及,如:文嫂向林太太吹嘘西门庆如何有财有势,家中“歌儿舞女,得宠侍妾,不下数十——端的朝朝寒食,夜夜元宵”。(第六十九回)

〗。

〗。

〗、青岛〖

〗、青岛〖 〗。

〗。 〗。

〗。 〗。

〗。

寒食hánshí

〈名〉节令名,在清明前一天,从这一天起,禁火三天,不烧火做饭,故称寒食节。

寒食

节日名,农历清明前一天或两天。春秋时,晋国大臣介之推跟随公子重耳逃亡国外。重耳回国做了国君(即晋文公)后,没有封赏介之推,介之推跑到山中隐居起来。晋文公曾放火烧山逼他出来做官,介之推抱着一棵大树被活活烧死了。相传为悼念他,晋文公禁止人们在他死去这天生火做饭,一律吃冷食。后世相沿成俗,称为“寒食”。(见晋·陆翙《邺中记》)

本節令名,在農歷清明前一或二日。相傳春秋時晉國介之推輔公子重耳(晉文公)周遊回國後,隱於山中,重耳燒山逼他出來,之推抱樹焚死。文公爲悼念他,禁止在他死日生火煮食,只吃冷食。以後相沿成習,稱作寒食禁火。後亦稱寒食日或清明時所喫之乾粥、餌餅等冷食。宋·高承《事物紀原·寒食》引晉·陸翽《鄴中記》:“并州之俗,以冬至後一百三日,爲介子推斷火,冷食三日,作乾粥食之,中國以爲寒食。”清康熙六十一年《台州府志·風俗》:“清明,採菁草雜米麵爲餌,謂之寒食。”

寒食【同义】总目录

寒食一百六熟食

寒食

节令名,在清明前一或二日。南朝梁宗懔《荆楚岁时记》:“去冬节一百五日,即有疾风甚雨。谓之寒食,禁火三日。”注:“据历,合在清明前二日,亦有去冬至一百六日者。”按寒食节日之说,世多谓晋文公哀念介之推而起。相传介之推辅佐晋文公回国后,隐于绵山文公求之不出,放火烧山,意欲逼其出山,介之推抱树而死。晋文公为了悼念他,禁止于此日生火煮食,只吃冷食,因而相沿成俗,为寒食节。按《周礼·司烜氏》:“仲春以木铎修火禁于国中”,禁火实为周旧制,与介之推事无关。介之推与寒食禁火事联系起来,可能由于后世附会而成。(参阅《太平御览》三十《寒食》所引各说)唐王勃《春思赋》:“乍怪前春节候迟,预道今年寒食晚。”——刚对前一个春天节令来得迟觉得奇怪,又预测说今年寒食节将到来很晚。

寒食

古代节令名,在清明节的前一天。韩翃《寒食》:“春城无处不飞花,~东风御柳斜。”

传统节日

正月初日:春节 华节 大年

十二月三十日晚上:除夕 除夜 除日岁夕 岁除 岁夜 年夜 节夜(大节夜) 历尾

正月初一:元旦 节旦 肇旦 初节 年节 端良 大年初一

农历元旦后一、二十天:新春

春节期间:新年新岁

有关年节的:年(~历;~画)

正月十五日晚上:元夕 元夜 灯夜 灯夕 上元(上元节) 元宵(元宵节) 烧灯节

二月十五日:花朝节 扑蝶会

清明节:韆节 鞦韆节 秋千节 踏青节

清明节前一日:寒食(寒食节) 冷节 熟食(熟食日;熟食节) 百六 黄明

五月五日:蒲节 端节 端阳(端阳节)端五 端午 解粽 重五 重午 浴兰节 天中节 五月节 五时节毛豆节 菖蒲节 绿蒲节 浴兰令节

彝族、白族等民族于六月二十四举行的节日:火把节 星回节

七月初七之夕:七夕 灵夕 女儿节

八月十五日:秋节(中秋节) 秋中 月夕八月节 团圆节

九月九日:九(九九;九日;重九) 秋节暮节 重阳节 老年节 黄菊节 黄花节 菊花节 吹花节 茱萸节清秋节 长久日

中秋、重阳等秋季佳节:素节

七月十五日:中元(中元节) 鬼节

寒食

节名,是在清明前一天。朝鲜族民间在这一天备好供品去扫墓,过寒食茶礼,有的在墓地植树,有的选这一天迁移坟墓。

寒食

宋王禹偁的七言律诗。原诗是: “今年寒食在商山,山里风光亦可怜。稚子就花拈蛱蝶,人家依树系秋千。郊原晓绿初经雨,巷陌春阴乍禁烟。副使官闲莫惆怅。酒钱犹有撰碑钱。”诗中描写了商州可爱的山里风光以及寒食、禁烟、踏青、荡秋千等习俗。商州虽然荒僻,但节日的风俗仍同中原都邑相同,诗人也在惆怅中寻求到自我安慰。

寒食

宋王禹偁的七言律诗。原诗是: “今年寒食在商山,山里风光亦可怜。稚子就花拈蛱蝶,人家依树系秋千。郊原晓绿初经雨,巷陌春阴乍禁烟。副使官闲莫惆怅。酒钱犹有撰碑钱。”诗中描写了商州可爱的山里风光以及寒食、禁烟、踏青、荡秋千等习俗。商州虽然荒僻,但节日的风俗仍同中原都邑相同,诗人也在惆怅中寻求到自我安慰。

寒食

节日名,相传源于晋文公纪念介子推。春秋时骊姬乱晋(见 “骊姬乱晋” 条),介子推跟随晋公子重耳流亡十九年,备尝艰辛,忠心耿耿,曾“割股以啖”饥饿难耐的重耳。后来,重耳终于回国当上国君,为晋文公,大赏跟随他流亡的人和迎立有功之人。介子推厌恶从行诸臣骈手争功的恶行,超然于众纷之外,归来后便隐居起来,晋文公也忘了犒赏他。有人劝他说: 文公有言,倘有遗下功劳未叙,许其自言。介子推言道: 窃人之财,犹言是盗,况贪天之功以为己力乎?贪天之功,在人为罪,在国为奸,那些争功者却以此为常理,而君主也以此遍赏诸人,这样上下相欺,我一日也不能与他们共处。介子推的母亲怕他隐居的决心不坚定,便劝他不妨向晋文公主动表白自己隐居的志向,介子推说: 语言是用来表明自己行为的,身体想隐遁,哪还用得着语言来表达呢! 用语言告诉别人自己要隐居,就是想以隐居的行动求得显达。介子推的母亲见他决心已定,便与他一同隐居于绵山(今山西境内)。介子推的朋友为他鸣不平。上书“龙欲上天,五蛇为辅,龙已升云,四蛇各入其宇,一蛇独怨,终不见处所”。晋文公见了知道一蛇指的是介子推,便派人请介子推下山受爵,介子推一次次谢绝。晋文公又亲自接他下山作官,他隐而不见。有人向晋文公献计: 子推孝,放火烧山,他一定会携母下山。文公果然派人放火烧山,大火连烧三日,火灭后,人们在一棵烧残的大柳树下发现介子推与母亲相抱而死。晋文公感念介子推不恋富贵的高风亮节,便在介子推被烧死之日 (清明节前二日)禁火,只吃冷食。后相沿成习,称寒食节。

寒食

旧时节令名,时期在清明节前一天(一说清明前二天)。是日禁火,冷食,故名。相传起因于晋文公悼念介之推被焚死事。《邺中记.附录》:“寒食三日,作醴酪,又煮粳米及麦为酪,捣杏仁煮作粥。”

寒食

中国古代民间在寒食节(禁烟火)前预先做好的冷食。大多数地区此俗已不流行。

寒食

节令名。清明前一日(或说前二日),人们不举火而寒食,故名。此节的起源,一说冬至后一百零五日(据历正合在清明之前),即有疾风甚雨,谓之寒食;又说介子推抱木焚死,晋文公为纪念他,令这天不得举火,故谓寒食;还说周代司烜氏仲春以木铎修火禁于国中,以防止火灾发生,寒食禁火乃周之旧制。汉魏时,寒食颇受世人重视,而尤以晋国故地为甚。《后汉书·周举传》载,并州太原郡旧俗,言介子推亡月神灵不乐举火,士民每冬寒食达一月之久,“老少不堪,岁多死者”;周举迁任州刺史后,作书吊祭子推庙,称盛冬去火,残损民命,非贤者之意,进而变革风俗,令民温食。《初学记》卷四引曹操《明罚令》:“闻太原、上党、西河、雁门,冬至后百有五日,皆绝火寒食,云为介子推。且北方沍寒之地,老少羸弱,将有不堪之患。令到,人不得寒食。若犯者,家长半岁刑,主吏百日刑,令长夺一月俸。”由此可见寒食风气之盛行。《荆楚岁时记》载,寒食禁火三日,并举行斗鸡、镂鸡子、斗鸡子、打球、秋千等活动。

寒食

禁烟吃冷食之俗。各地时间不一,大部分地区是在清明节。汉崔寔《四民月令》:“齐人呼寒食为冷节”。相传此俗是为纪念介子推。介子推3月5日为火所焚,国人哀之,每年春暮不举火,若违犯则受雨雹之灾。禁烟之俗在山东栖霞一带却另有说法:秃尾巴老李因被父铲,急入锅灶,从烟道逃走,腾云而去,投入黑龙江。老李因感母恩,每年清明给母上坟,带风雨来,且仍走烟囱。为不使其受薰,故百姓3日不动烟火。寒食之日,人们只吃鸡蛋、干粮等冷食,孩子们趁机利用分得的鸡蛋进行“杠蛋”游戏。近俗认为,“猪没年,狗没寒,”故寒食由不吃热饭过渡到不喂狗。

寒食han shi

Cold Food Festival(the day before Tomb-sweeping Day when people eat cold food only)

寒食

节令名。在清明节前一或二日。相传春秋时代晋国介子推辅助重耳归国为君(晋文公),后隐于山中,重耳烧山逼他为官,之推不出抱树而死。重耳悼念之,禁止在其死日生火做饭,只吃冷食。后来相沿成俗,秋寒食禁火。其实,仲春禁火,周代已有其制。可能春日风大,古人为保护林木,而禁火,提倡寒食。

- truth,sojourner是什么意思

- truti是什么意思

- truti ⅰ是什么意思

- truti ⅱ是什么意思

- try是什么意思

- tryahaspara是什么意思

- tryaksa是什么意思

- tryambaka是什么意思

- trylon是什么意思

- tryon,william是什么意思

- trypanosome是什么意思

- trypanosomiasis是什么意思

- trypsin是什么意思

- tryptophan是什么意思

- trèves 特里尔是什么意思

- trégorrois 特雷戈鲁瓦是什么意思

- tréguier 特雷吉耶是什么意思

- trélazé 特雷拉泽是什么意思

- trénet charles 特雷内是什么意思

- tréport le 勒特雷波尔是什么意思

- tr细胞是什么意思

- tr链是什么意思

- ts是什么意思

- ts11【挥汗成雨】是什么意思

- ts13【提纲挈领】是什么意思

- ts15【拖泥带水】是什么意思

- ts1g【指山卖磨】是什么意思

- ts1t【换汤不换药】是什么意思

- ts2s【推波助澜】是什么意思

- ts31 【推崇备至】是什么意思

- ts3n【挥洒自如】是什么意思

- ts5w【抛砖引玉】是什么意思

- [tsa]是什么意思

- tsa是什么意思

- tsabyi chyaru是什么意思

- tsabyi ru是什么意思

- tsabyi si是什么意思

- tsa-dan nat是什么意思

- tsa gong是什么意思

- tsahka hpun是什么意思

- tsahkai是什么意思

- tsahka si是什么意思

- tsahka tum是什么意思

- tsa-hkreng是什么意思

- tsa hkri是什么意思

- tsa hku是什么意思

- tsahti是什么意思

- tsai是什么意思

- tsaitsai是什么意思

- tsa lam是什么意思

- tsalung是什么意思

- tsam是什么意思

- tsa-mai是什么意思

- tsamai是什么意思

- tsamat是什么意思

- tsam mari是什么意思

- tsam mari mara是什么意思

- tsam mari tsam mara是什么意思

- tsamon是什么意思

- tsamon hpa-rat是什么意思