学生近视预防

儿童少年正在长身体长知识时期,由于长知识的需要,长期进行着视近工作(近距离用眼作业)。如在学习期间由于学习负担过重,教室采光照明不良,不注意正确的读写姿势等,均可促进近视的发生和发展。这种在学龄时期发生的,与学习生活紧密相关的近视叫做学生近视,或称学校近视。

近视的发生与眼前后轴的长短、晶状体屈光能力强弱关系极为密切。眼轴出生时约15~18mm,生后经历了两个发育时期。第一个时期是1~3岁,增长5~8mm,即三岁时已达23mm,表现为快速增长; 第二个时期是3~14岁,十年间增长1mm,每年平均只增长0.1mm,表现为缓慢增长。14岁时眼轴已达成人水平,约24mm。在眼轴缓慢增长期中,晶状体和角膜表面的弯曲度也渐降低,以补偿由于眼轴增长而增加的屈光度,使眼轴增长与晶状体屈光力变化相适应,幼儿和部分小学低年级学生的远视状态逐步发育为正视状态。因此,幼儿和小学低年级学生的视力低下往往是远视而不是近视,须要验光检查来确定视力减退的性质。

儿童少年时期眼的功能特点是晶状体弹性较大,调节范围很广,近点距离(使用最大调节时,能看清最近一点细小对象物的眼物距离)很近(见表)。因此,当物体距眼球很近,甚至只有5cm的情况下,仍能看清物体或字体。由于这些特点,当儿童少年不注意读写时的用眼卫生,特别是那些刚开始读写的幼小儿童为了看清字迹的笔划,把书本移近眼睛,以便使视网膜上形成的字体加大,容易辨认,尔后又养成这种不良习惯,使眼书距离过近,睫状肌紧张收缩,晶状体过度调节,久而久之,睫状肌发生持续紧张或痉挛,晶状体凸度增大,使远处物体成象在视网膜前而形成近视。这种由于睫状肌调节紧张而发生的近视,习惯上称之为假性近视(也称调节性近视,属功能性)。如用解痉药物点眼,睫状肌痉挛解除后,视力可得到提高或恢复正常。学生中的近视有相当大部分是属于假性近视,这种近视一般度数不大,在3D以内。在假性近视阶段,如及时采取相应的保护视力措施,清除引起调节紧张的因素,视力能够好转或恢复。但如不加重视,继续使睫状肌持续痉挛,造成眼球持续充血,眼压不断升高,眼膜组织变软,加上视近工作时两眼视线要向字体汇聚(辐凑作用)导致眼外肌的机械压迫,最终使眼轴向后方伸展拉长,由功能性的假性近视发展为器质性的真性近视(轴性近视),此时要恢复视力也就困难了。假性近视与真性近视之间并无明显的界限,有的是介乎假性与真性之间的半真性近视。目前,我们把“防近”工作的重点放在控制假性近视阶段。

正常人近点距离和调节范围

| 年龄(岁) | 近点距离(cm) | 调节范围(D) | ||

| 平均数 | 标准差 | 平均数 | 标准差 | |

| 7 8 9 10 11 12 13 14 15 | 5.65 6.45 6.70 6.83 6.89 6.99 7.05 7.13 7.35 | 0.89 0.91 0.64 0.96 0.96 0.65 0.42 0.48 1.12 | 17.8 16.0 15.5 15.3 14.9 14.7 14.5 13.8 13.5 | 2.30 2.16 1.74 2.15 1.81 1.87 1.90 1.98 2.75 |

(据胡诞宁等,1964)

病因与影响因素 有关学生近视的病因及其影响因素的学说很多,概括起来不外乎环境因素、遗传因素和体质健康因素三个方面。许多科研资料表明,学生近视的发生和发展是多种因素交织一起的结果,而从生物进化的观点,环境因素应视为主因,从而树立近视可以预防的观念。

环境因素 视近工作时间对近视发生和发展的作用最大。近年来,国外采用幼小动物实验,他们证明某些动物喂养在狭小的环境中都可成为近视。在学生中学习时间过长,学习负担过重,户外活动时间少,都使眼经常处于调节紧张状态,成为近视发生的主要因素。据调查,学生的近视率(视力低于1.0的近视)随年级的升高而增高,如在城市的小学阶段近视率一般为5~10%,初中阶段为10~20%,高中阶段为20~30%,大学阶段为30~40%及以上。又如同年龄的学生,在中学学习的近视率比在小学学习的高; 某些重点班的学生视力低下率 (视力低于1.0)比非重点班的学生高,农村学校学生的近视率和视力低下率比城市低(见表)。造成城乡学生视力差别的原因,主要是由于农村学生每天读写时间较少,户外活动时间较多,农村地区开阔,有良好的望远条件,对保护视力、预防近视有积极作用。

城、郊学校中学生视力低下率(%)对比表

| 地点 | 沈阳市 | 天津市 | 武汉市 | 杭州市 |

| 城市 郊区 | 26.96 11.35 | 22.29 9.03 | 28.58 17.91 | 37.20 21.25 |

(据22省、市、自治区中、小学生视力调查结果,1980)

许多资料表明,我国1966~1976年期间(其时正值十年动乱,学业基本处于荒废状态),各地学生的视力低下率明显地低于1966年前,也低于最近几年(参见表)。日本在第二次世界大战前(1937年)到大战期间(1944年),小学生的近视率由32%下降到17%; 中学生的近视率也由37%下降到24%。第二次世界大战后,学生的近视率即见猛增。据日本文部省1980年资料,中学生(相当于我国的初中生)的视力低下率(其中绝大部分是近视) 又增加到38.10%。第二次世界大战时日本学生近视之所以显著减少,主要是由于日本当时处于战时状态,学生减少了学习时间,取消了为升学作准备的准备教育等原因。

不同年代中学生*视力低下率(%)

| 地区 | 年代 | 视 力 低下率 | 年代 | 视 力 低下率 | 年代 | 视 力 低下率 | 注 |

| 上海市 | 1965 | 51.62 | 1973 | 26.46 | 1980 | 42.50 | 1980年以 眼数计, 其他年代 以人数计 |

| 徐州市 太原市 | 1964 1962 | 25.92 23.21 | 1975 1975 | 12.29 15.67 | 1980 1980 | 26.23 27.72 | 以人数计 以眼数计 |

*中学生包括初中和高中,1962~1965年为7~12年级学生,1973~1975年为6~9年级学生,1980年为6~10年级学生。

视近工作条件不良亦是造成近视的后天环境之一。如学习环境中采光照明差,课桌椅不适合学生身材,书本字体过小,笔划过繁或印刷不清,都可造成眼书距离过近,从而使眼调节过度紧张。据哈尔滨市调查资料(1964) ,在采光不良的教室学习的学生,其近视率为17.1%,在采光良好的教室学习的近视率为9.6%。

儿童缺乏保护视力知识,长期不良的读写习惯也是一个促使学生近视发生的重要因素。据太原市12~14岁中学生的调查 (1980) ,有经常躺着看书习惯的学生,在近视组占60%,而在同年龄、同班级、同性别的非近视组占32%,说明经常躺着看书对近视的发生有明显影响。躺着看书不仅不能保持正确阅读姿式且影响眼书距离,光照条件也往往不良,易使眼处于调节紧张状态。

遗传因素 有些学说认为,高度近视(6D以上) 基本上是由遗传决定的,这类近视患者为数不多,大约占儿童总数的1~3%,多属于常染色体隐性遗传。许多调查资料表明,在学生近视中,其家族有无近视对学生本人近视的发生似有一定关系。据太原市调查 (1980),在539名近视学生中,其父母或父母一方患有近视的占24.3%,而同学校、同班级、同年龄、同性别的539名非近视学生中却只占10.4%。这种差别在统计学上有显著意义。尽管如此,大部分近视学生的父母并无近视,从这个意义上讲,父母有无近视这一家族因素,对学生本人是否发生近视并不起决定作用。只是提示我们对有近视家族史的学生更应重视做好预防工作。

体质和健康因素 有人认为儿童体质、健康状况可能对近视的发生有一定影响。如在患麻疹、猩红热等传染病之后易得近视。某些营养素的不足和过量(维生素B、钙、蛋白质、糖、某些微量元素等)与近视的发生也有一定关系。如果上述不良因素的作用时间不长,在不良因素消除后,视力可恢复正常。

近视预防 近视发生发展的因素十分复杂,因此在预防工作中须强调综合措施,注意有关因素的各个环节,必须贯彻执行教育部、卫生部等中央十部委联合通知的《保护学生视力工作实施办法(试行)》,并把重点放在合理安排生活制度、减轻学习负担、增强学生体质、改善学习环境和培养学生良好的用眼卫生等方面。

合理安排生活制度 要结合教学改革、减轻学生学习负担,保证学生有足够的休息、睡眠、进食、个人卫生和户外活动时间。睡眠时间小学生不少于10小时,中学生不少于9小时,大学生不少于8小时。大力开展体育运动,注意营养(蛋白质、维生素B、钙等),避免偏食,增强学生体质和抗病能力。

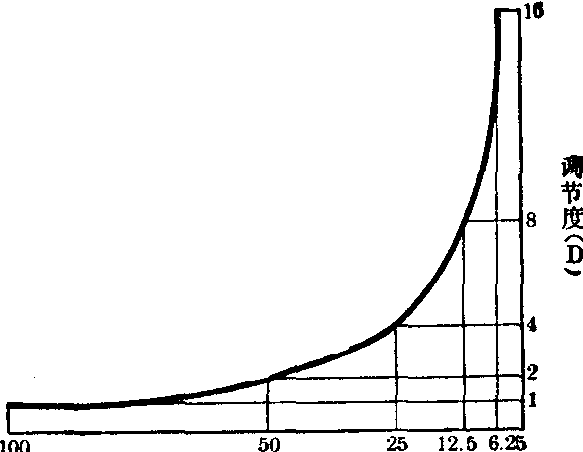

用眼卫生 要从小培养儿童良好的阅读书写习惯,讲究用眼卫生。阅读书写时应有正确坐姿,脊柱保持正直,身体不前倾,不耸肩,不歪头,大腿水平两足着地,体位稳定,使眼书距离保持在30~35cm(一市尺左右)。因为字体距眼越近,需要的调节力越大。当字体距眼50cm时,需要2个屈光度的调节,距离25cm时需要4个屈光度的调节,当字体与眼之间的距离小于25cm时,所需要的调节度就急剧上升(图),一般一市尺左右的距离需要3个屈光度调节,较符合眼的调节生理。阅读时应尽可能使书本的平面与视线成直角,此时书本上的每一个字体两笔划延伸到眼所形成的视角最大,字在视网膜上形成的影象最清晰。为此,学生课桌面最好有15度左右的坡度,在平面桌上阅读时,可把书本上端适当垫高,这样头部略向前倾,便可使文字在视网膜上形成清晰的影象。教育儿童不要躺在床上看书,不在行进的车中看书,不在暗弱或强光下看书写字,因在这些情况下需要频繁的调节,而且不可能保持合适的眼书距离,容易使眼疲劳。读写的持续时间不宜过长,每30~40分钟要休息片刻,进行望远或做眼保健操等,以消除眼的疲劳。儿童连续看电视时,每半小时到一小时亦应休息5~10分钟,眼与电视屏面的距离一般应为屏面对角线的5~7倍,屏面的高度可略低于眼高。为避免耀眼,室内可有一定的照度。

眼物距离与调节度(D)的关系(据儿童少年卫生学,1979)

改善学习环境 学校的教室、阅览室、实验室要符合卫生标准。自然采光要求光线均匀,采光系数 (窗的透光面积与室内地面面积之比)应不低于1:6,室外不应有高大的遮挡物。人工照明的灯具要合理布置,使照度均匀,课桌面和黑板面上的照度不宜低于100 lx。定期粉刷教室墙壁,黑板保持乌黑。教师板书要工整,字体不要过小。书本、油印教材上字体的大小,应与儿童的年龄相适应,年龄小的字体应该大一些,文字与纸张的黑白对比应该明显,字体要清晰。课桌椅应按学生身高配置,并定期调换学生座位。

消除眼调节紧张 为缓解或消除眼的调节紧张,可采取如下具体措施:

❶眼保健操: 每天至少做两次,做到穴位准确,坚持经常,详见“眼保健操”条。

❷望远: 向5m以外的远处眺望,朝向光线柔和处的目标,每日可进行3~4次,每次5分钟左右。

❸晶体操: 通过反复凝视近处和远方,使晶状体充分伸展,以达到缓解或消除调节紧张的目的。方法有远点和近点交替凝视,凝视速度一分钟反复交替8次,15分钟为一回,每天可做2~3回。另一方法是使眼的视线从眼前0.5m逐渐向远方移动,直至凝视到3~5m处,此法每天可进行多次。

学校重视 为了预防学生近视,学校应把学生视力保护列入学校工作议程,建立合理的制度。如定期检查学生视力(每学期不少于一次),及时统计分析; 定期检查教室的采光照明情况,要求班主任教师,学校卫生人员积极开展保护学生视力工作; 同时要经常向学生及学生家长宣传保护视力的重要性和方法,使家长为学生创造良好的学习条件,改进家庭的采光和照明,督促学生遵守合理的生活制度等。

近视矫治 矫治主要对象是那些未戴眼镜的,年龄较小,程度较轻的初发者,也即假性近视的学生,以控制和降低学校近视的患病率。矫治方法一定要以安全可靠、简便易行为原则。可以采用双眼远雾视法、眼保健操、推拿、耳针及经过科学鉴定后的眼药水滴眼。根据情况也可以二、三种方法结合使用。

远雾视法是给学生戴上+2.00D~+3.00D屈光度的眼镜,进行远眺或户外活动。每天戴镜半小时,六天为一疗程,连续进行三个疗程。远雾视法不仅可用于矫治假性近视,也可用于诊断假性近视。

眼镜如何配戴比较合理,目前一般认为近视早期最好不忙于配镜,因此时假性近视成分较大,戴上眼镜有镜片帮助调节,睫状肌与晶状体就不需要放松调节,促成了近视的固定。如在积极采取视力保护措施后仍无改善,又明显影响学习就应配戴,配镜前应请眼科医师作检查及指导。

- D002037 政府工作报告是什么意思

- D002039 政府工作报告是什么意思

- D002040 政府工作报告是什么意思

- D002041 团结起来,为建设社会主义的现代化强国而奋斗是什么意思

- D002043 当前的经济形势和今后经济建设的方针是什么意思

- D002044 政府工作报告是什么意思

- D002045 政府工作报告是什么意思

- D002046 当前的经济形势和经济体制改革是什么意思

- D002047 政府工作报告是什么意思

- D002048 政府工作报告是什么意思

- D002049 坚决贯彻治理整顿和深化改革的方针是什么意思

- D002050 为我国政治经济和社会的进一步稳定发展而奋斗是什么意思

- D002051 政府工作报告是什么意思

- D002054 政府机构和干部制度改革问题论文选是什么意思

- D002055 做好新时期的干部工作是什么意思

- D002060 社会主义干部管理学是什么意思

- D002063 党政干部大词典是什么意思

- D002065 国家公务员制度讲话是什么意思

- D002067 中国公务员百科辞典是什么意思

- D002069 国家公务员制度概述是什么意思

- D002071 干部考察工作指导是什么意思

- D002072 组织工作研究文选(1988)是什么意思

- D002074 公务员行为规范教程是什么意思

- D002076 选拔干部民意调查方法规范化及相关理论研究是什么意思

- D002078 党政干部行为准则是什么意思

- D002080 社会主义初级阶段党政干部工作手册是什么意思

- D002082 国家公务员通用知识大全是什么意思

- D002083 香港公务员制度概述是什么意思

- D002085 国家公务员实用辞典是什么意思

- D002086 机构编制管理教程是什么意思

- D002087 后备干部制度建设社会认同研究是什么意思

- D002088 廉政大观是什么意思

- D002089 廉政建设概论是什么意思

- D002092 国家公务员制度大辞典是什么意思

- D002093 济南市民办事指南是什么意思

- D002094 现代公务员辞典是什么意思

- D002095 人事干部实用手册是什么意思

- D002097 政工干部实用手册是什么意思

- D002098 专业技术职务评聘实用手册是什么意思

- D002099 中国人事管理工作实用手册是什么意思

- D002101 行政督查概论是什么意思

- D002102 中国当代干部大百科是什么意思

- D002103 广东干部人事制度改革实践是什么意思

- D002108 人民警察职业道德是什么意思

- D002112 实用防火灭火常识是什么意思

- D002113 治安管理教程是什么意思

- D002114 在特殊战线上是什么意思

- D002115 人民警察职业道德概论是什么意思

- D002116 社会治安综合治理概论是什么意思

- D002117 中国公安百科全书是什么意思

- D002119 社会治安综合治理研究是什么意思

- D002120 防间保密与国家安全是什么意思

- D002122 消防技术标准汇编(二)是什么意思

- D002123 公安行政行为与公安行政诉讼是什么意思

- D002126 治安管理学基础理论教程是什么意思

- D002127 中国城市消防管理手册是什么意思

- D002128 社会治安综合治理概要是什么意思

- D002129 人民警察手册是什么意思

- D002132 民间纠纷调解指南是什么意思

- D002134 车辆管理是什么意思