子宫内膜周期性变化periodical change of endometrium

系指子宫内膜每隔28天(一般正常者)出现1次剥脱、出血、再生等变化而言。子宫内膜这种周期性的变化是由卵巢的卵细胞生长、成熟、排卵和黄体形成等因素作用的结果。每1个28天称为1个月经周期,每个月经周期子宫内膜都出现增生期、分泌期、月经期及经后期等4期的变化。

子宫内膜周期性变化

女子自青春期起至经绝期前,子宫内膜在卵巢激素的作用下呈现周期性变化。这周期变化的显著特点表现为每28天左右发生一次内膜剥脱和出血,称月经,故称月经周期。少女到12~14岁左右,出现第一次月经,称为初潮。初潮后一段时间,月经周期不规律,经1~2年后,才渐变得有规律。成年女子月经周期的长短,因人而异,平均为28天,但在20~40天范围内均属正常。一般以月经出现的第1天算作月经周期的第1天。子宫内膜的周期变化一般分为三期:即增生期(第5~14天)、分泌期(第15~28天)和月经期(第1~4天)。

增生期 此时期因卵巢内有少数卵泡在发育生长故又称卵泡期或排卵前期。子宫内膜在雌激素的作用下迅速增生,一般持续时间约两周左右。可分为增生早期、增生中期和增生晚期。

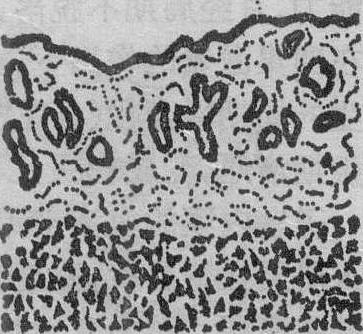

增生早期 又称经后期或修复期,约在月经周期第5~7天。内膜厚约1~2mm,腺体短直而稀少(图1)。腺上皮细胞和表面上皮细胞呈低柱状或立方状。细胞质含有许多核糖体,线粒体散在胞质中。核卵圆形,大而深染。细胞增生活跃。细胞顶部含有少量碱性磷酸酶(AlP)和酸性磷酸酶(AcP)。内膜间质致密,基质细胞呈梭形,核大着色深,胞质少。螺旋动脉较直,壁薄,内皮细胞含有少量AlP。

图1 子宫内膜增生早期(月经周期第5天)

增生中期 约在月经周期第8~10天,内膜增厚。腺体增多并增长,稍显弯曲。上皮细胞增生,可见微绒毛。细胞核大,核仁明显。细胞内DNA含量增加,高尔基复合体增大增多,游离核糖体及粗面内质网丰富。核分裂相增多。腺上皮细胞因增生而呈假复层状,细胞内AIP含量增加。内膜间质水肿,基质细胞核增大,分裂相较多。螺旋动脉逐渐发生增长,管壁增厚。

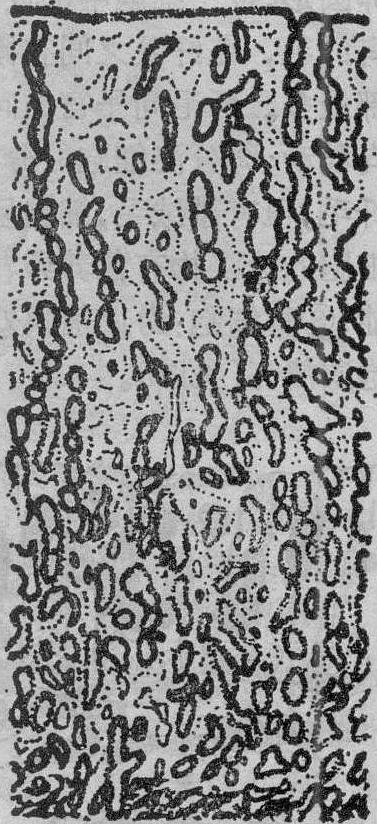

增生晚期 约在月经周期第11~14天。内膜增厚达2~3mm。腺体继续增长,弯曲度增加(图2)。腺上皮细胞的假复层现象更为明显。上皮细胞呈高柱状,微绒毛增多,核长形,常有1~2个核仁。胞质中RNA、AlP的含量增加。粗面内质网高度发育且扩张,微管和微丝发育并从细胞底部伸到高尔基复合体,线粒体增多并有分支。接近排卵时腺上皮细胞核居中央,大量线粒体、内质网位于上部,细胞基底部出现糖原颗粒。在HE染色的切片中,因糖原被溶解而呈现为核下空泡。内膜基质细胞增生,分裂相多。部分细胞呈星形,胞质少,核仁明显,分裂活跃,彼此以突起相连成网。此时功能层可分为深浅两层。浅层即近腔面的细胞富含RNA,到分泌期时将形成致密层。深层的细胞RNA含量少,将形成内膜海绵层。螺旋动脉继续增长,螺旋程度增加。管壁增厚,有弹性纤维环绕。

图2 子宫内膜增生晚期(月经周期第14天)

增生期内膜上皮有典型的纤毛细胞,以子宫下段最多。排卵时腺上皮细胞中部分线粒体增大若干倍,形成“巨大”线粒体。基质细胞则无此变化。因此时螺旋动脉尚未达到内膜厚度的一半,所以细胞的无氧糖酵解显著。

分泌期 此期因卵巢内卵已排出和黄体逐渐形成,故又称黄体期或排卵后期。子宫内膜在雌激素和孕激素的作用下,逐渐增厚达5~10mm。因黄体从发育到退化有一定的规律,子宫内膜也有相应的形态变化特征。可根据内膜的组织学特点来推断有无排卵及性激素水平等。此期持续时间约为2周,通常分为早、中、晚三期。

分泌早期 约在月经周期第15~18天。在排卵后24~36小时内,为内膜继续增生的晚期改变。排卵后第二天,内膜在孕激素作用下,子宫腺腔开始扩大,腺体间隔缩小。腺上皮细胞核下糖原积聚,核被推向上方。HE染色的切片中约有半数腺上皮细胞出现核下空泡。部分线粒体增大而多嵴。排卵后第3天,细胞假复层现象明显,核下空泡更为普遍。糖原聚集在核下胞质中,RNA含量丰富,高尔基复合体发达。核卵圆形,着色浅,核仁大其内并出现呈平行或同心圆排列的小管,这种结构称为核仁管系统,与孕激素有关,可能由核膜或高尔基复合体形成。与增生期的细胞核区别明显。第4天后,胞质空泡逐渐移至核上区,核回到细胞基底部。内膜间质致密,上皮及基质细胞分裂相少。

分泌中期 约在月经周期第18~23天。内膜水肿,腺腔扩大并弯曲。腺上皮细胞内RNA含量减少,核位于基部。细胞表面出现大的突起,顶部模糊不清,出现顶浆分泌,胞质内含物大量排入腺腔中。腺的分泌物含糖原及酸性和中性多糖类物质。间质水肿明显。基质细胞呈梭形或星形。核卵圆形,分裂相少。螺旋动脉增生并伸至功能层上部。血管壁增厚。动脉周围部分基质细胞核增大,胞质增多。

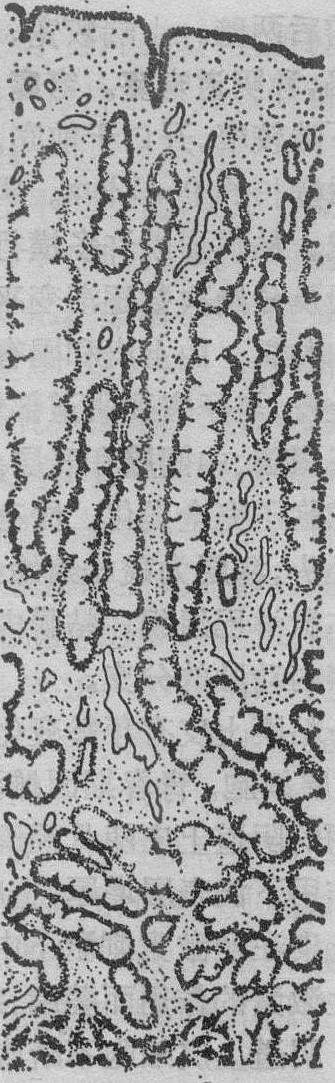

分泌晚期 相当于经前期,约在月经周期第24~28天。内膜增厚达5~10mm,分层较清楚。腺体高度扩张并极度弯曲,腔内充满含糖原的分泌物(图3)。腺上皮细胞高低不一,细胞游离端边缘模糊不清,分泌功能达到高峰。细胞内含有大的高尔基复合体,内质网和很多小线粒体,并有糖原散在。核仁管系统和巨大线粒体消失。螺旋动脉增生,螺旋程度增加,扩张的毛细血管在内膜表面形成小血窦。致密层基质细胞分化成两种形态,一种较肥大,胞质丰富,核呈网状,称为蜕膜样细胞; 另一种小而圆,核分叶,胞质内含分泌颗粒,称为内膜颗粒细胞,其颗粒的成分与松弛素相似,能分解内膜中的网状纤维。在孕激素的作用下,蜕膜样细胞先在螺旋动脉周围积聚,然后逐渐形成一层发育良好的前蜕膜细胞。到分泌晚期的最后2~3天,卵巢中黄体退化萎缩,激素减少。致密层中出现白细胞浸润,海绵层内腺体衰竭,腔内分泌物减少。腺上皮细胞变低,核圆而深染,胞质内RNA消失。

图3 子宫内膜分泌晚期(月经周期第25天)

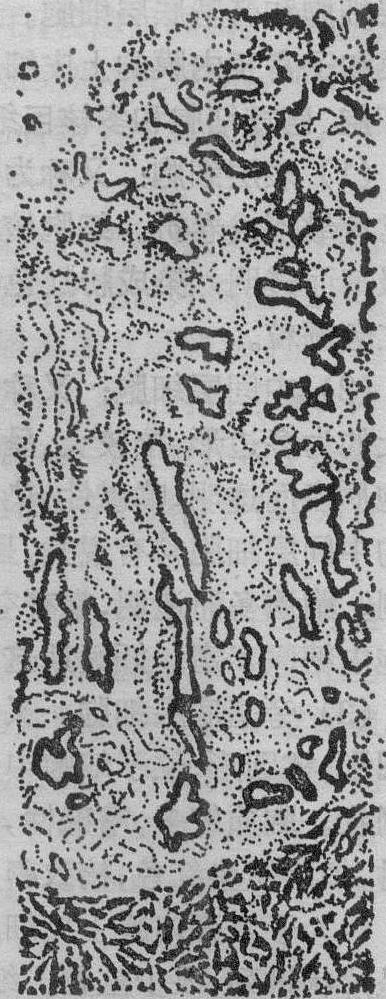

月经期 约在月经周期第1~4天。子宫内膜功能层坏死、脱落(图4)。因雌激素和孕激素迅速下降,引起螺旋动脉间断性收缩,内膜表层因缺血而坏死。腺体皱缩,分泌停止。白细胞增多。继收缩之后,螺旋动脉又短暂扩张,毛细血管因急剧充血而破裂。血液流入基质,大量积聚在内膜表层,最终突破表面上皮进入宫腔。坏死内膜呈小块脱落,随一定量的血液一同从阴道排出,即为月经。月经期第3天,内膜功能层几乎全部脱落。残留的腺上皮细胞迅速增生,并移向破溃的脱落面,逐渐形成一层新的柱状上皮。

图4 子宫内膜月经期(月经周期第1天)

子宫内膜周期性变化直接受卵巢内分泌功能的控制。卵巢的周期性活动又受脑垂体前叶分泌的促性腺激素即卵泡刺激素(FSH)和黄体生成素(LH)的调节,而促性腺激素的分泌又受下丘脑分泌的促性腺激素释放激素(GRH)的调节。卵泡刺激素刺激卵巢内卵泡的生长和分泌大量雌激素,雌激素则使子宫内膜发生增生期变化。血中高浓度的雌激素通过反馈,作用于下丘脑和脑垂体,抑制卵泡刺激素和黄体生成素的分泌。在黄体生成素和卵泡刺激素的协同作用下,促使卵泡成熟、排卵及形成黄体。黄体分泌大量孕酮和雌激素,使子宫内膜发生分泌期变化。血液中孕酮升高也可作用于下丘脑和脑垂体,抑制黄体生成素的分泌,于是黄体退化。血液中孕酮及雌激素含量下降,子宫内膜脱落出血而入月经期。月经期后,在下丘脑和脑垂体分泌激素的影响下,开始另一个卵巢周期和月经周期的变化。

- 私服是什么意思

- 私权是什么意思

- 私权保障型是什么意思

- 私权力是什么意思

- 私来某是什么意思

- 私来翁是什么意思

- 私校是什么意思

- 私椷是什么意思

- 私欲是什么意思

- 私欲不可以胜公议。是什么意思

- 私欲弘侈,则德义鲜少。是什么意思

- 私欲的牵累是什么意思

- 私款是什么意思

- 私殊是什么意思

- 私气是什么意思

- 私求则下烦而无度,是谓伤清;私费则官耗而无限,是谓伤制;私使则民挠扰而无节,是谓伤义;私惠则下虚望而无准,是谓伤正;私怨则下疑惧而不安,是谓伤德。是什么意思

- 私法是什么意思

- 私法上的救济手段是什么意思

- 私法人是什么意思

- 私法案是什么意思

- 私法统一国际协会是什么意思

- 私法继承是什么意思

- 私法自治原则是什么意思

- 私法诉权说是什么意思

- 私活是什么意思

- 私淑是什么意思

- 私淑弟子是什么意思

- 私淑斋是什么意思

- 私淑轩是什么意思

- 私淑门人是什么意思

- 私淫来旺妻是什么意思

- 私渠比鞮海是什么意思

- 私渡是什么意思

- 私溺是什么意思

- 私火是什么意思

- 私焙是什么意思

- 私燕是什么意思

- 私爱是什么意思

- 私牙是什么意思

- 私牛是什么意思

- 私物是什么意思

- 私犯是什么意思

- 私狎是什么意思

- 私独是什么意思

- 私猖是什么意思

- 私玺是什么意思

- 私生子是什么意思

- 私生子入族谱案是什么意思

- 私生子女是什么意思

- 私生活是什么意思

- 私生活上的道德品质是什么意思

- 私生活权是什么意思

- 私生活秘密权是什么意思

- 私用是什么意思

- 私用人员是什么意思

- 私田是什么意思

- 私田制是什么意思

- 私畜是什么意思

- 私疙瘩是什么意思

- 私疴子是什么意思