太阳黑子

唐·瞿昙悉达《开元占经》卷六

汉文帝十五年(公元前一六五年)日中有王字。

《册府元龟》卷二二《符瑞一》

【评】我国古代对太阳黑子的观察,有着十分久远的历史。上面的纪事说明了这一点。

河平元年,三月乙①未,日出黄,有黑气,大如钱,居日中央。

《汉书·五行志下》

[注]①乙:查汉成帝河平元年三月无乙未,疑为三月己未之误。

【评】这是公元前28年的太阳黑子的记录,它记录了黑子出现的日期,黑气的形状、大小和位置。这就是说中国古代非但有世界公认的最早的黑子记录,而且就其数量和质量而言,也是首屈一指的。据统计,史志约有二百三十四次黑子记录,这些既有准确的日期,又有黑子的形状、大小、位置以至变化情况的纪事,为现代研究黑子机制、活动周期等,具有非常重要的参考价值。它们是一份十分珍贵的遗产。

太和二十三年十二月甲申,日中有黑气,大如桃。

《魏书·天象志》

宁康元年十一月己酉,日有黑子,大如李。

《晋书·天文志》

中平四年三月丙申,黑气大如瓜,在日中。

《后汉书·五行志》

宁康二年三月庚寅,日中有黑子二枚,大如鸭卵。

《晋书·天文志》

宣和二年五月乙酉,日中有黑子,大如枣。

《宋史·天文志》

永嘉五年三月庚申,日散光如血下流,所照皆赤,日中有若飞燕者。

《晋书·天文志》

元和十年正月辛卯,日外有物如鸟。

《新唐书·天文志》

绍兴三十年八月庚午,日中有黑子,状如人。

《宋史·天文志》

【评】我国古代对太阳黑子形状的描述,大体分三类:第一类圆形,如桃、如李、如栗和钱等;第二类椭圆形,如鸡、鸭、鹅卵,如瓜,如枣;第三类不规则形,如飞燕飞鹊、如人,如鸟。这三类实际代表黑子发生、发展和消亡过程的三种不同形态,刚出现为圆形,之后为椭圆形,这可能双极黑子。第三类显然是大的黑子群。我们从古代这三个类型黑子记录的日期间隔,求出太阳黑子出现的周期,得到与近代的统计颇为一致的结论。

政和二年四月辛卯,日中有黑子,乍二乍三,如栗大。

《宋史·天文志》

崇祯十一年十一月癸亥,日中有黑子及黑青白气。日入时,日光摩荡如两日。

《明史·天文志》

【评】黑子出现到一段时间后,就会分裂成两或三个黑子,现代天文学将在前面的叫前导黑子,后面的叫后随黑子。前导黑子还会增大,后随黑子还会分裂,比前导黑子先消失。这种分裂现象就是现代用望远镜也是不容易看到的。可我们的祖先居然能用肉眼观察出来,并记录下来,是多么的了不起啊。

崇祯十二年二月庚子,日旁有红白丸,又白芒黑气交掩,日光摩荡。

《明史·天文志》

【评】太阳黑子周围特别明亮,这就是所谓白斑。一般这种现象肉眼是不容易看到的,但我国古代天文家却看到了,这说明他们的观测是相当细致准确的。天启四年正月癸未,日赤无光,有黑子二、三荡于旁,渐至百许,凡四日。

《明史·天文志》

【评】这里把太阳黑子发生时的变化与期限都完整地记载下来了。这样的纪事对现代天文学的研究是很有价值的。

乌见者,双乌见者,入斗者,乌动者,黑气若一若二至四、五者,有黑气。

唐·瞿昙悉达《开元占经》卷六引《太公阴秘》

【评】乌见者,应是指一个黑子活动周期开始时,日面上存在一个半影黑子的情形;双乌见者,则是日面上存在的双极黑子;入斗者,是指双极黑子形态发生变化,若即若离,好象双乌争斗;乌动者,应是这种变化激烈,结构十分复杂时的逼真描述;黑气若一、二、三、四、五者,应指黑子的分裂现象;黑气者,应是黑子将要消失时的景象。古人将黑子按不同形态分成六类,它基本符合现代观测到的黑子群发展过程。与西方近代提出的黑子群苏黎士分类法基本相似。

太阳黑子

我不喜欢延迟欢乐,故新衣要即刻穿,礼物要马上拆,脾气也得即时发作。

口头禅是“太阳黑子随时会爆炸”,这是真的,太阳其实是一只大火球,不住燃烧,那狂热火焰时常跳跃,血红色球体上有无数黑点,爆炸起来,威力等于数兆亿个氢弹,足以毁灭整个太阳系。

即使太阳无事,人类本身掌握的核武器,也足以摧毁十个地球。

还不及时行乐,简直同自己过不去,干吗要那么笨!

想要见谁立刻约他出来嘛,要干杯马上干掉,人无百岁寿,直接点爽快点,切莫扭扭捏捏。

趁现在心情好,马上把想做的事情做掉,免得明日有突然事件令心情欠佳什么都不想做。

生命无常,一深思只觉凄茫,只得苦中作乐,消极抵抗,绝对不等明天,今天就是今天。

一收到新书立刻迷头迷脑地看,明天太阳黑子可能爆炸,地震、海啸,哪一国不知同哪一国也许就干了起来殃及无辜。

不要叫我等。

太阳黑子tài yáng hēi zǐ

太阳表面的气体旋涡。1874年,在《中西闻见录》(第27号)中,称太阳黑子为“黑子”。◇点瑕、日斑、黑斑、黑癍、太阳黑点。“太阳黑子”这个名称出现较晚,如1936年《科学画报》第三卷第十四期:“太阳面上不但只有上面所说的斑纹,并且也有所谓太阳黑子。”1947年《科学画报》第十三卷第三期:“在太阳表面上的一层茫无边际的热气体,就是所谓太阳黑子。”1948年顾均正《从原子时代到海洋时代·不夜天》:“天文学家对研究太阳黑子的结果,知道在太阳表面出现黑子的区域,经常有辐射线发射出来。”

太阳黑子solar black mole

太阳光球上经常出现的阴暗斑点。它是太阳活动的基本标志。在明亮的太阳大气表面上产生一些巨大的气体涡旋,其底部较暗,即黑子。黑子由较暗的核(本影)和围绕它的较亮部分(半影)构成。黑子温度约4 500℃,比周围低1 500℃左右。黑子有大有小,有的年份多,有的年份少,且有周期变化,以11年周期出现次数最多。黑子常成群出现,大部出现在日面纬度10°~30°内,在纬度高于40°的地方很少出现。观测发现,当太阳黑子多,成群出现时,太阳上物理过程的活动性也就强烈,往往引起地球上的磁暴、极光等多种物理现象。

034 太阳黑子

指太阳光球层上出现的斑点。黑子有强到几千高斯的磁场。它常成群出现,往往发展成为两个具有相反磁极的大黑子,大黑子周围还有一些小黑子,以后缓慢地消逝。我国早在汉代已知道黑子的存在。《汉书·五行志》载:“河平元年,……三月已未,日出黄,有黑气大如钱,居日中央。”这是现今世界上公认的对黑子的最早观察记载。《淮南子》中也有“日中有踆(cún,通“蹲”)乌”的叙述。踆乌,也即黑子的形象。东汉王充在《论衡·说日》中指出:“黑子是日气也。”他确认黑子是太阳自身发生的一种现象,实属难得。

太阳黑子taiyang heizi

太阳光球表面上呈现出相对暗黑的斑点。它由暗黑的本影和在其周围较亮的半影组成。其实黑子只是由于周围明亮光球背景的反衬才显得暗黑,实际上一个大黑子的亮度可相当于满月的亮度。黑子的形状常有较大变化,最小的黑子直径有几百公里,无半影,而最大的黑子比地球的直径还大。黑子的磁场及寿命与其大小相关,黑子越大,磁场越强,寿命越长。大黑子的磁场强度可达0.400 0特斯拉,寿命长达几个月,而小黑子的磁场强度为0.05特斯拉,寿命只有几小时。太阳黑子常成对成群出现,而结构复杂的黑子群由几十个大小不等的黑子组成。一般称西面的为先导黑子,东面的为后随黑子,且前后黑子的磁极性相反。日面上的黑子数目可以反映太阳的活动程度,因此常用太阳黑子相对数这个量来表示太阳活动的强弱。其定义为:r=k(10g+f)式中g为日面上黑子的群数。f为黑子的总个数。k为换算因子,随观测者的观测技术方法,所用仪器和天气能见度的不同而定。由太阳黑子相对数年平均值随时间变化的统计平均结果,可显示出太阳黑子的11年活动周期。此外,还有22年的黑子磁极性变化周期和叠加在11年黑子周期上的80年周期。黑子在日面上的分布有明显的规律。黑子的平均纬度在其11年的活动周期中沿太阳表面的纬度分布呈蝴蝶状,称为蝴蝶图。对于黑子的本质,一般认为由于黑子有很强的磁场,那么黑子必是磁场和物质相互作用的结果。黑子为什么显得暗黑,有两种不同的看法。一种认为是黑子的强磁场使来自对流层的热量传递传送不到黑子里面去,因此使黑子变冷显得暗黑。另一种认为磁场没有抑制,而是促进了能量的传输,黑子的强磁场把大部分热流转换成磁流体波,它们沿磁力线跑掉了,造成收不抵出的状态,因而黑子变暗。关于黑子的形成问题,目前公认的说法是美国天文学家H·W·巴布科夫提出的模型。他认为,太阳有普遍磁场,而磁力线埋在光球下面不深的地方。由于太阳是个气体球,不同日面纬度上的自转速度不同,而赤道附近的自转较快,“冻结”在那个区域的磁力线就紧紧缠绕起来。由北极出发伸向南极的磁力线绕太阳转了许多圈,越近赤道绕得圈徒多,那里的磁场不稳定,只要太阳上有任何扰动,便会使缠绕的磁力线造成扭转形成“结”。使那里的磁场强度大增,随之磁压力加大,当磁压超过电子压和气体压之和时,磁力线便浮到光球上来,成为黑子。

太阳黑子Taiyang heizi

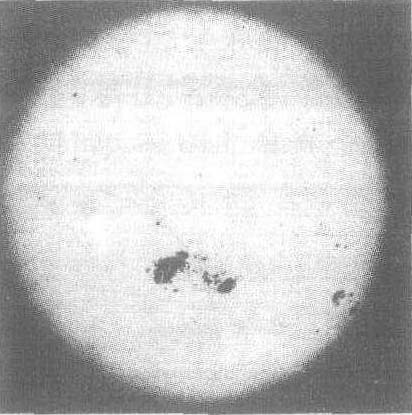

太阳光球上经常出现的一些暗色斑点(见图)。是太阳活动的基本标志之一。在太阳光球表面,即我们所看到的光芒夺目的太阳表面上,气流下降的地方,温度通常比光球温度低1000°K,在明亮的光球表面呈现出暗黑色斑点。黑子具有强烈的磁场。黑子多数成群出现,也有单个的黑子活动。一群黑子中有两个主要黑子;位置偏西的叫前导黑子,偏东的叫后随黑子。一个发展完整的黑子群,从单个小黑子出现,到两个主要黑子发育成熟,并在其周围出现许多小黑子,形成黑子群,随后又逐渐衰落和消失,一般历时几十天。每个黑子大小不等,小的直径在二三千公里左右,大的直径比地球直径大几十倍。每个黑子群可由几个到几十个,最多可达一百多个黑子组成。黑子的寿命也有差异,多数黑子寿命在一天左右,个别可达一个月或者一年以上。人类通过对黑子的长期观测,发现太阳黑子活动具有周期性的变化规律。最显著的为平均11年周期,此外还有22年和80年周期。周期变化主要表现在:

❶黑子数量的变化由极小值到极大值,再回到极小值。

❷黑子群分布的变化,一个周期开始时,黑子多产生在日表面20°—35°纬度区。随着黑子的增大,渐向低纬移动,到该周期末,黑子则产生于日表面赤道附近地区+太阳黑子的多寡反映了太阳活动的强弱,故太阳活动也具有11年周期。

太阳黑于照片

太阳黑子

太阳光球上经常出没的暗斑。太阳活动的基本标志。发展完全的形如浅碟,线度为1000公里—20万公里,由较亮的边框(半影)围绕暗核(本影)组成。一般分布在日面纬度±8°—40°区间。温度比光球低1000—2000K。寿命几小时到几个月,有的可达1年多。从出现到消失可经历由小黑点发展为黑子群的阶段。常成群出现,群中通常有两个极性相反的大黑子。有平均11年(可能还有22年、80年)等的活动周期。

太阳黑子

太阳光球表面的一些黑色斑点。黑子实际并不黑,只是因为它的温度比周围光球低1500℃左右,在明亮光球的衬托下,才显得阴暗一些。太阳黑子的直径从二三千千米,到10万千米大小不等。多数黑子的寿命不到1天,有的长达1月,极个别的在1年以上。太阳黑子出现的数目由极小到极大所需的时间,平均为4年,由极大到极小约需7年,所以平均11年为1周期。科学家正在研究太阳黑子的形成,以及对人类生存的影响。

太阳黑子

sunspot(亦称日斑)

太阳黑子

科技术名词。指在太阳的大气活动区所发生的强度高达几千高斯的磁场现象。《汉书·五行志》在世界上首创了对太阳黑子的观测和记录,一条记录说,汉元帝永光元年(前43)四月,“日黑居仄,大如弹丸”。另一条记录说,汉成帝河平元年(前28)三月乙未,“日出黄,有黑气大如钱,居日中央。”这两条记录比欧洲早出一千多年。以《汉书·五行志》为开端,以后各部正史中就有关于太阳黑子的记录一百余条。

- 《医学求实录》一卷 清 詹固维是什么意思

- 《医学汇参》二十卷 清 陈景潮是什么意思

- 《医学汇编》 清 撒膏林是什么意思

- 《医学汇编》一百卷 清 张心易是什么意思

- 《医学源流》 明 聂尚恒是什么意思

- 《医学源流论》二卷 清 徐大椿是什么意思

- 《医学真诠》二卷 清 汪熊是什么意思

- 《医学碎金》四卷 明 周礼是什么意思

- 《医学秘诀》 清 余文佩是什么意思

- 《医学秘集》 明 求澧是什么意思

- 《医学穷源》 清 孙光远是什么意思

- 《医学箕裘集》二十四卷 清 纪开泰是什么意思

- 《医学管见》 明 萧守身是什么意思

- 《医学管见》 清 卢汉倬是什么意思

- 《医学管见》 清 毛鸿印是什么意思

- 《医学管见》十二卷 清 谢士杰是什么意思

- 《医学管见录》 清 刘云峰 刘日诚是什么意思

- 《医学精蕴丛书》 清 林元是什么意思

- 《医学精要》 清 贾光明是什么意思

- 《医学纂要》 清 朱凤台是什么意思

- 《医学纂要》六卷 清 陆筠是什么意思

- 《医学经略》十卷 明 赵金是什么意思

- 《医学统旨》 明 叶文龄是什么意思

- 《医学绳墨》 明 潘涛是什么意思

- 《医学自迩》 附《启蒙》三卷 清 李近宸是什么意思

- 《医学自镜》 清 郭森是什么意思

- 《医学艺余》 明 陈宏烈是什么意思

- 《医学节要》 清 田炳勋是什么意思

- 《医学蠡测》 清 胡翔凤是什么意思

- 《医学要旨》十卷 明 毛云是什么意思

- 《医学论》 清 李植纲是什么意思

- 《医学读书志》 清 曹禾是什么意思

- 《医学赘言》一卷 清 谢建谟是什么意思

- 《医学辑要》 清 吴鼎是什么意思

- 《医学辨真》一百五十卷 清 俞有廉是什么意思

- 《医学述要》十一卷 清 朱书是什么意思

- 《医学适性编》五十卷 清 何百钧是什么意思

- 《医学通神录》十卷 清 叶觐扬是什么意思

- 《医学采精》 清 罗亨平是什么意思

- 《医学金针》 清 童际昌是什么意思

- 《医学金针》 清 翁纯礼是什么意思

- 《医学问世编》 明 董一麟是什么意思

- 《医学险症随笔》 清 余冠贤是什么意思

- 《医学集要》 清 盛健一是什么意思

- 《医学集要》六卷 清 刘璞是什么意思

- 《医学须知》 明 卢洪春是什么意思

- 《医宗》 明 谭浚是什么意思

- 《医宗制沿图》 清 张璇是什么意思

- 《医宗宝笈》一卷 清 淩坤是什么意思

- 《医宗要义》 清 李学吾是什么意思

- 《医宗要略》 清 周尔皇是什么意思

- 《医宗辑略》 清 黄文澍是什么意思

- 《医家四书》 明 许兆祯是什么意思

- 《医家宗旨》 清 李荣陶是什么意思

- 《医家捷录》 清 傅天锦是什么意思

- 《医家炯戒》 明 郑钦谕是什么意思

- 《医家须知》 明 李先芳是什么意思

- 《医方》 清 姚国干是什么意思

- 《医方》三十五卷 北魏 王显是什么意思

- 《医方保和》 清 潘秉道是什么意思