大陆漂移说

阐明地壳运动和海陆分布、演变原因的一种假说。1912年德国A.L.魏格纳根据非洲西海岸和南美洲东海岸形状上的相似性,地层、构造、山脉等连续性,以及非洲、印度、澳大利亚大陆某些历史时期古生物群有相关性等事实,认为地壳较轻的固体硅铝层是漂浮在黏性很大的液态硅镁层上;地质学家认为在古生代的石炭纪晚期(距今300Ma前),全世界只有一个古大陆,称为泛大陆。这个泛大陆从侏罗纪(距今205M~135Ma)开始分裂;后来泛大陆在天体引潮力和地球自转所产生的离心力的作用下破裂成几块,在硅镁层上分离漂移,在第三纪中期(距今23.5Ma左右),大西洋已初步形成。各分裂的大陆块体(有的附带部分洋壳)分别向西或向赤道或既向西又向赤道移动。大西洋逐渐开阔,直到第四纪初(距今2.60Ma左右)格陵兰和挪威尚未分开。此后才形成目前的大陆、海洋分布格局。大西洋从裂谷的形成,发展为面积达9336.3万km2的世界第2大洋(仅次于太平洋)。逐渐形成今日世界海陆分布的轮廓。大陆漂移说在20世纪30年代以后逐渐沉寂下来,到50年代中期,由于古地磁学的兴起,它死而复苏,被越来越多的地质学家所接受。它促进了地质科学的发展,也为海底扩张、板块构造说的兴起奠定了基础。

大陆漂移说dalu piaoyi shuo

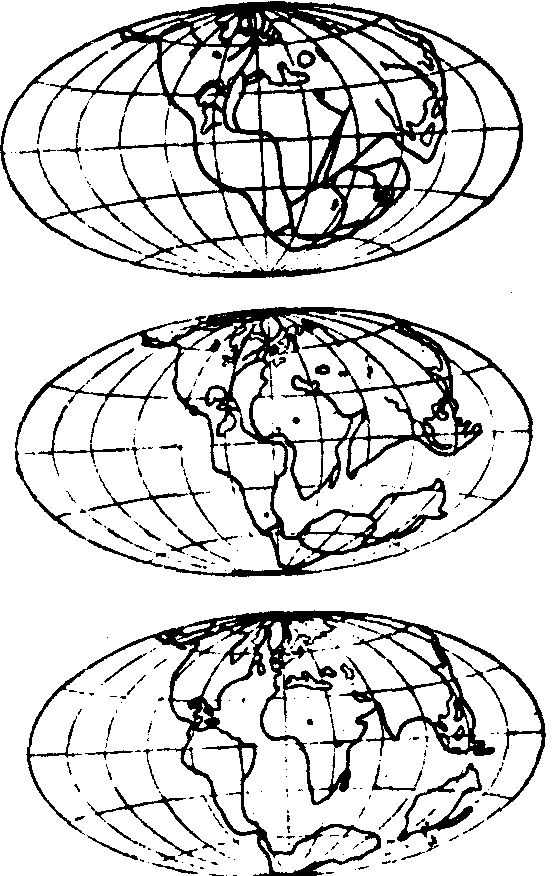

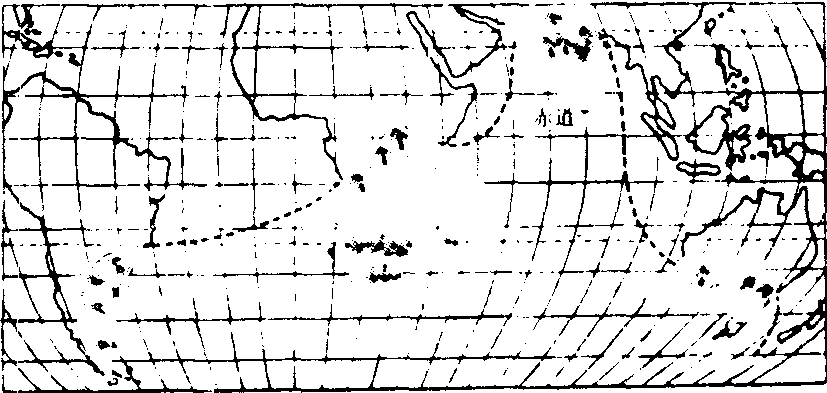

德国气象学家A·L·魏格纳于1912年发表《大陆的生成》、1915年发表《海陆的起源》,从而诞生的一种大地构造假说。他认为在距今3亿年前的古生代后期,地球上只有一块庞大的陆地,称为 “泛大陆”,又称“联合古陆”。围绕它的是一片广阔的海洋,称为“泛大洋”,又称“原始大洋”。到2亿年前的中生代初,这块泛大陆逐渐分裂、漂移,一直移到现在的位置(图1)。魏格纳提出大陆漂移的主要根据有以下几点: 首先,世界大陆轮廓具有显著的吻合性,特别是现在的南北美洲大陆和非洲、欧洲大陆若彼此相向移动,两者可拼合在一起,不留什么空隙。其次,按阿基米德原理,薄而轻的花岗岩质大陆均衡地漂浮于重的玄武岩质基底之上,由于地球的自转产生的离心力和日月对地球的引力产生的潮汐作用,导致大陆的漂移显示两个主要方向: 前者使大陆发生从两极向赤道的离极运动,因此挤压形成东西向的阿尔卑斯山脉、喜马拉雅山脉等; 后者使大陆发生向西的运动,美洲大陆西缘在向西漂移过程中受到太平洋玄武岩质基底的阻挡,挤压褶皱形成科迪勒拉和安第斯等经向山脉; 而大陆东边的岛弧则是陆地西移时由粘附于硅镁层之上的一些大陆碎片脱离大陆形成的。第三,大西洋两边大陆的地层、构造、岩相、古生物群、地球物理等具有相似性和连续性。第四,澳洲、印度、非洲和南美大陆上,在晚古生代都广泛分布有舌羊齿植物群,这些植物不能漂洋过海,说明上述大陆原先是连在一起的。此外,这些南方大陆上都分布有晚古生代 (石炭纪、二叠纪) 的冰川遗迹 (图2)也说明它们原先是联合在一起的,并曾一度位于极地附近,以后才发生分裂、漂移开来。第五,许多大地测量的数据证明有些同一地点的经纬度发生变化,等等。此说提出后,曾经引起人们的极大兴趣和重视,但限于当时科学技术水平,有许多问题如美洲向西漂移为什么软的海底硅镁层不挤压成褶皱山脉,而相反硬的大陆倒挤压褶皱形成山脉?在大陆分裂以前的古生代褶皱山脉是怎样形成的?大陆为什么漂移和怎样漂移?……未能得到充分论证,不久此说便消沉下去了。

图1 大陆在漂移过程中的几个时代的位置

(魏格纳,1915) (上为晚石炭世,中为始新世,下为早更新世)

图2 石炭一二叠纪冰川分布图

(暗色部分为冰川分布范围,箭头表示冰流方向)

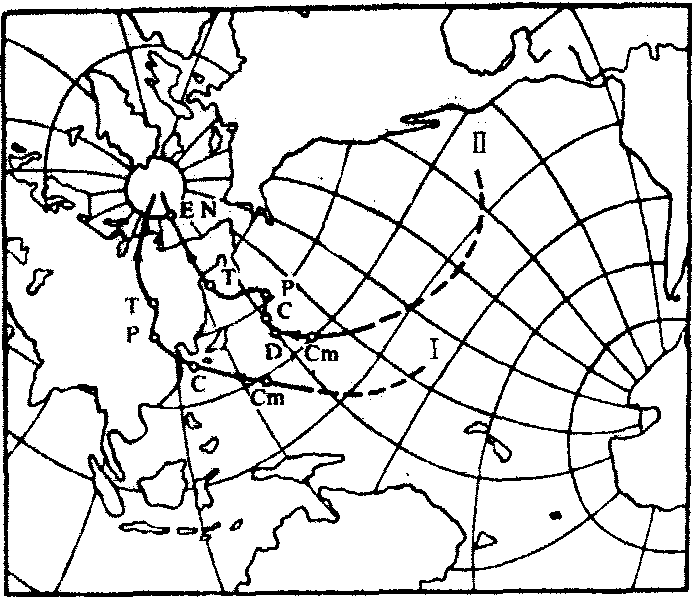

50年代以来,古地磁学有很大的发展。它是研究亿万年前所形成的岩石中保存下来的剩余磁性的一门科学。近年用古地磁方法已经确定出古地磁极的位置,发现在地质时期磁极是移动的,并且根据各时代所测出的磁极位置可以绘出磁极迁移的轨迹,称为极移曲线。但从北美和欧洲却测定出两条极移曲线来,二者大致平行(图3)。如果大陆自古以来其位置是固定不变的,则只应得出一条极移曲线;如今得出两条,说明欧美大陆原先是连在一起,后来逐渐漂移分离,直到形成现在的位置,才能解释这种现象。因此,地壳固定论的概念发生动摇,而大陆漂移说又获得了新生,与此相关,地壳活动论的观点也日益受到人们的重视。

图3 在北美和欧洲所测定的极移曲线(Ⅰ和Ⅱ)

Cm-寒武纪;D-泥盆纪;C-石炭纪;P-二叠纪;T-三叠纪;EN-第三纪

当然,从概念上讲,大陆漂移说也有应该修正的地方。当初魏格纳设想是硅铝层漂浮在硅镁层上边,大陆对海洋是相对移动的。实际上大陆的漂移是地壳的漂移,很多情况是陆壳和洋壳一起移动的。另外一些地质学者认为地表最初存在的大陆并不是一块“泛大陆”,而是两块,即北方的劳亚古陆和南方的冈瓦纳古陆,实际上古生代以前的大陆分布及位移情况尚有待进一步研究。

大陆漂移说

德国气象学家魏格纳于1912年在总结前人有关大陆漂移概念的基础上,提出的一种大地构造假说。认为古生代时全球只有一块庞大的“泛大陆”。它于中生代时开始分裂移动,逐渐形成现今的陆地分布位置。

大陆漂移说

大陆漂移说解释地壳运动和现代大陆及海洋分布的一种假说。大陆漂移说的创始人是德国地球物理学家魏格纳。在魏格纳于1912年提出系统的大陆漂移说之前,大地浮动的思想从古就有。古希腊爱奥尼亚学派的创始人泰勒斯曾设想大地是浮于水上的圆盘。中国古代也有 “地若浮舟”之说。自16世纪末荷兰麦卡托在地理大发现基础上,绘出了第一张世界地图后,大西洋两岸海岸线形状的互相吻合,就启发了大陆漂移思想的产生。1620年佛兰西斯·培根就注意到并指出这种海岸线的吻合不是偶然的。1668年天主教神甫普赖斯主张在大洪水前,美、欧、非三大洲连在一起。18世纪的法国生物学家布丰,19世纪法国佩利格里尼分别根据大西洋两岸大陆的生物与古生物亲缘关系,先后推测大西洋是因大陆飘移形成的。1889年美国地质学家达顿创立了地壳均衡说,认为海洋陆地物质成分不同,比重不同,陆地比重比海洋地壳小,所以大陆好像一个浮在海洋地壳上的浮体,通常大陆的重力与浮力相等,大陆处于平衡状态,既然大陆是处在海洋地壳上的浮体,当它受到外力的作用时,便发生运动。地壳均衡说实际上可以看作是大陆漂移的地质学术语,它对魏格纳的大陆漂移思想无疑有启示作用。

在20世纪初,美国的贝克和泰勒先后提出过大陆漂移的猜想,但他们并没有进行系统的论述。在这方面进行的全面总结,是由魏格纳完成的,所以,人们会认为魏格纳为大陆漂移说的创始人。

魏格纳早年研究气象学,1906年曾创下乘气球飞行52小时的世界纪录。据传1910年的一天,魏格纳卧病在床休养,闲中无聊,看着墙上的世界地图,被大西洋两岸的相似所吸引,到南美东海岸与非洲西海岸一凹一凸互相对应,似乎可以拼合到一起,脑中便闪出了大陆漂移的念头。当时,魏格纳并不知道前人有关这方面的认识,认为难以证明,因此就没把这个想法深入下去。1911年,他偶然在一些文献中看到一种根据古生物学的比较,认为南美与非洲之间有过陆地相连结的论述,这才促使他开始深入研究这个问题。1912年1月6日,他在德国法兰克福地质协会做了 《根据地球物理学论地壳轮廓(大陆和海洋) 的形成》 的讲演。1月10日,他又在马尔堡科学协会做了 《大陆的水平位移》 的第二次讲演。同年,魏格纳将讲演稿整理后分别发表在 《彼得曼文摘》 和 《地质杂志》 上,公布了他的大陆漂移假说。1914年,第一次世界大战爆发,他应征入伍,但他仍然思考有关大陆漂移的问题,在负伤养病期间,广泛收集材料,全面系统地论证他的大陆漂移假说。1915年,出版了 《海陆的起源》 一书,成为新地球观的经典著作。

魏格纳认为地壳是硅铝层漂浮在全球连贯的硅镁层上,硅镁层上无硅铝之处都是海洋。全球大陆在石炭纪以前是一个统一的整体,称 “联合古陆” 或 “泛大陆”。在中生代末期,由于潮汐和地球自转的联合效应,使古大陆向西运动及自两极向赤道运动,古大陆的各部分由于运动速度不同,被拉开分裂为几块,在硅镁层上漂移。美洲脱离了欧洲和非洲向西移动,越漂越远,在它们之间就形成了大西洋。非洲有一半脱离了亚洲,在漂移过程中,它的南岸沿顺时针方向略有扭动,渐渐与印巴次大陆分离,中间形成了印度洋。南极洲、澳大利亚脱离了亚洲、非洲向南移动,而后彼此分开,这就是现在的澳大利亚和南极大陆。魏格纳还认为,地球上的山脉也是大陆漂移的产物,当大陆移动时,前缘如果受到阻力就可发生褶皱,向西漂移的南北美大陆,受到阻力,在西岸形成连绵不断的洛基山和安第斯山脉。另外,随着古大陆分裂而向北推进的印度大陆和亚洲大陆相撞形成了喜马拉雅山脉。这一学说解释了大陆相对边缘轮廓的相似性 (美洲东海岸和欧、非洲西海岸)、各大陆的古生物分布、岩相及地层分布、构造带分布等方面的关系。

魏格纳的大陆漂移说,震动了地球科学界,它第一次揭示了大陆水平运动的可能性,对当时占优势的海陆固定论是一个强大的冲击。在20世纪20年代引起广泛的重视、研究和争论。美国地质学家泰勒在1923—1928年发表了一系列论述大陆水平移动的论文,支持魏格纳的观点;1929年中国年轻的地质学家李四光在《东亚一些典型构造式及其对大陆问题的意义》 的论文中,指出了欧亚大陆南移以及北美与澳洲两个陆地的旋转方向,为大陆漂移说提供了证明,被誉为 “泰勒李四光学说”。魏格纳的理论也因此受到广泛的宣传。《海陆的起源》 在1920—1924年先后三次再版,并被译为多种文字在世界广为传播。魏格纳完成大陆漂移说的时候,大陆地质资料并不充分,海底地质资料几乎是空白。所以,除了一些地球物理学家的支持之外,也遭到一些地球物理学家的质疑与责难。1919—1928年,大陆漂移说与大陆固定说展开了激烈的争论。许多责难者认为硅铝层的大陆在相当强的硅镁层上漂移,在力学上是不可能的。1926年11月,美国石油地质家协会在纽约举行首届大陆漂移学说讨论会。会上双方争论激烈,大致势均力敌。会议主席,荷兰的亚特舒特在总结中认为,尽管大陆漂移说资料不足,某些论点不够肯定,但总的说来不能说它毫无根据,在解释古生物分布和大西洋两岸地质对比等方面,比其他学说更可取。经过这次大辩论,魏格纳对自己的学说更充满信心。1930年,他为寻找大陆漂移直接证据,测量格陵兰经度,在格陵兰荒凉的冰原上遇难,为科学献出了生命,那天11月1日正是他的50岁生日。

魏格纳遇难后,大陆漂移说因缺乏直接证据,在大陆固定理论的强大反击下,在30年代至40年代沉寂下来。但少数地质学家仍坚持这个观点,南非杜·托伊物从南半球各大陆石炭二叠纪冰川遗迹和冈瓦纳地层的相似性和连续性出发,坚持大陆漂移理论。

中国的李四光以区域构造形迹的综合来追溯地壳构造运动,从而确定大陆的水平运动的存在及其方向,并于40年代创立地质力学。1947年,中国地质科学家章鸿钊用环太平洋大陆块向海洋水平位移来解环太平洋造山带的形成。到50年代,古地磁学的研究给大陆漂移说的发展送来了春风,通过古地磁学的研究,人们发现从古到今纬度已发生很大变化,甚至地球磁极也不断迁移。北美与欧洲的磁极迁移曲线在形状上相同,如果将这两条磁极迁移线合而为一,那么,大西洋就不存在了,说明欧美两块大陆过去的确是相连的,这只能用大陆漂移理论来解释。所以,1954年,英国的布莱克特宣布在两亿年以来,英国已向北移动很大的距离。1962年英国的朗科恩编辑出版了 《大陆漂移》 的论文集,大陆漂移又重新成为地球物理学家谈论的题目。1965年英国的布拉德用电子计算机进行大陆拼合,结果平均误差不超过一度,有力地证明了大陆漂移说。在拼合中还得到一个有趣的发现: 一种候鸟每年春天从南极洲飞向北极圈,飞行路线弯弯曲曲,为什么目标明确的海鸟要飞弯路呢? 对古大陆拼接后人们发现,原来在古大陆上它的飞行正是一条从南到北的直线,人们更加相信了大陆漂移说。

大陆漂移说的创立,为人们提供了一种认识大陆与海洋形成的新理论,推动了地球物理学这门年轻科学的发展,为后来的海底扩张说与板块构造说的建立,提供了理论依据。

大陆漂移说

大陆漂移说解释地壳运动和现代大陆及海洋分布的一种假说。大陆漂移说的创始人是德国地球物理学家魏格纳。在魏格纳于1912年提出系统的大陆漂移说之前,大地浮动的思想从古就有。古希腊爱奥尼亚学派的创始人泰勒斯曾设想大地是浮于水上的圆盘。中国古代也有 “地若浮舟”之说。自16世纪末荷兰麦卡托在地理大发现基础上,绘出了第一张世界地图后,大西洋两岸海岸线形状的互相吻合,就启发了大陆漂移思想的产生。1620年弗兰西斯·培根就注意到并指出这种海岸线的吻合不是偶然的。1668年天主教神甫普赖斯主张在大洪水前,美、欧、非三大洲连在一起。18世纪的法国生物学家布丰,19世纪法国佩利格里尼分别根据大西洋两岸大陆的生物与古生物亲缘关系,先后推测大西洋是因大陆飘移形成的。1889年美国地质学家达顿创立了地壳均衡说,认为海洋陆地物质成分不同,比重不同,陆地比重比海洋地壳小,所以大陆好像一个浮在海洋地壳上的浮体,通常大陆的重力与浮力相等,大陆处于平衡状态,既然大陆是处在海洋地壳上的浮体。当它受到外力的作用时,便发生运动。地壳均衡说实际上可以看作是大陆漂移的地质学术语,它对魏格纳的大陆漂移思想无疑有启示作用。

在20世纪初,美国的贝克和泰勒先后提出过大陆漂移的猜想,但他们并没有进行系统的论述。在这方面进行的全面总结,是由魏格纳完成的,所以,人们会认为魏格纳为大陆漂移说的创始人。

魏格纳认为地壳是硅铝层漂浮在全球连贯的硅镁层上,硅镁层上无硅铝之处都是海洋。全球大陆在石炭纪以前是一个统一的整体,称 “联合古陆”或 “泛大陆”。在中生代末期,由于潮汐和地球自转的联合效应,使古大陆向西运动及自两极向赤道运动,古大陆的各部分由于运动速度不同,被拉开分裂为几块,在硅镁层上漂移。美洲脱离了欧洲和非洲向西移动,越漂越远,在它们之间就形成了大西洋。非洲有一半脱离了亚洲,在漂移过程中,它的南岸沿顺时针方向略有扭动,渐渐与印巴次大陆分离,中间形成了印度洋。南极洲、澳大利亚脱离了亚洲、非洲向南移动,而后彼此分开,这就是现在的澳大利亚和南极大陆。魏格纳还认为,地球上的山脉也是大陆漂移的产物,当大陆移动时,前缘如果受到阻力就可发生褶皱,向西漂移的南北美大陆,受到阻力,在西岸形成连绵不断的洛基山和安第斯山脉。另外,随着古大陆分裂而向北推进的印度大陆和亚洲大陆相撞形成了喜马拉雅山脉。这一学说解释了大陆相对边缘轮廓的相似性 (美洲东海岸和欧、非洲西海岸)、各大陆的古生物分布、岩相及地层分布、构造带分布等方面的关系。

魏格纳的大陆漂移说,震动了地球科学界,它第一次揭示了大陆水平运动的可能性,对当时占优势的海陆固定论是一个强大的冲击。在20世纪20年代引起广泛的重视、研究和争论。美国地质学家泰勒在1923—1928年发表了一系列论述大陆水平移动的论文,支持魏格纳的观点: 1929年中国年轻的地质学家李四光在 《东亚一些典型构造式及其对大陆问题的意义》的论文中,指出了欧亚大陆南移以及北美与澳洲两个陆地的旋转方向,为大陆漂移说提供了证明,被誉为 “泰勒李四光学说”。魏格纳的理论也因此受到广泛的宣传。《海陆的起源》在1.920—1924年先后三次再版,并被译为多种文字在世界广为传播。魏格纳完成大陆漂移说的时候,大陆地质资料并不充分,海底地质资料几乎是空白。所以,除了一些地球物理学家的支持之外,也遭到一些地球物理学家的质疑与责难。1919—1928年,大陆漂移说与大陆固定说展开了激烈的争论。许多责难者认为硅铝层的大陆在相当强的硅镁层上漂移,在力学上是不可能的。1926年11月,美国石油地质家协会在纽约举行首届大陆漂移学说讨论会。会上双方争论激烈,大致势均力敌。会议主席,荷兰的亚特舒特在总结中认为,尽管大陆漂移说资料不足,某些论点不够肯定,但总的说来不能说它毫无根据,在解释古生物分布和大西洋两岸地质对比等方面,比其他学说更可取。经过这次大辩论,魏格纳对自己的学说更充满信心。1930年,他为寻找大陆漂移直接证据,测量格陵兰经度,在格陵兰荒凉的冰原上遇难,为科学献出了生命,那天11月1日正是他的50岁生日。

魏格纳遇难后,大陆漂移说因缺乏直接证据,在大陆固定理论的强大反击下,在30年代至40年代沉寂下来。但少数地质学家仍坚持这个观点,南非杜·托伊物从南半球各大陆石炭二叠纪冰川遗迹和冈瓦纳地层的相似性和连续性出发,坚持大陆漂移理论。

中国的李四光以区域构造形迹的综合来追溯地壳构造运动,从而确定大陆的水平运动的存在及其方向,并于40年代创立地质力学。1947年,中国地质科学家章鸿钊用环太平洋大陆块向海洋水平位移来解环太平洋造山带的形成。到50年代,古地磁学的研究给大陆漂移说的发展送来了春风,通过古地磁学的研究,人们发现从古到今纬度已发生很大变化,甚至地球磁极也不断迁移。北美与欧洲的磁极迁移曲线在形状上相同,如果将这两条磁极迁移线合二为一,那么,大西洋就不存在了,说明欧美两块大陆过去的确是相连的,这只能用大陆漂移理论来解释。所以,1954年,英国的布莱克特宣布在两亿年以来,英国已向北移动很大的距离。1962年英国的朗科恩编辑出版了 《大陆漂移》的论文集,大陆漂移又重新成为地球物理学家谈论的题目。1965年英国的布拉德用电子计算机进行大陆拼合,结果平均误差不超过一度,有力地证明了大陆漂移说。在拼合中还得到一个有趣的发现: 一种候鸟每年春天从南极洲飞向北极圈,飞行路线弯弯曲曲,为什么目标明确的海鸟要飞弯路呢?对古大陆拼接后人们发现,原来在古大陆上它的飞行正是一条从南到北的直线,人们更加相信了大陆漂移说。

大陆漂移说的创立,为人们提供了一种认识大陆与海洋形成的新理论,推动了地球物理学这门年轻科学的发展,为后来的海底扩张说与板块构造说的建立,提供了理论依据。

大陆漂移说

1912年由德国气象学家魏格纳Wegener,A.提出的一种大地构造假说。该假说设想,古生代时全球只有一块庞大完整的原始陆地,称“泛大陆”。从中生代开始它逐渐分裂、漂移,慢慢达到现今的位置。轻的花岗岩质的大陆是在重的玄武岩质的洋壳上漂移的。大陆漂移说的论据主要有四个方面:(1)大西洋两岸海岸线的相似性;(2)澳洲、印度、南美均在晚古生代发生过一次大冰期,而同时代的北半球却未发现冰川遗迹;(3)古生物群的分布;(4)古气候状况。所有这些现象,特别是南半球的晚古生代冰川,都说明大陆原本是联合在一起位于极地位置的,后来才发生了分裂漂移。魏格纳认为大陆漂移有两个明显的方向,即向赤道的离极运动和向西的运动。这是因为,引起大陆漂移的动力来自两个方面,一是地球自转的离心力,一是日月对地球的潮汐作用力。大陆漂移说细致地描述了在大陆漂移过程中全球大地构造的变动情况,指出美洲西岸的经向山脉是美洲大陆向西移动时受硅镁层抵抗而挤压形成的;阿尔卑斯—喜马拉雅纬向山脉是由于离极运动形成的;各大陆东边的岛弧是大陆向西漂移时,粘附在硅镁层上的一些大陆碎片形成的。此假说曾在地质学界和地球物理学界引起强烈反响,不过许多人对大陆漂移的机制和规律持怀疑态度。

- 虞东是什么意思

- 虞东学诗十二卷是什么意思

- 虞中是什么意思

- 虞主歌是什么意思

- 虞乐是什么意思

- 虞九是什么意思

- 虞乡县是什么意思

- 虞乡县志是什么意思

- 虞乡县新志是什么意思

- 虞书是什么意思

- 虞书·尧典是什么意思

- 虞书·皋陶谟是什么意思

- 虞书·益稷是什么意思

- 虞书·舜典是什么意思

- 虞书命羲和章解是什么意思

- 虞书笺是什么意思

- 虞人是什么意思

- 虞人箴是什么意思

- 虞仲是什么意思

- 虞仲宇是什么意思

- 虞仲文是什么意思

- 虞仲易是什么意思

- 虞仲翔是什么意思

- 虞伯是什么意思

- 虞伯康、虞秀故杀虞通案是什么意思

- 虞伯施是什么意思

- 虞伯生是什么意思

- 虞伯生诗是什么意思

- 虞伯益是什么意思

- 虞似良《横溪堂春晓》是什么意思

- 虞佃是什么意思

- 虞佐是什么意思

- 虞佩兰是什么意思

- 虞佳是什么意思

- 虞佳氏是什么意思

- 虞侍是什么意思

- 虞侯是什么意思

- 虞侯铜壶是什么意思

- 虞俦是什么意思

- 虞候是什么意思

- 虞候大都督是什么意思

- 虞倬是什么意思

- 虞允文是什么意思

- 虞允文《论今日可战之机有九疏》是什么意思

- 虞允文大战采石是什么意思

- 虞允文行书适造帖是什么意思

- 虞元龙是什么意思

- 虞兆中是什么意思

- 虞兆淑是什么意思

- 虞先煌是什么意思

- 虞光是什么意思

- 虞光裕是什么意思

- 虞克用是什么意思

- 虞兟是什么意思

- 虞公是什么意思

- 虞兮梦是什么意思

- 虞典书是什么意思

- 虞典書是什么意思

- 虞刚简是什么意思

- 虞初是什么意思