大豆栽培史history of soybean cultiva-tion

大豆〔Glycine max (L.) Merrill〕是中国古代重要的粮食和油料作物。中国是大豆的原产地,也是最早驯化和种植大豆的国家,栽培历史至少已有4000年。

起源分布和发展 大豆古称“菽”或“荏菽”,《诗经·大雅·生民》中记述后稷“艺之荏菽,荏菽旆旆”。《史记·周本纪》也说: 后稷幼年做游戏时“好种麻菽,麻菽美”。如果这些传说可信的话,则中国在原始社会末期已经栽培大豆了。卜辞中贞问“受菽年”而系有月份的,目前已发现有两片,说明至迟商代已有大豆栽培。《诗经》中有关菽的诗句很多,如“荏菽旆旆,禾役穟穟”,“黍稷重穋,禾麻菽麦”等等。这里的“菽”字专指大豆,说明大豆已是重要的粮食作物。

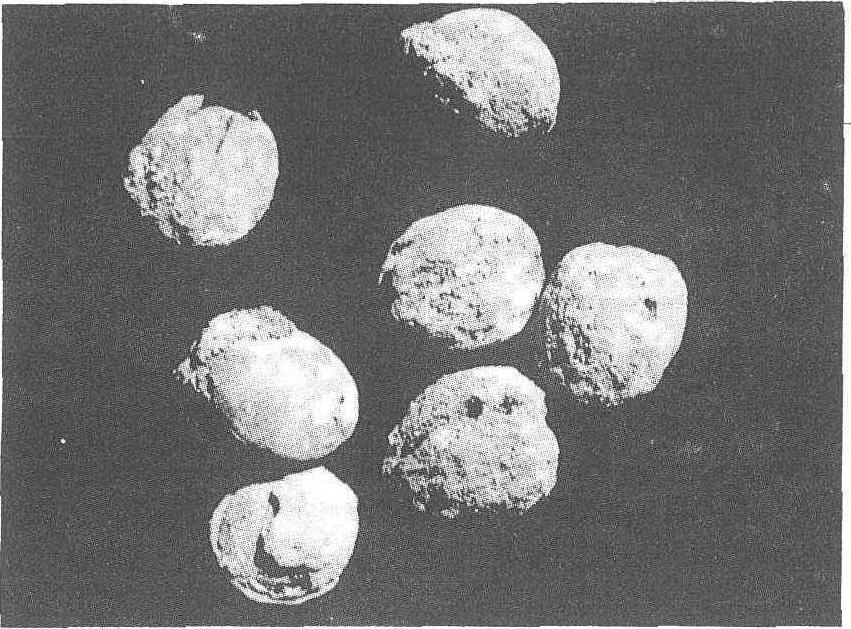

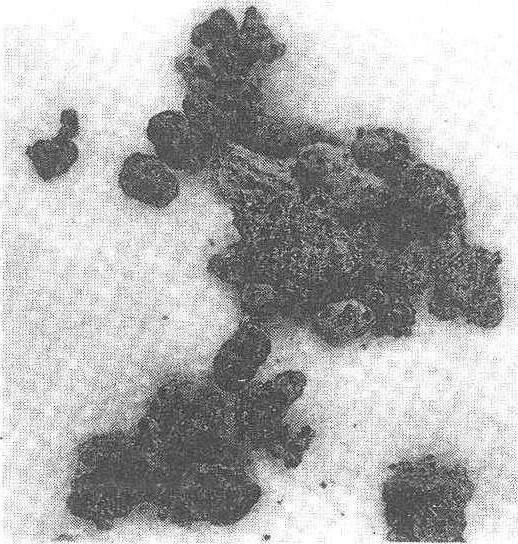

大豆因不易保存,考古发掘中发现较少。迄今已发现的有吉林永吉乌拉街出土的炭化大豆,经鉴定距今已有2600年左右,为东周时的实物,是目前出土最早的大豆。山西侯马出土的十粒战国时的大豆,外形与现在的大豆相似(见图1)。黑龙江宁安大牡丹屯出土的炭化大豆粒形较现在的大豆略小(见图2),这些都是2000多年前的实物。另外曾在湖南长沙马王堆、贵州赫章、河南洛阳、广西梧州及贵县、湖北江陵、甘肃敦煌等地均出土过汉代的大豆。新疆吐鲁番的一些地方也发现过新莽至唐代的大豆。

大豆的祖先是野生大豆(Glycine soja Sieb etZucc.),在中国黄河流域和长江流域,以及东北和西南等地区有广泛的分布,现在有些地方还采集它作饲料或食用。

中国古代对大豆的根瘤,早有觉察,并在“尗”的象形字中反映出来。故汉代《说文解字》说:“尗,豆也,象豆之形也。”清代文字学家王筠在其《说文释例》等书中

图1 山西侯马出土战国大豆

进一步指出“尗”字中间的“一”是代表地面,通于上下的“丨”代表大豆植株,在“一”之上是代表茎,在“一”之下是代表根。根左右“八”形是“当作圆点”,象征“细根之上生豆累累”的“土豆”,也即是根瘤。同时还说明“豆之根有‘土豆’,丰年则坚好,凶年则虚浮”,认识到根瘤的多少和大豆的丰歉有关。可以说早在三千年以前造“尗”字的时候,人们已观察到大豆有根瘤的现象。此外,《氾胜之书》提出“豆生布叶,豆有膏”,知道大豆在幼苗时期,本身就有肥美的养料,故“不可尽治”,即不宜过多中耕。清代《齐民四术》也说豆“自有膏润”,在中耕时“唯豆宜远本,近则伤根走膏润”。这些记载清楚地说明中国古代很早知道大豆本身具有养料,且同豆根有密切关系。中国的大豆约在公元前3~2世纪间传入朝鲜,而后又自朝鲜引入日本,在6世纪左右又由海路传至日本九州一带。欧美种植大豆很迟,清代乾隆年间曾引入英法,但仍未正式进入大田栽培。直到1873年,中国大豆在奥地利维也纳举行的万国博览会上展出后,才先后被奥地利、匈牙利、美国、俄国等引种。至20世纪初中国的大豆已大量外销,和茶、丝一道被称为出口的三大名产,在世界上享有盛誉。到20世纪30年代中国的大豆已普及到很多国家,成为一种世界性的重要作物。

图2 黑龙江宁安大牡丹屯

出土炭化大豆粒

大豆在中国古代的分布和发展,大致可分为三个阶段。

殷商至战国 大豆至迟在殷商时已有栽培。至西周和春秋时已成为重要的粮食作物,被列为五谷或九谷之一。战国时大豆的地位进一步上升,在不少古籍中已是菽、粟并列。《管子》还指出“菽粟不足”,就会导致“民必有饥饿之色”。但大豆只是普通人的主粮,称为“豆饭”,不像稻、粱那样被认为是细粮。而豆叶也供蔬食,称为“藿羹”。如《战国策》就谈到韩国“民之所食,大抵豆饭藿羹”,反映了战国时期的一般情况。先秦以前大豆主要分布在黄河流域,长江流域的记载很少,《越绝书》曾提到越灭吴前的农产品价格,其中大豆的价格不如黍、稻、麦等,被称为“下物”,似乎反映了当时南方对大豆仍不太重视。

秦汉至唐末 这一时期大豆的种植有很大发展。《氾胜之书》积极提倡多种大豆,认为“大豆保岁易为,宜古之所以备凶年也。谨计家口数种大豆,率人五亩,此田之本也”,强调多种大豆的重要性。东北地区此时也有一定数量的种植。南方也有一定的进展,如前汉王褒的《僮约》中有“十月收豆”的农事项目,反映当时四川已有相当面积的栽培。总之,这一时期,西自四川、东迄长江三角洲,北起东北地区和内蒙古、河北,南至岭南等地都有大豆的种植。

宋至清末 宋代为了在南方备荒,曾在江南、荆湖、岭南、福建等地推广粟、麦、黍及豆等。促使大豆的种植进一步发展。与此同时,东北地区的发展也很迅速,据《大金国志》记载,当时女真人日常生活中已“以豆为酱”。清初由于大批移民迁入东北地区,促使大豆等作物更为发展。自康熙二十四年(1685)开海禁后,东北大豆便大批由海道南下,据清代《中衢一勺》记载“关东豆、麦每年至上海千余万石”。乾隆年间还有对私运大豆出口要治罪的规定,可知清代前期东北地区已成为大豆的主要产区。

栽培技术 在大豆的栽培技术方面,除了注意整地、抢墒播种、精细管理、施肥灌溉、适时收获、晒干贮藏、选留良种等外,最突出的有以下三项。

轮作和间、混、套种 在《战国策》和《僮约》中,已反映出战国时的韩国和汉初的四川很可能出现了大豆和冬麦的轮作。后汉时黄河流域已有麦收后即种大豆或粟的习惯。从《齐民要术》记载中,可看到至迟在6世纪时的黄河中下游地区已有大豆和粟、麦、黍稷等较普遍的豆粮轮作制,陈旉《农书》还总结了南方稻后种豆,有“熟土壤而肥沃之”的作用。其后,大豆与其他作物的轮作更为普遍。如《山西农家俚言浅解》就谈到19世纪末至20世纪初时就有“一年豌豆二年麦,三年糜黍不用说,四年茭谷黑豆芥,五年回头吃豆角”的农谚,这是山西朔县包括大豆在内的多年轮作制的好经验。大豆与其他作物的间、混、套种的历史也很早,《齐民要术》中有大豆和麻子混种,以及和谷子混播作青茭饲料的记载。宋元间的《农桑要旨》说桑间如种大豆等作物,可使“明年增叶二三分”。《农政全书》也说杉苗的“空地之中仍要种豆,使之二物争长”,清代《橡茧图说》亦说橡树“空处之地,即兼种豆”,介绍的是林、豆间作的经验。清代《农桑经》说: 大豆和麻间作,有防治豆虫和使麻增产的作用。总之,大豆和其他作物的轮作或间、混、套种,以豆促粮,是中国古代用地和养地结合,保持和提高地力的宝贵经验。

肥稀瘦密 《四民月令》明确指出“种大小豆,美田欲稀,薄田欲稠”,这是正确的。因为肥地稀些,可争取多分枝而增产; 瘦地密些,可依靠较多植株保丰收。直到现在一般仍遵循这一“肥稀瘦密”的原则。

整枝 大豆在长期的栽培中,适应南北气候条件的差异,形成了无限结荚和有限结荚的两种生态型。北方的生长季短,夏季日照长,宜于无限结荚的大豆;南方的生长季长,夏季日照较北方短,适于有限结荚的大豆。在文献上对此记载较迟,《三农纪》提到若秋季多雨,枝叶过于茂盛,容易徒长倒伏,就要“急刈其豆之嫩颠,掐其繁叶”,以保持通风透光。间接反映了当地(四川什邡)种植的是无限结荚型的大豆。

大豆的利用 中国古代对大豆的利用是多方面的。在汉代以前,大豆主要是作为食粮。汉代开始用大豆制成副食品的记载逐渐增多。《史记·货殖列传》已指出当时通都大邑中已有经营豆豉千石以上的商人,其富可“比千乘之家”,说明以大豆制成的盐豉已是普遍的食品。汉代还用大豆合面制酱,这在公元前1世纪的《急就篇》中已有记载。汉代称黄豆芽为“大豆黄卷”,长沙马王堆汉墓中出土的161号竹简上已有“黄卷一石,缣囊一笥”的记载。后汉三国间的《神农本草经》也载有“大豆黄卷”。当时的“黄卷”是作为药用的干制品,后来才用鲜豆芽作蔬菜。《齐民要术》还引述《食经》中的“作大豆千岁苦酒法”,“苦酒”即醋,说明至迟6世纪时已用大豆作制醋原料。总之,自汉代开始,中国北方的大豆已逐渐转入“蔬饵膏馔”之列,而成为北方人民食品中蛋白质的主要来源。豆腐的发明是人民生活中的大事,相传豆腐是汉代淮南王刘安发明的,但没有确凿的证据。近年来河南密县打虎亭东汉墓发现的线刻砖上,发现有制作豆腐的绘图,说明汉代确能制作豆腐。关于豆腐的明确记载始见于五代末至北宋初陶谷的《清异录》。它说:“时戢为青阳丞,洁己勤民,肉味不给,日市豆腐数个,邑人呼豆腐为小宰羊。”有关以大豆榨油的记载,始见于北宋《物类相感志》:“豆油煎豆腐,有味和豆油可和桐油作捻船灰,妙”等语,说明至迟在北宋以前已能生产豆油。《本草纲目》中又有豆腐皮的记载,说它是“入馔甚佳”的食品。豆饼和豆渣也是重要的肥料和饲料。《群芳谱》说“油之滓可粪地”和“腐之渣可喂猪”。清初豆饼已成为重要商品,清末已遍及全国,并有相当数量的豆饼出口。王祯《农书》称大豆为“济世之谷”,清代《阅世编》指出“豆之为用也,油、腐而外,喂马溉田,耗用之数几与米等”。说明当时大豆确是最重要的作物之一。

- 苏曼殊传是什么意思

- 苏曼殊全集是什么意思

- 苏曼殊全集是什么意思

- 苏曼殊全集是什么意思

- 苏曼殊文集是什么意思

- 苏曼殊研究是什么意思

- 苏曼殊研究是什么意思

- 苏曼殊诗笺注是什么意思

- 苏曾觉是什么意思

- 苏朗是什么意思

- 苏木是什么意思

- 苏木是什么意思

- 苏木是什么意思

- 苏木是什么意思

- 苏木是什么意思

- 苏木是什么意思

- 苏木是什么意思

- 苏木(图262)是什么意思

- 苏木尔县是什么意思

- 苏木尔县是什么意思

- 苏木散是什么意思

- 苏木汤是什么意思

- 苏木煎丸是什么意思

- 苏木煎丸是什么意思

- 苏木蓝是什么意思

- 苏木蓝是什么意思

- 苏木蓝是什么意思

- 苏木都剌国是什么意思

- 苏木饮子是什么意思

- 苏木饮子是什么意思

- 苏李是什么意思

- 苏李诗是什么意思

- 苏李诗是什么意思

- 苏李诗是什么意思

- 苏李诗是什么意思

- 苏李诗是什么意思

- 苏杏二陈汤是什么意思

- 苏杏元是什么意思

- 苏杏粥是什么意思

- 苏材小纂是什么意思

- 苏来满阿洪是什么意思

- 苏杭应奉局是什么意思

- 苏杰是什么意思

- 苏杰是什么意思

- 苏松历代财赋考是什么意思

- 苏松太道是什么意思

- 苏枋木散是什么意思

- 苏枋木煎是什么意思

- 苏枋饮是什么意思

- 苏查丽达是什么意思

- 苏格兰人民起义是什么意思

- 苏格兰华联会是什么意思

- 苏格兰学校法颁布是什么意思

- 苏格兰学派是什么意思

- 苏格兰常识学派是什么意思

- 苏格兰教会是什么意思

- 苏格拉底是什么意思

- 苏格拉底是什么意思

- 苏格拉底是什么意思

- 苏格拉底是什么意思