壺壺(壶)Hú

罕见姓氏。《郑通志·氏族略》 收载。其注云:“(春秋)晋大夫邑也,因以为氏。其地,今潞州黎城东壶口关是也。”(按: 在今山西长治东南。)

春秋时卫有壶黡;汉代有壶遂,谏议大夫; 又有壶崇、壶充国。

壺hú

器名。深腹,斂口,用以盛酒漿或糧食。揚雄《酒賦》:“鴟夷滑稽,腹大如壺。”

壺

通“瓠” hu

[例一] 《诗·豳风·七月》:“七月食瓜,八月断壶。”传:“壶,瓠也。”《通训定声》:“壶,假借为瓠。”壶,瓠瓜,也叫葫芦。壶通“瓠”。

[例二] 《鹖冠子·学问》:“中河失船,一壶千金。”陆佃注:“壶,瓠也。佩之可以济涉。”壶,葫芦。

壶,匣母、鱼部;瓠,匣母、鱼部。匣母双声,鱼部迭韵,属双声迭韵通假。

- 上一篇:壹

- 下一篇:壽

壺

“壶”的繁体字。

壺壶

(1次) 通“瓠”。一种大葫芦。玄蠭若~些《魂》

壺

梱。《詩經·大雅·既醉》: “其類維何,室家之壺。” 毛傳: “壺,廣也。” 鄭玄箋: “壺之言梱也。” 陸德明《經典釋文》: “壺,若本反,鄭梱致也。”

即匏。

指瓦鼓。

盛液體的容器。初為陶製,形仿瓜瓠,故名。商代出現青铜壺,多作酒器。亦用於盛水、注水等,如春秋時有自銘為“盥壺”者。青銅壺盛行於春秋戰國時,漢代以後仍有。其形狀多為深腹、汹、廣肩、圈足,或有兩耳,圓形或方形,變化多樣。商代壺形多圓腹長頸,圈足貫耳,有蓋,亦有椭圆而細頸者。西周前略承其制,亦有腹前有鼻者。後期則少貫耳,多獸耳銜環或雙耳作獸形,間有無耳者,下腹大而頸粗,亦有體呈長方形而圓其角者。春秋戰國時期,蓋多裝飾成蓮瓣形,如蓮鶴方壺。春秋末期以後多無蓋,耳多蹲獸或獸面銜環,體有圓、方及瓠形。漢代稱圓形壺為“鐘”、方形壺為“鈁”。《周體·秋官·掌客》:“壺十四。”鄭玄注:“壺,酒器也。”《詩·大雅·韓奕》:“清酒百壺。”戰國時有一種壺,器扁平而圓,橢圓口,方圈足。《博古圖》稱之為“匾壺”,傳世器中自銘為“區”,如斜方雷紋區。晉代行瓷壺,多盤口長頸,壺身飾羊首或鷄頭為流,有柄,肩部兩側有繫。至唐宋壺式又變,有“注子”、“偏提”等,參見本類該條。

青瓷羊頭壺(東晉)

古代盛酒漿之器。形似瓜瓠,斂口曲頸,兩耳圓腹,足有底圈。初爲瓜壺、陶壺,商代晚期出現銅製。《公羊傳·昭公二十五年》:“高子執簞食與四脡脯,國子執壺漿。”亦爲陳設於廟堂之上的禮器,與尊等同,備斟酌之用。《儀禮·鄉飲酒禮》:“尊兩壺于房户間。”

亦稱“銅壺”、“金壺”、“漏壺”、“壺漏”等。古代滴水計時之器。歷代形制不一,如清乾隆時所製漏壺由三個方形的播水壺與一個圓形的受水壺組成。上面的播水壺稱日天壺,中間的稱夜天壺,下面的稱平水壺。水由日天壺依次漏進受水壺中。受水壺上有銅人,抱漏箭,下端置箭舟。水長舟浮,漏箭隨之上升,以箭上之刻度指示時辰。《詩·齊風·東方未明》序:“東方未明,刺無節也。朝廷興居無節,號令不時,挈壺氏不能掌其職也。”孔穎達疏:“人君置挈壺氏之官,使主掌漏刻,以昏明告君。”《周禮·夏官·挈壺氏》:“掌挈壺以令軍井。……凡喪,縣壺以代哭者,皆以水火守之,分以日夜。”鄭玄注:“縣壺以爲漏。”《禮記·喪大記》:“君喪,虞人出木角,狄人出壺,雍人出鼎,司馬縣之,乃官代哭。”鄭玄注:“壺,漏水之器也。”唐·戴叔倫《早春曲》:“博山吹雲龍腦香,銅壺滴愁更漏長。”唐·劉禹錫《初夏曲》:“銅壺方促夜,斗柄暫南歸。”唐·李白《烏棲曲》:“銀箭金壺漏水多,起看秋月墜江波。”宋·蘇軾《將往終南和子由見寄》詩:“秋風吹雨涼生膚,夜長耿耿添漏壺。”宋·米芾《詠潮》詩:“勢與月輪齊朔望,信如壺漏報晨昏。”《紅樓夢》第七十六回:“壺漏聲將涸,窗燈夜已昏。”參閱《初學記·漏刻》、《清會典·欽天監·職掌》。參見本類“刻漏”。

同“瓠”。《詩·豳風·七月》:“七月食瓜,八月斷壺。”毛傳:“壺,瓠也。”

壺hu

89D8

“壶”的繁体。

壺kun

89DA

“壶”的繁体。

壺hú

H062

“壶”的繁体。

壺

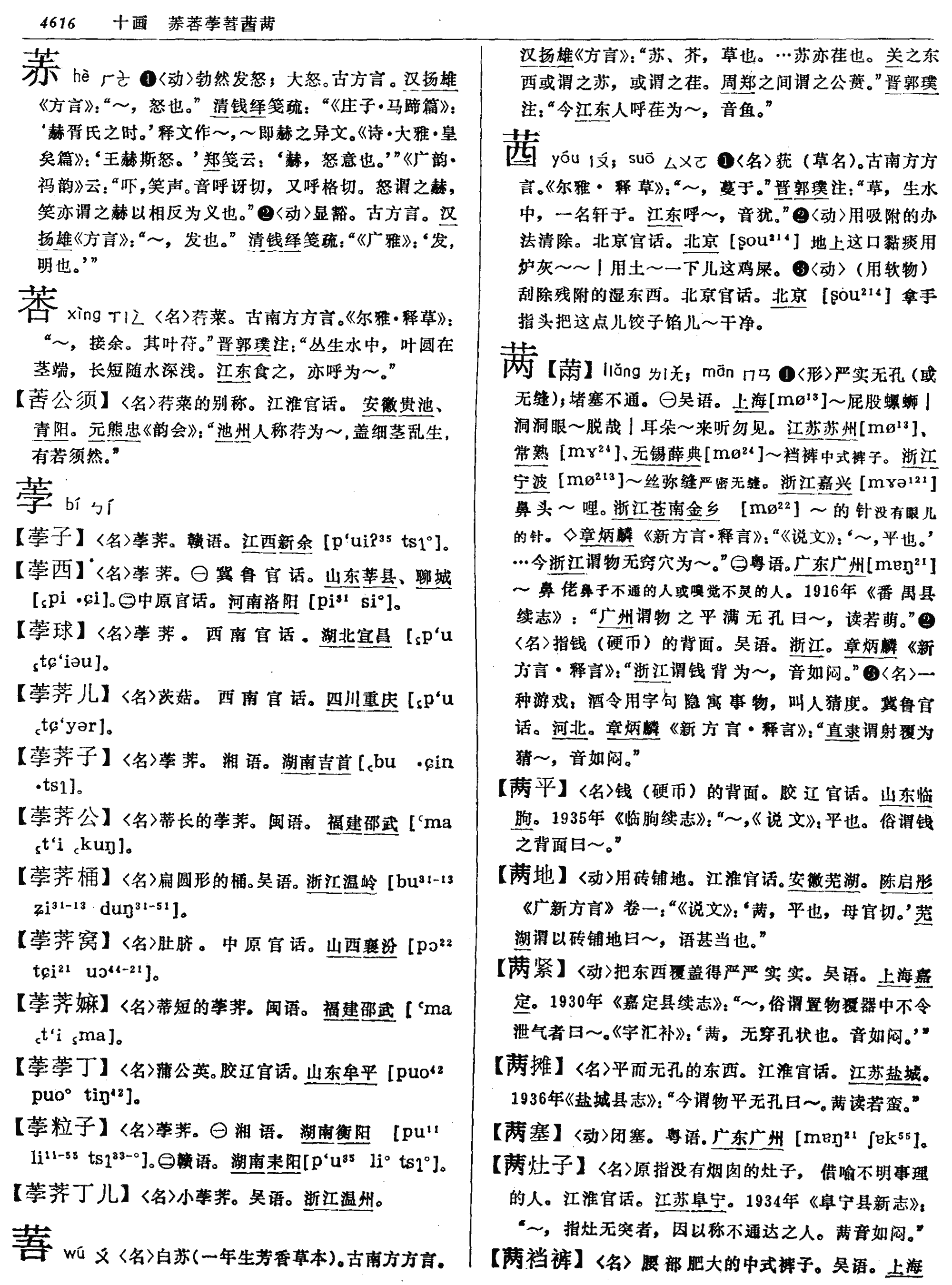

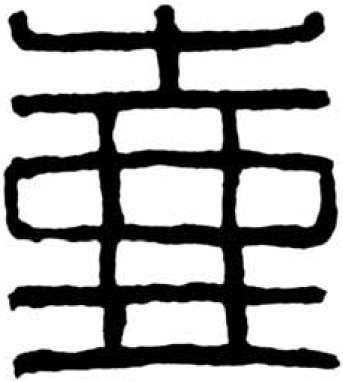

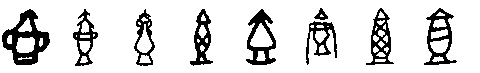

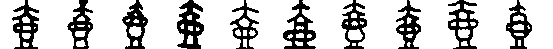

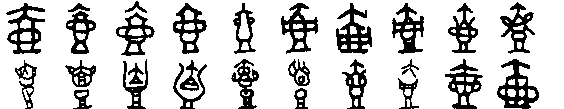

壺,甲骨文作

,金文作

,金文作

,小篆作

,小篆作 。

。

古代盛酒器,圓腹或橢圓腹,多有圈足貫耳。甲骨文前三字是象形。劉釗説,第四字形增 “魚” 作聲符,可稱奇趣。金文或增“金”作意符表示爲青銅所製。或增 “廾”或 “攴”,古文字中表示器名之字多有此例,表示可以手持,但無區别意義。字形極多,造型精美,一如當今賽事獎杯,令人稱絶。卜辭辭殘,用義不詳。銘文用本義。

秦簡牘文作 ,古隸典型。

,古隸典型。

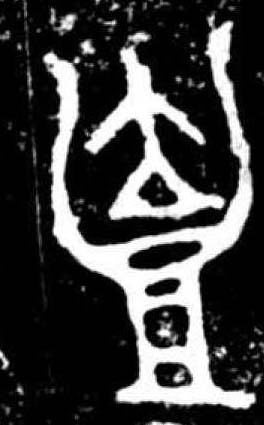

壺(hú)

“.jpg) ,昆吾,圜器也。象形。从大,象其盖也。凡壺之属皆从壺。”(户吴切)

,昆吾,圜器也。象形。从大,象其盖也。凡壺之属皆从壺。”(户吴切)

徐锴《系传》:“昆吾,纣臣,作瓦器。大,掩之也。”

甲骨文作.jpg) 、

、.jpg) 、

、.jpg) 、

、.jpg) 、

、.jpg) 等,西周金文作

等,西周金文作.jpg) 、

、.jpg) 、

、.jpg) 、

、.jpg) 、

、.jpg) 、

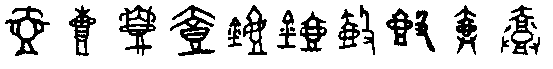

、.jpg) 等,皆象壺形。春秋金文作

等,皆象壺形。春秋金文作.jpg) 、

、.jpg) 、

、.jpg) ,战国金文作

,战国金文作.jpg) 、

、.jpg) ,睡虎地秦简作

,睡虎地秦简作.jpg) 。根据《史记·殷本纪》记载,黄河北岸有祝融之后建立的昆吾国。昆吾国善作陶器,其所做之壺,十分精巧,故称昆吾。王筠《说文释例》:“昆吾者,壺之别名也。昆读如浑,与壺双声,吾与壺叠韵,正与‘蒺藜为茨’、‘之于为诸’、‘者焉为旃’一例。”张舜徽云:“壺之形制,乃原于瓠。太古惟知以瓠之干者盛饮食,故即谓瓠为壺。《诗·豳风·七月》篇:‘八月断壺。’毛传云:‘壺,瓠也。’《楚辞·招魂》篇:‘元蠭若壺。’王注云:‘壺,干瓠也。’是已。凡匋器、铜器之壺,皆依仿瓠之形状以制作者也。”[1]壺本义是盛酒浆的器皿。古代有所谓“投壺”的游戏。古代宴请宾客时,宾主相互娱乐,以矢投壺中,在一定的距离内,投中者算胜,不中者要罚酒。这是古代的一种娱乐活动。

。根据《史记·殷本纪》记载,黄河北岸有祝融之后建立的昆吾国。昆吾国善作陶器,其所做之壺,十分精巧,故称昆吾。王筠《说文释例》:“昆吾者,壺之别名也。昆读如浑,与壺双声,吾与壺叠韵,正与‘蒺藜为茨’、‘之于为诸’、‘者焉为旃’一例。”张舜徽云:“壺之形制,乃原于瓠。太古惟知以瓠之干者盛饮食,故即谓瓠为壺。《诗·豳风·七月》篇:‘八月断壺。’毛传云:‘壺,瓠也。’《楚辞·招魂》篇:‘元蠭若壺。’王注云:‘壺,干瓠也。’是已。凡匋器、铜器之壺,皆依仿瓠之形状以制作者也。”[1]壺本义是盛酒浆的器皿。古代有所谓“投壺”的游戏。古代宴请宾客时,宾主相互娱乐,以矢投壺中,在一定的距离内,投中者算胜,不中者要罚酒。这是古代的一种娱乐活动。

壺部只有一个属字。后世的字典、词典一般不立壺部。“壺”简化为“壶”。

壺( )

)

甲骨文合集18559,殷

壺。

甲骨文合集18560,殷

豕豕壺。

英國所藏甲骨集751,殷

貞勿于壺力。

長隹壺爵,殷周金文集成8816,西周早期

長隹壺。

作旅壺,殷周金文集成9519,西周早期

乍(作)旅壺。

員作旅壺,殷周金文集成9534,西周早期

鼎(員)乍(作)旅![]() (壺)。

(壺)。

按: 从廾。

伯作姬觶,殷周金文集成6456,西周中期

白(伯)乍(作)![]() (姬)酓(飲)

(姬)酓(飲)![]() (壺)。

(壺)。

按: 从殳。

天姬壺,殷周金文集成9552,西周中期

天姬自乍(作)壺。

![]() 壺, 殷周金文集成9618, 西周中期

壺, 殷周金文集成9618, 西周中期![]() 自乍(作)

自乍(作)![]() (旅)

(旅)![]() (壺)。

(壺)。

按: 从廾。

中伯壺蓋,殷周金文集成9667,西周中期

中白(伯)乍(作)亲![]() (姬)

(姬)![]() (變)人朕(媵)壺。

(變)人朕(媵)壺。

番匊生壺,殷周金文集成9705,西周中期

番匊生![]() (鑄)𧷽(媵)壺。

(鑄)𧷽(媵)壺。

圅皇父簋,殷周金文集成4141,西周晚期

兩![]() (罍)兩

(罍)兩![]() (壺)。

(壺)。

按: 从金。

孟上父壺,殷周金文集成9614,西周晚期

孟上父乍(作)![]() (尊)壺。

(尊)壺。

杞伯每亡壺蓋,殷周金文集成9687,春秋早期![]() (杞)白(伯)每亡乍(作)鼄(邾)

(杞)白(伯)每亡乍(作)鼄(邾)![]() 寶壺。

寶壺。

公子土斧壺,殷周金文集成9709,春秋晚期

公子土斧乍(作)子中(仲)姜![]() 之般(盤)壺。

之般(盤)壺。

彭伯壺,近出殷周金文集録964,西周晚期或春秋早期

彭白(伯)自乍(作)醴壺。

曾姬無卹壺,殷周金文集成9710,戰國

甬(用)乍(作)宗![]() (彝)

(彝)![]() (尊)壺。

(尊)壺。

東周左師壺,殷周金文集成9640,戰國

爲東周左𠂤(師)![]() (飲)壺。

(飲)壺。

中山王![]() 方壺,殷周金文集成9735,戰國晚期

方壺,殷周金文集成9735,戰國晚期

明蔡之于壺而旹(時)觀焉。

古陶文彙編3.836,戰國

祭壺。

睡虎地秦墓竹簡·秦律十八種47,戰國至秦

有(又)益壺〈壹〉禾之。

馬王堆漢墓帛書·老子甲本卷後古佚書,西漢

先王之養□□鐘鼎壺泔(鑑)。

漢印文字徵

壺瓌印信。

增訂漢印文字徵

壺會賜。

魯相韓敕造孔廟禮器碑陽,東漢

籩柉禁壺。

獨孤羅墓誌,隋

而朝光夕影,未息於銅壺。

李氏墓誌,隋

故得光升九重之壺。

袁君墓誌,唐

器等玉壺。

王詢墓誌,唐

冰壺入神。

董希令墓誌,唐

懼方壺之遷越。

陳崇本墓誌,唐

藤壺飾祭。

許公妻王氏墓誌,唐

金壺急箭。

《説文》:“壺, 昆吾圜器也。 象形。从大, 象其蓋也。 凡![]() 之屬皆从

之屬皆从![]() 。 ”

。 ”

甲骨文、金文象壺形。金文或加“廾”、“殳”等,表示持壺之動作; 或加“金”,表示材質。

壺 (hú)

(hú)

上葢下腹。

壺 (kǔn)

(kǔn)

苦本切。宫中道。

【按】此字義爲宫中的大道。形體與“壺”相近,音義不同。

*壺gwav

[甲骨]

[金文]

[小篆] 《說文》:  , 昆吾圜器也。象形。从大,象其蓋也。凡壺之屬皆从壺。(十篇下)

, 昆吾圜器也。象形。从大,象其蓋也。凡壺之屬皆从壺。(十篇下)

酒壺形。

- 鹬肉是什么意思

- 鹬蚌是什么意思

- 鹬蚌争衡是什么意思

- 鹬蚌持 渔人候是什么意思

- 鹬蚌相争是什么意思

- 鹬蚌相争 坐收渔翁之利是什么意思

- 鹬蚌相争 渔人得利是什么意思

- 鹬蚌相争,坐收渔翁之利是什么意思

- 鹬蚌相争,渔人得利是什么意思

- 鹬蚌相争,渔人得利。是什么意思

- 鹬蚌相争,渔人获利是什么意思

- 鹬蚌相争, 渔翁得利是什么意思

- 鹬蚌相争,渔翁得利是什么意思

- 鹬蚌相危是什么意思

- 鹬蚌相持是什么意思

- 鹬蚌相持 渔人得利是什么意思

- 鹬蚌相持 渔人窃笑是什么意思

- 鹬蚌相持 渔人获利是什么意思

- 鹬蚌相持,渔人得利是什么意思

- 鹬蚌相持,渔人获利是什么意思

- 鹬蚌相持;渔人窃笑是什么意思

- 鹬蚌相斗是什么意思

- 鹭是什么意思

- 鹭华是什么意思

- 鹭堠是什么意思

- 鹭客是什么意思

- 鹭屿是什么意思

- 鹭巢横卧柳,猿饮倒垂藤。是什么意思

- 鹭序是什么意思

- 鹭序鸳行是什么意思

- 鹭序鹓行是什么意思

- 鹭庭是什么意思

- 鹭影兼秋静,蝉声带晚凉。 陂长留积水,川阔尽斜阳。是什么意思

- 鹭影明如雪,龟巢小似钱。是什么意思

- 鹭惊波浩荡,人共月徘徊。是什么意思

- 鹭振是什么意思

- 鹭朋鸥侣是什么意思

- 鹭来是什么意思

- 鹭汀是什么意思

- 鹭沙是什么意思

- 鹭洲是什么意思

- 鹭洲书院是什么意思

- 鹭洲诗渔是什么意思

- 鹭洲赏心前,牛首秦淮外。是什么意思

- 鹭浮鹤行是什么意思

- 鹭涛是什么意思

- 鹭眠茭叶折,鱼静蓼花垂。是什么意思

- 鹭矶是什么意思

- 鹭立芰荷际,蝉鸣槐柳间。是什么意思

- 鹭约鸥盟是什么意思

- 鹭羽是什么意思

- 鹭翿是什么意思

- 鹭肉是什么意思

- 鹭藤花馆是什么意思

- 鹭行是什么意思

- 鹭锄轩是什么意思

- 鹭门是什么意思

- 鹭飞林外白,莲开水上红。是什么意思

- 鹭飞鱼跃是什么意思

- 鹭鸟是什么意思