壶菌目Chytridiales

真菌营养体为单细胞,有的兼具假根或根状菌丝,游动孢子后生一根尾鞭式鞭毛,属鞭毛菌亚门,壶菌纲。俗称壶菌,大多水生,少数在潮湿土壤中,腐生或寄生。至1983年已报道93属460种。寄生性壶菌大多寄生藻类、水生小动物和水生真菌,少数寄生高等植物,引致瘤肿、褐斑、猝倒等症状。油壶菌属和集壶菌属某些种的游动孢子可携带植物病毒,是病毒的传播介体。壶菌的诱捕方法是:取河沟、池塘水于培养皿中,以松花粉、玻璃纸、脱脂毛发、煮过的禾本科植物叶片或劈开的大麻籽为诱饵,48小时或更长时间后镜检观察,如饵料表面出现球形或近球形的结构,即可能为壶菌的孢子囊。

形态特征 营养体简单,单细胞、单细胞具假根或根状菌丝,无菌丝体或菌丝体不发达; 菌体内生、间生或外生; 游动孢子通常具一明显油滴,单极萌发; 有性生殖产生休眠孢子囊。无囊盖壶菌以孢子囊消解或从乳突处形成出管的方式释放游动孢子; 具囊盖的包括内生囊盖和外生囊盖两种类型,游动孢子从囊盖打开后产生的孔洞处释放。

分类 据《真菌词典》第7版(Ainsworth & Bis-by's Dictionary of the Fungi,7th.ed,1983),本目包括9个科,其中无囊盖壶菌有6个科: 油壶菌科,绵壶菌科,集壶菌科,泡壶菌科,根壶菌科,歧壶菌科; 具囊盖壶菌有3个科: Micromycopsidaceae,壶菌科,大壶菌科。 原来的节壶菌科被移至芽枝霉目中,因该科游动孢子具有芽枝霉目真菌的典型特征,即细胞核外有一个折光率较弱的核帽结构。但本书仍将节壶菌科的节壶菌属和尾囊壶菌属放在壶菌目中加以描述。本目重要属(见图)。

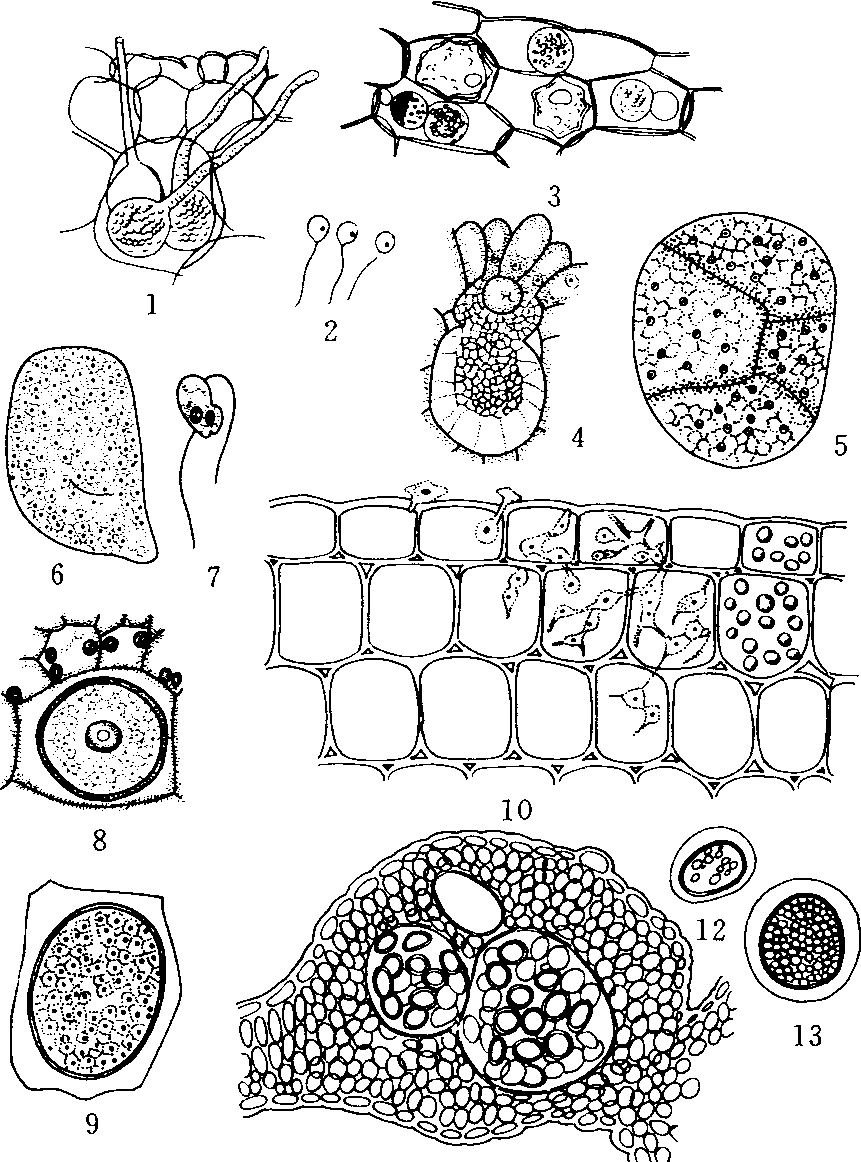

壶菌目常见属的形态

1.油壶菌属游动孢子囊; 2.油壶菌属游动孢子; 3.油壶菌属休眠孢子(仿Woronin); 4.集壶菌属泡囊突出于原始孢子囊外; 5.集壶菌属泡囊内开始分裂成孢子囊; 6.集壶菌属单个孢子囊内含游动孢子; 7.集壶菌属配子结合; 8.寄主细胞内的集壶菌属休眠孢子囊;9.集壶菌属休眠孢子囊内形成游动孢子(仿Curtis);10.寄主细胞内节壶菌属的根状菌丝体及休眠孢子(仿Tisdale); 11.寄主体内尾囊壶菌属休眠孢子囊; 12~13.尾囊壶菌属休眠孢子(仿本间氏)

油壶菌属〔Olpidium (Braun) Rabenh〕 菌体整体产果式,生于寄主细胞内,形成孢子囊或休眠孢子。孢子囊球形至椭圆形,壁光滑,出管长短不等,顶端露出寄主细胞外。游动孢子内常有一油滴。休眠孢子壁厚,萌发释放游动孢子。至1983年已记载25种,分布广。有部分种可寄生高等植物引起病害。如芸薹油壶菌〔O.brassicae(Woron.)Dang.〕引起十字花科植物幼苗猝倒病及番茄、烟草、亚麻等根部病害,并可传播烟草坏死病毒等多种植物病毒; 三叶草油壶菌(O.trifolii Schrot)引致三叶草叶柄、茎的扭曲、肿大及叶瘤。

集壶菌属(Synchytrium de Bary et Woronin)营养体初期无细胞壁、无性繁殖形成有细胞壁的孢子囊堆; 游动孢子囊无色,产生游动孢子或游动配子;游动配子交配形成的双鞭毛合子侵入寄主,在体内形成休眠孢子囊; 休眠孢子囊球形至椭圆形,外壁厚,褐色,内壁薄、无色,萌发时形成孢子囊,囊壁破裂释放出游动孢子。侵入寄主表皮细胞,刺激寄主细胞增生。至1983年已记载121种,均为植物寄生菌。内生集壶菌〔S.endobioticum (Schulb.) Percival〕侵染马铃薯引起癌肿病,危害性大。

节壶菌属(Physoderma Wallr.) 营养体细胞多呈管状,有隔或无隔,外寄生阶段的假根少而粗短。无性繁殖产生外生游动孢子囊,聚集时成稀疏的褐粉状。内寄生的经配子交配产生休眠孢子,黄褐色近圆形,萌发时转变为有囊盖的孢子囊,释放出多个游动孢子。侵染维管植物,病斑略隆起,但不引起细胞过度增生。到1983年已记载50种,分布广。玉蜀黍节壶菌(P.maydis Miyabe)为害玉米叶片、叶鞘及茎,引起褐斑病。

尾囊壶菌属(Urophlyctit Schroter) 营养体为膨大细胞,具数根假根状菌丝。其顶端可反复生成膨大细胞,或形成顶生的厚壁休眠孢子囊。休眠孢子囊未成熟时在囊盖四周有分枝的吸器,萌发时开盖释放出游动孢子。已知13种,寄生于种子植物形成瘿瘤。《真菌字典》第7版将该属作为节壶菌属的同物异名处理。车轴草尾囊壶菌〔U. trifolii (Pass.) Magn.〕为害紫云英引起结瘿病。

壶菌目Chytridiales

鞭毛菌亚门,壶菌纲。菌体单细胞,早期为原质团,成熟时近球形,具细胞壁,部分菌有不发达假根或发达假根系统,菌体膨大部分转变为孢子囊或配子囊,形成多样化整体产果或分体产果,有单个或多个繁殖中心。孢子囊一至多个,有乳突,以泄管、破裂或囊盖开口释放游动孢子。游动孢子后端生单鞭毛,尾鞭型,孢子体内常有一明亮油点。配子囊一至多个,释放形似游动孢子的同型游动配子,成双结合形成合子,萌发侵入寄主组织并发育成营养体,后转变为厚壁休眠孢子(囊),萌发产生游动孢子。多水生或习居土壤中,寄生或腐生,多寄生在藻类和水生真菌上,少数危害植物,营内寄生或外寄生,引致疱斑和癌肿等症状。本目有油壶菌科、集壶菌科和节壶菌科等9科,含油壶菌属、集壶菌属和节壶菌属等90余属。

- 单到国外授权借记是什么意思

- 单加氧酶及其化学模拟是什么意思

- 单务合同是什么意思

- 单卵双胎儿是什么意思

- 单厂企业是什么意思

- 单县志是什么意思

- 单参数逻辑斯蒂模型是什么意思

- 单发内生软骨瘤是什么意思

- 单发火箭是什么意思

- 单口相声传统作品选是什么意思

- 单句是什么意思

- 单句是什么意思

- 单台产品的原材料消耗是什么意思

- 单台(机)定率征收法是什么意思

- 单台设备黑液提取率计算是什么意思

- 单叶假地豆是什么意思

- 单叶假地豆是什么意思

- 单叶函数是什么意思

- 单叶发育是什么意思

- 单叶吴萸是什么意思

- 单叶吴萸是什么意思

- 单叶新月蕨是什么意思

- 单叶新月蕨是什么意思

- 单叶血盆草是什么意思

- 单名代表制是什么意思

- 单向传导是什么意思

- 单向传导阻滞是什么意思

- 单向传递是什么意思

- 单向型国际资本流动是什么意思

- 单向展开是什么意思

- 单向度的人是什么意思

- 单向度的人是什么意思

- 单向度的人是什么意思

- 单向思维是什么意思

- 单向思维是什么意思

- 单向思维与全方位思维相结合是什么意思

- 单向曲线是什么意思

- 单向期权是什么意思

- 单向机构是什么意思

- 单向沟通是什么意思

- 单向沟通是什么意思

- 单向沟通是什么意思

- 单向编组站是什么意思

- 单向门是什么意思

- 单向阀是什么意思

- 单向阀和液控单向阀是什么意思

- 单周尧是什么意思

- 单唾液酸四己糖神经节苷脂是什么意思

- 单嘧磺隆是什么意思

- 单囊壳属是什么意思

- 单囊壳菌是什么意思

- 单回归是什么意思

- 单因素固定效应模型是什么意思

- 单因素方差分析是什么意思

- 单因素试验是什么意思

- 单因素随机效应模型是什么意思

- 单国玺是什么意思

- 单国霖是什么意思

- 单国霖是什么意思

- 单圆形图是什么意思