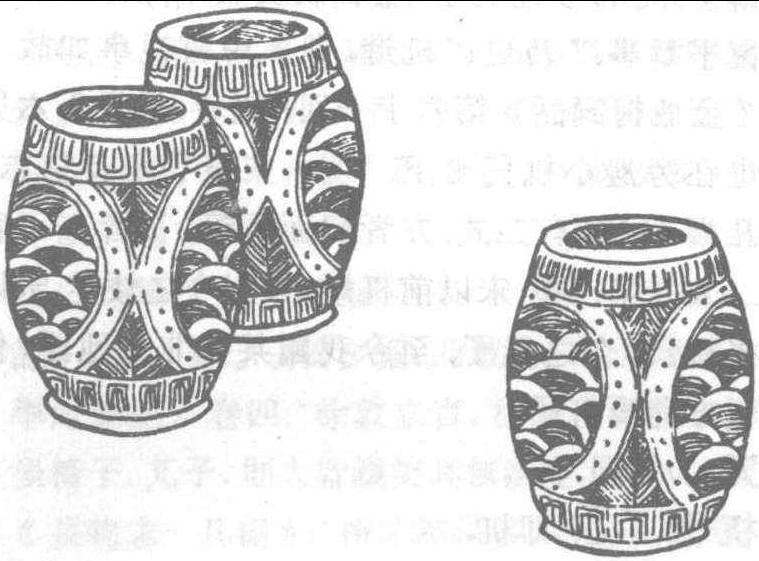

古代名物 > 日用類 > 家具部 > 坐卧具 > 坐墩

坐墩 zuòdūn

單稱“墩”。一種坐具。有木墩、蒲墩、繡墩、瓷墩等類。古人跪坐,膝下設墊,有的以蒲、棕等物編成圓形坐墊,稱爲“坐團’,蒲编者稱“蒲團”,棕織者稱“棕團”(“棕”亦作“椶”)。改爲垂足而坐後,坐團加高,漸變爲形似墩的坐具,稱之爲“坐墩”。宫廷、官府及富貴人家將墩做成小鼓形,刺以文繡,因稱“錦墩”。宋代出現瓷製坐墩,其形如覆盂,漏花錯彩,式樣繁多。據宋·張邦基《墨莊漫録》載,宋學士王珪召對蕊珠殿,設紫花瓷坐墩令坐。陶瓷坐墩延用至明清,今公園内亦間有陶墩。坐團仍見農村使用。《宋史·丁謂傳》:“〔帝〕遂賜坐。左右欲設墩,謂顧曰:‘有旨復平章事。’乃更以杌進,即入中書視事如故。”《前漢書平話》卷下:“〔田子春〕禮畢,大使賜墩而坐。”明·文震亨《長物志·器具》:“坐墩,冬日以蒲草爲之。”參閱清·朱琰《陶說》。

瓷坐墩

- 爱而勿劳,禽犊之爱也是什么意思

- 爱而知其恶,憎而知其善是什么意思

- 爱而知其恶,憎而知其善。是什么意思

- 爱而离苦是什么意思

- 爱耍弄小聪明是什么意思

- 爱耳日是什么意思

- 爱耶勿是什么意思

- 爱育是什么意思

- 爱育黎拔力八达是什么意思

- 爱胜蚓是什么意思

- 爱脸面是什么意思

- 爱腾里逻羽录没密施合胡禄毗伽可汗是什么意思

- 爱臣是什么意思

- 爱自己心中的艺术,而不是爱艺术中的自己是什么意思

- 爱自己的亲属是什么意思

- 爱自己,取悦自己,你才会是一个值得爱的人是什么意思

- 爱自己,才是一生的罗曼史你看起来很美味是什么意思

- 爱至望苦深.是什么意思

- 爱色是什么意思

- 爱芦花是什么意思

- 爱花是什么意思

- 爱花吟榭是什么意思

- 爱花惜柳是什么意思

- 爱花花结果,爱柳柳成荫是什么意思

- 爱花连枝惜是什么意思

- 爱花连盆惜是什么意思

- 爱花连盆爱,怨鸡连窝怨是什么意思

- 爱花连盆爱,爱女疼女婿是什么意思

- 爱苗是什么意思

- 爱荆斋是什么意思

- 爱草堂是什么意思

- 爱荷华州宪法是什么意思

- 爱莠草而弃嘉禾是什么意思

- 爱莫为助是什么意思

- 爱莫之助是什么意思

- 爱莫助之是什么意思

- 爱莫助之.是什么意思

- 爱莫能助是什么意思

- 爱莫能助;力不从心是什么意思

- 爱莫能施是什么意思

- 爱莲亭是什么意思

- 爱莲居士是什么意思

- 爱莲说是什么意思

- 爱莲说 - 〔北宋〕周敦颐是什么意思

- 爱莲说 周敦颐是什么意思

- 爱莲说(打字一)调是什么意思

- 爱获是什么意思

- 爱菊堂是什么意思

- 爱菊堂诗文集是什么意思

- 爱萨是什么意思

- 爱萨达德华是什么意思

- 爱萱堂是什么意思

- 爱薇是什么意思

- 爱薛是什么意思

- 爱虚荣的乌鸦是什么意思

- 爱虫是什么意思

- 爱蚕是什么意思

- 爱西塔勒是什么意思

- 爱见是什么意思

- 爱誉是什么意思