四纹豆象cowpea weevil

豆粒钻蛀害虫。一度为中国对外检疫对象,现仍为中国国内分布未广的危险性害虫。学名Callosobruchus maculatus Fa-bricius。鞘翅目,豆象科。原产于东亚热带,最早在美国发现。分布地区有印度、泰国、土耳其、朝鲜、斯里兰卡、新加坡、阿尔及利亚、安哥拉、刚果、坦桑尼亚、尼日利亚、埃及、美国、比利时、希腊、保加利亚、南斯拉夫、斐济、澳大利亚; 中国广东、广西、福建等省区均有发现。成虫在仓贮的菜豆、豇豆、赤豆、绿豆、大豆、洋扁豆及蚕豆等豆粒上产卵,田间产卵于开裂豆荚的豆粒上或嫩荚上。幼虫孵化,钻蛀豆粒内为害。

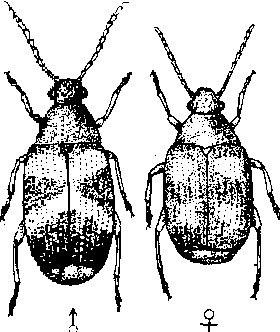

形态特征 成虫体长2.5~3.5毫米,卵形。触角11节,略呈锯齿状,雌雄触角无甚区别,着生于复眼凹缘口,第一到五节黄褐色,其余黑色,或全部黄褐色。前胸背板褐色,散布稀疏刻点,疏生金黄色毛,后缘中央的瘤状隆起上密生白毛。小盾片上密生白毛。鞘翅长度略大于两鞘翅宽度,具10条刻点行,刻点较粗深而明显。鞘翅底色黄褐,一般在鞘翅上有4个黑斑纹,两个在中间较大,两个在端部,有时肩部还有两个小斑。有的雄虫鞘翅上无斑纹。臀板较细长,露于鞘翅外。后足腿节腹面有两个隆脊,近端各有一齿,外缘齿突大而钝,内缘齿突小而尖。成虫因生活环境不同,有两型:在田间生活为害的称活动型(飞翔型),在仓库内生活为害的称一般型(非飞翔型)。两型的色泽和鞘翅斑纹等均有差异。卵长0.4~0.8毫米,乳白色。末龄幼虫体长3.5~4毫米,乳白色,肥胖弯曲。头部除黑色上颚外,其余均白色。额中间两侧各有一近于白色的圆点。下唇片两条强骨化臂平直,两臂基部外侧各有一清晰的白色圆斑。前胸有一对薄的淡黄色背板盾。腹部由10节组成。气门颇小,环状,微骨化。足3节,无爪,呈退化状。蛹长3.2~5.0毫米,椭圆形,淡黄色。头部弯向胸部,口器在前胸基节间。触角弯向第一、第二对胸足后面,伸达鞘翅的3/4。后足跗节露出鞘翅,直达腹部末节基部。

生活习性 以成虫或幼虫在豆粒内越冬。越冬幼虫翌年春季化蛹。羽化的成虫和越冬的成虫爬出豆粒,在田间或仓贮豆粒上产卵繁殖。夜间产卵。每豆粒上产卵1~3粒,多达8粒。卵、幼虫、蛹发育最适温度为35℃,相对湿度75%。温度18℃,卵期约21天,幼虫期及蛹期约120天。每代历期,24℃时平均30~31日,26.6℃平均23~25日。在田间及仓库内可交替繁殖,活动型(飞翔型)和一般型(非活动型)在温、湿度和营养条件综合影响下可相互转化。一般在豆粒内的幼虫数增加,出现活动型(飞翔型)的比率增高。幼虫在2龄时,豆粒内有幼虫1~2条,由温度20℃或25℃下移置到35℃时,出现活动型(飞翔型)的比例最高。1~4代,活动型(飞翔型)的比例占20%以上。近距离传播靠成虫飞翔,远距离主要依靠各虫态随寄主豆类运输传播。

防治方法 检疫检验时,检查豆粒有无白色卵粒或豆象为害特有的羽化孔。放大镜检查豆粒上有无幼虫钻入孔,也可用X光检查豆粒内有无幼虫、蛹或成虫。一经发现采用溴甲烷熏蒸处理。仓贮豆类可用0.2%拟除虫菊酯粉剂拌种。

四纹豆象four spotted bean weevil

Callosobruchusmaculatus (Fabricius),昆虫纲,鞘翅目,豆象科。一度为中国对外植物检疫对象。世界性分布,中国广东、广西、福建已有发现。寄主有豇豆、赤豆、绿豆。成虫体长2.5~3.5 mm,长椭圆形;头部黑或暗黑色,密布刻点,被金黄色茸毛;前胸梯形,宽大于长,黑色,疏布少量大刻点,小盾片被鳞片状白毛。中间略凹。鞘翅锈赤色或淡褐色,基部宽于前胸,长大于宽;两侧略呈弓形,肩胛明显;鞘翅靠外缘有4个黑色斑点,两个较大,位于中间,其他两个在端部,有时肩部还有一小斑点。老龄幼虫体长约4 mm,粗而弯,白色,近乎光滑,有不发达的足。成虫只摄取水和液体物质,借以延长寿命和多产卵。卵散产于豆荚的外部或豆的表面。主要防治方法是:收获以后应立即将豆装袋;在任何情况下,不用被害的豆播种;化学防治一般是用溴甲烷熏蒸灭虫。

四纹豆象

- 和血通经汤是什么意思

- 和衣是什么意思

- 和衣入盆浴 林云铭是什么意思

- 和衣而卧是什么意思

- 和衣而睡是什么意思

- 和表是什么意思

- 和衷是什么意思

- 和衷共济是什么意思

- 和衷共济(《尚书·皋陶谟》)是什么意思

- 和衷共济;同心协力是什么意思

- 和衷协济是什么意思

- 和袁郎中破贼后军行过剡中山水谨上太尉即李光弼是什么意思

- 和袁郎中破贼后经剡中山水是什么意思

- 和袁郎中破贼后经剡县山水上太尉是什么意思

- 和袖是什么意思

- 和袭美扬州看辛夷花次韵是什么意思

- 和袭美泰伯庙是什么意思

- 和裕是什么意思

- 和裴延龄尚书寄题果州谢舍人仙居是什么意思

- 和裴迪登蜀州东亭送客逢早梅相忆见寄是什么意思

- 和解是什么意思

- 和解与整顿是什么意思

- 和解使是什么意思

- 和解债权是什么意思

- 和解债权人是什么意思

- 和解冤仇是什么意思

- 和解分离主义是什么意思

- 和解制度是什么意思

- 和解剂是什么意思

- 和解前置主义是什么意思

- 和解半表半里是什么意思

- 和解协议是什么意思

- 和解原因是什么意思

- 和解四物汤是什么意思

- 和解委员会是什么意思

- 和解少阳是什么意思

- 和解少阳剂是什么意思

- 和解少阳法是什么意思

- 和解平息是什么意思

- 和解息争是什么意思

- 和解撤销是什么意思

- 和解效力是什么意思

- 和解散是什么意思

- 和解条款是什么意思

- 和解条约是什么意思

- 和解汤是什么意思

- 和解法是什么意思

- 和解法令是什么意思

- 和解消除怨恨是什么意思

- 和解热素是什么意思

- 和解程序规则是什么意思

- 和解而消除是什么意思

- 和解能力是什么意思

- 和解表里是什么意思

- 和解要件是什么意思

- 和解让步撤销是什么意思

- 和解财团是什么意思

- 和解退热是什么意思

- 和解部是什么意思

- 和讬是什么意思