唐太宗昭陵

唐太宗李世民陵墓。位于礼泉县东北22.5公里的九嵕山上,为全国重点文物保护单位。昭陵始建于唐太宗贞观10年(636),首开“以山为陵”之例。由当时著名的建筑工程学家阎立德 (唐代著名画家阎立本之弟)负责设计并监工营造,工程至为宏大,历13年才成。《唐会要》卷20载:“陵在礼泉县,因九嵕层峰,凿山南面,深七十五丈,为元宫。缘山傍岩,架梁为栈道,悬绝百仞,绕山二百三十步,始达元宫门。顶上亦起游殿。文德皇后即元宫后,有五重石门,其门外于双栈道上起舍。”至于地宫情况,《新五代史》卷40作如下记述:“从埏道下,见宫室制度闳丽,不异人间,中为正寝,东西厢列石床,床上石函中为铁匣,悉藏前世图书,钟、王笔迹,纸墨如新。”其中奇珍异宝当不计其数。昭陵以九嵕山为中心点的寝宫,四周回绕城垣,城角四隅建有楼阁,南有朱雀门,北有玄武门,方6公里。现由山南刘洞村沿山而进,可看出陵道已被山洪冲刷成深沟,沟两旁有土阙一对,此处当为山陵的御道口。陵西南稍平处,石础、瓦砾遍地皆是,被称为“陵下宫”或“皇城”遗址。昭陵陵园由于陪葬墓冢很多,范围极广,包括山上及山南平原地带,东西12公里,南北10公里,园内广植苍松、翠柏、巨槐,故有“柏城”之称。唐人刘沧秋过昭陵,有“原分山拐入宫塞,地匝松阴出晚客”句,极尽昭陵当日宏伟景象。唐沿袭了汉代的陪葬制度。据《小方壶斋舆地丛钞》载:“九嵕山下陪葬诸王七,嫔妃八,公主二十有二,丞郎三品五十有三,功臣大将以下六十有四”,合计154人。另如漏缺及从葬、子附,陪葬者就更多了。这在历代帝王陵墓中确为罕见。昭陵地下地上遗存有大量珍贵的碑石等历史文物。举世闻名的“昭陵六骏”,是中世纪罕见的石刻艺术珍品,原列置在昭陵的祭坛区内。祭坛区内,还立有少数民族宾王圆雕拱立像14座。这些宾王雕像,是李世民死后高宗李治为阐扬其父徽烈下诏列置的。诸石像高2.7~3米,颇为壮观。由于屡遭毁损,今仅存3石。唐代立碑风盛行。昭陵陵园地面原竖神道碑约80余通。千余年来,几经毁损,到1949年仅存22通。后陆续发现了一些碑石并出土了一批墓志铭,分置昭陵博物馆碑林展室内,供人们参观。1972年建昭陵文物管理所,后改为“昭陵博物馆”。馆内陈列珍贵文物330多件。

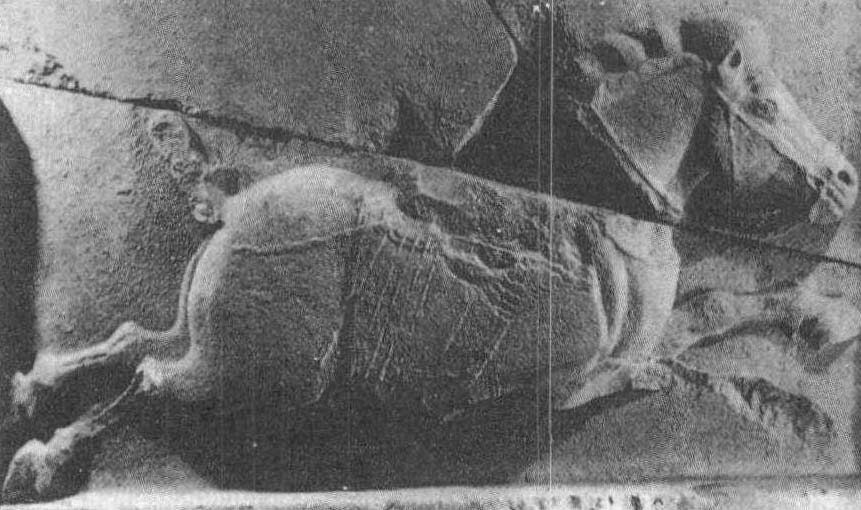

昭陵六骏之一

唐太宗昭陵

盛唐奠基者李世民 (599—649)的陵墓。李世民,高祖次子,生母窦皇后。力主起兵反隋。为建立和巩固唐帝国南征北战,屡立战功。武德九年 (626) 发动 “玄武门之变”,杀太子李建成,逼高祖退位。即位后,推行租庸调法和均田制,恢复发展农业生产,出现了历史上有名的“贞观之治”。51岁时病死。“葬昭陵,在西安府礼泉县九嵕山”,即今陕西省礼泉县东北45里的九嵕山上。陵址为太宗亲自选定。《历代陵寝备考》 引《通鉴纲目》云: “贞观十一年 (637) 二月豫为山陵终制。上以汉世豫作山陵,免子孙仓卒劳费,又志在俭葬,恐子孙从俗奢靡,自为终制,因山为陵,容棺而已。” 九嵕山孤耸回绝,海拔1188米,东西两侧山峦起伏,南面峭壁危崖。昭陵地宫位于南坡山腰间,进深75丈,共置石门五道。墓室“宏丽不异人间,中为正寝,东西厢列石床,床上石函中为铁匣,悉藏前世图书,钟王笔迹纸墨如新” ( 《新五代史》卷40),王羲之手书 “兰亭序” 真迹亦在其中。陵山四周回绕墙垣,四角建有角楼,四面各开一门。南面朱雀门内,正对山陵建有上宫 (献殿)。下宫 (寝宫) 则建在陵垣墙外西南稍平整处。北面玄武门内东西两庑,立有举世闻名的 “昭陵六骏”石雕。六骏是太宗当年所骑六匹战马 (特勒骠、青骓、什伐赤、 飒露紫、 拳毛䯄、 白蹄乌), 为纪念自己的武功,特令雕刻石上。据说六骏之形出于唐代著名画家阎立本之手,有的奔腾欲飞,有的垂首侍立,有的放步缓行,神采各异,栩栩如生。每幅雕像上还有当时书法家欧阳询所撰写的赞语。各高2.5米, 横宽3米。其中 “飒露紫” 和 “拳毛䯄”被帝国主义盗走,现藏美国费城宾夕法尼亚大学博物馆。玄武门外建有祭坛,坛内列置唐初14个少数民族首领雕像,为唐高宗诏令设置,是太宗时期民族和睦的写照。以昭陵玄宫为中心,东、南、西三面扇形分布着庞大的陪葬墓群。《文献通考》载,贞观十八年,唐太对侍臣曰: “自今以后,功臣密戚及德业佐时者,如有薨亡,赐茔地一所,及赐以秘器,使窀穸之时,丧事无缺。凡功臣密戚请陪葬者听之。”共计有167座,这种居高临下,俯瞰群臣的布局,别具匠心,也为后代帝陵所罕见。陪葬者中除诸王、公主和少数民族首领外,主要是唐初著名臣僚,其中李靖墓、李勣 (徐茂功) 墓,不但墓体高大,而且各如山形,象征生前功业。魏征墓依山为冢,距昭陵玄宫最近,反映了太宗死后仍要以魏征为 “镜” 的深远含义。昭陵陵园 (唐称柏城) 由于陪葬墓很多,周长达120里,面积30万亩,是唐陵中规模最大的一座。

唐太宗昭陵tɑnɡtɑizonɡ zhɑolinɡ

唐代。位于礼泉县昭陵乡、烟霞镇、赵镇。唐太宗李世民(599~649)与长孙皇后合葬墓。昭陵自贞观十年(636)葬长孙皇后始营建,至贞观二十三年(649)李世民入葬时完成,历时13年。陵寝位于礼泉县东北海拔1188米的九嵕山主峰,唐代凿山为陵始于此。陵区由陵园、下宫建筑、祭坛及陪葬区等组成,史载“封内一百二十里”。陵园城墙残存少部夯土墙段,范围尚不详。玄宫凿于九嵕山主峰南侧山腰。据《唐会要》载,从埏道(墓道)至元宫(墓室),深75丈(250米),前后置五道石门,在山上建栈道,以便往来。现局部地段尚存栈道(栈孔)遗迹。陵山北侧400米~600米处依次存有山门、祭坛、玄武门遗址。山门东、西两边各有墙垣遗迹。祭坛遗址前立有清代陕西巡抚毕沅书“唐太宗昭陵”碑。玄武门内至祭坛原有“昭陵六骏”等石刻,今仅存“十四国君长像”部分残石座。陵山正南800米处为朱雀门遗址,门外有双阙台址,门内有献殿遗址。陵山西南1150米处为下宫遗址。陪葬墓区呈扇形分布于陵南偏东方向,面积逾90平方公里,存封土187座,为唐帝陵中陪葬墓最多者。陪葬者有皇室宗亲、嫔妃、功臣、文人学士和少数民族首领等。唐太宗即李世民(599~649),李渊次子,626年~649年在位。贞观四年(630年)击败东突厥,被铁勒回纥等族尊为天可汗。曾发展西域交通,促进贸易和文化交流。20世纪60年代~80年代陆续发掘李勣 、尉迟敬德、郑仁泰、张士贵、阿史那忠、越王李贞、临川公主、长乐公主等20多座陪葬墓。墓中壁画着色绚丽,线条流畅,布局谨严。昭陵碑碣现存40余通(方),碑文书体楷书居多,亦有隶、篆、行、草。诸碑中尤以欧阳询书“温彦博碑”、褚遂良书“房玄龄碑”、王知敬书“李勣碑”以及高宗李治书“李勣 碑”著称。另有孔颖达碑趺刻字、尉迟敬德墓志盖“飞白书”亦为稀世珍品。1961年公布为全国重点文物保护单位。1979年在李勣墓园设立昭陵博物馆。

.jpg)

- 上头背是什么意思

- 上头脑上脸是什么意思

- 上头衣裳是什么意思

- 上头衫是什么意思

- 上头边是什么意思

- 上头逝脸是什么意思

- 上头铺脸是什么意思

- 上夹板是什么意思

- 上奉是什么意思

- 上奏是什么意思

- 上奏章是什么意思

- 上奏章公开弹劾是什么意思

- 上奏章控告他人是什么意思

- 上奏章检举是什么意思

- 上奏章诽谤是什么意思

- 上奏请示是什么意思

- 上契是什么意思

- 上契丹事是什么意思

- 上契往哲是什么意思

- 上奓是什么意思

- 上奔是什么意思

- 上套是什么意思

- 上套儿是什么意思

- 上套子是什么意思

- 上套的猴子由人耍是什么意思

- 上套的猴子随人耍是什么意思

- 上奥地利是什么意思

- 上女是什么意思

- 上好是什么意思

- 上好下甚是什么意思

- 上好信以任诚,则下用情而无疑是什么意思

- 上好信,则民莫敢不用情。是什么意思

- 上好八好是什么意思

- 上好可销品质是什么意思

- 上好奢靡而望下敦朴,未之有也。是什么意思

- 上好如云,下效如川是什么意思

- 上好德则下修行,上好言则下饰辩是什么意思

- 上好的菜肴是什么意思

- 上好的饭菜是什么意思

- 上好礼,则民易使是什么意思

- 上好礼,则民易使也是什么意思

- 上好礼,则民易使也。是什么意思

- 上好礼,则民莫敢不敬;上好义,则民莫敢不服是什么意思

- 上好礼,则民莫敢不敬;上好义,则民莫敢不服;上好信,则民莫敢不用情是什么意思

- 上好肉粽是什么意思

- 上好货则下死利也是什么意思

- 上如是什么意思

- 上如标枝,民如野鹿。是什么意思

- 上妆是什么意思

- 上妒是什么意思

- 上妙是什么意思

- 上姑舅是什么意思

- 上姥姥家去是什么意思

- 上嫔是什么意思

- 上嫖是什么意思

- 上字是什么意思

- 上字开门是什么意思

- 上孙家寨木简是什么意思

- 上孙家寨遗址是什么意思

- 上孙家村是什么意思