哈萨克族Hasakezu

中国56个民族之一。人口111万(1990)。主要聚居在中国新疆维吾尔自治区的伊犁哈萨克自治州、木垒哈萨克自治县和巴里坤哈萨克自治县,部分散居在甘肃省哈萨克族自治县和青海省海西蒙古族藏族哈萨克族自治州。哈萨克语属阿尔泰语系突厥语族语言,属西匈语支或普恰克语支。1982年开始全面使用哈萨克老文字。哈萨克族的传统体育活动有马上摔跤、滑雪、哈萨克族摔跤、掷白骨头、赛马、狩猎、叼羊、姑娘追、拍打毛线球、躺倒拔河等。

❶马上摔跤。多在喜庆节日举行。比赛双方各自骑在马上,以把对手摔下马或把对手抱至自己马上为胜。此项运动源于古代作战时马上擒敌之术。

❷滑雪。阿勒泰山区的滑雪运动有悠久的历史。哈萨克族的先民即有所谓的跨木马逐猎(脚踏滑雪板打猎)的传统,今滑雪板由单只改用双只。中华人民共和国成立后,阿勒泰地区成立滑雪班。哈萨克族的业余滑雪队在全国比赛中曾获得较好的名次。

❸哈萨克族摔跤。在婚礼、割礼、周年祭祀都要举行,分多种形式。一种是古典式摔跤,2人互抓对方的腰带,躬身对顶,可以将对方抱起,也可以扭对方脖子,设法让对手仰面倒地,只要摔倒就算胜利;另一种是古老的哈萨克式摔跤,选手两腿各套上麻袋,然后将袋口系在腰间,双方只能用上肢进行较量,下肢用于保持身体平衡,以对方跌倒为胜。还有一种是自由式摔跤,比赛时选出1名有威望的长者作裁判,赛手各有1名骑手相随助威,以使对手以背着地摔倒为胜。

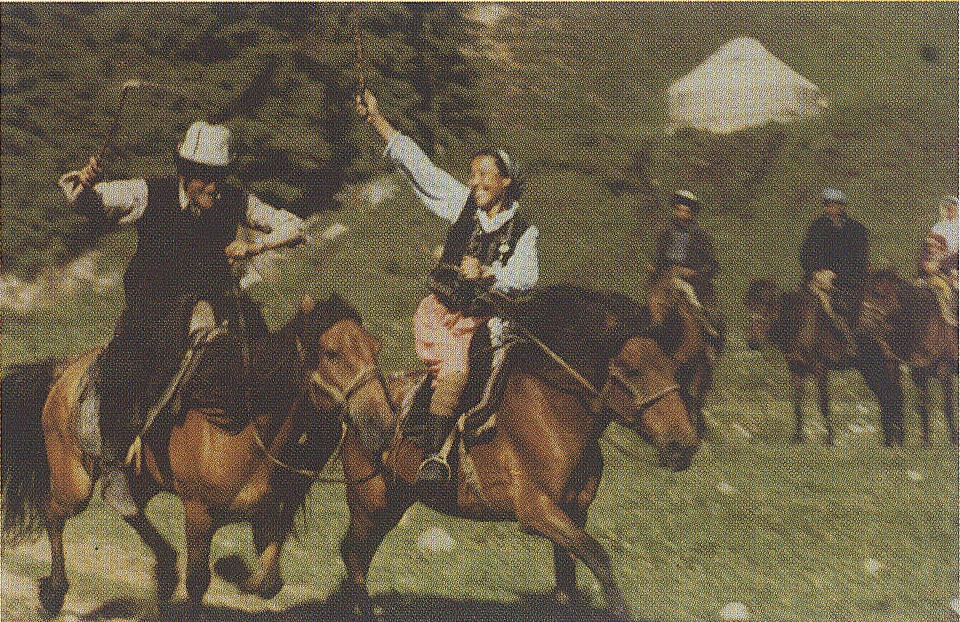

哈萨克族的姑娘追

哈萨克族hāsàkèzú

❶我国少数民族之一,主要分布在新疆、甘肃和青海。

❷哈萨克斯坦共和国的主要民族。

哈萨克族hāsàkèzú

❶ 〈名〉中国少数民族之一,主要分布在新疆、青海、甘肃。

❷ 〈名〉哈萨克斯坦国人数最多的民族。

哈萨克族hā sà kè zú

我国少数民族之一,主要分布在新疆、甘肃。1902年樋田保熙译《世界地理志》部甲:“松加利亚土人,属蒙古种中鞑靼种类,而有开耳膜克(Kalmuck)族及哈萨克族之别,前族信佛教,后族信回教。”

哈萨克族

中国少数民族之一。史称“阿萨”、“可萨”,其含义说法不一,有“避难者”、“脱离者”、“胜利者”等多种解释。1990年有人口1,111,718人。主要分布在新疆伊犁哈萨克自治州、巴里坤哈萨克自治县、木垒哈萨克自治县以及甘肃省的阿克塞哈萨克自治县。哈萨克语属阿尔泰语系突厥语族,原有以阿拉伯字母为基础的文字。1959年设计了以拉丁字母为基础的文字。过去信仰萨满教,现多信仰伊斯兰教。大部分从事畜牧业。群众性文体活动丰富多彩,爱好音乐,能歌善舞。中华人民共和国成立以前,宗法封建制度占统治地位。中华人民共和国成立后,经过社会改革,废除了宗教封建特权和各种剥削压迫制度,哈萨克人民真正成为国家和社会的主人,享受与各民族人民平等的权利。国家在其聚居地先后建立了1个自治州和3个自治县。

哈萨克族

❶我国少数民族之一。“哈萨克”这一名称最早出现于中世纪,在汉文、阿拉伯文、波斯文、希腊文、俄文、蒙古文和突厥文史籍中均有记载。族源和前7世纪的塞种部落联盟有关。塞种部落是至前4世纪居住在中亚的强盛部落。塞种部落联盟崩溃后,前3世纪至公元5世纪的乌孙部落联盟和康居部落联盟是古代哈萨克民族的基础。他们世居在伊犁河流域和伊塞克湖西部地区。乌孙当时和汉朝关系密切,昆莫猎骄靡与细君公主联姻,有力地促进了西域与中原的经济、文化交流。此外,阿兰人和大月氏人的联盟,也与哈萨克族源有着密切关系。15世纪中叶,哈萨克族中玉兹的克烈汗王和贾尼别克汗王以从前的白帐汗国领土为基础联合哈萨克各部落,建立起一个新的汗国。这个新的汗国除从前的白帐汗国之外,将蒙兀尔斯坦所属的七河流域及哈萨克族大玉兹也归并在内,这样便形成一个统一的哈萨克汗国。随着哈萨克汗国的强盛,其他汗国的哈萨克部也迁入哈萨克汗国,“哈萨克”开始成为哈萨克民族的名称。18世纪初叶,在准噶尔封建主的压迫下,哈萨克人民陷入离乡背井,四处流亡的困境。1755—1757年,清朝政府出兵平定准噶尔叛乱,哈萨克汗王阿布赉积极配合清朝政府,率部众表示归附,向北京派遣使者呈献表文及礼品。清朝政府册封阿布赉为大汗。18世纪60年代,经清朝政府同意,哈萨克部众重返阿勒泰、塔尔巴哈台(今伊犁哈萨克自治州塔城地区)、伊犁故地。哈萨克历来是逐水草游牧的民族。他们一年四季饲养马、骆驼、牛、羊,作为生活的依赖。在哈萨克族民间文学中,诗歌占据首位,仅目前已发现的长诗就有200多部,其他形式的诗歌更是浩如烟海。在哈萨克族民间诗歌活动中,自古相传的一项诗歌活动是阿肯(民间游唱诗人)弹唱和阿肯对唱。对唱更是哈萨克族人民喜闻乐见的诗歌活动,喜庆节日,一般群众尤其是青年男女,也常聚集一地互相对唱。由于阿肯、歌手、乐师在群众中很受尊重,对部落民族的社会生活有很大的影响,以至许多英雄、部落头人都争当阿肯。哈萨克族的宗教信仰,远古时期曾崇拜过自然、图腾、祖先,信仰过拜物教、萨满教。中世纪,佛教、景教也对哈萨克人民的宗教信仰产生过相当的影响。哈萨克族最后信奉伊斯兰教。起初,信奉伊斯兰教的几乎都是上层人物,因而哈萨克族在皈依伊斯兰教以后,广大牧民中较原始的萨满教仍占优势。他们一方面接受伊斯兰教,一方面保留着与伊斯兰教教规没有特殊矛盾的原始宗教信仰。语言属阿尔泰语系突厥语族西匈语支,使用以阿拉伯字母为基础的哈萨克文。牧民一般住毡房,饮食以肉、奶为主,加部分面食。禁食猪肉、动物的血和自死的动物。主要节日有“古尔邦节”、“肉孜节”、“诺吾鲁孜节”等。建国后,于1954年11月27日成立了伊犁哈萨克自治州。50年来,自治州的各项建设事业得到了长足的发展,人民生活有了很大的改善。据2000年第五次人口普查统计,哈萨克族有1245023人,主要分布在伊犁州、木垒哈萨克自治县、巴里坤哈萨克自治县、乌鲁木齐市、昌吉市、博乐市、精河县、温泉县、玛纳斯县、呼图壁县、奇台县等。

❷中国新疆民族民俗知识丛书。贾合甫·米尔扎汗、阿不都力江·赛依提著。本书叙述和介绍了哈萨克族的历史源流、社会变迁、文化生活和风俗民情。新疆美术摄影出版社1996年9月出版。

哈萨克族

我国少数民族之一。主要居住在新疆伊犁哈萨克自治州、木垒哈萨克自治县和巴里坤哈萨克自治县,少数分布在甘肃阿克赛和青海海西。人口有110多万(1990年)。其先民是公元前2世纪就生活在新疆北部和伊犁河流域的乌孙部落联盟,经2000多年的发展,至15世纪末形成哈萨克族。“哈萨克”意为“脱离者”、“避难者”,或“勇敢的自由人”。哈萨克语属阿尔泰语系突厥语族,有以阿拉伯字母为基础的文字,解放后政府又为其设计了以拉丁字母为基础的新文字。除少数定居从事农业经济外,大部分以畜牧业为主。信奉伊斯兰教,但由于牧业经济的影响,清真寺与经文学校都较少。热情好客,吃苦耐劳,体魄强健,性格豪放,能歌善舞。民间文学与民间文艺发达。

哈萨克族

史称“阖萨”、“曷萨”、“阿萨”、“可萨”等。原意为“避难者”或“脱离者”。中国少数民族之一。主要分布在新疆北部伊犁哈萨克自治州和木垒、巴里坤两自治县, 少数分布在青海海西蒙古族藏族自治州和甘肃阿克塞哈萨克族自治县。907,582人 (1982年)。初指十五世纪脱离乌孜别克汗国东迁的部分操突厥语的游牧部落, 由古代乌孙人和突厥人的后裔, 十二世纪初西迁的部分契丹人后裔和十三世纪初兴起的蒙古人的若干部落, 以及十五世纪脱离乌孜别克汗国东迁的部分操突厥语的游牧部落长期融合而成。近代以来参加反对沙俄侵略的斗争。1944—1949年积极参加了反对国民党反动统治的新疆伊犁、塔城、阿勒泰三区革命。主要从事畜牧业,兼营农业、狩猎业。操哈萨克语,属阿尔泰语系突厥语族, 多兼通维吾尔语。使用以阿拉伯字母为基础的文字,解放后, 曾一度使用以拉丁字母为基础的新文字。多信伊斯兰教, 但仍信萨满教和崇拜自然神灵等遗俗。解放前, 宗法封建制度占统治地位。若干牧户以较近之血缘关系为基础,结合为游牧聚落*阿乌尔, 内部有明显的贫富差别和剥削关系。解放后,经过一系列社会改革,建立一个自治州、三个自治县, 并与蒙古族、藏族联合建立一个自治州。主要从事畜牧业, 并逐步转向定居游牧;兼营农业、狩猎业。有赛马、刁羊、姑娘追、摔跤等具有民族特色的娱乐活动。民间口头文学极为丰富。民间歌手*阿肯最受欢迎。民间乐器冬不拉远近驰名。工艺美术亦较发达。

哈萨克族

中国的少数民族,主要分布在新疆伊犁、巴里坤、木垒和甘肃省阿克塞等自治州、自治县。人口为1250458人(2000),其中男633875人,女616583人。受教育程度:研究生189人,大学本科13325人,大学专科32717人,中专63444人,高中84393人,初中342489人,小学545783人,扫盲班8437人,未上过学35760人。分布的行业:农、林、牧、渔业44647人,采掘业495人,制造业1249人,电力、煤气及水的生产和供应业339人,建筑业121人,地质勘察业、水利管理业168人,交通运输、仓储及邮电通信业721人,批发和零售贸易、餐饮业1222人,金融、保险业274人,房地产业22人,社会服务业485人,卫生、体育和社会福利业852人,教育、文化艺术及广播电影电视业3888人,科学研究和综合技术服务业48人,国家机关、政党机关和社会团体2577人,其他行业200人。从事的职业:国家机关、党群组织、企业、事业单位负责人1071人,专业技术人员5540人,办事人员和有关人员1806人,商业、服务业人员1926人,农、林、牧、渔、水利业生产人员44197人,生产、运输设备操作人员及有关人员2744人,不便分类的其他劳动者24人。哈萨克族有自己的民族语言文字。哈萨克语属阿尔泰语系突厥语族,文字系以阿拉伯字母为拼音文字。过去信仰萨满教,公元11世纪前后改信伊斯兰教。哈萨克族人民大部分从事畜牧业,除少数经营农业的已经定居之外,绝大多数牧民都按季节转移牧场,过着逐水草而居的游牧生活。

哈萨克族

哈萨克族人口约为11万人。主要分布在新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州、木垒哈萨克自治县和巴里坤哈萨克自治县,少数分布在甘肃省阿克赛哈萨克自治县。使用哈萨克语,属阿尔泰语系 突厥语族 西匈语支。有西南、东北两个方言。哈萨克文是一种拼音文字,是19世纪下半叶形成的,经前苏联两次改革,1954年中国予以修订,是以阿拉伯字母为基础的文字。哈萨克族人多信仰伊斯兰教。

哈萨克族的历史源远流长。早在汉时,天山南北的乌孙人(公元前2世纪至2世纪)即是哈萨克族的先民,此后还与突厥(6世纪中叶)、葛逻禄、回鹘(10至12世纪)、哈剌契丹(12世纪)、克烈、乃蛮、钦察(13世纪)等有渊源关系。其族称最早见于15世纪中叶,那时的哈萨克人建立了哈萨克汗国。在哈萨克族民间传说中,哈萨克有“白鹅”的意思;有人认为哈萨克是中国古代“曷萨”、“阿萨”、“可萨”的异名;还有人把哈萨克解释为“战士”、“自由人”、“避难者”、“脱离者”。哈萨克人除少数从事农业生产外,绝大多数人从事畜牧业,终年生活在美景如画的大草原上。他们放牧、运输、远行,甚至是生活上都离不开马。每个哈萨克人都以善骑骏马为荣耀,以他们是“马上的民族”为自豪。名贵的伊犁马是他们的骄傲,2000多年前因其矫健俊美被汉武帝誉为“天马”。

041 哈萨克族

中国少数民族之一。人口1111718人(1990年)。多数聚居于新疆伊犁哈萨克自治州、木垒哈萨克自治县和巴里坤哈萨克自治县,少数居住在甘肃阿克赛哈萨克自治县。使用哈萨克语,原有横行左书以阿拉伯字母为基础的哈萨克文,1959年设计拉丁字母新文字方案,现只作音标使用。历史上,哈萨克族与乌孙、突厥、葛逻禄、回鹘、哈喇契丹、克烈、乃蛮、钦察等有渊源关系。哈萨克之称,始于15世纪初期。1944—1949年掀起了伊犁、塔城、阿勒泰三区革命,反抗国民党压迫,粉碎了乌斯满的暴乱。1954年建立了自治州、县。哈萨克族信仰伊斯兰教,行一夫一妻制。由于历史原因,哈萨克族成为跨界民族。哈萨克斯坦、阿富汗和蒙古人民共和国的哈萨克人,与我国的哈萨克族有共同的族源。

哈萨克族Hasakezu

主要分布在新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州、木垒哈萨克自治县和巴里坤哈萨克自治县,还有少数人居住在甘肃、青海等地。人口约112万人(1990年)。使用哈萨克语。原有以阿拉伯字母为基础的哈萨克文,1959年设计了以拉丁字母为基础的新文字方案,1982年恢复使用原有文字,将新文字作为音标保留。哈萨克族大多信仰伊斯兰教,伊斯兰教对于哈萨克族人民社会生活的各个方面均有相当大的影响。有些牧民们保留着萨满教的残余。哈萨克族的绝大多数人原来过着逐水草而居的游牧生活。牧民的衣服大多用牲畜皮毛制成,为了便于骑乘,一般都很宽大,衣袖较长。男子冬季普遍穿着不挂布面的冬羊皮大氅,腰束镶有金属花纹装饰的皮带,右侧佩有小刀。裤子也多系羊皮缝制。妇女穿连衣裙,喜欢红色,天气寒冷时,外罩对襟棉大衣。年轻姑娘爱穿布料的绣花套裤,并以银元或银制品作装饰,走动时铿锵锵作声。妇女都戴白布披巾,长及脚跟,披巾上有用红黄线绣出的各种图案。戴耳环、戒指和手镯。哈萨克族牧民无论男女都穿长统皮靴。饮食大部分是肉食和奶食。奶制品多种多样,如酥油、奶疙瘩、奶皮子、奶酪等。平时多吃羊肉。马奶子是深受喜爱的饮料。哈萨克牧民住的是便于拆卸和携带的圆形毡房,称为“宇”。冬季则在冬季牧场修建平顶土房。哈萨克族民间流行许多古老的诗歌、故事和谚语。工艺美术丰富多采。用金银、玉石制作的各种装饰品造型优美,具有较高的艺术水平。哈萨克族能歌善舞,爱好音乐,“冬不拉”就是哈萨克族的民间乐器。哈萨克族的节日多与宗教有一定联系。古尔邦节、肉孜节和诺鲁孜节是哈萨克族的主要节日。每逢节日喜庆时,都举行传统的叼羊、赛马和姑娘追等游戏娱乐活动。

哈萨克族

中国少数民族。主要分布在新疆伊犁哈萨克自治州、木垒哈萨克自治县和巴里坤哈萨克自治县。人口907582人(1982年)。哈萨克语属阿尔泰语系突厥语族。使用以阿拉伯字母为基础的哈萨克文。源出于古代乌孙(前2世纪)、突厥(6世纪中叶)、回鹘(10—12世纪)等族。15世纪20年代,锡尔河下游出现乌孜别克汗国。1456年由于内讧分裂,一部分逃离汗国,称哈萨克人,建立了哈萨克汗国。1589年,分为三个玉兹(血缘的部落联盟)。18世纪中叶先后归顺清朝。大多信奉伊斯兰教,有些牧民信奉萨满教。以游牧为生,主食肉、奶。常用皮毛作衣服,妇女夏天穿花布连衣裙,冬季穿对襟棉大衣,牧民戴三叶帽,夏天扎头巾。葬俗先用清水沐浴,再用白布缠尸,进行土葬。主要节日有古尔邦节和肉孜节。节日喜庆都举行传统的刁羊、赛马和姑娘追等游戏。新疆和平解放前,处于宗法封建制时期。1954年11月伊犁哈萨克自治州成立,同年先后成立青海海西蒙古族藏族哈萨克族自治州,甘肃阿克赛哈萨克自治县,新疆巴里坤哈萨克自治县,木垒哈萨克自治县。经过民主主义改革和社会主义改造。畜牧业生产发展较快,人口有明显增长。

哈萨克族

中国少数民族之一。主要分布在新疆北部,小部分在青海、甘肃西部。907,582人 (1982年)。由古代乌孙、突厥、契丹一部分和后来蒙古人一部分在长期相处中发展而成。操哈萨克语,属阿尔泰语系突厥语族,多兼通维吾尔语。使用以拉丁字母为基础的文字。1959年设计了以拉丁字母为基础的新文字方案,1964年经国务院批准推行。现在新、老哈萨克文同时使用。多信伊斯兰教,但仍信萨满教和崇拜自然神灵等遗俗。解放前,基本上属于封建社会,保有部落制残余。解放后,经过社会改革,建立1个自治州、3个自治县,并与蒙古族、藏族联合建立1个自治州。主要从事畜牧业,兼营农业、狩猎业。有赛马、叼羊、姑娘追、摔跤等娱乐活动。民间口头文学极为丰富,“阿肯”是民间诗歌的传播者和演唱者,深受民众的欢迎。民间乐器有“冬不拉”。主要节日有古尔邦节、肉孜节、诺鲁孜节。

哈萨克族/哈萨克汗国/兀鲁思/玉兹/小玉兹/中玉兹/大玉兹/“哈萨克”族名的含义/《白天鹅的故事》与哈萨克动物崇拜/哈萨克与哥萨克/哈萨克的族源/可萨突厥国/塞克/乌孙/诃咥/恩屈/阿兰/也末/突骑施/契丹/钦察/康里/克烈/乃蛮/弘吉剌惕/朵豁剌惕/蔑儿乞惕/札剌亦儿/白帐汗国/斡罗斯汗/霍依尔恰克汗/巴拉克汗/加尼别克汗/克烈依汗/穆伦德克汗/哈斯木汗/布达什汗/哈克那札尔汗/契戛依汗/塔赫尔汗/塔吾克勒汗/额什木汗/扬吉尔汗/头克汗/博拉提汗/阿布勒班毕特/阿布赉/斡里/阿弥载/阿布勒比斯/阿布勒海尔汗/努拉里汗/艾楚瓦克汗/琼纠拉汗/希哈孜汗/乾隆年间哈萨克族的东迁/清朝中期阿尔泰哈萨克的统治机构/新疆建省后哈萨克地区的统治机构/民国时期阿勒泰地区哈萨克的统治机构/清朝后期塔城地区哈萨克的统治机构/民国时期塔城地区哈萨克的统治机构/吐里拜/哈班拜/加尼别克/塔札别克/库库岱/阿吉/哈斯木汗/精思汗/玛米/艾林郡王/沙里福汗/达列力汗·苏古尔巴也夫/奴素甫汗·昆拜/巴希拜·舒拉克/艾克拜尔/乌斯满/哈力别克/胡赛音/哈德万/贾尼木汗/萨力士/新疆哈萨克族东迁甘肃和青海/解放前甘肃、青海的哈萨克族返回新疆/1984年由青海迁回新疆的哈萨克族/阿吾勒/阿塔/露乌/阿洛斯/可汗/苏丹/比/巴图尔/白骨头/黑骨头/牧主/牧工/苦尔/昆/哈斯木汗法典/额什木汗习惯法/头克法典/哈萨克族家庭及遗产继承法/中俄会订塔城哈萨克归附条约/哈萨克游牧税则/哈萨克族牧民所负担的各级官员薪俸/哈萨克族的系谱/哈萨克族的印记/哈萨克族的口号/清枪事件/蒙哈柯代表大会/哈萨克、柯尔克孜族文化促进会/哈萨克族的农业和农民/哈萨克族的手工业/哈萨克族的商品交易/哈萨克族的狩猎/哈萨克语/哈萨克文/哈萨克族的民间文学/阿肯/阿肯弹唱/关于“迦萨甘”的神话/哈萨克族的爱情长诗/科孜库尔帕什与巴彦苏露/阿里帕米斯/《巴合提亚尔的40个树杈》/哈萨克族的动物故事/新阿尔泰/哈萨克音乐/冬不拉/库布孜/斯布司额/阿德尔乃/口弦/谢里铁尔/孔额尔/葵达斯坦/哈萨克族的赞马曲/白龙驹/瘸腿的野马/云雀/哈萨克族舞蹈/走马舞/擀毡舞/业余哈萨克、柯尔克孜剧团/哈萨克族30年代演出的歌剧/吉别克姑娘/秀尕/阿山·海戈/阿拜/居苏甫别克·夏依柯斯拉木/安尼瓦尔·贾库林/郝斯力汗/伊尔哈里·阿不勒哈依尔/哈萨克族的方向观/哈萨克族的历法/哈萨克族的纪年和纪月法/哈萨克族的12月名/叶木什/乌塔尔代/哈萨克族岩画/赛马/叼羊/姑娘追/马上角力/马上拔河/骑马拾银元/骑射元宝/摔跤/骑马争布/哈萨克族招待客人的礼节/骑马礼/安明格尔/萨仁歌/哭嫁歌/揭面纱歌/纳吾热孜节/哈萨克族的毡房/哈萨克族牧民的冬季住房/手抓羊肉/奶茶/包尔沙克/那仁/薰马肠/回族/回回/东干人/蒙古回回/蕃客/大食使者来华/大食助唐/回回炮/先贤古墓/米剌印丁国栋起义/西北回民起义/塔城贸易圈事件/哈密卫/回回哈的司/算端/火者/三贤墓/征西纪略/平定陕甘新疆回匪方略/回辉登/昌吉/吐鲁番/八户沟/葛根/羊毛工/抚回庄/新疆回族文化促进会/呼图壁回族小学校/昌吉县回民小学/河州工回民小学/阜康县城东关回族小学/阜康县村设回族小学/回族婚俗/耍公婆/睁眼包子/依扎布/闹公婆/尼卡罕/回族丧葬/七颗米/殡礼/回回丧葬法/回族民居/回族服饰/号帽/回回胡/盖头/清真/清真牌/回族饮食禁忌/元代回回食品/舍儿别/清真菜系/全羊席/酥盒子/烩牛羊肉/香酥羊肉/酸辣肚丝/袈裟肉/黄焖羊肉/清真锅贴/羊肉泡馍/困锅子/饸饹/馓子/酿皮子/碎熘笋鸡/烧牛蹄筋/油香/羊肉粥/六保馆子/牛羊杂碎/牛髓油茶面/回回字/小儿锦/人祖阿丹/伊斯麻/朵儿茶/中国穆斯林进行曲/五更月歌/马五哥和尕豆妹/巧看牡丹/全脚/花儿式舞姿/点踏/踮脚/赞手舞姿/宴席曲/花儿/花儿会/木球/伊斯兰教历/圣纪节/清真教/回回教/回回堂/三道掌教制度/乡约制度/以儒诠经/麦加/经名/拱北/教坊/门宦/大拱北门宦/华寺门宦/毕家场门宦/花寺门宦/穆夫提门宦/格底林耶/哲合林耶/虎非耶/库不林耶/格底目/一抬派/三抬派/老派/西道堂/奇台拱北/六工拱北/乌鲁木齐陕西大寺/乌鲁木齐头坪清真寺/乌鲁木齐市清真南大寺/伊宁回族大寺/昌吉本地寺/八户沟清真寺/广泉回民清真寺/古城东大寺/哈密陕西寺/人朝/乃滋尔/乜贴/口唤/天桥/天秤/天方教/开斋捐/开斋/开经/五典/太木知代/太克必尔/瓦尔滋/六大使者/尔埋里/尔德/主麻/闪拜/至圣/伊玛尼/后世/守夜/巡礼/克尔白/投石/吻拜/者那则/奔走/呼图白/受戒/昏礼/净礼/经堂语/品级/哈吉/独一/逊奈提/真一/教门/宰牲/宵礼/晨礼/晡礼/曼吉尔/望月楼/朝向/黑石/黑推布/割礼/赞珠/土净/候坤/下刀/奴婢/狠贼尔/白俩/天方正学/天方性理/天方典礼/天方至圣实录/十三本/十项天命/大化总归/正教真诠/四典要会/四教要括/归真总义/归真要道/尔歌益德/清真大学/清真教考/清真指南/清真释疑/经学系传谱/回回原来/回回药方/经堂教育/教义学大纲/丁鹤年/马万信/马文海/马仲英/马启西/马良柱/马寿荣/马良骏/马明/马呈祥/马宗富/马九皋/马九霄/马福兴/马福禄/扎马鲁丁/牙老瓦赤/王孟扬/王岱舆/王宽/米儿马黑麻/安玉贤/回回/买闾/亦思马因/阿老丁/沐仲易/阿老瓦丁/伯笃鲁丁/妥得璘/金大车/禹占林/金伯沙/忽辛/忽思慧/金相印/舍起灵/宛葛思/宫火因/迺贤/曷思麦里/赵荣/徐天尧/索焕章/益福的哈鲁丁/勘马剌丁/萨者剌/谙都剌/答思蛮/察乞儿/赛典赤·赡思丁/赛景初/撒法儿/穆兴发/柯尔克孜族/柯尔克孜族名/柯尔乌古孜/柯尔奥古孜/柯尔克居孜/柯尔盖孜/柯尔克孜族人口/柯尔克孜族体质类型/柯尔克孜语/柯尔克孜文/四十个姑娘/伊质泥师都/坚昆/结骨/黠戛斯/黠戛斯汗国/辖戛斯国王府/耶律大石入侵辖戛斯/吉利吉思/斡亦剌惕—吉利吉思驿道/乞儿吉思/布鲁特/哈拉奇起义/东布鲁特/西布鲁特/萨尔巴噶什/塔拉斯/蒙额勒多尔/奇里克/巴奇斯/额德格纳/北吉尔吉斯人/南吉尔吉斯/胡什齐/冲巴噶什/岳瓦什/希皮察克/布库/苏勒图/翼/柯尔克孜族家庭/柯尔克孜族婚俗/柯尔克孜族葬俗/诺劳孜节/克米孜木润杜克节/阿克托依/阔缺饭/卡尔帕克/台别台衣/玛纳斯/考姆孜/奥兀孜考姆孜/邦达鲁/柯尔克孜族舞蹈/柯尔克孜历法/巴什阿依历/飞马拾元宝/飞马射元宝/飞马比武/柯尔克孜族摔跤/柯尔克孜族马上杂技/阿拉克依孜/叶什杜克/扎迪瓦勒/柯尔克孜族马鞍/柯尔克孜族摇篮/柯尔克孜族礼俗/乌古思汗/思的克/乌盖赤/艾先虎/阿玛散查/乌思满·阿里/伊斯哈克伯克/蒙古族/成吉思汗/察合台/察合台汗国/窝阔台/窝阔台汗国/忽都合别乞/蒙哥/忽必烈/阿里不哥/海都/笃哇/东察合台汗国/猛哥帖木儿/马哈木/脱欢/也先/博罗纳哈勒/额斯墨特达尔罕诺颜/卫拉特/都尔本卫拉特/厄鲁特/卡尔梅克/准噶尔/杜尔伯特/绰罗斯/和硕特/土尔扈特/辉特/哈剌灰/青海和硕特/达木蒙古/托茂蒙古/阿拉善和硕特/额济纳土尔扈特/乌兰固木赛音济雅哈图杜尔伯特/厄鲁特营/察哈尔/察哈尔营/塔尔巴哈台厄鲁特十苏木/阿尔泰乌梁海/扎哈沁/乌纳恩苏珠克图旧土尔扈特/青色特启勒图新土尔扈特/巴启色特启勒图和硕特/阿寅勒/和屯/爱玛克/鄂托克/昂吉/集赛/兀鲁思/努图克/斡木齐/汗/珲台吉/台吉/宰桑/阿拉特/沙比纳尔/阿勒巴图/图什墨尔/扎尔固齐/德墨齐/阿勒巴图宰桑/德木齐/收楞额/阿尔班尼阿哈/盟旗制度/扎萨克/旗/蒙古爵秩/托忒文/卫拉特法典/噶尔丹第一、二项补充敕令/敦罗布喇什补充法规/咱雅班第达传/加班沙拉勃:《四卫拉特史》/巴图尔乌巴什丘缅:《四卫拉特史》/卡尔梅克诸汗简史/噶尔丹策凌地图/江格尔/哈喇忽剌/巴图尔珲台吉/僧格/噶尔丹/策妄阿拉布坦/噶尔丹策凌/大策凌敦多布/小策凌敦多布/策妄多尔济那木扎勒/喇嘛达尔扎/达什达瓦/达瓦齐/阿睦尔撒纳/车臣默尔根哈屯/达赖台什/杜尔伯特三车凌/博贝密尔咱/哈尼诺颜洪果尔/拜巴噶斯/昆都仑乌巴什/顾实汗/达延鄂齐尔汗/达赖汗/拉藏汗/鄂齐尔图车臣汗/阿巴赖/咱雅班第达/和罗哩/罗布藏丹津/和鄂尔勒克/书库尔岱青/朋楚克/阿玉奇汗/车凌端多布/敦罗卜旺布/敦罗布喇什/渥巴锡汗/策伯克多尔济/舍棱/罗布藏丹增/布彦蒙库/帕勒塔/密什克栋固鲁布/多布栋策楞车敏/满楚克扎布/废除盟旗制度、设立县治/新疆蒙古族文化促进会/三区革命中的蒙古骑兵团/尤鲁都斯县革命政权的建立/恢复盟旗制度

哈萨克族

民族名称,我国的少数民族之一。主要分布在新疆维吾尔自治区的伊犁哈萨克自治州、木垒哈萨克自治县、巴里坤哈萨克自治县、乌鲁木齐市南部的天山。还有少数居住在甘肃的阿克塞哈萨克族自治县、青海的海西蒙古族藏族哈萨克族自治州。另有一些干部、知识分子、学生居住在北京市和兰州市。根据1990年的人口普查,新疆有哈萨克族1106989人,占新疆人口总数的7.3%。

哈萨克族的语言属于阿尔泰语系突厥语族。由于其中融合了大量蒙古人的成分,蒙古语对哈萨克语的影响很大;又因为长期与汉族和维吾尔族频繁交往,哈萨克语中的汉语借词和维吾尔语借词也不少。哈萨克族有本民族的文字,这是一种以阿拉伯字母拼写哈萨克语的文字,共有32个字母,从右到左横行书写。1964年,我国曾设计和试行以拉丁字母为基础的新文字,有33个字母,从左至右横写。1980年后,应哈萨克族群众的要求,恢复使用阿拉伯字母拼写的哈萨克文。

根据专家们的研究,哈萨克的族源可以追溯到汉代的乌孙、康居、阿兰聊,隋唐时期的咽麺、突厥、突骑施。13世纪初,成吉思汗统一蒙古高原,其中有一些突厥部落的残众逃奔伏尔加河一带,主要有蔑尔乞、乃蛮、克烈等。成吉思汗又征服了伏尔加河一带的钦察(又译作克普恰克)人。成吉思汗分封诸子,将额尔齐斯河至伏尔加河的地区封给长子术赤,史称“钦察汗国”,于是一些蒙古统治者统领蒙古部落,迁居于钦察汗国境内。经过200多年共同生产与和睦相处,逐渐融合和形成为哈萨克族。15世纪中叶,楚河流域的哈萨克人建立了自己的汗国。不久哈萨克人向西发展,占据了锡尔河及其以北地区。16世纪20年代,哈斯木汗又将疆域向西北扩展,将哈萨克各部完全统一起来,哈萨克汗国达到鼎盛时期。17世纪前期,哈萨克汗国在准噶尔部的侵扰下逐渐衰落,以血缘关系而分成了三个玉兹:乌勒玉兹(Ule juz),即“大玉兹”,在今伊犁河至巴尔喀什湖周围;奥尔塔玉兹(Orta juz),即“中玉兹”,在锡尔河以北;克什玉兹(Kixijuz),即“小玉兹”,在咸海西北至伏尔加河以东。公元1757—1762年,清朝平定准噶尔部后,大、中、小玉兹的统治者全都归附于清朝,开始与清朝建立贸易关系,并有部分大玉兹的哈萨克人迁至阿尔泰山、巴里坤草原和伊犁河上游游牧。18世纪后期至19世纪前期,沙俄征服了小玉兹和中玉兹,浩罕汗国侵占了大玉兹的领地,一部分大玉兹和少数中玉兹的哈萨克人东迁新疆境内,哈萨克汗国灭亡。1935年,新疆政府的督办盛世才主持召开第二次民众代表大会,哈萨克族正式成为新疆当时的十四个民族之一。新中国成立后,于1955年先后建立了伊犁哈萨克自治州、巴里坤、木垒哈萨克自治县。甘肃的阿克塞县、青海的海西州也分别成立了自治地方政权机构。哈萨克族作为中华民族大家庭中的一员。走上了社会主义的康庄大道。

自古以来,哈萨克族一直从事畜牧业生产。清朝末年,民国初年,由于天灾人祸,失去牲畜的牧民在汉族、锡伯族的影响下,开始从事农业。现在的哈萨克族虽以畜牧业生产为主,但是农业生产已经在经济生活中占有一定的比重。新中国成立后,手工业和工业发展迅速,哈萨克族的工人人数在不断地增加。

早在盛世才统治新疆时期,在中国共产党人的影响下,在苏联的帮助下,在哈萨克族集中居住的地区进行畜牧业生产的改进工作,开展了改良品种,推广新式畜牧业生产工具(割草机、羊毛剪、奶油分离器),建立兽医站,畜牧业生产一时出现过新气象。盛世才暴露反动的真面目,国民党进入新疆后,哈萨克族堕入苦难的深渊,青壮年遭杀害,牲畜被抢劫,牧场遭到破坏,生产大幅度衰退。新中国建立后,通过开展畜类疫病的防治,畜牧业生产的社会主义改造,激发了牧民们的生产积极性。政府又大力改良草场,提倡定居游牧,推广优良品种,开展畜病防治工作,哈萨克族的畜牧业生产得到了突飞猛进的发展,培养出了毛好肉多繁殖能力强的阿勒泰羊,伊犁马也得到了大的改良,伊犁哈萨克自治州的存栏牲畜,1991年已达到1005.22万头,成为全国重要的畜牧业生产基地。

在旧社会,哈萨克族长期处于被压迫,被剥削的地位,经常流离失所,挣扎在死亡线上。1944—1945年,阿山地区(今阿勒泰专区)由于饥饿而死亡的人数超过二千。1946年,由于国民党反动派的迫害和乌斯满匪帮的骚扰,该地又有近一半人户无家可归。青海的哈萨克族在军阀马步芳的残害下,死亡多达十分之九,所剩寥寥无几。新中国成立后,随着牧区的社会改革和生产发展,生活水平不断提高,医疗事业迅速发展,哈萨克族的人口不断增加,身体素质不断提高,平均寿命越来越长。

在旧社会,除了哈萨克族头人的孩子能进入城镇的经文学校或乌鲁木齐、伊犁、塔城的学校学习外,一般牧民的孩子是得不到学习文化知识的机会的。新中国成立后,党和国家大力发展民族教育,哈萨克族的教育事业出现了前所未有的新气象。在哈萨克族聚居的伊犁、塔城、阿尔泰及巴里坤、木垒,都有一所哈萨克族中学、数所哈萨克族小学,民族教育已经得到普及。在居住比较分散的牧区,也办起了定点小学和流动小学。有的还上了大学。在新中国成立后生长的哈萨克青壮年中,已经不再有文肓,大批知识分子和干部在哈萨克族中涌现出来,在各个工作岗位上作出了或者正在作出巨大的贡献。

哈萨克族自古即有独特的文化艺术传统。许多民间故事和长诗以口承口,代代相传,丰富而又多彩,新中国建立后,大多得到了收集、整理和出版,被介绍给其他兄弟民族和国外。哈萨克的格言、谚语、寓言,幽默有趣,含意深刻,也大多被收集、整理和出版,从而大大丰富了中华民族的文化宝库。哈萨克族的文学和音乐结合,以阿肯弹唱的形式而闻名于世。新中国成立后,经常举办阿肯演唱比赛和交流大会,大大促进了文化艺术的发展。哈萨克族的“冬不拉”弹唱、割草舞、挤奶舞、擀毡舞散发着浓烈的草原气息:哈萨克族的体育:赛马、马上角力、叼羊和哈萨克族的娱乐—姑娘追,反映了哈萨克族勇敢、矫健、热爱生活的民族精神,深受国内外人民的欢迎和喜爱。

哈萨克族信仰伊斯兰教,日常生活及风俗习惯受了伊斯兰教的一定影响,过伊斯兰教的肉孜节和库尔班节,婚丧大事按伊斯兰教的礼仪举行。

哈萨克族

中国少数民族之一。主要分布于新疆伊犁哈萨克自治州和木垒、巴里坤两自治县。少数分布于青海海西蒙古族藏族自治州和甘肃阿克塞哈萨克自治县。人口1111718人(1990年)。先世可追溯至公元前1世纪的乌孙及13世纪前后中亚地区的突厥、契丹、蒙古部落。成吉思汗及其子统治时,诸部皆为所辖,并逐步西迁钦察草原一带。15世纪20年代,钦察汗国分裂,东部为乌兹别克汗国所据。1456年,部分游牧部落因不满阿布勒海尔汗的压迫,在克烈汗和贾尼别克汗率领下,脱离乌兹别克汗国,东迁至吹河和塔拉斯河流域游牧,并在该地建立“哈萨克汗国”。自此,哈萨克成为各部共同称呼。15世纪末,乘乌兹别克汗昔班尼与帖木儿后裔作战,力量有所削弱之机,夺取锡尔河及咸海以北广大地区,并以之作为长期驻牧地。16世纪中叶,诺盖汗国崩溃,复乘势并其部分帐落,势力拓展至塔什干及撤马尔罕左近,人口增至100多万,部众后按分布地域分别形成3部分,称为“三玉兹”:鄂尔图玉兹(中玉兹)、乌拉玉兹(大玉兹)、奇齐克玉兹(小玉兹)。汉籍文献一般又称之为“三帐”:中帐、大帐、小帐。或称为左部哈萨克、右部哈萨克、西部哈萨克。准噶尔部统治西北地区时,左、右两部相继受其侵凌,一度为其藩属,西部哈萨克沦为沙俄所统治。清军进驻天山南北路后,左右2部分别遣使附清和内徙,与内地各族人民建立密切的政治、经济联系。19世纪初年,哈萨克族住居区大部分被沙皇俄国占领。自同治三年(1864)至光绪九年(1883),沙俄强迫清朝政府签订一系列不平等条约,吞并巴尔喀什湖以东以南地区,使哈萨克族住地受到严重割裂。前苏联境内哈萨克人有700余万,少数分布于蒙古国、土耳其、印度、阿富汗境内。解放前,我国哈萨克族积极参加了新疆伊犁、塔城、阿勒泰三区革命,反对国民党反动统治。居民主要从事畜牧业,兼营农业和狩猎。哈萨克语属阿尔泰语系突厥语族。文字以阿拉伯字母为基础。解放后一度推行以拉丁字母为基础的新文字。经济、文化发展迅速。大部分信仰伊斯兰教。食物以乳、肉为主,喜爱以马肉熏制腊肠和饮马奶酒。民间口头文学丰富,歌手阿肯在群众中享有很高声誉。节日期间经常开展赛马、叼羊、姑娘追、摔跤等体育活动。

- 种植花木供游玩休息的场所是什么意思

- 种植蔬菜、花果或苗木的园地是什么意思

- 种植设计是什么意思

- 种植谷物是什么意思

- 种植钵(营养体)是什么意思

- 种植面积是什么意思

- 种概念是什么意思

- 种榅是什么意思

- 种榆书院是什么意思

- 种榆书院旧址是什么意思

- 种榆仙馆是什么意思

- 种榆仙馆诗钞是什么意思

- 种榕成野盖,编竹补残桥。是什么意思

- 种母猪是什么意思

- 种母马是什么意思

- 种毒是什么意思

- 种毒儿是什么意思

- 种毛驴是什么意思

- 种民是什么意思

- 种气是什么意思

- 种水稻的田是什么意思

- 种水词是什么意思

- 种汞是什么意思

- 种活是什么意思

- 种浆浆是什么意思

- 种源是什么意思

- 种源试验是什么意思

- 种源选择是什么意思

- 种漆是什么意思

- 种火是什么意思

- 种火之山是什么意思

- 种火又长,拄门又短是什么意思

- 种火土是什么意思

- 种烟谚语浅释是什么意思

- 种熏的是什么意思

- 种牙是什么意思

- 种牛是什么意思

- 种牛痘是什么意思

- 种牛痘刀是什么意思

- 种牛痘(打俗语一句)好肉上做疮是什么意思

- 种牡丹者得花,种蒺藜者得刺是什么意思

- 种猪是什么意思

- 种猪场是什么意思

- 种玉是什么意思

- 种玉之祥是什么意思

- 种玉堂是什么意思

- 种玉山房是什么意思

- 种玉田是什么意思

- 种玉蓝田是什么意思

- 种玉记是什么意思

- 种玉记·妃怨是什么意思

- 种玉记·往边是什么意思

- 种玫瑰得花,种蒺藜得刺是什么意思

- 种珠是什么意思

- 种瑶是什么意思

- 种瑶草堂是什么意思

- 种瓜是什么意思

- 种瓜侯是什么意思

- 种瓜候是什么意思

- 种瓜姑娘是什么意思