呼吸频率与节律异常

正常呼吸运动是通过中枢神经及神经反射性调节而有节律地进行。当中枢神经系统或神经反射弧有病损、某些体液性因素的作用(如二氧化碳浓度改变与缺氧)、颈动脉体与主动脉化学感受器对缺氧或血pH值改变的反应、肺牵张反射与胸廓活动受限制、支气管-肺部病变、膈与肋间肌的功能障碍等因素,均可引起呼吸频率与节律的改变,称呼吸频率与节律异常。正常成人在静息时,每分钟呼吸频率为16~20次,呼吸与脉率比例为1:4;新生儿为每分钟44次,随年龄增长而递减。当患者出现呼吸困难或呼吸功能衰竭时,常表现为呼吸频率、深度与节律的改变。

呼吸频率、深度异常 有以下几种。

呼吸浅速: 可见于肺泡压升高或肺毛细血管血压升高、肺泡壁弹性减退或胸廓畸形等病变所致的限制性呼吸障碍(如肺充血、水肿、气肿、实变,气胸,大量胸腔积液等)。

呼吸深快: 由于缺氧、体内二氧化碳积聚或氢离子浓度增加,直接刺激呼吸中枢,或刺激外周化学感受器、反射地兴奋呼吸中枢,致呼吸加深加快。剧烈肌肉运动时,来自其内部本体感受器的神经冲动,刺激呼吸中枢可致呼吸增强和加快。中脑病变可致中枢性换气过度,表现为呼吸深快而均匀。

中枢神经性换气过度是由于中脑下部-桥脑上部被盖部病变(如原发性或继发性天幕切迹疝)引起。临床表现为深、快而均匀的换气过度,每分钟可达40~70次,可引起呼吸性碱中毒。此型中枢性换气过度不受动脉血二氧化碳分压降低及血pH上升的影响,吸氧也不能使呼吸变慢。

呼吸深慢:如酸中毒大呼吸(Kussmaul′s bneathing),最初,呼吸可加深加快,但由于呼吸中枢功能障碍加重,表现为呼吸深大而慢。当气管或主支气管狭窄阻塞时出现吸气性呼吸困难,这是由于呼吸肌所受阻力增加,使其张力改变,肌肉本体感受器的传入冲动增强,致呼吸中枢兴奋,呼吸加深;同时由于空气进入肺泡的速度减慢,使肺牵张反射的吸气抑制延迟,肺泡扩张缓慢,因而呼吸深、慢。

呼吸浅慢: 可见于休克、中毒(如吗啡类药物中毒)、昏迷、脑膜炎等。

呼吸节律异常 有以下几种。

潮式呼吸 (陈-施二氏呼吸): 是一种周期性呼吸频率与节律的异常,临床表现为呼吸过度与呼吸暂停的交替出现。呼吸暂停后,呼吸逐渐加深加快,继而又变浅变慢乃至暂停。呼吸暂停是由于受损的呼吸中枢敏感度降低和血中二氧化碳浓度降低所致。在呼吸过度时,换气过度,大量二氧化碳被呼出,血中二氧化碳浓度降低,呼吸中枢不被兴奋,遂致呼吸暂停。在呼吸暂停时,血中二氧化碳浓度又再提高,动脉血含氧量逐渐下降,呼吸中枢复被兴奋,因而呼吸过度又再出现。

正常人在空气稀薄的环境中、或正常婴儿及健康老年人在睡眠中,可有轻度的此型周期性呼吸,非病理性。病理性潮式呼吸可由两侧大脑深部病变、天幕上占位性病变或脑代谢障碍等引起,常表示双侧皮质下或间脑水平的中枢神经受损害。临床上潮式呼吸可见于中枢神经损害、左心衰竭、麻醉剂中毒、晚期尿毒症等,常为预后不良的征象。吗啡与镇静剂常是致病或诱发因素。

长吸式呼吸: 由桥脑下部损害引起。患者于充分吸气后,暂停2~3秒然后再呼吸。

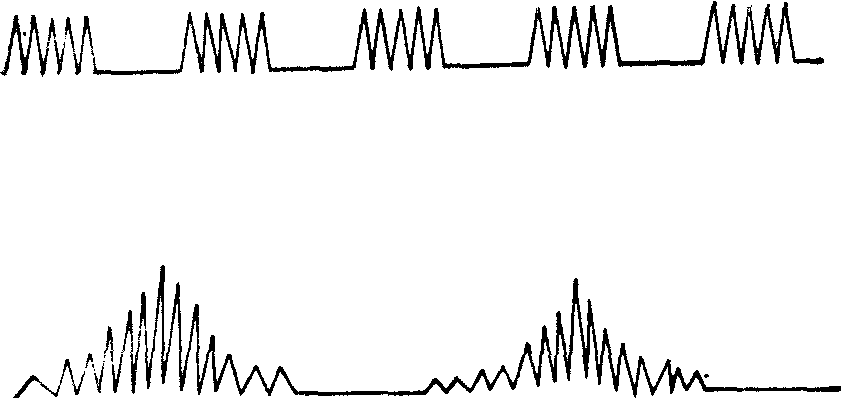

间歇呼吸(Biot呼吸): 由延髓背内侧部分损害所引起。临床表现为有规律的呼吸几次后,突然暂停呼吸,隔一短时间后,又开始同样的呼吸,周而复始。患者的呼吸也可有深度或节律的改变,伴有短暂的呼吸暂停,呈不规则的间歇呼吸。此型呼吸较潮式呼吸更为严重,表示呼吸中枢敏感性明显降低,对二氧化碳的刺激几乎丧失敏感性,而只对缺氧发生间接反应,即继呼吸暂停后突然出现的呼吸是由于血氧张力明显降低而刺激血管化学感受器,反射地引起呼吸中枢兴奋所致。当呼吸数次后,血氧张力提升,呼吸中枢又转入抑制。间歇呼吸见于严重的中枢神经系统疾病(如脑膜炎、脑炎)、酸中毒、巴比妥类中毒和晚期休克等(见图)。

Biot呼吸与潮式呼吸示意

临终呼吸: 是中枢性呼吸衰竭的晚期表现,表现为点头样呼吸,当吸气与呼气时头向上、下移动;抽泣样呼吸(呈双呼吸动作)以及下颌运动呼吸,呼吸稀疏、浅表且不规则。

当天幕上占位性变发展至出现颞叶疝与小脑疝的过程中,可能出现一系列的呼吸节律异常: 潮式呼吸——中枢神经性换气过度——长吸式呼吸——间歇呼吸,提示脑干功能紊乱从首端向尾端逐渐发展。

- 虎头牌 李直夫是什么意思

- 虎头牢房是什么意思

- 虎头画手是什么意思

- 虎头痴绝是什么意思

- 虎头盔是什么意思

- 虎头相是什么意思

- 虎头砬子遗址是什么意思

- 虎头神画是什么意思

- 虎头绝艺是什么意思

- 虎头绶是什么意思

- 虎头船是什么意思

- 虎头蓟是什么意思

- 虎头蔓是什么意思

- 虎头蔓儿是什么意思

- 虎头虎䟲是什么意思

- 虎头虎脑是什么意思

- 虎头蚂蚁窠是什么意思

- 虎头蛇尾是什么意思

- 虎头蛇尾;有始无终是什么意思

- 虎头蛇尾;有始无终;有始有终是什么意思

- 虎头蛇背是什么意思

- 虎头蜂是什么意思

- 虎头车是什么意思

- 虎头金牌是什么意思

- 虎头金粟影,神妙独难忘。是什么意思

- 虎头钩是什么意思

- 虎头钳是什么意思

- 虎头铁钉尾是什么意思

- 虎头铜钺是什么意思

- 虎头锯角是什么意思

- 虎头门是什么意思

- 虎头靴是什么意思

- 虎头鞋是什么意思

- 虎头鞋、帽是什么意思

- 虎头鞋的来历是什么意思

- 虎头鞶囊是什么意思

- 虎头顶蔓是什么意思

- 虎头食肉是什么意思

- 虎头鲨是什么意思

- 虎头鸟鼠尾是什么意思

- 虎头鼠尾是什么意思

- 虎夷是什么意思

- 虎奋将军是什么意思

- 虎奔是什么意思

- 虎奔高山是什么意思

- 虎女是什么意思

- 虎奶是什么意思

- 虎妈是什么意思

- 虎妞是什么意思

- 虎妻是什么意思

- 虎姆是什么意思

- 虎姆丁是什么意思

- 虎姑娘是什么意思

- 虎姑娘结亲是什么意思

- 虎姑婆是什么意思

- 虎威是什么意思

- 虎威威是什么意思

- 虎威将军是什么意思

- 虎威狐假是什么意思

- 虎媒是什么意思