呼吸功能测验

呼吸功能测验是对呼吸生理功能进行质和量的鉴定方法。近30年来已被广泛应用于许多医学和医学之外的领域,如配合心肺疾病的诊断和治疗;选择外科手术指征,提高手术安全性;高空、潜水生理的研究;劳动卫生的劳动力鉴定,劳动条件监测;环境卫生中大气污染对呼吸生理影响等。呼吸功能测验项目繁多,临床上根据具体情况,选择其中某些项目,再结合完整的病史、体检、X线检查,以提供诊断和治疗方面的参考。

肺容量测定 潮气量、深吸气量、补呼气量、肺活量等可用肺量计直接测定(参见“肺量计”条)。受检者根据实际要求采立位、坐位或卧位进行测验。

残气量无法直接测定,须用间接方法测定和计算。间接测定有稀释平衡和体容积描绘法最为常用。

稀释平衡测定法 根据测定肺容积和一定量惰性气体的稀释程度计算残气。惰性气体不参与气体交换。以一定量惰性气体如氦、氖等,嘱受检者在平静呼气后重复呼吸,使与功能残气充分混和。氦或氖的稀释浓度与功能残气量成正比。目前多用氦测定法和氮测定法。

1. 氦测定法: 在肺量计中贮存含8~10% 氦的空气。受检者在平静吸气末,重复呼吸肺量计内存气。呼气中CO2被肺量计中的钠石灰吸收,氧消耗则不断由外界灌入补充,保持平静呼气基线稳定。待肺量计内气体与肺内气的氦浓度达到平衡,测定即告完成。设测定前肺量计内贮气量为VS,其氦浓度为FI,肺量计无效腔为VD,平衡氦浓度为FE,按下列算式即可计算功能残气量(FRC)。

平衡前后肺量计与功能残气中氦总量不变,故(FRC+VS+VD)FE=FRC F

+(VS+VD)FI

+(VS+VD)FIF0=测定前肺量计氦浓度=0

2. 氮测定法: 测定装置和方法基本与闭路氦测定法同。在肺量计内贮定量氧。受检者在平静呼气末,重复呼吸肺量计内存气7分钟。待肺量计与肺内氮浓度达到充分平衡,测验即告完成。设测验前肺量计贮氧量为Vs,氧的含氮浓度为F1,充氧中含氮量为a,肺量计内无效腔为VD,无效腔气体为空气。平衡氮浓度为FE。按下列算式即可计算功能残气量FRC。

若测验过程中不补充氧耗量,假定测定7分钟的氧耗量为b毫升。则:

体容积描绘法 根据波耳定律,密闭容器内压力与容器容积变化呈反比。如将受检者置于密闭舱内,胸廓容积的变化引起舱内压力改变。因此在功能残气位置时,舱内压等于大气压。然后在堵塞口鼻通气条件下,要求受检者作短促呼吸动作(呼吸频率为120/min),以函数记录仪记录肺内和舱内压的变化,即可间接计算功能残气位置时的肺内气量。

肺容量测验的生理和临床意义: 肺容量的组成部分,在不同程度中具有呼吸生理和临床意义。如深吸气量为决定最大通气量的主要因素,功能残气量对换气功能具有影响等。不同方法测得的肺容量,可能反映不同的呼吸生理和病理生理。体容积描绘仪测定肺容量是胸廓容量,而稀释法测得的是与呼吸道相通,能与吸入气充分混和的肺泡及呼吸道的总容量,两者测定的对象不同。稀释法测验还取决于吸气分布的均匀性和肺泡通气量。因此,在慢性阻塞性肺病等患者,病情越严重,呼吸功能障碍越明显,稀释法测得的肺容量更有偏低的倾向。体容积描绘法测得的功能残气位胸廓容积包括通气与不通气的肺泡总容积,而稀释法测得的功能残气量则是通气良好的肺泡容积,两者不尽相等。正常人两者可相当接近。在肺泡通气差、分布不匀的情况下,稀释与体容积描绘法的测定结果就会有明显差异。

肺通气量测定 进入肺脏的通气量并不全部进入肺泡参与气体交换,故通气测验有肺通气量与肺泡通气量之分。

肺通气量(或称每分钟通气量,VE)测定 有肺量计测定和开放通路两种方法。

❶肺量计测定法(或称闭路测定法): 方法与肺量计测定肺容量相同。肺量计内放置CO2吸收剂,以防止CO2积滞影响通气量。根据描绘的平静潮气量乘呼吸频率即得每分钟通气量。设计精良的肺量计附有自动供氧装置,可按实际氧耗量不断补充氧,保持肺量计内贮气氧浓度稳定不变。使用一般肺量计测定肺通气量时,应先充氧,以防止测定过程中发生缺氧。理论上,吸氧浓度不低于14%,通气量不会受到影响。

❷开放通路通气测定法(或称开路法):应用活瓣装置进行测定。受检者吸入空气,呼出气则收集于贮气袋中。测量每分钟贮气量即为每分钟通气量。贮气装置亦可以气体流量计代替,单位时间的呼气累计值即为肺通气量。本法吸入空气,成份稳定,符合生理要求是其优点。

肺泡通气量测定 潮气量与无效腔的差数乘以呼吸频率即为肺泡通气量 (VA)。测得无效腔即可计算肺泡通气量。无效腔测定是根据Bohl推理,即呼出气来自解剖无效腔和肺泡两个部分进行演算。设呼出气中某气体量为VE,肺泡气某气体量为VA,无效腔某气体量为VD,则VE=VA+VD。假定VE,VA,VD中所含某气体浓度分别为FEX,FAX,FDX。

则VE×FEX=FA×FAX+VD×VDX (1)

因VA=VE-VD (2)

将(2)代入(1),VE×FEX=(VE-VD)FAX+VD×FDX (3)

![]()

由于无效腔气体浓度与吸气浓度相同

故 FDX=FIX

![]()

无效腔可应用开路通气测验装置测定。呼吸空气而以CO2为分析对象,代入(5)式计算,由于空气CO2含量接近0(0.04%),故(5)式可简化为:

![]()

肺通气量与肺泡通气量测定的生理和临床意义: 每分钟通气量等于潮气量和每分钟呼吸次数的乘积。由于无效腔的存在,因此即使每分钟通气量相同,由于潮气量的不同,肺泡通气量即可产生差异。浅速呼吸,肺泡通气量相对减少。各种原因引起的呼吸中枢兴奋性减低,神经-肌肉疾患或神经传导障碍,胸廓畸形,胸膜增厚,大量气胸或胸水皆可使肺脏扩张受到限制、气道阻塞、严重肺炎、肺充血水肿、肺间质纤维化等,均可引起肺和(或)肺泡通气不足,导致缺氧和二氧化碳贮留。

用力通气量测定 用力通气量反映呼吸器官通气功能的三个决定性因素: 肺脏,气道,胸廓和神经-肌肉的完整性。常用的测定方法:

1. 最大通气量(MVV)测定: 受检者以最大潮气量和最快的呼吸频率进行呼吸,在单位时间内所能取得的通气量。测定的装置和方法,基本与肺通气量测定相同,应用肺量计闭路测定法或开路测定法测定。

2. 用力呼气量测定(FEV): 采用肺量计测定。受检者取立位,与肺量计相连接。先平静呼吸若干次,再深吸气到肺总量,稍屏气,立即开动记纹鼓; 再嘱受检者最大用力呼气至残气量。记录第1、2、3秒钟的呼气量,并计算它们各占用力肺活量的百分比。

3. 最大呼气中段流速(MMEF)测定: 测定方法与时间肺活量相同。将时间肺活量分为四等分,取中段的二个容量,与该段时间相比,即得中段流速,以L/S表示。

通气功能是呼吸生理的重要环节,肺泡在充分充气和排气前提下,换气功能才能起作用。可见肺泡通气量具有重要生理和临床意义。用力通气量测定似亦反映通气功能,但分析测定结果时,不仅要衡量其测定的绝对值,更要注意分析影响绝对值的有关动力因素,如呼吸肌的力量、气道阻力、肺顺应性的影响等。用力呼气测定描图的特征,如曲线形态、最大通气量呼气基线位置等往往较绝对数据更具有生理和临床意义。

吸气分布均匀性测定 吸气分布均匀性测验有直接和间接法两种。直接测定借肺叶、肺段导管直接采集气样分析,以了解吸入气的分布情况。由于操作烦琐,近年来已被放射性核素法所取代。但后者因需要特殊设备和半衰期很短的131氙,故未能普及推广。目前临床仍多用间接测定法,以一口气氮分析法为常用。

一口气氮分析法 测定装置与闭合气量氮测定法同。将呼气氮浓度和呼气量的关系曲线描绘于函数记录仪。健康人吸入氧均匀分布至各肺泡,稀释肺泡氮浓度,呼气氮浓度先显示无效腔中留剩纯氧的平段,随后肺泡气呼出,出现氮浓度陡升段及肺泡持续排气的相对水平段。吸气分布不均时,各肺泡和氧稀释程度不等,氮浓度高低不等。通气不畅的肺泡进氧量少,氮浓度偏高,呼气时排气也较困难,时间上也落后于通气畅、进氧多、氮浓度低的肺泡,故肺泡呼气氮浓度相对水平段的坡度增加。坡度越大,提示吸气分布越不均匀。规定测定呼气750~1250ml这段的氮浓度差为标准。

吸气分布均匀性测验的生理和临床意义: 吸气在肺脏内的分布在正常时也非绝对均匀; 在病理情况如气道阻塞、肺顺应性改变等,则均匀性明显减损。但是有效的气体交换并不完全取决于分布均匀性对各个肺泡充气数量上的差异,而是通气和血流量在数量上的协调。理论上可借助于代偿进行调节,取得有效的通气/血流比例。如血流灌注减少,肺泡的小气道可发生痉挛以减少通气量;通气减少,肺泡的血流灌注量亦因小血管收缩而相对下降。吸气分布不匀必然反映气道和(或)肺组织病理状态,加上测验技术简便,病员容易配合,故一口气氮浓度分析法是临床上常用的呼吸功能障碍筛选项目之一。

肺血流分布均匀性测定 放射性核素的测验是检测肺血流较简便的方法。131氙和巨聚颗粒白蛋白。99m锝(MAA99mTC)静脉注射是常用的两种方法。

131氙静脉注射法 131氙在血液中的溶解度很低,静脉注射后,进入肺循环毛细血管的131氙即时扩散到肺泡。预置于胸廓外各肺区的探头或闪烁照相机记录深吸气后摒气时的放射活性。按吸气均匀性放射性核素测定法测得深吸气时各肺区容积值,计算单位肺容积的各个肺区的血流情况。

放射性核素标记巨聚颗粒人白蛋白静脉注射法 注入静脉的白蛋白颗粒99m锝进入肺循环后即栓塞于肺小血管中,以胸廓外各探头或闪烁照相,比较各肺区的放射活性,了解肺血流分布情况。本法与131氙法不同,白蛋白颗粒的分布完全由肺血流所决定,而131氙的分布,除血流外,还受到灌注肺泡的通气量影响,故两种方法测定结果有时并不一致。

通气/血流比例的测定 通气和血流比例失调,如通气在比例上超过血流量,比值>0.8,即产生无效腔效应;反之,比值<0.8,产生静动脉分流效应。因此,通气/血流比例协调程度可借无效腔和静动脉分流量来表达。

无效腔测定(详见“肺泡通气量测定”)。

静动脉分流量测定,同Bohr无效腔计算式的推理,心排血量

T和静动脉分流量

T和静动脉分流量 S的比值,可根据肺毛细血管血氧含量(CcO2),动脉血氧含量(CaO2)和混合静脉血氧含量(C

S的比值,可根据肺毛细血管血氧含量(CcO2),动脉血氧含量(CaO2)和混合静脉血氧含量(C O2),按下式计算:

O2),按下式计算:

(Cc'O2为毛细血管末端血氧含量)

为克服肺毛细血管血和混合静脉血采样的困难,临床多应用吸入纯氧方法。假定肺泡氧分压等于肺毛细血管氧分压,混合静脉血和动脉血氧含量差是常数(5容积/dl),再按实际血红蛋白浓度代入上式计算出分流百分值。

通气与血流比例测定的生理和临床意义: 通气/血流比例失调是产生临床换气功能障碍最常见的原因。但它对呼吸功能的氧摄取和二氧化碳排出的影响并不相同,主要是导致动脉血氧分压下降与缺氧。除非伴有通气不足,不致引起明显的CO2潴留。

弥散量测定(DL) 弥散是肺泡气和静脉血的气体通过肺泡膜血-气屏障进行交换的过程。CO2弥散能力大于氧分子约20倍,故临床上不存在CO2弥散障碍。氧弥散测定在技术上有很多困难,如肺毛细血管氧分压就无法取样而其分压又自肺动脉端向静脉端递增,其递增速度又与肺泡膜弥散效率和肺泡-毛细血管氧分压差有关。临床弥散测定都采用CO法较为简便,一口气测定法是临床常规使用的方法。

CO弥散量一口气测定法 测验应用袋箱装置,受检者从残气量作深吸气,吸入贮气袋中预先制备已知浓度的CO-He-空气混合气至肺总量,摒气10秒钟,再呼气至残气位,收集750~1250ml呼出气于贮气袋中,作为肺泡气样。 若吸入气CO和He浓度分别为F1CO和F1He,肺泡气He浓度为FEHe,代入下式,算出肺泡CO浓度FACO:

![]()

将所得值代入下式求得CO弥散量(DLCO):

弥散测定的生理和临床意义: 弥散量与肺泡膜弥散面积、距离、弥散气体的分子量及其在弥散间质中溶解度都有关系,故成人弥散量大于儿童;老年人肺泡膜退行性改变,弥散量有所减少;运动时肺血容量增加,血管扩张,弥散量增加。肺气肿弥散面积减少,肺纤维化、矽肺、肺毛细血管内膜炎,增加弥散距离,均可减损弥散效率。肺充血,血管扩张,血容量增加,弥散量随之增加。通气/血流比例失调亦同样减少弥散面积和效率,而使弥散量下降。可见弥散障碍受到许多因素的影响,并非弥散的特异性指标。有认为它是反映肺综合功能的最敏感的指标。

呼吸动力机理测定 呼吸动力机理是以物理力学观点分析呼吸器官的风箱式运动及有关影响因素的变化规律。肺组织顺应性和气道阻力是产生通气的主要阻力,故呼吸动力机制的测定以此为对象。

肺顺应性(CL)测定 肺脏犹如一个安置在密闭胸廓中的弹性囊袋,胸内压与肺容积变化的相互关系是肺组织顺应性的反映。临床测定以食管压替代胸内压,因为食管是肌肉薄膜管腔,二端闭合,管腔内压随胸内压而变化。将带有夹层套囊的测定导管通过鼻腔插入食管下端1/3处,用电压力计和肺量计,记录呼吸时食管压和潮气量的变化,根据二者关系计算肺顺应性。

气道阻力(Raw)测定 气道阻力可以下列公式表示:

呼吸功(W) 是表达呼吸运动过程中为克服呼吸器官弹性和气道阻力所消耗的能量。肺呼吸功可用函数记录仪描绘一次呼吸周期的潮气量与相应食管压力变化的相关曲线,再以图解法计算一次呼吸功。一次呼吸功乘每分钟呼吸频率即得一分钟呼吸功。如在呼吸肌完全松弛条件下进行机械呼吸,在函数记录仪上描绘一次呼吸的口腔压力与相应潮气量变化的相关曲线,亦可按上述图解法计算胸廓和肺脏的总呼吸功。

呼吸动力机制的生理和临床意义:

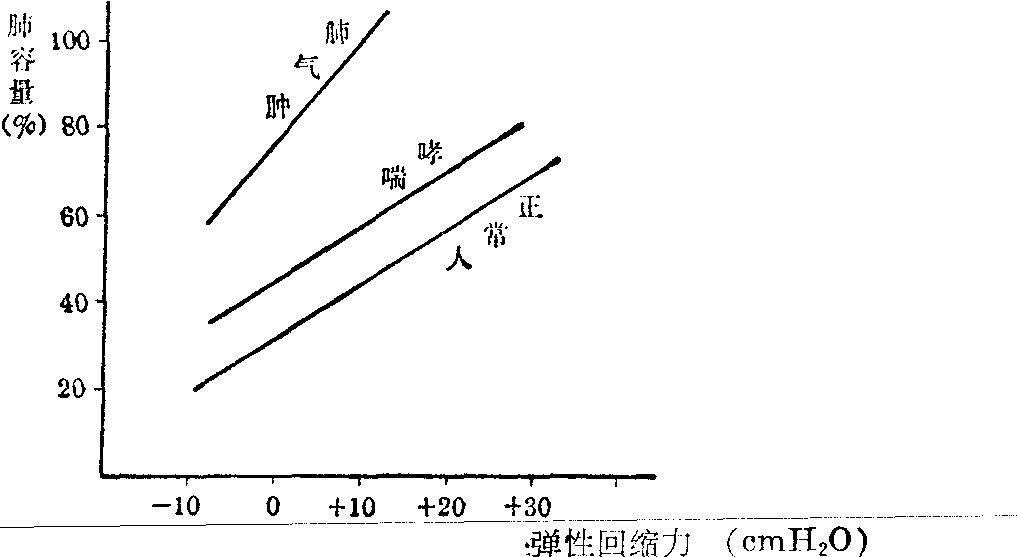

❶肺顺应性和肺弹性回缩力皆为表示肺组织弹性的指标,但含义不同。回缩力是改变肺容量所需的压力;顺应性是不同肺容量肺回缩力的连线。回缩力大于正常,提示肺组织变硬,可能是肺充血、水肿或肺纤维化等的后果;回缩力减退则见于肺气肿,表示组织松弛。但是回缩力并不能说明肺组织的静态弹性特点,因为,肺容量不同,弹性回缩力可能一样(不同斜率肺顺应性相交于一点);相同顺应性肺组织在某肺容量时的回缩力可能不同 (相同斜率平行肺顺应性的位置不同)。可见表示肺组织静态弹性的最明确指标是肺顺应性线的斜率和位置。肺气肿患者肺顺应性线的斜率增加,位置左移,说明肺组织顺应性减低,不同肺容量时的肺弹性回缩力低于正常。哮喘患者的斜率与正常无异,但位置左移,说明肺组织顺应性正常,但不同肺容量时的肺弹性回缩力稍低于正常(见图1)。

图1 正常人、哮喘、肺气肿肺顺应性线的比较

❷气道阻力: 是反映阻塞性通气障碍的定量指标。气道阻力不仅取决于管径大小,还受到气流流速和气流形态的影响。肺组织和气道阻力测定如流速-容量曲线分析说明气道阻塞程度,也提示阻塞的部位和机理,为临床诊断、治疗和疗效考核提供参考依据。

❸呼吸功: 是完成呼吸运动的能量消耗。呼吸功大于正常,提示呼吸运动弹性或(和)气道阻力的增加,也说明呼吸困难的客观存在,故呼吸功测定也是呼吸困难症状的客观定量指标。小气道功能测定 支气管越向下分支,其管径越细。第六代分支以下直径<2mm者称为小气道。支气管分支越多,虽每个气道管径细小,但总的横断面积却相应增大,阻力小。小气道阻力还与肺容量大小有关,在超过肺活量的2/3时,小气道几无阻力; 在肺活量10~20%时,阻力最大,但也不超过气道总阻力的20%。周围小气道占总气道阻力百分比如此少,故小气道阻力即使明显增加,对总阻力的影响极有限。因此一般通气和气道阻力测定都不能敏感地反映小气道的阻塞。近年来多采用以下三项测定检测小气道功能。

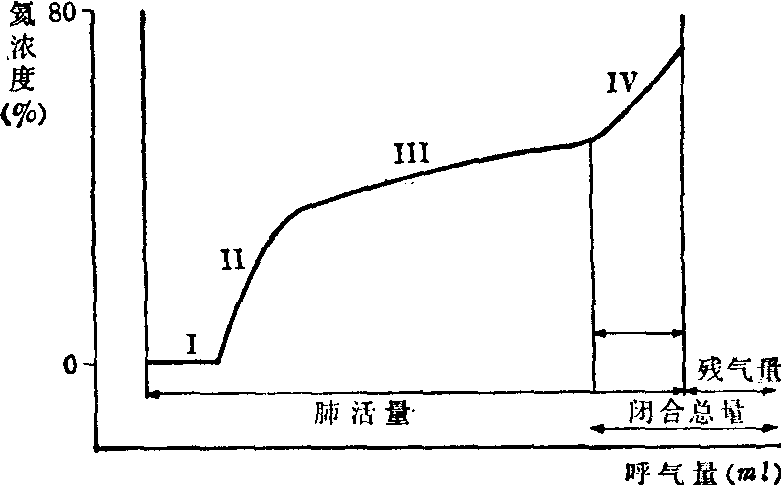

闭合气量测定 由于重力作用,直立吸气时胸腔内负压呈现自上而下负压递减的梯度,导致吸入气肺内分布在时间和数量上的区域性差异。上肺区肺泡内负压大于下肺区,故吸入气先进入上肺区,后进入下肺区; 下肺区肺泡扩张度大于上肺区,故下肺区充气量大于上肺区。深呼气时,下肺区肺泡气先呼出,继而上下肺区同时排气。接近呼气末,下肺区小气道陷闭后,其余肺区的肺泡继续呼气。小气道开始陷闭后尚能呼出的气量称为闭合气量。小气道开始陷闭时肺内留存的气量(即闭合气量与残气量之和)称为闭合总量。闭合气量测定有两种方法。1. 氦弹丸法: 利用吸入气在肺内分布存在时间差异的特点而设计。受检者深呼气后,再作深吸气。在吸入空气前段注入少量氦。由于吸气先进入上肺区,上肺区肺泡气氦浓度就高于下肺区。用函数记录仪描绘深呼气量和呼气瞬时氦浓度的关系曲线,可得如图2的典型形态。曲线可以分为四相(或四段):Ⅰ相是呼气开始段,氦浓度为零,相当于解剖死腔的容积;Ⅱ相,上下肺区肺泡气紧随死腔气呼出,氦浓度迅速上升;Ⅲ相,曲线呈相对平坦段,是上下肺泡同时呼气的氦浓度改变;Ⅳ相,氦浓度突然上升,表示下肺区小气道受胸内压挤压闭合,下肺区肺泡中止排气,而氦浓度较高的上肺区肺泡继续呼气。氦浓度开始上升至呼气完毕的Ⅳ相呼气量即为闭合气量。

图2 闭合气量示意图

2. 氮测定法: 受检者从残气位吸入纯氧至肺总量,用函数记录仪描绘呼气量和呼气瞬时氮浓度的关系曲线。由于上肺区肺泡充氧量少于下肺区,故上肺区肺泡氮浓度高于下肺区,呼气时氮浓度也出现四相。Ⅳ相呼气量即为闭合气量。闭合气量和闭合总量受到年龄、体表面积的影响。为排除体表面积的干扰,常以闭合气量占肺活量和闭合总量占肺总量的百分数来表示。

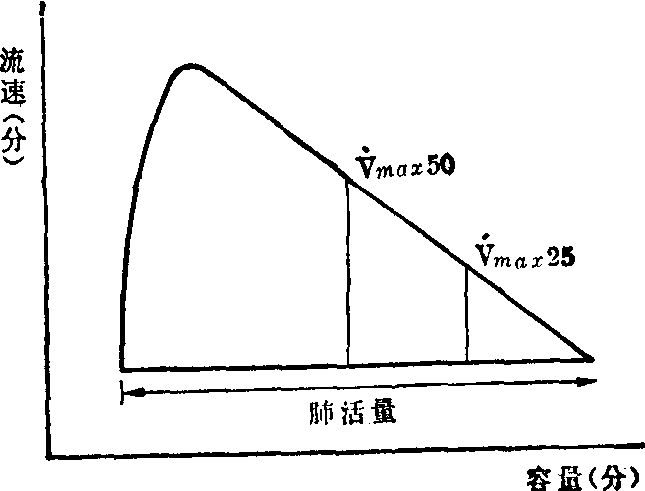

流速-容量曲线测定 反映不同肺容量时的最大呼气流速。受检者深吸气后作用力呼气,以函数记录仪描绘出流速-容量曲线。健康人的曲线如图3。深吸气后用力呼气,胸内压挤压肺泡排出肺泡气的同时,亦挤压呼吸道,管壁较薄、内径较小的小气道首当其冲,使呼气阻力急剧增加,流速即下降。可见呼气流速不单纯取决呼气力量(胸内压)的大小,且与气道的弹性、管腔粗细及其通畅程度有关。在用力呼气前段,肺容量较大时,呼气流速与呼气力量呈正比,用力越大,流速亦越高;呼气中后段,肺容量较小,呼气流速与用力无关,而与小气道壁的管腔和管壁弹性关系较大。在肺活量的50%或25 %的最大呼气流速(Vmax50或Vmax25)反映小气道阻力最为敏感,故临床上以此为指标。

小气道功能测定的生理和临床意义: 小气道功能测定结果反映用力呼气过程中小气道闭合阻塞的倾向性,它可能是管腔内阻塞,或管壁顺应性增加或管壁外肺组织牵引力的减退。小气道测定指标的减损可能是小气道功能异常,为功能性或者是病理变化的后果。

血液气体分析和酸碱度测定 呼吸功能保证静脉血的有效动脉化。动脉血气分析是对呼吸生理的综合性考核。静脉血气情况随局部组织代谢和循环条件而变化,

图3 流速-容量曲线示意图

全身各部分并不完全相同,因此,在反映外呼吸生理的意义,受到限制。1. 动脉血氧分压(PaO2): 动脉血液中物理溶解氧分子活动所产生的压力称为氧分压。氧分压与血氧饱和度的关系以血红蛋白氧离解曲线来表达。由于曲线的“S”形特点,反映轻度缺氧时,氧分压远较氧饱和度为敏感。

2. 动脉血二氧化碳分压(PaCO2): 是动脉血液中物理溶解CO2分子所产生的压力。PaCO2与肺泡气CO2(PACO2)接近平衡。静脉-动脉CO2分压相差很有限(6mmHg),故静-动脉分流,不会明显影响PaCO2。故PaCO2是衡量通气功能的敏感指标。

3. 动脉血氧含量: 是100ml动脉血含氧量的ml数,它是血红蛋白结合氧和血浆溶解氧量的总和。血氧含量减少可能是没有足够的氧与血红蛋白相结合,或没有足够的血红蛋白与氧结合(贫血),或兼而有之,其后果将是组织氧供应减少。

4. pH值: 是血液中氢离子浓度的负对数。pH值大于正常,提示氢离子浓度减少,为碱中毒;pH小于正常,提示氢离子浓度增加,为酸中毒。pH单位的应用虽避免小数字表达的麻烦,但却带来判断酸碱平衡的错觉。pH生理极限是7.4±0.4,似乎人体对酸和碱的耐受相同;事实上按氢离子浓度绝对值来看,pH值7.0相当于[H+]100,7.4为40,7.8为15 nanomol/L。人体耐受酸远较碱为强,故以氢离子绝对值(nanomole)来表示更为客观。

5. 缓冲碱: 是血液中具有缓冲酸碱变化能力的阳离子总量,包括碳酸氢盐、血浆蛋白盐、有机和无机磷酸盐、血红蛋白盐等,反映机体对缓冲酸碱紊乱的潜力。

6. 标准碳酸氢盐: 是血浆在38℃血红蛋白100%饱和,PCO2 40mmHg条件下的碳酸氢离子的含量,也是消除呼吸病理干扰后的碳酸氢分子含量,反映代谢性酸碱平衡的实际情况。

7. 碱剩余:是在38℃,PCO2 40mmHg,血红蛋白100%氧饱和下,血液滴定至pH值7.4所需要的酸或碱量。它是机体代谢性酸碱失衡的定量指标。需要酸量以正值表示,提示代谢性碱中毒;需要碱量以负值表示,提示代谢性酸中毒。

- 致皮索克勒斯的信是什么意思

- 致知是什么意思

- 致知在所养,养知莫过于寡欲是什么意思

- 致知府舍人尺牍是什么意思

- 致知格物是什么意思

- 致知格物解是什么意思

- 致知格物解是什么意思

- 致知篇是什么意思

- 致石城乡党支部、乡政府信是什么意思

- 致石璧尊兄先生执事尺牍是什么意思

- 致研山老弟尺牍是什么意思

- 致磬室道丈尺牍是什么意思

- 致磬石尊丈尺牍是什么意思

- 致祖父母闇斋老先生尺牍是什么意思

- 致祝渊诗翰是什么意思

- 致祥钱庄是什么意思

- 致福是什么意思

- 致秀仪女弟联是什么意思

- 致秉三书札是什么意思

- 致秋涧契兄尺牍是什么意思

- 致穗卿信札是什么意思

- 致窦隐夫是什么意思

- 致章乃器、陶行知、沈钧儒、邹韬奋信是什么意思

- 致约·魏德迈是什么意思

- 致约瑟夫·布洛赫是什么意思

- 致继老社长尺牍是什么意思

- 致罚是什么意思

- 致美国《民族》周刊的公开信(1955年5月19日)是什么意思

- 致美国国民书(1923年12月17日)是什么意思

- 致美国工人们(1944年2月8日)是什么意思

- 致美国总统威尔逊电(1918年11月18日)是什么意思

- 致美洲同盟会同志函(1910年11月中下旬)是什么意思

- 致美诺寇的信是什么意思

- 致耀卿书轴是什么意思

- 致聚卿仁兄信札是什么意思

- 致肯堂老弟信札是什么意思

- 致胙是什么意思

- 致良知是什么意思

- 致良知是什么意思

- 致良知是什么意思

- 致节庵公祖仁兄尺牍是什么意思

- 致苏联无产阶级大学生第一次全国代表会议是什么意思

- 致苏联真理报编辑部信是什么意思

- 致苏联遗书是什么意思

- 致苏联遗书(1925年3月11日)是什么意思

- 致若虚总管尺牍是什么意思

- 致英国首相劳合·乔治电(1917年3月9日)是什么意思

- 致范石生廖行超三函(1924年8月29日)是什么意思

- 致范长江信是什么意思

- 致荫甫信札是什么意思

- 致莱塔的信——论女子教育问世是什么意思

- 致莱老尊亲家尺牍是什么意思

- 致董必武电是什么意思

- 致蒋介石、张学良等信是什么意思

- 致蒋介石信是什么意思

- 致蒋介石函(1924年10月9日)是什么意思

- 致蒋介石电(1927年12月17日)是什么意思

- 致蒋光鼐、蔡廷锴信是什么意思

- 致蔡元培信是什么意思

- 致蔡和森信是什么意思