后套八大渠Eight Canals in Houtao District

清代后套地区引黄的八条灌渠。位于今内蒙古自治区的黄河与乌加河之间地区。渠首都从黄河开口引水,渠尾水排入乌加河。自西而东分布为:永济渠、刚济渠、丰济渠、永和渠、义和渠、通济渠、长济渠和塔布渠。这些渠道都是清后期由私人所开,从开挖到成渠历时几年,甚至几十年。永济渠,原名缠金渠,系商人甄玉、魏羊于道光五年(1825)所开,后经扩建,渠长达150里,灌地3 000顷。刚济渠,原名刚目渠,咸丰(1851~1861)年间,商人贺清开浚,长130里,灌地300顷。丰济渠,原名中和渠,长96里,灌田1 000余顷;永和渠,原名沙和渠,长83里,灌地600顷;义和渠,长115里,灌地1 000顷,此3渠都是光绪间王同春所开。通济渠,前身为短辫子渠,同治八年(1869)所开,同治十三年郭大义等重挖,计长100多里,灌田1 500顷,改名老郭渠,光绪末改称通济渠。长济渠,原名长胜渠,咸丰七年商人侯应奎开,长130里,灌田1 000余顷。塔布渠,原名塔布河,道光三十年(1850)河水冲决后略加挑挖为渠,光绪初樊三喜等又开渠,长120里,灌田500顷。光绪二十八年(1902)后各渠陆续收归官有,统一管理。民国时发展演变成十大渠。

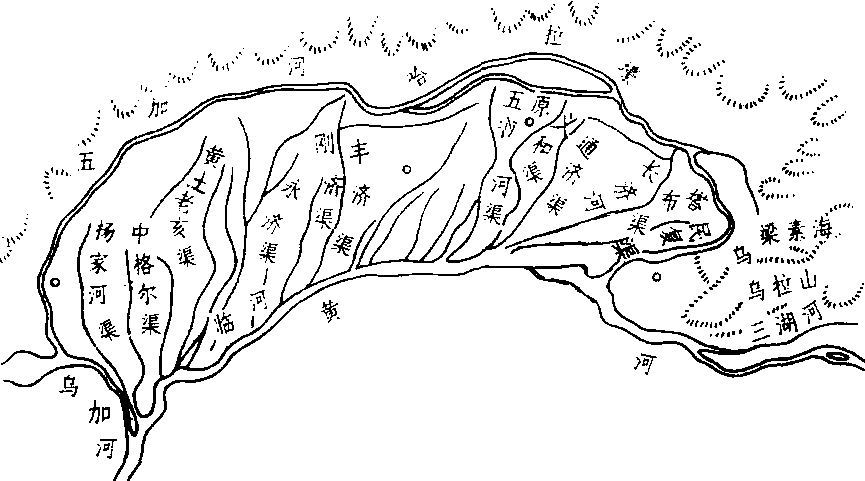

后套八大渠略图

后套八大渠

清代黄河后套8条引黄灌渠。位于今内蒙古自治区巴彦淖尔盟,西起乌兰布和沙漠,东至乌拉山,南临黄河,北界乌加河。自西而东依次是: 永济渠(又名 “缠金渠” )、刚目渠(又名 “刚济渠” )、丰济渠、沙河渠(又名“永和渠” )、义和渠、通济渠(原名 “老郭渠” )、长济渠(又名 “长胜渠” )和塔布渠。各渠都自黄河引水,退水到乌加河。

后套地区的水利自西汉元狩时(约前120年左右)已创修。北魏初年又在此屯田,孝文帝太和十二年(488年)修水田通渠灌溉。唐代建中元年(780年)利用旧渠道在丰州九原县(今内蒙古五原)开浚引黄灌溉渠道,称“陵阳渠”。贞元后期(796年~805年)又在此开咸应、永清二渠,溉田数百顷。但唐以后渠道逐渐荒废,成为游牧场所。

清乾隆以后,后套水利得以恢复和迅速发展。道光五年(1825年)商人甄玉开缠金渠,在黄河向东转弯处开引水口,渠长约90千米,有4大干渠,3大支渠,灌溉今杭锦后旗、临河县地7.7平方千米。咸丰中开刚目渠,渠长35千米,灌田2.55平方千米。光绪中王同春开丰济渠,长45千米,灌田3.15平方千米; 沙河渠长42.5千米,灌田7.7平方千米; 义和渠长41.5千米,灌田0.82平方千米,退水入乌加河后,灌溉乌拉特前旗地17.31平方千米。同治八年(1869年)开通济渠,长51千米,灌田0.45平方千米。咸丰七年(1857年)开长济渠,长54.5千米,灌田2.12平方千米。道光三十年(1850年),利用黄河冲积修成的塔布渠,长约50千米,灌田5平方千米。后3条渠道另外合灌14.2平方千米。八大渠合计灌溉56.51平方千米,灌区总面积为90平方千米。以上渠道均系民间私人组织开凿,在清代后期有如此规模实属罕见,但也存在有修建混乱的弊端。光绪二十九年(1903年),清政府任命贻谷为垦务大臣,收各渠归公,统一灌区管理,进行较大规模整顿。民国年间后套水利有所发展,于1927年修成长达80千米的杨家河渠。20世纪40年代刚目渠并入永济渠,同治十二年(1873年)兴建的黄土拉亥渠改名 “黄济渠” ,合称 “十大干渠” 。据1935年的统计资料,除了十大干渠外,加上民复渠等小渠,总计灌溉面积约1333万平方千米。

- 𥞁是什么意思

- 𥞃是什么意思

- 𥞄是什么意思

- 𥞅是什么意思

- 𥞆是什么意思

- 𥞊是什么意思

- 𥞚是什么意思

- 𥞜是什么意思

- 𥞠是什么意思

- 𥞤是什么意思

- 𥞥是什么意思

- 𥞬是什么意思

- 𥞰是什么意思

- 𥞲是什么意思

- 𥞳是什么意思

- 𥞳𥞳是什么意思

- 𥞴是什么意思

- 𥞵是什么意思

- 𥞼是什么意思

- 𥟂是什么意思

- 𥟅是什么意思

- 𥟍是什么意思

- 𥟎是什么意思

- 𥟓是什么意思

- 𥟔是什么意思

- 𥟕是什么意思

- 𥟪是什么意思

- 𥟶是什么意思

- 𥟽是什么意思

- 𥟿是什么意思

- 𥟿夥是什么意思

- 𥟿绺是什么意思

- 𥠀是什么意思

- 𥠃是什么意思

- 𥠃稵是什么意思

- 𥠄是什么意思

- 𥠆是什么意思

- 𥠉是什么意思

- 𥠊是什么意思

- 𥠋是什么意思

- 𥠍是什么意思

- 𥠡是什么意思

- 𥠢是什么意思

- 𥠣是什么意思

- 𥠨伙是什么意思

- 𥠱是什么意思

- 𥠲是什么意思

- 𥠳是什么意思

- 𥠳节是什么意思

- 𥠴是什么意思

- 𥠵是什么意思

- 𥠶是什么意思

- 𥠷是什么意思

- 𥠹是什么意思

- 𥠽是什么意思

- 𥡀是什么意思

- 𥡑是什么意思

- 𥡒是什么意思

- 𥡜是什么意思

- 𥡟是什么意思