半臂bàn bì

短袖衣。李贺《唐儿歌》:竹马梢梢摇绿尾,银鸾睒光踏半臂。韩琮《公子行》:紫袖长衫色,银蝉半臂花。

半臂

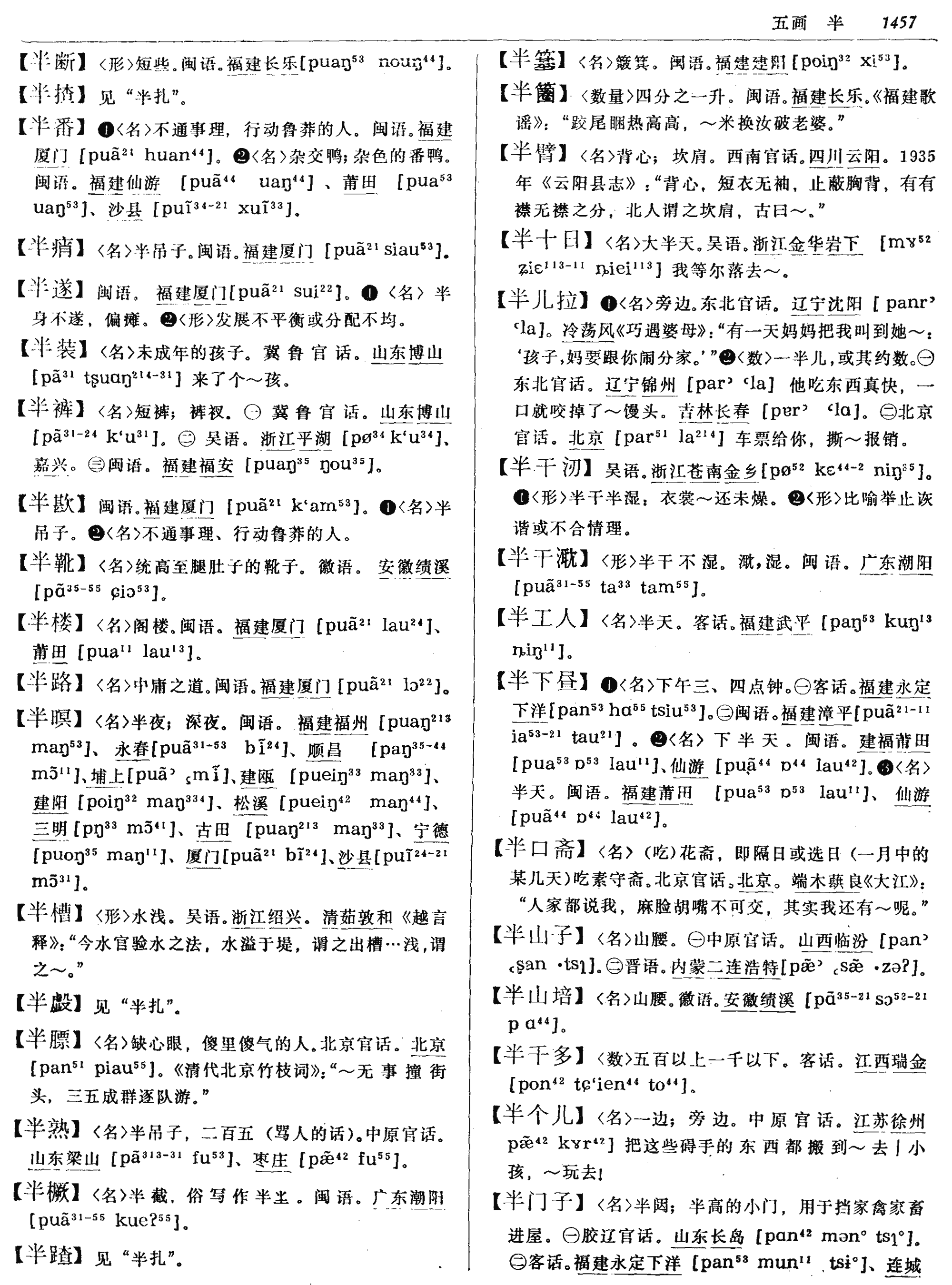

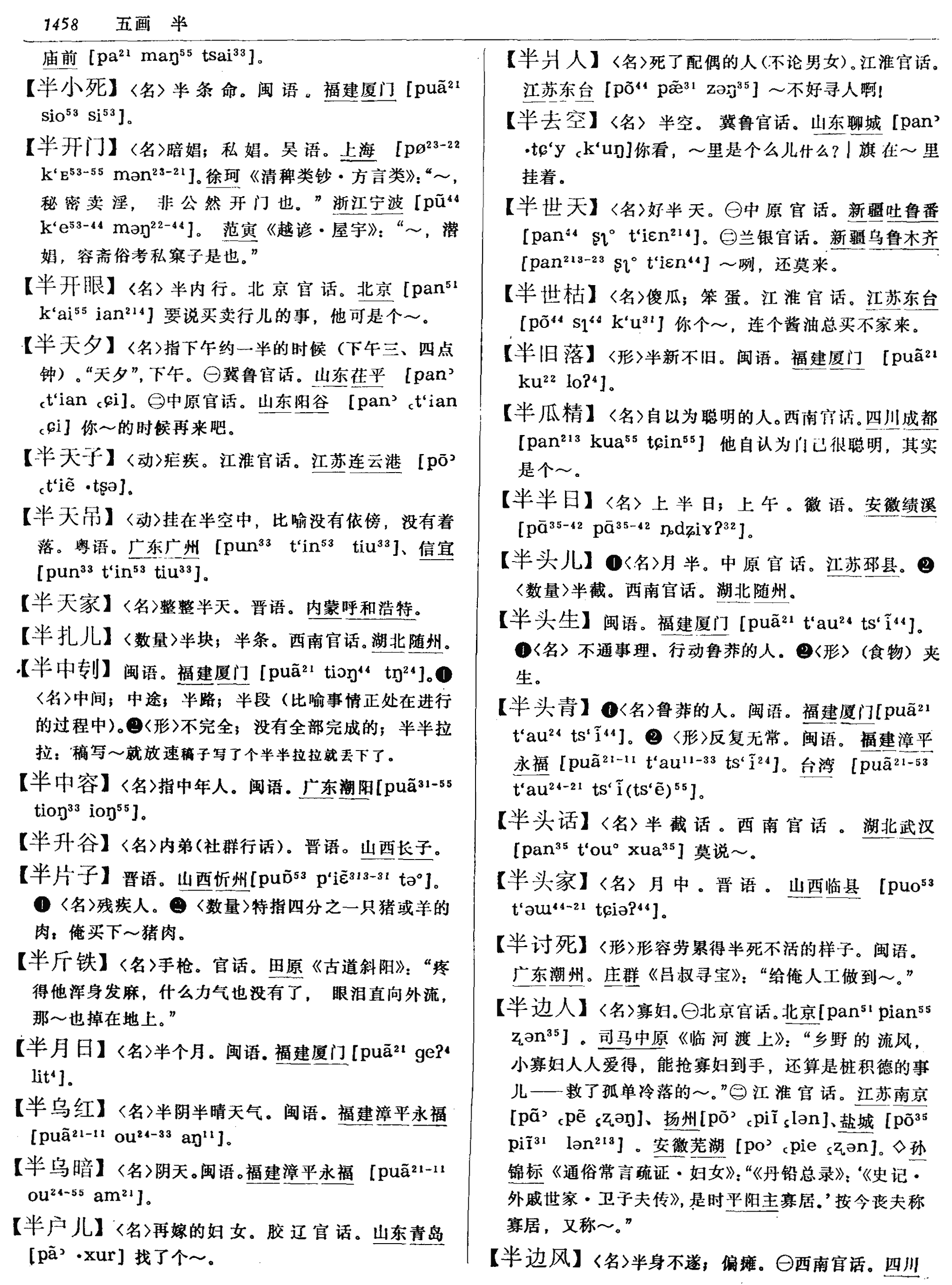

这是一种半袖衫。其形制为合领,对襟,胸前结带儿;穿着时加于内衫之上,为春秋之服。隋代时内官多服这种衣衫。唐代时流行民间,不分官庶尊卑、男女老少都可以着用。又称“背子”、“绰子”。马缟《中华古今注》说:“隋大业末,炀帝赐宫人、百官母妻等绯罗蹙金飞凤背子,以为朝服及礼见宾客、舅姑之常服也。天宝年中,四川贡五色(丝)织成背子。”可见这种“半臂”是十分华丽的。李贺诗《唐儿歌》说:“竹马梢梢摇绿尾,银鸾闪光踏半臂。”描写的就是一种用银泥画鸾鸟为纹饰的半臂。王琦注李贺诗时曾引《锦绣万花谷》说:“隋大业中,内官多服半除,即今长袖也。唐高祖改其袖,谓之半臂。”指明了“半臂”一名的由来。

半臂bànbì

┃┃ 短袖衣服。明·张泌《妆楼记·家洁》:“房太尉家法,不著半臂。”包天笑《上海竹枝词》:“半臂轻裁蝉翼纱,襟儿一字尽盘花。”

半臂p 44 pi53

44 pi53

残疾人。这个孩子是个~。

亦稱“搭護”。短袖或無袖上衣。始於先秦,歷代頗有沿革,至唐宋盛行。多爲無領、對襟,短身,當胸用帶繫結而不施衿鈕。形制多樣。《後漢書·光武帝紀上》“而服婦人衣,諸于繡镼”唐·李賢注:“據此,即是諸于上加繡镼,如今之半臂也。”宋·高承《事物紀原·半臂》:“《實録》又曰:隋大業中,内官多服半臂,除即長袖也。唐高祖减其袖,謂之半臂,今背子也。江淮之間或曰綽子,士人競服。隋始制之也。今俗名搭護。”《新唐書·后妃傳上》:“陛下獨不念阿忠脱紫半臂易斗麪爲生日湯餅邪?”宋·邵博《聞見後録》卷二十:“李文伸言東坡自海外歸毗陵,病暑,著小冠,披半臂,坐船中。”明·姚士粦《見只編》卷上:“[婦人]上穿青錦半臂,下著絳裙,襪而不鞋。”古時或將“半臂”與“半臂背子”混稱並舉。清·汪伋《事物原會·半臂》:“《身章撮要》:‘婦人背子本婢妾之服,以其行直主母之背,故名焉。’《名義考》:‘古者有半臂背子。’《事物紀原》:‘隋大業中,内官多服半臂,除即長袖也。’又曰:‘秦二世詔衫子上朝服加背子。其制袖短于衫,身與衫齊而大袖。’按此可見大掖衣加半臂在手之間,如今褡𧞤相似。脱去半臂即大掖衣,故曰‘除即長袖也’。”

半臂

半臂bàn bì

宋代市语谓背心。《绮谈市语·服饰门》:“背心: 半臂。”

上衣

衣 上服 震越

中式的单上衣:褂(褂子)

外衣内的单上衣:衬衣 衬袗

开襟的针织上衣:开衫

无袖的上衣:坎肩 两当 背子 背褡 褙褡 背心

贴身背心:羞袒

古指无袖的开衩上衣:衫(衣~;汗~;布~;衬~;长~)

古指无袖头的开衩上衣:袗

贴身上衣:里衣

瘦而紧的贴身上衣:紧身

搭附在外或两两搭连的衣:褡(褡连;背~)

无袖无领的上衣:马甲 背心 裲裆两当

短袖或无袖上衣:半臂

短袖的上衣:镼 半袖 半臂

有前后襟的衣服:裾

一种由半臂或中单演变而成的上衣:褙(褙子) 背子

罩在外面的西式短上衣:外套

斗篷式的外套:披风

用白色鸟羽制成的外套:雪氅 鹤氅

古时妇女的上衣:袿

古时妇女的短上衣:半衣

古时妇女穿的宽大上衣:衧(诸衧) 诸于 袗褑

古时妇女穿的袖子宽大的上衣:衫子

古代行礼时,穿在裼衣外面的上衣:袭衣

半臂bànbì

一种对襟短袖上衣,通常用织锦制成,长仅至腰际,两袖宽大而平直,仅到肘部。不单独穿着,一般多罩在长袖衣外,也可以衬在长袖衣内。半臂的名称最早见于唐,由唐前的半襟发展而来,唐初为宫中女侍之服,初唐晚期流于民间,成为民众男女的一种常服。官员士庶均可着之。唐以后,各代沿袭,宋代除武士着半臂外,官员于私室和燕居之时亦着半臂。宋代仪卫所服之半臂,长至膝下,皆于脊背衣缝间加饰锦绮滚条镶缘。《后汉书·光武帝纪上》“而服妇人衣,诸于绣镼”唐李贤注:“据此,即是诸于上加绣镼,如今之半臂也。”唐李贺《儿歌》:“竹马梢梢摇绿尾,银鸾睒光踏半臂。”五代后蜀冯鉴《续事始》引《二仪实录》:“隋大业中,内宫多服半襟。即今之长袖也,唐高祖减其袖,谓之半臂。”宋高承《事物纪原·半臂》:“《实录》又曰:隋大业中,内官多服半臂,除即长袖也。唐高祖减其袖,谓之半臂,今背子也。江淮之间或曰绰子,士人竞服。隋始制之也。今俗名搭护。”魏泰《东轩笔录》卷一五:“后庭曳罗绮者甚众,尝宴于锦江,偶微寒,命取半臂,诸婢各送一枚。”邵博《闻见后录》卷二○:“李文伸言东坡自海外归毗陵,病暑,著小冠,披半臂,坐船中。”明姚士麟《见只编》卷上:“上穿青锦半臂,下著绛裙,袜而不鞋。”《醒世姻缘传》第二回:“计氏取了一个帕子裹了头,穿了一双羔皮里的段靴,加了一件半臂,单叉裤子,走向前来。”清汪汲《事物原会》卷二五:“《说文》:‘无袂衣谓之䙃。’赵宧光以为即半臂,此说非是。既曰半臂,则其袖必及臂之半。”包公毅《上海竹枝词》之二:“半臂轻裁蝉翼纱,襟儿一字尽盘花。”

.jpg)

半臂

半臂

又称“䘿掖”,它起源于秦代,是一种与长衫相类似的短袖衫。半臂这种服装,到了汉代极为盛行,其款式多为直领对襟,袖口宽松平直,袖长是长袖衣的一半,并因此而得名“半袖”。它的衣领与袖口都另加以缀绣边缘,装饰效果很好,它的下摆长度有至腰部、有至膝下、也有长至脚面的不等。早在秦汉时期半臂就曾作为“法服”和“朝服”穿用。半臂这种装束到了魏晋南北朝时期逐渐减少,以至不常见到,直到隋末唐初穿用半臂的妇女又渐渐增多起来。半臂的重新兴起是在隋唐宫中,但很快便传入民间,并成为一种穿用普遍的常服。制作半臂的面料通常为织锦,《新唐书·地理志》中记载扬州上贡的物品里有“半臂锦”,这种织锦就是专门制作半臂用的材料。还有一种称为“蛮锦”的材料,也是制作半臂很好的面料,这可以从新疆吐鲁番阿斯塔那唐墓出土的泥头木身俑上得到证实。还有陕西乾县唐永泰公主墓的甬道及墓室壁画中绘有许多穿着半臂的少妇形象,另外在石椁的四周也雕刻有穿着襦裙及半臂的宫女形象。

半臂

半臂

又名“背子”。《实录》:隋大业年间(605~618年),内官多穿斗臂,除却长袖。唐高祖时又减其袖,谓之半臂,今背子也(《事物纪原·衣裘带服部背子条》)。即半臂实为无袖或短袖的对襟长衣,而背子则有大袖(参见“背子”条)。此衣式流行于唐代,多穿在袍衫之外,胸前结带儿而不施衿钮。用各种丝织物为材料制成。宋代时无袖的半臂也称为“背心”,当时的杭州人则称之为 “背褡”。

唐大红罗地蹙金绣半臂

半臂

亦称“半袖”,俗称“绣䘿”。古代一种半袖衫。其形制一般为直领对襟、半袖,袖口较宽,有的还摺有密裥。领与袖皆加缘边,上绣以各种纹饰。长与腰齐或至膝部。为保暖御寒,多以织锦制成。穿时常著在衫襦之外,在胸前结带。据《事物纪原》云: “绣䘿如今之半臂, 加以大掖上, 故曰即除长袖也,其袖短于衫,身与衫齐而大袖也。”秦、汉两代,作为“法服”和“朝服”。晋代“魏明帝著绣帽,披缥纨半袖常以见直臣”。隋代,半臂多为内官及女史所服。《事物纪原》引“实录” 曰: “隋大业中,内官多服半臂,除即 (却) 长袖也。”唐朝,宫中更盛行穿半袖,“半袖襦者,东宫女史常供奉之服也”。

唐蹙金绣半臂

半臂

〈名〉短袖上衣;坎肩。

《醒》二: 计氏取了一个帕子裹了头,穿了一双羔皮里的段靴,加上了一件~,单叉裤子,走向前来。

- 喧愉是什么意思

- 喧慌儿是什么意思

- 喧慌/和是什么意思

- 喧戏是什么意思

- 喧扰是什么意思

- 喧扰不宁是什么意思

- 喧扰放纵是什么意思

- 喧扰的样子是什么意思

- 喧扰聒耳是什么意思

- 喧扰,乱哄哄是什么意思

- 喧拥是什么意思

- 喧播是什么意思

- 喧播风宣是什么意思

- 喧杂是什么意思

- 喧杂杂是什么意思

- 喧杂纷扰是什么意思

- 喧板是什么意思

- 喧横是什么意思

- 喧氛是什么意思

- 喧江铙鼓节兰桡。是什么意思

- 喧沸是什么意思

- 喧泄是什么意思

- 喧浊是什么意思

- 喧滑是什么意思

- 喧烦是什么意思

- 喧然是什么意思

- 喧竞是什么意思

- 喧笑是什么意思

- 喧繁是什么意思

- 喧纷是什么意思

- 喧老是什么意思

- 喧聒是什么意思

- 喧腾是什么意思

- 喧腾不绝于耳是什么意思

- 喧腾嘈杂是什么意思

- 喧腾腾是什么意思

- 喧荒是什么意思

- 喧蚁是什么意思

- 喧譊是什么意思

- 喧让是什么意思

- 喧议是什么意思

- 喧讼是什么意思

- 喧词是什么意思

- 喧话是什么意思

- 喧诟是什么意思

- 喧诤是什么意思

- 喧谤是什么意思

- 喧豗是什么意思

- 喧豗喧轰是什么意思

- 喧赫是什么意思

- 喧达是什么意思

- 喧迟蝶弄蘤 景丽鸟和春是什么意思

- 喧闹是什么意思

- 喧闹、纷扰不宁是什么意思

- 喧闹不拘礼度是什么意思

- 喧闹争竞是什么意思

- 喧闹低下是什么意思

- 喧闹呼叫是什么意思

- 喧闹嘈杂是什么意思

- 喧闹嘈杂的样子是什么意思