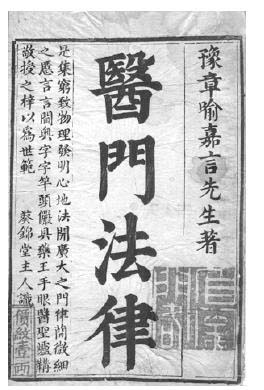

医门法律

喻昌 (1585—1664),字嘉言,别号西昌老人,清江西南昌府新建(今南昌市新建)人,明末清初中医学家。少聪颖,好游历,精研六经诗文之学。明崇祯中以贡生被选入京都。清军入关后,遂隐居而研读医书,并习内养法,明禅理,善弈,兼好黄白之术。初在江西行医,后悬壶于江苏常熟,名噪大江南北,与张璐玉、吴谦并称为清初三大医家。喻氏一生,经历了“自儒而之禅,自禅而之医”的曲折道路,最后以医名世。由于医道精湛,所至活人,治病尤同情穷人,其轶事流传颇多。喻氏晚年,博极群书,广采众议,结合临床几十年的经验,于74岁撰成《医门法律》。另著有《寓意草》、《尚论篇》,均属有影响之作。

本书共6卷,23万余字。前有作者自序。卷1首述诊法,包括望诊、闻声、辨息、问病、切脉等内容。并列专题,讨论色脉合参的重要性。其次申明 《内经》法律、申明仲景律书,并附先哲格言67条。格言选自《内经》及后世有关论著,内容以诊治法则为主。卷2-卷6分门别类,论述了中寒、中风、热、湿、暑、伤燥、疟症、痢疾、痰饮、咳嗽、关格、消渴、虚劳、水肿、胀病、黄疸、肺痈、肺痿等病证。每门之下,先为“论”,分析所论病证的病因、病理及其演变; 次为“法”,再次言“律”。所谓“法”,即阐述辨证论治的法则和临床运用;所谓 “律”,即分析、判断一般医生在辨证治疗上易犯的错误,明确提示禁例。故书名冠以“法律”二字。所以本书既是论病析治之书,又是一部为医家立法、定律、纠偏之作。作者在论述诸病时,以张仲景学说结合后世医家和本人的见解,内容比较详于方治,选方大多切于实用。

《医门法律》的理论特色之一,是重视对脏腑经络学说的研究。作者鉴于某些医家轻视脏腑经络理论,不审病机,照搬成方的流弊,指出:“治病不明脏腑经络,开口动手便错。” 获得当时与后世许多医家支持与赞同,成为医林警语。书中密切结合临床实际,用较大篇幅阐述和发挥了经典医籍中有关脏腑经络的论述。二是对中医 “气”学说的发展。喻氏倡言 “大气论”,认为人体的形成及生命的运动都是气作用的结果。“惟气以成形,气聚则形存,气散则形亡”。人身之气有多种,而能斡旋于诸气之间,起统摄作用的,是所谓的“胸中大气”。凡营卫之气、脏腑经络之气等,所以能发挥正常功能,主要由于胸中大气的支撑作用。三是补正“秋燥论”。书中对秋燥的病机与治疗,有独特的发挥,补充了 《内经》病机十九条之不足。喻氏在“秋燥论”一篇中指出: “他凡秋伤于燥,皆谓秋伤于湿,历代诸贤随文作解,弗察其讹。”他根据六气配四时的五行学说,大胆地把《内经》“秋伤于湿”更正为“秋伤于燥”,因而被列为 “易一字而正千古之讹”。

《医门法律》以其内容和体例上的独具一格,及论理析证晓畅明白而传诵医林。刊行之后,影响颇广。《四库全书总目提要》谓本书 “法者,治疗之术,运用之机: 律者,明著医之所以失,而判定其罪,如析狱然”。“昌此书乃专为庸医误人而作,其分别疑似,即深明毫厘千里之谬,使临证者不敢轻尝。其抉摘瑕疵,并使执不寒、不热、不补、不泻之方,苟且依违,迁延致变者,皆无所遁其情状。变可谓思患预防,深得利人之术者矣。”书中所倡“大气论”,对后世张锡纯之议“大气下陷”,创升陷汤、“秋燥论”对温病学说理论和治法的发展皆有重要影响。

医门法律

综合类著作。清喻昌撰。六卷。昌有《尚论篇》 已著录。喻氏为防止医生临证之失,于顺治十五年(1658) 始撰是书。所谓“法”,即辨证论治的法则; 所谓“律”,为防止医生临证之失,提示禁例,故以“法律”为名。全书二十三万余字。卷一,叙述四诊之法及《内经》、《伤寒论》证治法则,卷二至卷六,以风、寒、暑、湿、燥、火及杂证分门论述各类疾病的证治。每门之下先论病因、病理及其演变,次为“法”,再次为“律”。全书纲目清楚,论理透彻,特别是《大气论》、《秋燥论》论理更有见地。认为人体生理活动,及生长壮老过程,均与人身大气有关。大气即胸中阳气,乃人体活动的基本动力,强调治病不能误伤大气。对秋燥的形成、病理变化及治疗方法,有独到见解,在医林中颇受重视。《四库提要》 评曰:“盖古来医书,惟著病源治法,而多不及施治之失。即有辨明舛误者,亦仅偶然附论,而不能条条备摘以咎,昌此书乃专为庸医误人而作。”是书为后人所重。对后世医家影响颇著。有顺治十五年(1658)刊本,《四库全书》本,一九五九年上海科学技术卫生出版社铅印本。

医门法律

综合性医书。6卷(一作12卷)。清·喻昌撰于1658年。本书结合临床病证,正面阐述辨证论治的法则(即所谓“法”),并明确指出一般医生在辨证治疗上易犯之错误,提示禁例(即所谓“律”),故以“法律”为其书名。卷1阐发四诊之法律和《内经》、《伤寒论》证治法则;卷2~6以风、寒、暑、湿、燥、火及杂证分门论述各类疾病的证治。每门先列“论”,分析每一病证的病因、病理、变化;次为“法”,再次为“律”。论述析理透彻。其中如大气、秋燥诸论均有创见。建国后有排印本。

医门法律

书名。清·俞昌(嘉言)撰于1658年,6卷。本书以风、寒、暑、湿、燥、火、六气和杂证为纲,分类论述各类疾病的证治。每门先冠以论,次为法,次为律。所谓法,是指治疗方法和它的适应症或时机;所谓律,是指医生常犯的医疗错误。

医门法律

六卷。清喻昌(详见《尚论篇》)撰。喻氏为防止医生临证之失,于顺治十五年(1658)始撰是书。所谓“法”,系指辨证论治的法则;所谓“律”乃为防止临证失治、误治而给医生出示之“禁例”。故以“法律”名书。全书约二十三万余字。卷一叙述四诊之法及《内经》、《伤寒》证治法则;卷二至卷六以风、寒、暑、湿、燥、火六淫及杂病为纲,分为中寒、中风、热、暑、湿之气、伤燥及疟疾、痢疾、痰饮、咳嗽、关格、消渴、虚劳、水肿、胀病、黄疽、肺痈、肺痿等门,分别阐述其证治。每门之下,先论病因、病理及其演变,次论“法”,再言“律”。而“法”、“律”为全书的重点。全书纲目清楚,论理透彻,尤其是《大气论》、《秋燥论》两篇论文颇有影响。在《秋燥论》中对秋燥独加阐述,对燥之论述,从其邪气生成、病邪性质、致病特点、临床表现、治疗原则、临床用药一一加以论述,阐明了燥气伤肺的病理变化。因而喻氏用药长于甘寒润燥。强调治燥应当使津液生而不枯,气血利而不涩,道路通而不结的原则。创立了清燥救肺汤。喻氏的这一治疗法则和创立方剂,体现了其对燥病治疗的独到经验,可谓对燥证深刻认识的一大家,其影响久远。《大气论》中,喻氏对“大气”进行阐述,其学术观点对后世很有影响,如张锡纯著《医学衷中参西录》中论大气,创立升陷汤等,均与喻氏之倡导有密切关系。喻氏还阐述了胸中阳气的主要作用,故其用药长于辛温通阳。认为人体生理活动,及生长壮老过程,均与人身大气有关。大气即胸中阳气,乃人体活动的基本动力,强调治病不能误伤大气。论文论理颇有见地,深受后人推崇。《四库全书总目》评曰:“盖古来医书,惟著病源治法,而多不及施治之失。即有辨明舛误者,亦仅偶然附论,而不能条条备摘其咎,昌此书乃专为庸医误人而作。”有顺治十五年 (1658)刊本,1959年上海科学技术卫生出版社铅印本,《四库全书》本。此书后附《寓意草》一卷。为喻氏所治医案。成书于崇祯十六年(1643)。全书七万一千字。书前有医论二篇,一篇为先议病、后用药,一篇为与门人定议病证。次为喻氏经治医案六十二则。其内容包括就诊时间、姓名、性别、年龄、住址、体型、神情、气色、语言、呼吸、发病时间、治疗经过、服药效果、目前状况、脉象、病位、病因、病机、治疗方法、选方用药以及预后判断等。可见喻氏提出的议病式,内容丰富,理、法、方、药悉备,充分体现了中医辨证施治的原则,对后世颇有影响。书中所记有三十余例伤寒医案,可体现其对伤寒研究的学术思想。此外在书中验案中体现了其对大气、秋燥等认识的基本观点。而喻氏对温病的看法,对以后温病学说的形成很有影响。有崇祯十六年(1643)刊本、光绪三十一年(1905)经元书屋刻本、1959年上海科学技术出版社铅印本、《四库全书》本。

医门法律yīménfǎlǜ

医书。6 卷。清·喻昌撰于1658 年。该书结合临床病症, 正面阐述辨证论治的法则(即所谓“法”), 并指出一般医生在辨证治疗上易犯之错误, 揭示禁例(即所谓“律”), 故以“法律” 为其书名。卷一阐发四诊之法律和《内经》《伤寒论》证治法则, 卷二~ 六以风、寒、暑、湿、燥、火及杂症分门论述各类疾病的证治。每门先为“论”, 分析每症的病因、病理、变化, 次为“ 法”, 再次为“律”。全书论述析理透彻。其中《秋燥论》等颇有创见。新中国成立后有排印本。

医门法律

《医门法律》

《医门法律》系综合性医书。6卷(一作12卷)。清·喻昌(嘉言)撰于1658年(顺治15年)。本书结合临床病证正面阐述辨证论治的法则及其临床运用,即所谓“法”;并分析和判断一般医生在辨证治疗上易犯之错误,明确提示禁例,即所谓“律”,故以“法律”为其书名。《四库全书提要》指出:“(喻)昌此书,乃专为庸医误人而作。其分别疑似,既深明毫厘千里之谬,使临证者不敢轻尝;其抉摘瑕疵,并使执不寒不热、不补不泻之方,苟且依违、迁延致变者,皆无所遁其情状”。所以《医门法律》既是论病析治之书,又是一部为医生诊疗立法、定律、纠偏之作。

卷1首述诊法,包括望诊、闻声、辨息、问病、切脉等内容,喻氏比较注重色脉合参,列有专题予以阐析;其次申明《内经》法律、仲景律书,并附先哲格言六十七条,格言选自《内经》及后世有关论著,内容以诊治法则为主;卷2~6分门叙述中寒、中风、热、湿、暑、伤燥、疟症、痢症、痰饮、咳嗽、关格、肺痿、肺痈、消渴、虚劳、水肿、黄疸等病证。每门先为“论”,分析所论病证的病因、病理、变化;次为“法”;再次为“律”。作者论述诸病以仲景学说结合后世医家和个人的见解,内容比较详于方治,选方大多切于实用。喻氏为清初三大名医之一,学术经验丰富,本书又是他晚年的作品,论析明白透彻,书中所制订的“法”和“律”,对一般医生技术水平的提高能起积极的作用。现有多种清刊本(其中有将喻氏医案著作《寓意草》附于其后者),1957年上海卫生出版社出版排印本。

- 康格是什么意思

- 康格里夫(William Congreve, 1670—1729)是什么意思

- 康梯是什么意思

- 康楚元(南楚霸王)是什么意思

- 康殷是什么意思

- 康殷是什么意思

- 康氏牛黄解毒丸是什么意思

- 康氏粉蚧是什么意思

- 康水木是什么意思

- 康沃利斯是什么意思

- 康治本伤寒论是什么意思

- 康泉是什么意思

- 康泰是什么意思

- 康泰是什么意思

- 康泰是什么意思

- 康泰克是什么意思

- 康泽是什么意思

- 康泽是什么意思

- 康泽是什么意思

- 康济寺塔是什么意思

- 康济鼐是什么意思

- 康济鼐是什么意思

- 康济鼐是什么意思

- 康济鼐(?—1727)是什么意思

- 康海是什么意思

- 康海是什么意思

- 康海是什么意思

- 康海是什么意思

- 康海是什么意思

- 康海是什么意思

- 康海是什么意思

- 康海是什么意思

- 康海是什么意思

- 康海(1475—1540)是什么意思

- 康润民是什么意思

- 康清桂是什么意思

- 康滇地区前震旦纪地质与成矿是什么意思

- 康滇地区基性超基性岩是什么意思

- 康滇地区的前震旦系是什么意思

- 康滇地轴铜矿床同位素地球化学是什么意思

- 康滇构造与裂谷作用是什么意思

- 康滇灰色片麻岩是什么意思

- 康濯是什么意思

- 康濯是什么意思

- 康濯是什么意思

- 康濯是什么意思

- 康濯是什么意思

- 康濯是什么意思

- 康濯小说选是什么意思

- 康濯小说选是什么意思

- 康炎村是什么意思

- 康熙、乾隆南巡杭州是什么意思

- 康熙《杭州府志》是什么意思

- 康熙《钱塘县志》是什么意思

- 康熙七年(公元1668年)是什么意思

- 康熙三十一年(公元1692年)是什么意思

- 康熙三十七年(公元1698年)是什么意思

- 康熙三十三年(公元1694年)是什么意思

- 康熙三十九年(公元1700年)是什么意思

- 康熙三十二年(公元1693年)是什么意思