医学仪器的电气安全

医学仪器的电气安全主要是指仪器在使用时防止电击的性能,它是医学仪器安全性的重要组成部分。

诊断和治疗用的医学仪器是为了取得人体信息及给人体以某种作用。它以患者为主要对象,而患者往往对于外来作用处于非常脆弱的状态,或者处于意识不清醒状态而对危险失去感觉,或者处于不能自由的状态。因此,在评价医学仪器时,医学仪器的安全性与医学仪器的有效性成为同等重要,相辅相成的两个重要方面。仪器电气安全性的可靠,取决于仪器的合理设计和合理使用。常见的医学仪器的安全措施有: 仪器的可靠接地; 减少漏电流;双重绝缘;低压供电;采用浮地措施或人体妥善接地;心脏与仪器的电气绝缘等等。

仪器可靠接地 仪器的接地是最经常使用的较简单的安全措施,一般是行之有效的。在仪器良好的接地条件下,即使外壳与火线接触而发生短路,其短路电流也会从外壳绝大部分流回大地,几乎不流过人体。而且由于短路电流很大,可立即使保险丝烧断,或使断路器跳开,从而立即切断电源,以保证患者及医务人员的安全。

仪器外壳的接地,最好采用三线电缆和三孔插座。地线一端良好接地,而另一端接在仪器外壳上,其导线应选择较粗的良导体。造成仪器外壳接地不良的原因有:

❶三孔插座被两孔插座代替,不接地线;

❷插座或插头地线接触不良;

❸电缆线中的地线受损断裂;

❹插座三根电源线(火线,中线,地线)接错。

减小漏电流 在仪器机壳内和病人引线中减少漏电流也是很好的保护措施。其方法是进行合理的线路布置,使用合格的绝缘材料,将所有火线与机壳之间的电容减至最小,特别是使病人引线到火线间以及病人引线到机壳地线间的阻抗为最大。大多数的现代医学仪器都能满足安全范围内的漏电流极限值。一些老式的仪器可以使用半导体限流器以减小漏电流。一般漏电流可限制到几个微安以下。

双重绝缘 为了减少因电气设备的外壳漏电而造成电击的危险,可采用双重绝缘隔离层,以防止任何人接触到机壳和任何外露的导电表面。一次绝缘是用绝缘材料将易与人体接触的导电表面同仪器的金属壳体隔离。二次绝缘是使仪器的金属壳体与其内部的电气部分绝缘,以在患者不慎而接触机壳和外露导电表面时,不致引起电击。具有一次绝缘和二次绝缘的系统称为双重绝缘系统。双重绝缘保护措施广泛用在医院中手执的电动工具、马达床等方面。双重绝缘不但能防止微电击,而且能有效地防止宏电击。

低压供电 低压供电是指采用低电压作为仪器的能源。如果电压低到安全程度以下,即使仪器直接作用于潮湿皮肤,也可避免产生宏电击的危险。人体接触时无致命危险的电压值称为容许接触电压 (allowable touchvoltage),一般认为在25~50V之间。低压供电一般有两种方式,一种是采用低压电池,另一种是采用低压变压器。低电压供电仍不能防止微电击。

采用浮地措施或改进人体接地 人体接地是造成电击的重要因素,它导致形成电击的电气回路。采用浮地措施或改进人体接地的常用方法有:

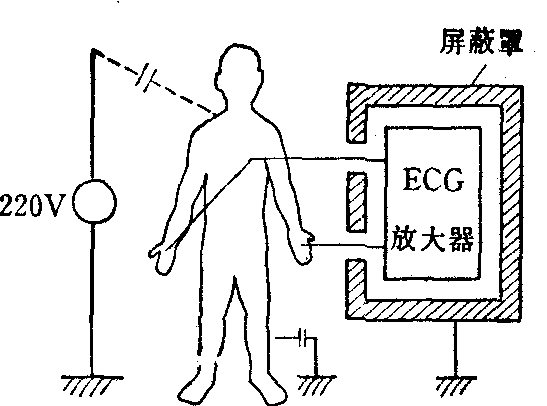

❶采用有屏蔽浮地措施的高质量放大器,如图1所示,它取消机壳接地,而将机壳作为放大器的浮动的参考地电位,外加的屏蔽罩应有良好的接地。这样既保证了安全,又屏蔽了电磁干扰。采用这个措施后,人体上所有的导联、导管、传感器等均不应与大地相接,以防止患者遭受电击的危险。浮地放大器与接地电源供电的仪器其他部分间,信号的传输采用光耦合、电磁耦合等方式,前后间没有直接的电气联系(参见“生物电放大器”条);

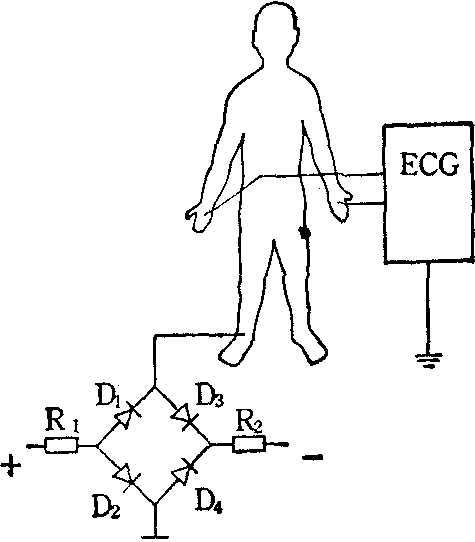

❷采用小电流接地,既保持人体电位为零,又对人体无潜在危险,如图2所示。在通常情况下,人体通过微导通状态下二极管电阻 (只有几百千欧姆)接地。一旦人体触电,电流到一定值时,某二个二极管截止,则流过人体的电流被大电阻R1、R2(通常几十兆欧姆)限制在安全电流的极限值以下。

仪器与心脏的电气隔离 减少微电击危险的最好办法是隔离或消除对心脏的电气联系。对于电池供电的体外起搏器,特别要注意防止从电极导联的体外端引入的任何杂散的,哪怕是很小的电压,并且应使用绝缘引线。各种充满导电液体的插入体内的导管,会导致形成到体内及心脏的电气通路。为消除这一通路,现代的电动注射器设计成导电液不与注射器金属导体接触; 现代血压传感器设计成在液柱、传感器罩和导线之间有三层绝缘。现在已研制成功具有导电壁的导管,患者体内的整个导管都保持电接触,使微电击电流分布在全身,而不集中在心脏上。

医学仪器的电气安全措施有一定的通用性,但尚需根据电气装置及患者使用部位的特殊性决定安全对策。

图1 放大器采用屏蔽浮动措施

图2 人体小电流接地方式

- 马克思主义与建设有中国特色的社会主义是什么意思

- 马克思主义与当代文艺理论建设是什么意思

- 马克思主义与当代辞典是什么意思

- 马克思主义与形式是什么意思

- 马克思主义与我国现代化建设是什么意思

- 马克思主义与报酬递减律是什么意思

- 马克思主义与文学批评是什么意思

- 马克思主义与文艺是什么意思

- 马克思主义与文艺是什么意思

- 马克思主义与无政府主义的论战是什么意思

- 马克思主义与民族问题是什么意思

- 马克思主义与美学是什么意思

- 马克思主义与西方马克思主义是什么意思

- 马克思主义与语言学问题是什么意思

- 马克思主义世界观和方法论是什么意思

- 马克思主义主要流派是什么意思

- 马克思主义人口思想史纲是什么意思

- 马克思主义人口理论是什么意思

- 马克思主义人口理论是什么意思

- 马克思主义人才观的新发展是什么意思

- 马克思主义人权理论概要是什么意思

- 马克思主义人权观是什么意思

- 马克思主义以前哲学发展的主要阶段是什么意思

- 马克思主义以前的德国唯物主义史论丛是什么意思

- 马克思主义伟大真理的光芒照耀我们前进是什么意思

- 马克思主义伦理学是什么意思

- 马克思主义伦理思想发展的历程是什么意思

- 马克思主义党建理论在中国的运用和发晨是什么意思

- 马克思主义党建理论导读是什么意思

- 马克思主义党建理论讲座是什么意思

- 马克思主义党的学说是什么意思

- 马克思主义党的学说是什么意思

- 马克思主义党的学说基本原理是什么意思

- 马克思主义党的学说文献选读是什么意思

- 马克思主义党的学说简明辞典是什么意思

- 马克思主义关于人民代表机关的论述是什么意思

- 马克思主义关于党的建设的论述是什么意思

- 马克思主义典型学说史纲是什么意思

- 马克思主义劳动观点是什么意思

- 马克思主义历史观与中华文明是什么意思

- 马克思主义历史观与现时代是什么意思

- 马克思主义原理是什么意思

- 马克思主义原理是什么意思

- 马克思主义原理是什么意思

- 马克思主义原理是什么意思

- 马克思主义原理是什么意思

- 马克思主义原理教程是什么意思

- 马克思主义原理教程是什么意思

- 马克思主义原理辞典是什么意思

- 马克思主义原理重点·难点是什么意思

- 马克思主义原理难点释疑是什么意思

- 马克思主义发展史是什么意思

- 马克思主义发展史是什么意思

- 马克思主义史是什么意思

- 马克思主义史纲是什么意思

- 马克思主义和人文科学是什么意思

- 马克思主义和修正主义是什么意思

- 马克思主义和修正主义是什么意思

- 马克思主义和哲学是什么意思

- 马克思主义和民族问题是什么意思