加拿大百科全书︱加拿大概况

加拿大概况

要 目

国 家 加拿大是一个年轻的国家。 16世纪起,法、英殖民主义者相继侵入。 1763年沦为英国殖民地。 1867年成为英国自治领。 1931年独立并成为英联邦成员国。 1970年10月13日与中国建交。 国体 是君主立宪、采用民主议会制的联邦国家。 政权由联邦政府与各省政府分享。 议会设在首都渥太华,是立法机构,由英国女王的代表——总督、众议院和参议院组成。 国名 源于印第安人的易洛魁土语。 1535年8月13日,法国探险家J.卡蒂埃率领200余人乘船横渡大西洋,重返北美探险。 船行至安提科斯提岛附近海面时,卡蒂埃随行人员中的两名印第安土著青年禀告,从该岛往南行便可前往“卡拿塔”。 在易洛魁语中,“卡拿塔”是“村落”或“聚居点”的意思。 实际上,两名青年所指的是“斯塔达科内”村,即今加拿大东部圣劳伦斯河下游的魁北克市。 或许是因为谐音的缘故,卡蒂埃把斯塔达科内印第安酋长达纳科纳的辖区命名为“加拿大省”。 1547年,哈蕾昂世界地图出版社首次将“加拿大省”标入地图,并将其范围扩大到整个圣劳伦斯湾和圣劳伦斯河以北地区。 在该社1550年新版地图上,“加拿大省”又被扩展到圣劳伦斯河以南地区。 后来的探险家和毛皮商们把“加拿大省”原指的范围扩大到西部和南部地区,但当时官方并未认可,也未作任何界定。 英国在《一七九一年宪法法案》中首次使用“加拿大”这个名称,将魁北克划分为上、下加拿大两个省。 1841年,英国官方将两省合并为加拿大省。1867年,英国在《英属北美法案》中将原分为魁北克和安大略两部分的加拿大省与新斯科舍、新不伦瑞克合并,组成加拿大自治领,“加拿大”从此成为正式国名。 国玺 1867年自治领建立之初,使用的是一枚临时性的国玺。 1869年,正式的国玺在英国刻成并交付加拿大总督使用。 国玺上刻有当时的英国女王维多利亚的坐像。 以后,随着新英王的继位,英国便授予加拿大不同的国玺。 现国玺由加拿大艺术家E.阿尔德温克尔设计,渥太华皇家铸币厂铸造,1955年11月14日钦定使用。 圆形,四周有用英、法两种文字写成的“加拿大女王伊丽莎白二世”字样,中间铸有女王坐像和加拿大国徽。 国玺为英王所有,由加拿大总督使用,平时由掌玺官监管,供总督代表女王签署文件、颁布法令、任命高级官员和授予荣誉称号等使用。

国玺 国旗 原使用英国国旗。 1946年加拿大议会决定设计新国旗,1964年通过新国旗图案。1965年2月15日正午12时在议会大厦前举行隆重的新国旗升旗仪式。 从此,红色枫叶图案的新国旗代替了沿用已久的英国“米字旗”。 国旗颜色明快,构图简洁。 红白两色,呈长方形,长与宽之比为二比一,左右两侧为宽红边,中间为白色正方形,每边长度与旗宽相等。 正方形中央为一大片红枫叶图案,故称为“枫叶旗”。 国徽 全称加拿大皇家盾徽,1921年11月由英王乔治五世钦定启用。 图案极为复杂,包含英国、法国、苏格兰和爱尔兰皇家盾徽的部分图案,象征这些国家和地区对加拿大发展所做的贡献。 盾徽顶上是王冠,冠下为一头戴王冠的雄狮,右前腿高举一片红枫叶。 狮子下方为一盾牌,上有法国百合花、爱尔兰竖琴、英国和苏格兰皇家狮形旗等图案,最下方为三片红枫叶。 盾牌左为持米字旗的英国狮,右为持法国王室百合花旗的苏格兰马形独角兽,脚下是一条蓝色缎带和代表上述四个国家和地区的花,缎带上有拉丁文座右铭“从大洋到大洋”。 首都 渥太华,位于安大略省内,在安大略省和魁北克省交界的渥太华河上,是全国的政治中心和著名的旅游城市。 国歌 《啊,加拿大》。 1880年首唱,1967年被议会正式定为国歌。 国庆日 7月1日,即“加拿大日”。 象征物 官方认可的象征物有枫叶和海狸。 枫叶娇艳美丽,被定为“国花”。 海狸是北美洲最大的啮齿动物,素食,巢居,皮毛光洁柔软,为裘皮中的珍品。 加拿大人自古就喜爱海狸。 以海狸做象征物的历史可以追溯到17世纪,第一次出现海狸图案是在英王查理一世赐予W.亚历山大爵士的盾徽上。 1851年加拿大发行第一枚邮票时也用海狸做图案。 1975年议会通过法案,正式把海狸定为国家的象征物。 座右铭 “从大洋到大洋”。 镌刻在大英帝国授予加拿大自治领的盾徽上,原文为拉丁文。意指加拿大东临大西洋,西濒太平洋,疆域辽阔。 除马尼托巴、萨斯喀彻温两省和西北、育空两地区外,其他各省均有自己的座右铭,许多城市也有座右铭。 纪年 使用大多数国家通用的公元纪年。 货币 法定流通货币为加拿大元,代号$。 1元等于100分。 自然地理 面积 9970610平方千米,仅次于俄罗斯,居世界第二位。 位置 位于北美洲北半部。 东部、北部和西南部面向海洋,南部伸向内陆,是一个海陆兼备的国家。 海岸线58509千米(不含岛屿,若含岛屿为243797千米),是世界上海岸线最长的国家。东北隔巴芬湾与丹麦的格陵兰岛相望,东临大西洋,南与美国毗邻,西濒太平洋,西北与美国阿拉斯加州接壤,北临北冰洋。 纵横经纬跨度大,约在西经52°~140°、北纬41°~83°之间。 东、西之间,自东端纽芬兰岛的斯皮尔角至西端与美国阿拉斯加的交界处,横跨6个时区,经度约90°,长达5514千米。南、北之间,自北端埃尔斯米尔岛上的哥伦比亚角至南端伊利湖上的米德尔岛,间距4000多千米。 地貌 地形多样,类型较全,颇具特色,山地、高原、丘陵、平原均典型壮观。 有宜于农业的沃土平原,也有广袤的山区和众多的河流湖泊。地势西高东低。全国大致可分为6个地形区:圣劳伦斯河谷区、东南部山区、加拿大高地区、中西部大平原区、西部科迪勒拉山区和北极群岛区。 山脉 山脉纵横,起伏绵亘。 主要有阿巴拉契亚山脉、落基山脉、喀斯喀特山脉、海岸山脉等。位于育空地区的洛根峰海拔5950米,为全国最高峰。 河流和湖泊 河湖众多,淡水面积达75万余平方千米,约占全国总面积的7.5%,占世界淡水面积的15%,居世界之首。 河流可分为四大水系,分别流入北冰洋、太平洋、大西洋和哈得孙湾。流入北冰洋的河流流域面积占全国面积的50%以上,主要的有马更些河、育空河、圣劳伦斯河、纳尔逊河、萨斯喀彻温河、皮斯河、丘吉尔河等。 马更些河长4241千米,是全国最长的河流;流域面积180万平方千米,航程约2800千米。 育空河全长3185千米,在加拿大境内有1149千米,流域面积85.5万平方千米。圣劳伦斯河长1197千米,是从大湖区通往大西洋的船舶航道。绝大部分河水流湍急,多瀑布,水力资源十分丰富。 湖泊星罗棋布,数量逾万。 面积1000平方千米以上的湖泊有42个,主要的有休伦湖、大熊湖、苏必利尔湖、大奴湖、温尼伯湖、伊利湖、安大略湖等。 最大湖泊是西北地区的大熊湖,面积31328平方千米。 在伊利湖和安大略湖之间有世界闻名的尼亚加拉瀑布。 海湾和岛屿 海岸线延绵曲折,全长约24万千米,沿岸多峡湾,主要的有哈得孙湾、詹姆斯湾、巴芬湾、圣劳伦斯湾等。 哈得孙湾最大,面积63.7万平方千米。 面积1000平方千米以上的岛屿有47个,主要有巴芬岛、纽芬兰岛、维多利亚岛、布雷顿角岛等。 巴芬岛面积50.7万平方千米,为全国最大的岛和世界第五大岛。 气候 加拿大幅员辽阔,地形复杂,气候多样。 在不同地区和不同季节,气温和降水量差异很大,夏季白天最高气温35℃以上,冬季最低气温-25℃以下。 大部分地区气候寒冷,冬季积雪。 北部寒带苔原气候带占全国面积的1/3。 这一带夏季短暂,冬季漫长,全年大部分时间为冰雪覆盖,降水量小。 苔原气候带以南是面积更大的亚寒带针叶林气候。 温带气候仅限于西部的太平洋沿岸和南部的狭长地带。 西部沿海地区受太平洋暖湿气流的影响,夏季凉爽、干燥,冬季温和、湿润,年均降水量约2500毫米;中部广大平原地区冬夏温差大,冬季寒冷,夏季炎热、干燥,降水量小,年均降水量仅250毫米~500毫米;圣劳伦斯河谷地和五大湖沿岸地区属温带湿润大陆性气候,夏季较长,雨量充沛,6月~9月的日均气温约20℃,盛夏最高气温可达30℃以上,但冬季多雪,气温常低至-20℃;东部大西洋沿岸大部分地区因受拉布拉多寒流影响,气温比西部低,年均降水量1000毫米~1400毫米。

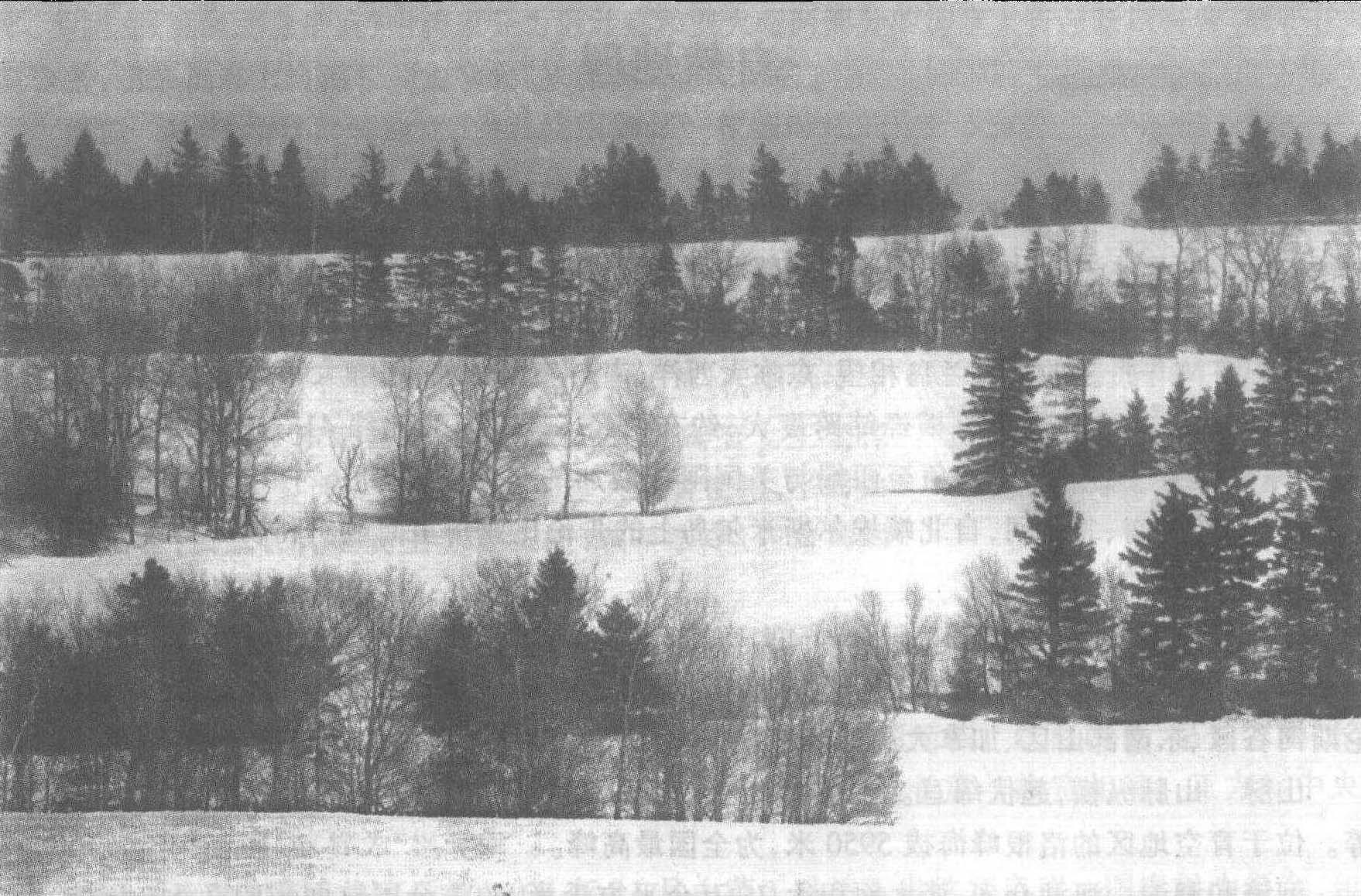

爱德华王子岛的冬野 时区 全国分为6个时区。 最东面的是纽芬兰时区,当地标准时间晚格林尼治时间3小时30分钟。 最西部的是太平洋时区,当地标准时间晚格林尼治时间8个小时。其余为大西洋时区、东部时区、中部时区和山区时区。 自然资源 土地资源 可耕地面积占全国土地面积的12%。农业面积占全国土地面积的7%,约7000万公顷,其中萨斯喀彻温省占33.4%,艾伯塔省占22.5%,安大略省占21.3%,马尼托巴省占13.1%,魁北克省占2.3%。 萨斯喀彻温省是全国最主要的小麦产区,同时也是其他农作物的主要产地。 森林资源 主要分布在不列颠哥伦比亚、安大略、魁北克和艾伯塔等省。森林覆盖面积约440万平方千米,占全国总面积的44%,其中可伐林面积360万平方千米,针叶林占80%,落叶林占20%,为世界第三林业大国。储木量逾210亿立方米。主要树木有云杉、松、桦、杨、糖槭等。

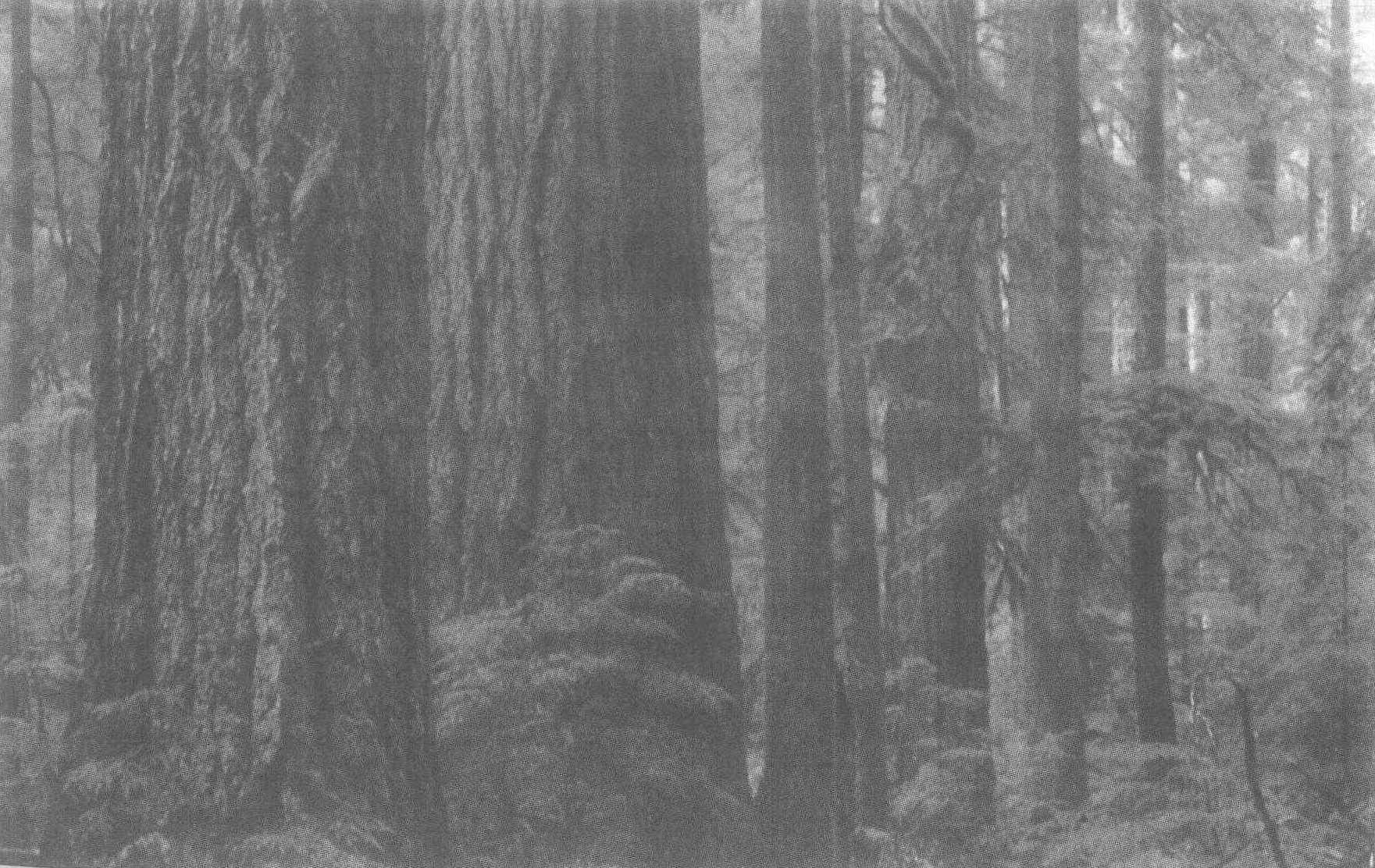

不列颠哥伦比亚省茂密的森林 水力资源 绝大多数河水流湍急,落差大,多瀑布,水力资源十分丰富。可开发的水力资源年发电量逾5000亿千瓦时。 矿产资源 有60余种。储量和产量均居世界前列的有镍、铁、铅、锌、石棉、钾盐等。 金、银、铜、铀、石油、天然气、煤等储量也较丰富。煤的储量851亿吨,主要分布在不列颠哥伦比亚省、艾伯塔省和萨斯喀彻温省西南部;铁储量336亿吨,主要分布在拉布拉多高原、纽芬兰岛、魁北克省圣皮埃尔港附近、巴芬岛和温哥华岛;铀储量逾69万吨,居世界前列,主要分布在埃科贝和北美最大的铀产地铀城附近;镍储量907万吨,居世界第三位,主要分布在萨德伯里、纳尔逊河中游和林莱克;探明石油储量约67亿桶,主要分布在西部,以艾伯塔省最为集中;天然气探明储量逾25000亿立方米,主要分布在西部地区。 此外,钴、铬、铋、铂、钍等的储量也居世界前列,大都分布在安大略省和不列颠哥伦比亚省。 旅游资源 加拿大地域辽阔,有丰富多彩的旅游资源:有巍峨的群山、茫茫的林海、无垠的草原、秀丽的河湖、广袤的雪原,还有不胜枚举的名胜古迹。 联邦政府十分重视旅游资源的开发、保护和利用,尤其注重开发、保护自然风景和历史古迹,在全国各地有37个国家公园和数以百计的历史名胜。 此外,各省还设有几十个省立公园。 国家公园既是自然和野生动植物保护区,又是旅游胜地。 班夫公园1885年建立,位于艾伯塔省内落基山脉东麓,是最早建立的国家公园;汪图特公园建于1993年,位于育空地区北部,是最年轻的国家公园。 主要旅游胜地有锡格纳尔山、哈利法克斯城堡、蒙特利尔植物园、蒙特利尔地下城、魁北克城堡、皇家山、安大略宫、议会大厦、尼亚加拉瀑布等。

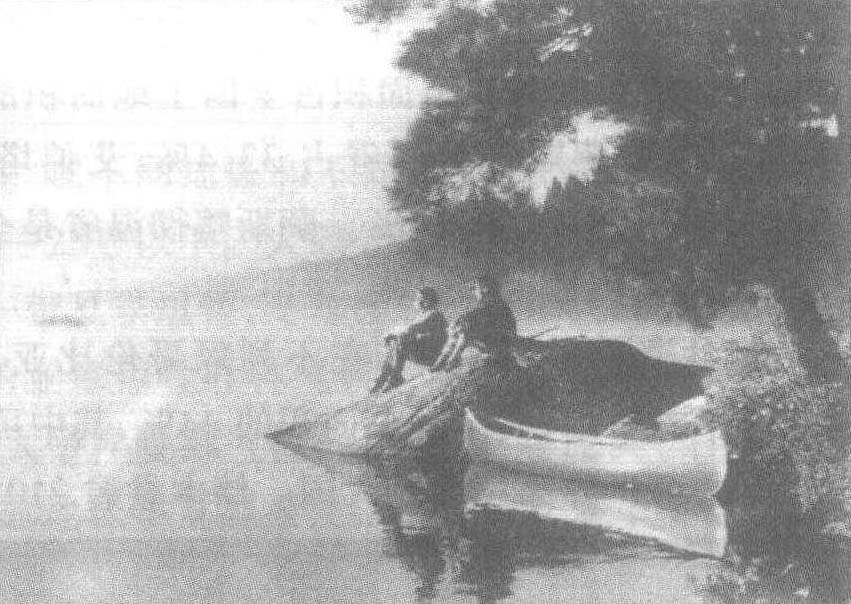

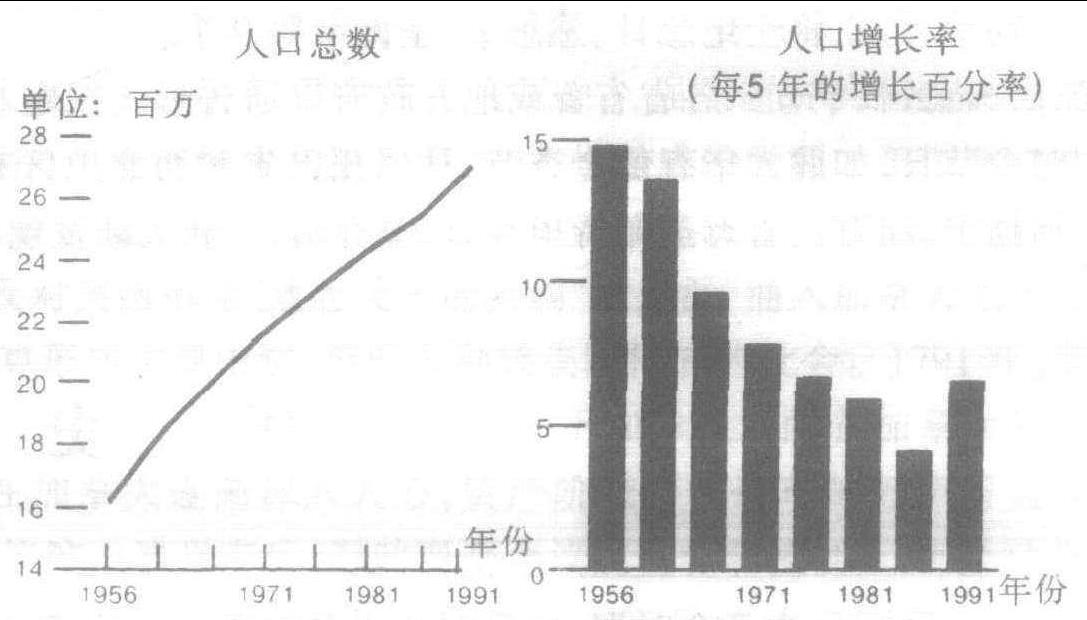

阿尔冈昆省级公园 行政区划 全国分为省和地区,省和地区下设市、县、镇、乡、村等。共有10个省和2个地区:艾伯塔省、不列颠哥伦比亚省、爱德华王子岛省、马尼托巴省、新不伦瑞克省、新斯科舍省、安大略省、魁北克省、萨斯喀彻温省、纽芬兰省、育空地区和西北地区。10省2区共辖2000多个城镇。主要城市有多伦多、蒙特利尔、温哥华、魁北克、温尼伯、埃德蒙顿等。 人 民 人口 2729.6万(1991),居世界第28位。其中76.6%居住在城镇,23.4%居住在农村。地区分布极不平衡,全国31.5%的人口集中在多伦多(389万)、蒙特利尔(312万)和温哥华(160万)三大城市。 85%以上的人口集中在南部,分布在沿加、美边界约1000千米长、200千米宽的狭长地带。人口密度为每平方千米2.7人,是世界上人口密度最小的国家之一。 人口流动性很大,每年全国有上百万人口迁移,其中绝大部分是城市人口,大城市人口的流动比例最大。 据1991年人口普查,平均每户3.1人,包括子女1.3人。 20岁以下的青少年和儿童约占总人口的23%,20岁~64岁有劳动力的人口约占总人口66%,65岁以上的老龄人约占总人口的11%。 平均寿命妇女约80岁,男子约73岁。 85岁以上的老年人中,男女比例约为1:2。1991年人口出生率15.2‰,死亡率7.2‰。1986年~1991年间人口自然增长率1.186‰,加上同期移民人口增长率0.756‰,人口的实际增长率1.942‰。 1986年外籍移民99219人,1990年激增至213334人。 70年代以前,移民主要来自欧洲和美国。 1977年加拿大政府颁布新的国籍法后,亚洲移民迅速增加, 1990年达111195人,占该年移民总数的50%以上。

加拿大人口总数和人口增长率示意图 民族 加拿大是移民国家,除少数印第安人、梅蒂人和因纽特人是土著民族外,大多数人都是移民或移民后裔。

北极地区的因纽特人 据1991年统计,土著人约占全国人口的4%,其中印第安人78万,梅蒂人21万,因纽特人(旧称爱斯基摩人)5万,多分布在安大略、不列颠哥伦比亚、草原诸省和魁北克省的北部地区;英裔约占全国人口的59%,遍布全国各地,除魁北克省外,在各省均占多数;法裔约占全国人口的24%,多聚居在圣劳伦斯河谷地,以魁北克省最为集中;其他民族约占全国人口的13%,依次为德意志人、意大利人、乌克兰人、荷兰人、波兰人、华人、南非人、葡萄牙人和斯堪的纳维亚人等。 语言 英语和法语同为官方语言。据1991年统计,有1610万人以英语为母语,约占总人口的59%,遍布全国各地;650万人以法语为母语,约占总人口的24%,主要分布在魁北克省;主要少数民族语有意大利语、德语、汉语、葡萄牙语、波兰语、乌克兰语、荷兰语、希腊语、印第安语、因纽特语等。 宗教 宗教派系有30余个,宗教信仰十分普遍。据1991年人口普查,罗马天主教信徒最多,约占总人口的54.2%,其次是耶稣教。其他教派有圣道公会、英国圣公会、长老教、路德教、浸礼会、希腊东正教、犹太教、乌克兰克兰教、伊斯兰教、印度教、锡克教和佛教等。全国约有340万人声明无宗教信仰。 节日 按地区可分为全国性节日和地区性节日;按性质可分为宗教节日、民族节日和时令节日等。根据《议会法案》、《节日法》和《1957年感恩节通告》等有关法律、法规,主要节日有: 全国性节日 联邦法定节日,包括元旦、耶稣受难日、复活节后周一、维多利亚日、加拿大日、劳动节、阵亡将士纪念日、感恩节、圣诞节等9个。 地区性节日 各省省督或地方政府以通告形式规定在当地举行的欢庆、休假的日子和各种时令节日,如渥太华有郁金香节,马尼托巴省和西北地区有公民节,魁北克省有魁北克民族节和枫糖节,纽芬兰省有圣帕特里克日、圣乔治日、新大陆发现日等。 历 史 大致可分为五个时期:殖民时代以前时期、法属殖民地时期、英属殖民地时期、自治领时期和完全独立以后时期。 殖民时代以前时期(1603年前) 美洲大陆北部最早的土著居民主要是印第安人和因纽特人。 一般认为,大约在3万年以前,美洲土著人从亚洲大陆经西伯利亚与阿拉斯加进入美洲。 16世纪初,现加拿大境内有居民约20万人,其中大多是印第安人。在欧洲人到来之前,印第安人基本上还处于石器时代,过着原始生活,主要以渔猎为生,少数人定居从事农业。 11世纪时,冰岛的古挪威人首先发现今加拿大纽芬兰东北部沿海。 1497年,意大利航海家J.卡博特奉英国政府之命到达纽芬兰。1534年,法国航海家J.卡蒂埃到达加拿大本土,翌年深入内地,到达今魁北克市和蒙特利尔一带。 欧洲“探险家”的到来使北美的历史进程发生了巨大变化。 法属殖民地时期(1603~1763) 1603年,法国人尚普兰在今新斯科舍省内建立北美第一块殖民地“阿卡迪亚”。 1608年,尚普兰在圣劳伦斯河谷建立第一个毛皮交易站,开始同当地土著居民交往。他因对法国在北美开发殖民地所做的“重大贡献”而被誉为“新法兰西之父”。 以后,法国殖民者开始从大西洋沿岸逐渐向内地深入,在圣劳伦斯河流域建立首府魁北克、三河镇和蒙特利尔镇,并向西呈扇形扩张。 1627年,法国殖民者成立新法兰西公司,法国国王给该公司颁发特许状,宣布该公司在“新法兰西”享有统治权,并规定每年向新法兰西移民200人~300人。 从此,新法兰西逐渐发展成为以圣劳伦斯河谷地为中心的毛皮贸易基地,1663年后成为法国在海外的一个省。法王路易十四为加强对当地的殖民统治,委派一名代表作为总督——地方首席长官,主要负责军事,同时委任一名直接对他负责的省长主管当地事务。 此外,政府还设有一个议事机构,成员包括总督、主教、省长和若干名参议员。 新法兰西的中央政府设在魁北克,该市逐渐成为新法兰西的政治、军事、宗教、文化和交通运输中心。 17世纪80年代,为争夺北美殖民地和毛皮贸易市场,英法战争爆发。 法军战败求和,1713年与英国签订《乌得勒支和约》,被迫将阿卡迪亚割让给英国,并放弃对哈得孙湾和纽芬兰的一切要求。 18世纪60年代,英、法在北美的一系列小规模武装冲突又酿成战争。 1759年,法军在魁北克亚伯拉罕平原战役中战败,相继丢失魁北克和蒙特利尔。 1763年,英、法签订《巴黎条约》,法国被迫放弃加拿大和密西西比河以东的全部领土。加拿大从此成为英国殖民地。 英属殖民地时期(1763~1867) 英国统治者为维护当地的社会稳定,没有实行高压政策,迫使法裔加拿大人“英国化”,而是采取绥靖政策,注意保留法裔的民族特性,并竭力笼络和勾结其封建领主和宗教上层分子。 1763年,英国宣布设立魁北克省。 1774年,英国议会通过《魁北克法案》,保留魁北克的封建领主土地制度、天主教会征收什一税的特权和法裔加拿大人使用法语的权力,并宣布法国民法和英国民法具有同等效力。 但该法案遭到南方13州人民的坚决反对。1774年9月,南方13州召开第一次代表大会,通过《致加拿大人民书》,强烈谴责英国殖民当局剥夺加拿大人民主权利的独裁暴虐统治,并邀请魁北克加入南方13州组成的联邦。 美国独立战争时期,13州的义军进军加拿大,攻克蒙特利尔并向魁北克挺进。 但因长途跋涉,装备低劣,终于失败。 1776年美国获得独立后,大批反对美国革命、效忠英王的美国“效忠派”涌入加拿大东部地区,改变了魁北克的民族结构,使魁北克形成主要由法、英两大种族集团构成的社会。 1791年,英国议会通过宪法法案,将魁北克分为讲英语的上加拿大和讲法语的下加拿大。 随着加拿大资本主义的发展,资产阶级民主主义思想在加拿大逐渐深入人心,资产阶级要求改革的呼声日益强烈。 在上、下加拿大,改革者们要求参议院由选举产生,财政要受众议院监督和控制。 19世纪30年代,以麦肯齐和帕皮诺为代表的上、下加拿大的改革派强烈谴责英国殖民统治,要求废除封建土地制度、政教分离、取消英国的贸易垄断、普选产生立法机构,并保障民众的言论和信仰自由等民主权利。 1837年,英国的经济危机和下加拿大农业歉收加剧了社会矛盾,在蒙特利尔和多伦多等城市相继爆发反英起义。 因准备不足,组织不力,很快就被镇压下去。 起义虽然失败,但却迫使英国政府重新考虑对加拿大的政策。 1840年,英国议会通过《联合法案》,将上、下加拿大合并成一个省,并同意成立责任政府,缓和了加拿大的社会、政治矛盾。 1846年,加拿大成立责任政府。 1854年,英国议会通过法案,取消加拿大的封建土地制度。1859年,英国政府宣布取消哈得孙湾公司的贸易垄断权。 这些措施促进了加拿大资本主义工业的发展和房地产业的兴起。 1854年,加拿大与美国签订《贸易互惠条约》,双方同意减低关税,开展自由贸易。该条约促进了加拿大的出口贸易,同时美国资本也开始进入加拿大。 政治、经济形势的变化使加拿大人改变了依赖英国的传统观念,产生了建立独立的北美国家的想法。 19世纪50年代后,加拿大资产阶级为维护其政治权利和经济利益,先后组建自由保守党和自由党,为两院制的建立奠定了基础。 1858年,以J.麦克唐纳和G.卡蒂埃为首的加拿大省保守党政府提出实现北美联合的建议。 1861年~1865年的美国南北战争加速了北美殖民地联合的进程。 加拿大资产阶级认识到,要在北美大陆上生存和发展而不被美国吞并,必须联合所有北美殖民地,建立一个独立的新国家。 1864年,英属北美殖民地的代表通过《魁北克决议案》,决定建立北美不列颠领地联邦。 1867年,英国议会在《魁北克决议案》的基础上通过《英属北美法案》,决定建立加拿大自治领,并将《英属北美法案》作为加拿大的第一部宪法。 该法案规定,加拿大实行联邦制,英王兼任加拿大国王,总督为英王代表。议会设参、众两院,参议院议员由英王任命,众议院议员通过选举产生。

联邦之父(1864年) 自治领时期(1867~1931) 1867年7月1日,加拿大自治领成立第一届联邦政府,保守党领袖J.A.麦克唐纳出任内阁总理。 当时的自治领面积很小,只包括上加拿大、下加拿大、新斯科舍和新不伦瑞克4个省,没有充分的自治权,政治上也很不稳固。 但是,自治领的成立为加拿大资本主义的进一步发展开辟了道路,也为建立一个统一的国家奠定了良好的基础。 同时,英国为尽早摆脱在北美的防务负担,也希望北美成为一个统一的能与美国抗衡的殖民地国家。 自治领联邦政府在英国的支持下逐渐向西扩张,从哈得孙湾公司买下鲁珀特封地,即广阔的中西部草原地区,有组织地推行向大草原移民的计划。 1870年7月,在鲁珀特封地建立自治领的第五个省——马尼托巴省。 此后10年中,除纽芬兰外,不列颠哥伦比亚、爱德华王子岛等省相继加入联邦,北极群岛也由英国移交加拿大管辖。 麦克唐纳领导的联邦政府从政治上统一了分散的英属北美后,迅速着手发展独立的国家经济,实行开发西部、修建太平洋铁路、保护关税以发展民族工业的三大政策。 1885年11月,横贯加拿大的太平洋铁路建成,对巩固联邦的政治统一和促进西部地区的社会经济发展具有重大意义。 联邦政府1898年在北部正式设立育空地区。 19世纪末20世纪初,农业迅速发展,小麦成为主要出口商品。 为发展小麦生产,联邦政府1905年在鲁珀特封地增设艾伯塔和萨斯喀彻温两省,鲁珀特封地余下的地方便构成今西北地区。 1949年,一直是英国殖民地的纽芬兰成为加拿大的第十个省,形成今加拿大的版图。 虽然加拿大经济迅速发展,但政治上并未独立,外交和防务仍从属于英国。 第一次世界大战期间,加拿大不仅为本国军队提供装备和食品,还负担英国和欧洲其他盟国的物资供应。 战争刺激了加拿大资本主义的进一步发展,使加拿大从输出小麦为主的农业经济强国一跃而成为繁荣的工业国家,同时也削弱了英国对加拿大的控制。 战后,加拿大第一次作为一个独立国家在1919年的《凡尔赛和约》上签字,并参加了国际联盟。 此后,加拿大在防务和外交政策上逐渐争得了自主权。 1923年,联邦政府坚决拒绝对英国的防务和外交政策承担任何义务。 1926年,英国宣布自治领有同外国进行谈判和签署条约的权利,外交上同英国享有平等地位。 从此,加拿大获得外交上的独立。 1931年,英国议会通过《威斯敏斯特法案》,宣布放弃有关加拿大的立法权和对加拿大议会通过的法案的最高否决权。从此,加拿大获得完全独立,并正式成为英联邦成员国。 完全独立以后时期(1931~ ) 第一次世界大战期间和战后20年代,美国经济的迅速发展带动了加拿大经济的发展。 加拿大对外关系发生重大转折,逐渐脱离英国的轨道而日益转向美国。 美国的投资迅速增长,1930年占加拿大外来投资的61%。 加拿大联邦政府在20年代对工业的投资总额逾60亿加元,矿业、林业、造纸业、有色金属、电力、汽车等工业迅速发展,对外贸易额成倍增长,特别是小麦和面粉的出口,一度占世界谷物贸易额的40%以上。第二次世界大战期间,加拿大根据互助法案向英国、英联邦成员国和其他盟国提供军事物资。 战争使加拿大成为同盟国的兵工厂,工业有了突飞猛进的发展,二战结束时已成为世界第四工业强国。 战后,英国实力大为削弱,美国成为西方世界头号强国。加拿大自由党政府奉行亲美政策,进一步加强与美国在政治、经济、军事、文化等各个领域的联系,经济持续发展。 1947年同美国签订条约,同意保留美国战时在加拿大设立的军事基地。 1949年加入北大西洋公约组织。 1954年同意美国在其领土上建防空雷达网。1958年,加、美签订《北美防空协定》。 同年,保守党利用人民强烈反对美国垄断资本侵略扩张的情绪,在大选中获胜。该党上台后,背弃竞选诺言,继续奉行亲美政策,严重损害了加拿大的主权和权益,失去民心,在1963年4月的大选中败北。 自由党东山再起后,吸取教训,把发展工业、减少失业、增加出口、提高养老金等作为施政重点,连续执政达16年。 60年代以来,联邦政府与各省在税收分配等问题上的矛盾加剧,反对联邦政策的趋势重新出现,独立和分裂主义势力开始抬头。 70年代,联邦政府与一些省在石油资源所有权和收益分配问题上再次发生争执。 为维护国家统一,加强民族团结,联邦政府在1961年成立二元文化委员会。1964年,联邦议会批准以枫叶图案国旗作为新国旗。 1968年特鲁多执政后,继续奉行维护国家统一、缓和民族矛盾的政策。 他在1970年十月危机中对魁北克的恐怖主义组织进行有力的打击,同时又大力推行二元文化政策。 后一方针遭到许多英裔加拿大人的反对,他们担心这一方针会彻底改变自己的生活方式和国家制度。 许多人对于削减国防开支,尤其是对削减在北约的加拿大军队人数深感不满。 在1972年10月30日举行的选举中,自由党的地位明显降低。 特鲁多迅速转向左倾以赢得新自由党的支持。 在1974年的大选中,特鲁多的改良主义政策以及反对保守党提出的控制工资和物价政策赢得了工人阶层,尤其是不列颠哥伦比亚和安大略两省工人的大力支持。 在六七十年代自由党执政期间,开始重视发展同亚洲、非洲和拉丁美洲国家的关系,同时采取各种措施来加速发展本国经济,以摆脱对外国依赖的被动地位。 1970年人均国民生产总值在西方发达国家中居第三位。 1974年后,特鲁多变得优柔寡断。 1974年~1979年间,个人问题、内阁软弱无能和经济困难削弱了特鲁多领导的自由党的地位。 在1979年5月的大选中,以克拉克为首的保守党获胜,克拉克出任总理,组成少数派政府。 他上台后提出的国营公司私有化计划和紧缩财政开支的政策未能获得其他党派的支持。 同年12月,联邦政府的财政预算方案又被众议院否决,克拉克被迫下台。 在1980年2月的大选中,特鲁多东山再起,他领导的自由党巧妙地利用保守党内的矛盾,获得多数票。 自由党重新执政后一度奉行民族主义的方针,采取有效措施防止魁北克省的分离,同时大力促进收回和修改联邦宪法的工作。 1981年11月,联邦政府与除魁北克省外的9个省政府就修改宪法的内容达成协议,并为此起草一项决议提交联邦议会通过。 自由党政府虽然为收回宪法和制订加拿大新宪法做出了重大贡献,但国内通货膨胀、失业率和财政赤字等问题仍十分严重,自由党的执政地位并不稳固。 1983年6月,马尔罗尼取代克拉克,当选为保守党领袖。 1984年6月30日,特鲁多辞职引退,特纳接替特鲁多出任联邦总理。特纳接任不久便宣布解散议会,举行大选,结果出乎其所料,反对党保守党大获全胜,马尔罗尼上台执政。 马尔罗尼上台后采取若干措施,减少财政赤字,遏制通货膨胀,改革税收制度,并实现部分国营公司的私有化。 他积极促进加、美贸易,同美国签订《加美自由贸易协定》,并为包括墨西哥在内的《北美自由贸易协定》的达成做出了重大贡献。但是,他两次进行政治改革的尝试均遭失败。一次是1987年为使魁北克省重返加拿大宪法大家庭的《米奇湖协议》,因部分省议会和联邦议会未通过而搁浅。 另一次是1991年旨在改革参议院和修改宪法的《夏洛特敦协议》,在1992年10月26日的全民公决中被否决。此外,马尔罗尼在执政后期没能扭转连续3年的经济衰退、债务上升和失业率超过11%的局面,也没能解决魁北克省要求独立而引起的宪法危机,在执政8年后,他被迫于1993年2月宣布辞去保守党主席和联邦政府总理职务。 1993年1月当选为保守党新领袖的联邦政府国防部长坎贝尔接替马尔罗尼,成为加拿大历史上第一位女总理。 她宣布5年内在不提高税收的情况下消除加拿大280亿美元的财政赤字,冻结公共开支,将政府各部撤销1/4,并将余下的国营公司私有化。 她赞成联合国进行重大改革,以使其更有成效地维护世界各冲突地区的治安。但是,许多措施都未能兑现,对魁北克省自治问题不妥协的立场和重新给堕胎定罪的主张等都遭到强烈反对,保守党政权岌岌可危。 同年11月4日,自由党领袖克雷蒂安就任第二十任联邦总理,标志着加拿大重新进入自由党时代。 克雷蒂安上台后采取一系列措施,把刺激经济增长和增加就业作为国内当务之急。在对外政策上,强调发展同亚太地区的政治和经济关系。 1995年10月30日在魁北克省举行的全民公决中,主张联邦制的魁北克人仅以不到1%的微弱多数票险胜,这一结果使全国为之震惊。 为缓和民族矛盾,维护联邦制,避免国家分裂,克雷蒂安在1995年11月27日向联邦议会提交一项法案,承认魁北克省在加拿大的特殊地位。 同年12月11日,联邦议会通过该提案,承认魁北克省是加拿大的“独特社会”。 但是,魁北克独立问题是否能因此而得以解决,尚难以预料。 政 治 宪法 旧宪法是1867年7月1日英国议会通过的《英属北美法案》及其修正案,分为11章147条。法案确定了加拿大自治领的建立,行政、立法、司法机构的设置以及联邦与各省权力的划分等。原本一直存放在英国议会,修改权属于英国。加拿大无权修改该法案,在立法上无独立地位。 新宪法是《一九八二年宪法法案》。1982年3月29日,英国议会通过决议,批准加拿大议会的要求,同意加拿大拥有行使和修改自己宪法的全部权力。 同年4月17日,英国女王伊丽莎白二世在渥太华出席加拿大收回宪法仪式,宣布加拿大在立法上脱离英国,并签署《一九八二年宪法法案》。至此,加拿大在立法上完全独立,并拥有自己的第一部完整宪法。新宪法分为7部分,共60条。在国家制度和行政、立法、司法机构的组成等方面仍保留旧宪法规定,主要增加有关公民基本权利和自由的条款,以及有关宪法修改程序的规定。第一部分(第1条~34条)为《加拿大权利和自由宪章》;第二部分(第35条)为土著人的权利;第三部分(第36条)为均等和地区差异;第四部分(第37条)为制宪会议;第五部分(第38条~49条)为宪法修正程序;第六部分(第50条~51条)为对旧宪法有关“非再生资源、森林和电力”条款的修正和补充;第七部分(第52条~60条)为一般条款。 国家元首 自联邦成立以来,一直尊英国国王为国家元首。 目前的国家元首是英国伊丽莎白女王二世。女王只是名义上的国家元首,职能主要是礼仪性的,如出席重要仪式、宣布大赦、授予荣誉称号等。其职权由她委任的总督代为行使。 立法机关 分最高国家立法机关和地方国家立法机关两部分。 最高国家立法机关 即联邦议会。行使国家立法权,由代表英国女王的总督和参、众两院组成。 总督是英国女王在加拿大的常驻代表。 由加拿大总理提名,英国女王任命,任期一般5年。总督无实权,职能主要是礼仪性的,如接待来访的国家元首,主持议会的开幕式,签署议会通过的法案和国家重要文件等。 参议院又称上院,以英国贵族院为模式。现有104个席位。议长和议员均由总理提名,总督任命。议员名额按各省和地区的人口比例确定,任职的基本条件是:年满30岁、属所代表省或地区的居民。 主要职责是审议个人议案,修正和否决任何提案。 参议员无固定任期,但年满75岁者须退休。 众议院议员由民选产生,每届任期5年。 名额按选区确定,全国分为295个选区,即众议院有295个席位。 议长从多数党议员中选举产生, 由英裔和法裔议员轮流担任。 主要职责是制定法律和审议各种议案。 但众议院可通过不信任投票迫使内阁辞职,实际权力比参议院大。 联邦总理和内阁多数成员均从众议院产生。 地方国家立法机关 即地方各级议会。 省和地区议会只设众议院。议员通过直接选举产生,任期4年~5年。 职权是按宪法规定制定本省或地区的法律,修改本省或地区的宪法,审议各种议案等。立法程序与联邦议会基本相同,但联邦对各省和地区制定的法律有否决权。 省和地区以下的地方议会是行政和立法合一的机关。 议员产生办法与省和地区议员产生办法相同,但任期一般1年~2年。 主要职责是对当地重要事项作出政策性决定,并责成下设的各委员会具体负责实施。 行政机关 分最高国家行政机关和地方国家行政机关两部分。 最高国家行政机关 即联邦政府。 实行责任内阁制,由总理和若干内阁成员组成。 总理是政府首脑,由总督任命,通常由众议院多数党领袖担任,每届任期4年。 主要职权是:组织内阁和决定内阁分工;主持内阁会议;提名参议院议长、参议员和各省省督人选;任命政府各部门高级官员和各级法院首席法官;选派驻外使节等。 内阁设若干部,分管各方面的工作。 部长由内阁成员担任。 内阁成员大多从众议院多数党成员中挑选,分别担任一个或几个部的部长职务。 内阁成员必须执行政府的政策,如不赞成可提出辞职。 内阁还设有若干委员会,总理决定组成人选,多由有关部的部长组成,职责是研究和处理拟提交内阁批准的各项政策性建议。 内阁向联邦议会负责,各部部长代表所负责的部门答复议会提出的有关质询。 若内阁失去联邦议会信任,则应提出辞职。 地方国家行政机关 即地方各级政府。 省最高行政机关为省政府。 政府首脑为省总理(又称省长)。 省总理由省督任命,通常由该省多数党领袖担任,主要职责是组织省内阁,提名内阁成员,主持省内阁会议,任命省政府各部门高级官员等。 省内阁成员的产生办法、政府机构的设置和运作方式等与联邦内阁大致相同。 育空地区和西北地区为联邦政府直辖行政区。 地区首席行政长官由联邦政府任命,职责与省总理大致相同。 地区设有行政委员会,协助行政长官领导地区政府。 地区政府下设若干部门,分管各方面的工作。 省和地区以下的地方政府的设置由省和地区的政府决定。 城市地区一般设市、镇,农村地区设乡、村等。全国有地方政府4000多个。 司法机关 法院分加拿大最高法院、联邦法院和地方法院3级。 加拿大最高法院 全国最高一级的上诉法院,1875年成立。 职责是审理联邦法院和省高级法院转来的各种上诉案件,其判决为终审判决。 联邦法院 联邦议会批准建立,1971年成立。 下设审判庭和上诉庭。 主要职责是受理各种反对政府的案件以及涉及联邦政府人员、专利权、版权和海事法的案件。 设在首都渥太华,在各主要城市设有分院。 地方法院 省立法机关批准建立。 通常下分高级法院、区县法院和初级法院3级。 魁北克省和新斯科舍省除上述3级法院外,还有另一级法院——市法院。 高级法院又称上诉法院,是省和地区的最高法院。 法官由联邦政府任命。 职责是审理重大的经济、民事和刑事案件,以及受理下级法院转来的上诉案件等。 区县法院主要负责审理一般民事和刑事案件。 除魁北克省外,各省均设有这种法院。 初级法院主要负责审理青少年犯罪和其他小的刑事、民事案件。 政党 自1867年自治领成立以来,保守党和自由党一直是两大全国性政党。 两党在历次大选中通常能获得3/4以上的选票,一直由两党轮流执政。但保守党在1993年10月25日的大选中,因在众议院仅获得2席,失去作为政党存在的资格。 魁北克人党取而代之,正式成为联邦政府的反对党。其他政党如新民主党、社会信用党、工人党、共产党等均为地区性政党,虽在某些地区占有一定优势,但从未在全国大选中获胜。 经 济 加拿大经济发达,是世界7个工业强国之一。 1992年国民生产总值6885亿加元。 工业 全国80%以上的工业集中在安大略和魁北克两省。造纸和汽车等制造业最发达,其次是冶金、石油、化学、食品、纺织等。采矿业和有色金属冶炼业发达,镍、金、锌、石棉、铀、钴、钼、铁、硫磺、天然气的产量均居世界前列。木材加工和纸浆工业也是重要的经济部门。 能源业是仅次于制造业的全国第二大产业。 能源产品主要有石油、天然气、煤、电、铀等。1993年,水电约占世界水电的15%、全国发电总量的61%。其他能源产量分别是:原油6.45亿桶,天然气490万立方米,煤6900万吨,核电15500兆瓦。 能源产值约占国民生产总值的10%。能源出口约占出口贸易总额的11%,近201亿加元,居第五位。其中,50%的石油和天然气、70%的铀、6.8%的电力出口美国。煤主要出口日本(47%)、韩国(25%)、巴西(6%)、墨西哥(4%)和中国(3%)。 农业 农业高度发达,是世界上最大的粮食生产国和出口国之一。 产值占国民生产总值的8%。 耕地面积近7000万公顷,约占全国土地面积的7%。 农民48.7万人,约占全国人口的2%、劳动人口的3.4%。农产品加工业工人180万人,约占全国劳动人口的13%。农业生产机械化程度较高,以小麦种植为主,主要分布在马尼托巴、萨斯喀彻温和艾伯塔3省,这一地区有“加拿大谷仓”和“世界面包篮子”之称。小麦内销量小,主要供出口。 其次为燕麦,主要分布在大西洋沿岸和小麦产区的北部。 其他农作物有大麦、黑麦、油菜、玉米、豆类等。 畜牧业在农业中也占有重要地位,西部各省主要为牧场养畜业,东部地区多为乳用养畜业。 有肉牛1200万头,奶牛180万头,猪逾1000万头。

马尼托巴省的小麦贮存 渔业 加拿大有24万多千米长的海岸线,渔业资源丰富,渔业十分发达。全国渔场分为东部沿海、西部沿海、哈得孙湾和内陆河湖四大区,面积达50多万平方千米。 纽芬兰东南沿海是世界著名的三大渔场之一。 盛产鳕鱼、鲱鱼、鲑鱼、沙丁鱼、龙虾、比目鱼等。 水产出口仅次于挪威和日本,居世界第三位。 从业人口约10万人。

纽芬兰省圣约翰斯渔港 林业 已有100多年的历史。 主要包括木材工业和造纸工业两大部门。 全国有80多家公司经营100多家木材厂,集中在不列颠哥伦比亚、魁北克和安大略三省。 木材产量仅次于美国和俄罗斯,居世界第三位。 造纸工业在全国制造业中低于汽车工业和食品工业,居第三位。 新闻纸产量居世界第一位,纸浆产量仅次于美国,居世界第二位。 交通运输业 交通运输业相当发达,现代化程度较高。 据加拿大铁路协会统计,铁路全长约71133千米,1991年客运量约360万人。 公路全长约83万千米,其中高速公路7775千米,交通运输公司逾1000家,1990年卡车货运量占全国货运总量的47%。 水路运输是交通运输中的重要组成部分,主要内河航道长约3700千米,在加拿大注册的船舶3万余艘,大小港口400多个,1992年港口货物装卸总量达3.51亿吨。 航空业发展迅速,有航班联系国内各大、中城市和世界各大洲,1991年客运总量3100万人。 进出口贸易 进出口贸易额约占国民生产总值的1/3。 主要出口汽车及零配件、机械设备、高技术产品、小麦、石油、天然气、矿产品和林业产品等。 主要进口机械与工业设备、工业原料、石油产品、各种制成品和食品等。 1993年进口总额1695亿加元,出口总额1873亿加元。 其中,对主要贸易对象美国的出口占出口总额的80.3%,进口占进口总额的73%;其次是欧共体,进出口贸易额逾320亿加元,约占加拿大出口额的10%和进口额的12%;第三是日本,对日出口额达85亿加元。 亚太地区其他国家也是加拿大重要的贸易伙伴,1993年对该地区的出口额逾166亿加元,进口额约251亿加元。 加、中贸易额在加拿大对外贸易中居第六位。 教 育 联邦政府无教育部,没有全国统一的教育管理系统,也没有统一的教学大纲和统编教材。教育由各省自行负责。各省的教育体制不尽相同,但普遍设有公共教育委员会或类似机构作为本省教育的领导和决策机构,并设有教育部负责教育管理工作。 教育部下设若干处,分管初级教育、中等教育、高等教育、广播电视教育、教科书与图书馆、考试与评估,以及函授与成人教育等。教育部的主要职责是监督各学校按照《学校法》依法办学和治校,审定教师资格,监督教学大纲的实施,检查课程设置,指导各种考核等。 1993年教育总经费542亿加元,约占国民生产总值的8%。 学校分为公立学校、教会学校和私立学校3类。公立学校男女学生同校,从上幼儿园到中学毕业全部实行免费义务教育。在魁北克省,免费教育还扩大到普通学院与职业教育学院。 全国有800多所教会学校和私立学校,学生人数占学生总数的5%左右。据1991年的人口普查,全国15岁以上的人口中有56.9%上过中学,31.7%上过中等专业学校或高等院校,11.4%有大学学位。 初、中等教育 大多实行义务教育制。各省都设有幼儿园,负责学龄前教育。各省小学学制不尽相同,多采用6年制。 中学大多是公立学校,学制多为6年(含初、高中)。 中、小学普遍由地方选出的学校董事会和相应的委员会负责管理,管理委员会的主要职责是遵照省教育部制定的方针政策确定学校的课程设置,制定学校经费预算,聘请和管理教师等。 办学经费来自地方税收和省政府的拨款。 1990年~1991年学年,全国有中、小学1.5万多所,学生500多万人,绝大部分是公立学校学生。1991年~1992年学年共有中、小学专职教师27.9万人。

计算机时代的儿童 高等教育 分为专科和大学两类,专科学校约有200所,综合大学有70余所。著名大学有多伦多大学、蒙特利尔大学、麦吉尔大学、渥太华大学等。 专科学校多为省办,主要为地方培养各种专业辅助人员、技术人员和企业管理人员。 综合大学有8所用法语教学,5所用双语教学,其余的用英语教学;普遍设有附属的文、理科学院。 开设有文、理工科20多种专业。 文、理工科都可授予学士、硕士和博士学位。 高等院校承担国家大多数基础研究和部分应用技术研究项目,大都办有全日制或半日制成人教育。 教育经费主要来自政府拨款、学费和其他收入。上大学不需进行入学考试,招生主要依据中学毕业成绩。1992年~1993年学年共有大学生141.86万人,其中全日制大学生占60%。 广播电视教育 始于20世纪20年代末,后逐步发展成为广播电视教育。制作和播放教学节目最活跃的是加拿大广播公司,除播放学龄前儿童和学龄儿童的教学节目外,还播放“农业讲坛”节目。教学内容因省而异,由各省广播电视教育中心制作。 特殊教育 各省大都有专为残疾人或弱智儿童开办的特殊教育。 为培养特殊教育师资,许多大学设有特殊教育的课程,并列为师范专业的必修课。特殊教育学校的班级人数一般限制在10人~15人。安大略省米尔顿聋哑学校的学生在上音乐课。 成人教育 分为五类:一是旨在提高职业技术水平和专业能力的教育;二是促进健康、福利和家庭生活水平的教育;三是为提高公民政治与社会工作技能的教育;四是为自我充实、自我满足的教育;五是补习教育。各省的广播电视台、教育部、中学、大学、成人教育中心、职业协会、社会组织、企业等都办有成人教育。 1990年,全国有340万人在各种半日制学校中接受成人教育。 职业教育 始于17世纪末。 20世纪以来,联邦政府先后颁布《技术教育法》(1919)、《职业培训协作法案》(1942)、《职业学校资助协议》(1945)、《技术和职业训练支持法》(1960)、《国家培训法》(1982)等,促进和支持各省发展职业教育。职业教育分为中等教育和成人高等教育两个层次。据1992年统计,全国有社区学校204所,全日制在校生33万人,其中接受职业教育的学生22万人。 文化 加拿大历史上是多元文化和多种语言构成的土著社会。 17世纪后,移民带来不同民族的文化传统和生活习惯,使加拿大成为一个真正的多元文化和多民族的国家。 1988年,联邦政府颁布《多元文化法令》,正式承认加拿大的多元文化特性。 文学 主要由英语文学和法语文学两部分组成。 英语文学 大体可分为5个时期:殖民地时期(1620~1867)、创始时期(1867~1914)、雏形时期(1914~1941)、发展时期(1941~1959)和繁荣时期(1959~1990)。 殖民地时期有游记、日记、小说、诗歌等。游记和日记真实地记叙了加拿大移民的生活方式和风土人情,代表作家有W.T.邓洛普、C.P.特雷尔、S.穆迪等。小说和诗歌基本上沿袭欧洲,尤其是英国文学的创作方法和传统,内容有反映军旅生活的,也有描写当地风土人情和自然景色的。代表作家有M.J.理查森、R.勒普罗翁、O.戈德史密斯、C.桑斯特、F.布鲁克、T.哈里伯顿等。主要作品有《埃米莉·蒙塔古传》、《新村》、《瓦库斯塔》、《钟表商》等。 创始时期多为反映加拿大历史、自然风光和风土人情的民族文学和乡土文学,现实主义文学在后期开始萌生。诗歌占有突出地位,多为浪漫主义的抒情诗,充满爱国主义的激情,对加拿大的诗歌风格产生了持久的影响。 儿童文学颇受欢迎,有的作品至今仍是儿童文学中的经典,被译成多种文字,并被改编成电影和电视剧。 主要作家有C.梅尔、C.G.D.罗伯茨、B.卡曼、D.C.斯科特、M.马歇尔、L.M.蒙哥玛利、A.兰普曼等。代表作有《平日之歌》、《四月来临》、《爱的得失》、《美丽的乔》、《绿山墙的安妮》等。 雏形时期小说占主导地位,题材丰富,有反映战争的残酷恐怖、揭露战争罪恶的,有描写移民生活和种族冲突的,有刻画都市风情和揭露社会矛盾的,也有反映印第安人文化和风土人情的。代表作家有A.诺兰、R.斯特德、T.芬德利、M.奥斯滕索、M.卡拉汉、L.G.萨尔弗逊、F.P.格罗夫、E.卡尔、F.G.斯科特等。主要作品有《分得土地的定居移民》、《粮食》、《克里·威克》、《沼泽地的开拓者》、《斯堪的纳维亚人的心》等。 发展时期英语文学充分反映了第二次世界大战爆发后,加拿大人民进一步觉醒,关心世界事务、反对殖民主义的热情空前高涨。 代表作家有A.E.伯尼、H.麦克伦南、E.巴克勒、D.利夫赛等。 主要作品有《是时候了》、《气压表在上升》、《两地孤栖》、《高山与峡谷》、《两个季节》等。 繁荣时期诗歌受美国影响较深,逐渐口语化,在标点符号、格式、行节和排列等方面都有突破和创新,图案诗大量涌现。 小说在创作题材和手法方面都有发展,心理小说、意识流小说、诗化小说比较流行。 作家强调即时的意象和感受,不再追求曲折的情节和戏剧性的结局。 主要作家有T.芬德利、M.卡拉汉、G.乔纳斯、M.劳伦斯、M.戈弗雷、R.戴维斯、M.恩格尔、F.莫华特、M.E.阿特伍德等。主要作品有《战争》、《狂人的末日》、《最后的裁决》、《石头天使》、《新祖先》、《第五类角色》、《熊》、《芝加哥》、《侍女的故事》等。著名作家R.戴维斯、M.E.阿特伍德、F.莫华特等都在世界文坛上获得过奖励和荣誉。 法语文学 主要指魁北克文学。 起源于16世纪。 大致分为6个时期:起源时期(1534~1760)、英国殖民地时期(1760~1836)、民族文学时期(1837~1865)、“救世主降临学说”末期(1866~1895)、20世纪上半叶的法语文学时期和1958年后的法语文学时期。 起源时期的作品主要是游记和信札。 主要作品有法国探险家和开拓者J.卡蒂埃、S.D.尚普兰等的游记和神职人员的信札《耶稣会记事》等。英国殖民地时期最优秀的作家是《加拿大人报》编辑、记者E.帕朗,被誉为魁北克第一位社会学家。 此外还有两位有名的演说家,一位是魁北克市主教J.奥克塔夫,另一位是人民的政治带头人和辩护士L. -J.帕皮诺。 主要作品有《书简诗、讽刺诗、歌谣、短诗及别类诗种种》等。 民族文学产生于1837年~1838年发生的反英暴动。 主要作家有P.-I.-F.奥贝尔·德·加斯佩、G.B. D.布舍维尔、P.拉孔布、O.克雷马齐等。 主要作品有《一本书的影响》、《1812年的未婚夫妇》、《失去一个,找回两个》、《故土》、《夏尔·盖兰》、《加拿大老兵之歌》、《雅克和玛丽》、《加拿大史》等。“救世主降临学说”末期的文学作品多以土地、家庭为题材,宣扬新法兰西历史,美化旧制度,鼓吹要保持人灵魂的平静,要忍辱负重,忠于土地和家庭。代表作家有L.弗雷歇特、E.内利冈、A.比伊、J.马尔梅特等。 主要作品有《北国之花》、《雪鸟》、《加拿大信札》、《专题报道、幽默、随笔》、《夏尔和爱娃》、《管家毕戈》和《莫纳克的骑士》等。 20世纪后,魁北克文学开始逐渐形成具有民族特色的体系和风格。 主要作家有L.格鲁、兰盖、L. -P.德罗齐埃、R.沙博诺、A.吉鲁、A.朗日万、R.勒梅兰、G.鲁瓦、Y.泰里奥、J.西马尔、A.格朗布瓦、A.埃贝尔、R.吉盖尔、P. - M.拉波安特、G.埃诺。 主要作品有《三十阿尔邦土地》、《大搬运的雇员》、《逃出黑夜的人》、《城市上空的尘埃》、《人们的时代》、《缓坡脚下》、《普罗夫一家》、《转手的幸福》、《阿阿龙》、《夜的岛屿》、《人之海滨》、《紫红的星》、《上升之歌》、《宇宙》、《天地间的目光和游戏》、《平衡的梦幻》、《国王的陵墓》、《语言的奥秘》、《被焚烧的处女地》、《凝视》、《记忆中的故土之旅》、《北方人》等。 1958年后,魁北克独立运动兴起,尤其是60年代的“平静革命”,使魁北克文学进入空前繁荣的时期。 文学流派不断出现。 决意派代表作家有J.雷诺、P.尚贝尔朗、R.吉盖尔、C.雅斯曼、A.马若尔等,最有影响的作品是雷诺用儒阿尔语写成的《被压干榨尽的人》、尚贝尔朗的《贴广告的人在呐喊》和吉鲁阿尔的《不人道的城市》等。 “国家诗”派的杰出代表有G.米隆,主要作品有诗集《寻觅到的人》。 新小说派代表作家有H.阿坎、J.戈德布等,主要作品有《下一个插曲》、《你好,加拉尔诺!》等。 新现实主义代表作家有G.贝塞特等,主要作品有《书籍推销员》、《殴斗》等。 传统小说派代表作家有G.阿尔尚博、R.卡里埃、J.普兰、A.马若尔等,主要作品有《死里逃生的人》等。诗体小说派代表作家有A.埃贝尔、M.-C.布莱和L.马厄-福尔西埃等,代表作有《木屋》、《卡穆拉斯卡》、《安息日的孩子们》、《埃马纽埃尔生命中的一季》、《阿马杜》、《欢乐岛》、《佐勒的森林》等。反映民族主义的代表作品有女作家A.马耶的《拉小车的贝拉吉》。 反映女权主义的代表作品有诗人N.布罗萨尔的诗集《以偏概全》等。 80年代的文学作品主要有A.埃贝尔的诗体小说《白鲣鸟》、《第一座花园》,M.特朗布莱的自传体小说《皇家山高地记事》,Y.博什曼的名作《公猫记》,A.库斯迪的《卡莱伯家的女儿》,N.布罗萨尔的《荒漠》等。

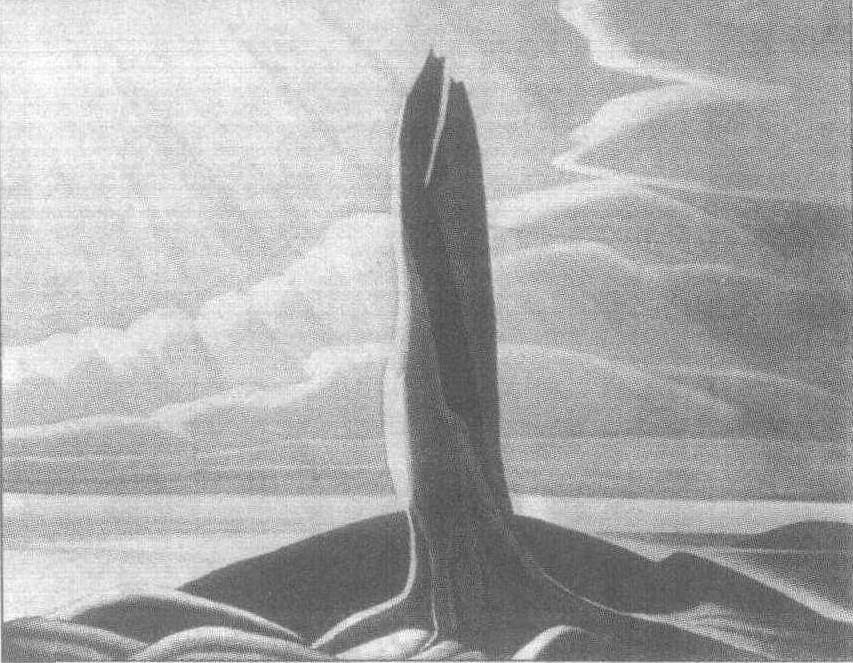

“七人画派”的作品 艺术 美丽的自然风光和高度的创作自由使艺术家们得以在多元艺术舞台上充分发挥他们的创作才智。 音乐 在艺术中占有举足轻重的地位。 艺术家们在古典音乐、歌剧、摇滚乐、爵士乐等各个领域的创作中都超越了政治和种族的界限,成绩斐然。古典音乐颇受欢迎,不少大城市都有自己的交响乐团,主要有加拿大管乐队、蒙特利尔交响乐团等。 著名音乐家有夏尔·杜士瓦、格伦·古尔德、安吉拉·海威特、奥弗拉·哈诺伊等。 摇滚乐十分流行,歌星主要有布赖恩·亚当斯、尼尔·扬、伦那德·科恩、罗克·霍西尼、达尼尔·拉华等。爵士乐深受欢迎,主要音乐家有奥斯卡·彼德森、洛兰娜·德马雷、奥利弗·琼斯、米切尔·多那托、凯瑞恩·扬等。歌剧团体主要有温哥华歌剧协会、加拿大歌剧公司等。著名歌剧演员有莫林·福雷斯特、乔恩·维克斯等。 舞蹈 著名舞团有加拿大芭蕾舞剧团、加拿大大芭蕾舞剧团、温尼伯皇家芭蕾舞剧团、德罗齐埃舞蹈团等。著名舞蹈艺术家有玛吉·吉利斯、吉内特·罗兰、佩吉·贝克尔、圣·皮埃尔·佩罗等。 电影、戏剧 电影事业比较年轻,但近年来发展迅速。著名影片有大卫·克朗伯尼格的《裸体午餐》、德尼斯·阿坎德的《美洲帝国的衰亡》、女导演利·浦尔的《安·特利斯特尔》和让·克洛德·劳宗的《动物园之夜》等。

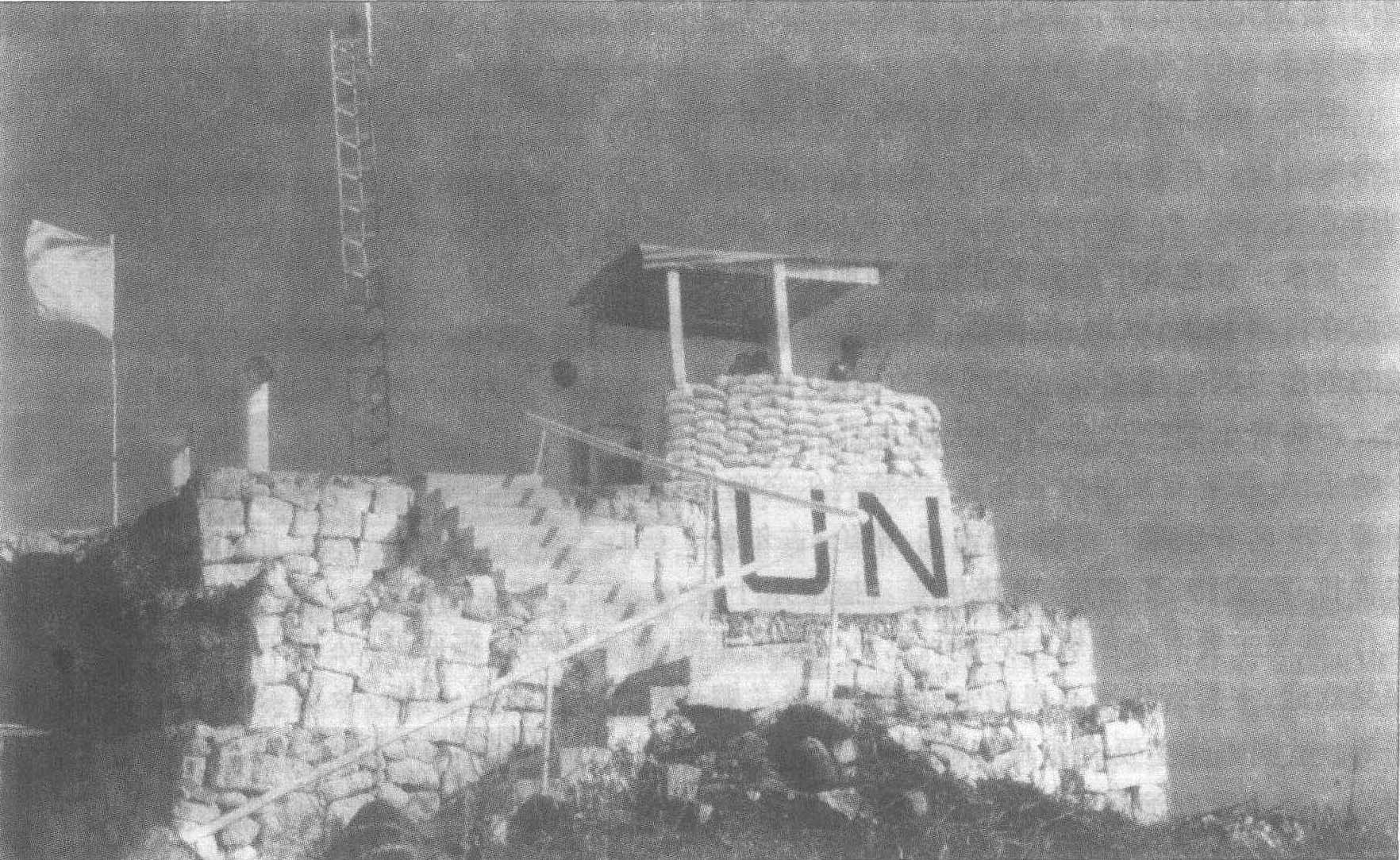

温尼伯皇家芭蕾舞剧团在演出。 多元文化在戏剧创作中的反映最为明显,戏剧富于创新精神。 著名戏剧演出公司和剧团有绿拇指、孩子群、美人鱼、碳十四、雷培尔等。 军 事 武装部队由陆、海、空三军和警察部队组成。 实行志愿兵役制,总兵力不足10万人,约占总人口的0.3%。联邦政府制定防务政策,国防部长控制武装部队,总参谋长在国防部长领导下指挥武装部队和军事行动。武装部队下设机动司令部、防空司令部、空运司令部、海军司令部、训练司令部、装备司令部和通讯司令部等7个司令部。武器装备现代化程度较高。军费约占国家财政支出的8%。 1949年加入北大西洋公约组织,1958年同美国签订《北美防空协定》,在军事上同西欧和美国保持着密切联系。 自第二次世界大战以来,几乎参加了联合国历次维持和平或监督停火的行动。 在安大略省的金斯顿、魁北克省的圣让和不列颠哥伦比亚的维多利亚共设有3所皇家军事学院,培养军事人才。

联合国中东维和行动中的加拿大军队哨所 陆军由1个步兵师、1个机械化师和1个特种师组成,共约4万人。 配有坦克、装甲车、装甲运兵车、各类火炮、火箭和导弹等。 海军约1.5万人,配有护卫舰、驱逐舰、潜艇、运输舰、补给舰、维修舰、巡逻艇、破冰船、直升机、反潜导弹、舰对空导弹和舰对舰导弹等。 主要基地设在哈利法克斯、哈密尔顿等。 空军由1个空军大队、1个战术空军大队、1个海军航空大队、1个防空大队、1个空运大队和1个飞行训练队组成,共3万余人。配有战斗机、侦察机、巡逻机、运输机、教练机、救援机、直升机等近千架。 主要基地设在蒙特利尔、温尼伯、格林伍德等。 联邦警察部队原名西北骑警,现名皇家骑警队。 负责除安大略和魁北克两省外的其他各省和地区的巡逻和治安。 约2万余人。在首都设有情报中心,在里贾纳设有警官学校。 除步、骑警外,还拥有一支海上巡逻队和一个空中巡逻机队。 在27个国家的首都设有联络处。

加拿大皇家骑警队 后备军由主要后备军、辅助后备军、军校教练员和边远地区的巡逻队四部分组成。 1987年后进行全面整顿和重建。 全国之最

冯光荣 |

☚ 加拿大百科全书︱凡例 加拿大百科全书︱加拿大百科全书 图1 ☛

- 姑获鸟是什么意思

- 姑营子耿氏一号墓是什么意思

- 姑营子耿氏二号墓是什么意思

- 姑蔑是什么意思

- 姑藏之战是什么意思

- 姑蘇紙是什么意思

- 姑蘇臺是什么意思

- 姑蝇是什么意思

- 姑衍州是什么意思

- 姑表是什么意思

- 姑表亲是什么意思

- 姑表侄盗姑夫财是什么意思

- 姑表兄弟是什么意思

- 姑表兄弟嫂叔不相收是什么意思

- 姑表姊们是什么意思

- 姑表姊妹是什么意思

- 姑表婚是什么意思

- 姑要啰是什么意思

- 姑负是什么意思

- 姑达是什么意思

- 姑都是什么意思

- 姑都着是什么意思

- 姑阑是什么意思

- 姑霉是什么意思

- 姑韵(韵母 wu)是什么意思

- 姑鷄是什么意思

- 姑鸡是什么意思

- 姑默是什么意思

- 姒是什么意思

- 姒先是什么意思

- 姒妇是什么意思

- 姒姨是什么意思

- 姒娣是什么意思

- 姒望山是什么意思

- 姒朝琯审案是什么意思

- 姒氏末世居下流,永居下流不回头(打四书人名二)桀溺、长沮是什么意思

- 姒牛是什么意思

- 姓是什么意思

- 姓“资”还是姓“社”是什么意思

- 姓丁鹤是什么意思

- 姓也是姓,名也是名,姓也象名,名也象姓,其名无人名,其姓无人姓,姓是有人名,名是无人姓(打三代人名一)伊尹是什么意思

- 姓何的嫁给姓郑的——郑何氏是什么意思

- 姓何的嫁给姓郑的——郑何氏(正合适)是什么意思

- 姓余的由来是什么意思

- 姓全的是什么意思

- 姓刘姓项今何在,争利争名愁杀人。是什么意思

- 姓利是什么意思

- 姓号是什么意思

- 姓名是什么意思

- 姓名、事迹、精神等永远流传,不磨灭是什么意思

- 姓名不为人知的是什么意思

- 姓名 人的不死的一部分是什么意思

- 姓名印是什么意思

- 姓名和籍贯是什么意思

- 姓名地址印刷机是什么意思

- 姓名地址录广告是什么意思

- 姓名地址簿是什么意思

- 姓名权是什么意思

- 姓名没有登记在户籍的人是什么意思

- 姓名牵涉进某一案件中是什么意思