分类系统classification system

按照生物形态结构的繁简差异,生理功能的不同水平,和系统发育中亲缘关系的远近,分种、归类、组群,反映生物界的自然谱系。

分类阶元 生物的分类系统以种 (species)为基本单位; 相近的种归成一个属(genus); 相近的属归在一个科(family);相近的科归纳成一个目(order);依此类推,成纲 (class),成门 (phylum),成界(kingdom),构成七个阶元的分类系统,是瑞典学者林奈于1753年发表的《植物的分类》和1758年出版的《自然系统》(第10版)中所奠定的生物分类学基础。现在植物和动物中各举一例说明。

水稻的分类地位 马的分类地位植物界(Plantae)

动物界(Animalia)

有胚植物亚界(Subkingtazoa)

后生动物亚界(Me-dom embryophyta)

种子植物门(Spermata)

脊索动物门(Chorda-tophyta)

被子植物亚门(Angiobrata)

脊椎动物亚门(Verte-spermae)

单子叶植物纲(Monocolia)

哺乳动物纲(Mammatyledoneae)

颖花亚纲(Glumiflorae)

真兽亚纲(Eutheria)

禾本目(Graminales)

奇蹄目(Perissodactyla)

禾本科(Gramineae)

马科(Equidae)

稻属(Oryza)

马属(Equus)

水稻(O. sativa)

马(E.caballus)

从上面所列举的两例可以看出,随着被认识的生物种类增加,原有七个分类阶元已不够用,发展为在某一阶元下加“亚”,成为上下两阶元的中间层次,为“亚纲”、“亚目”、“亚科”、“亚属”等。在同一种内的各个体、性状差别较复杂时,亦将种分为若干亚种(sub-species) 或变种(variety)。“亚种”通常指由野生状态中或地域分布中出现的某些性状的变化; “变种”是指由改变环境条件或杂交而引起的变异。在栽培的植物或饲养的动物中,由于人工培育、管理和选择等人为条件下产生的某种新的性状,称为变型(form)。

人为分类系统 人们将生物分门别类是为易于识别和利用的需要。早期对动物和植物的分类,主要凭借对它们形态结构的观察和某些器官功能的认识,根据相似和不同的程度,区别归类,是人为排列的分类方法。从实用观点出发,片面性大,缺乏系统发生的规律性,不能反映生物间的亲缘关系。我国《诗经》记载的植物和动物百余种, 分别用艸、木、禾、竹、虫、 鱼、鸟、犭等为文字名称的部首,表明对这些植物和动物的形态分类。《周礼》地官一章,把动物分为毛物、鳞物、羽物、介物及赢物五类,相当于现代动物分类中的兽类、鸟类、甲壳类、鱼类及软体动物和无壳动物类。纪元前6世纪,生物科学在希腊奠基时,亚里士多德(Aristotle,公元前384~前322)记载的450多种动物,分为有血动物和无血动物两大类。他的学生西奥弗拉蒂斯(Theophrastus,公元前373~前285)调查和研究的550多种植物,亦以形态近似者归类,分乔木、灌木、亚灌木、草木和水生、陆生等类。以后十多个世纪中,东西方各国的学者记载的各种生物,也都以形态和习性的异同而分类。到18世纪人们对动物和植物已经积累相当丰富的知识,中国明代李时珍(1518~1593)的《本草纲目》是一部药物学也是药用植物学的巨著,他总结和修订前人的本草著作并充实以他本人的研究和实践,描述1 094种药用的植物、动物和矿物,并附图一千余幅,其中有1 077种植物,按形态、生态、用途和药性归为草、谷、菜、果、木五部三十类。林奈创立生物人为分类系统,提出种的概念,应用器官结构将动物划分为哺乳纲、鸟纲、两栖纲、昆虫纲和蠕虫纲等纲。根据植物花的构造和花各部分的数目区别为24个纲。第24纲为没有花的植物,称隐花植物,即今日的蕨类、苔藓类、藻菌类等孢子植物的总称。到18世纪前期的生物人为分类系统,基本上都以物种不变的观点为基础。

自然分类系统 18世纪中时,法国学者布丰(G.L.Comte de Buffon,1707~1788)在研究生物的化石时,把生物和地球历史自然地联系在一起,为生物分类引进了进化的观点。1859年达尔文的《物种起源》发表后,改变了人们对上帝创造世界万物的信念,认识到地球上形形色色的生物世界是经历了漫长的进化过程呈现的。在生存竞争中,有的种类发生后灭亡了;有的种类生存下来但又经历适应、变异和扩张新的生长地域,产生了新种,并继续经受适者生存规律的制约。生物分类从此以进化论为中心,树立系统发生观,建立自然分类系统。

自然分类系统能够反映生物进化过程,但要能揭示生物界进化的本来全部面貌是有困难的。最原始的生物在地球上出现以来,已有三十多亿年历史,在这漫长的年代里,发生而已灭迹的生物根据辛普森(G.G. Simpson)的估计,超过了现存数量的百倍以上。当前可以从发现的生物化石去寻找古代生物的遗迹,但发现的化石毕竟有限,不可能提供齐全的标本资料来纵观30亿年的生物史。在另一方面,也可以从研究现存各类生物的个体发育去追溯生物界的系统发生,并在比较解剖学和胚胎学研究中,找出同源器官和同功器官作为系统分类的第一步依据。鸟类或蝙蝠的翅同功,但不是同源。具有同源器官的种类亲缘关系近,如蜜蜂和蜻蜓的翅都发源于外胚胎层,是同源器官。它们同属昆虫纲。具有同功器官并不反映亲缘关系,如鸟(鸟纲)或蝙蝠(哺乳纲)存在较远的距离。又如植物中的苔类和蕨类都分化有根、茎、叶,只是同功而不是同源器官。苔类的根、茎、叶由配子体世代(n)分化的没有维管束系组织; 蕨类的根、茎、叶是由孢子体世代(2n)分化的,具维管束系。二者在进化过程中各有不同的历程,亲缘关系是很远的。在植物界的自然分类中,分别为苔藓植物和蕨类植物两个不同的门。

生物的系统分类 生物的界级分类经历了一个从两界系统到多界系统的过程(见表)。人们注意到周围生物,有营光合作用并有根系固着生活的植物,和摄取食物并能行动的动物。这两类生物是如此判然有别,使人们很自然得出两大系统的概念,建立的生物分类学正式用植物界和动物界两界分类系统。林奈 (1753年)提出这两界系统到本世纪50年代,200多年间一直被沿用着。

生 物 的 界 级 分 类

| 界级系统 | 提出者 | 植物界 Plantae | 动物界 Animalia | 原生界 Protista | 真菌界 Fungi | 原核界 Prokaryotae | 备 注 |

| 两界系统 | 林奈 (1735) | + | + | 真菌归在植物界 | |||

| 三界系统 | 海克尔 (1866) | + | + | + | 真菌归在植物界 细菌及原生动物归在 原生界 | ||

| 四界系统 | 利戴尔 (1974) | + | + | + | + | 原生生物归在植物界、 动物界、真菌界 | |

| 五界系统 | 惠特克 (1969) | + | + | + | + | + |

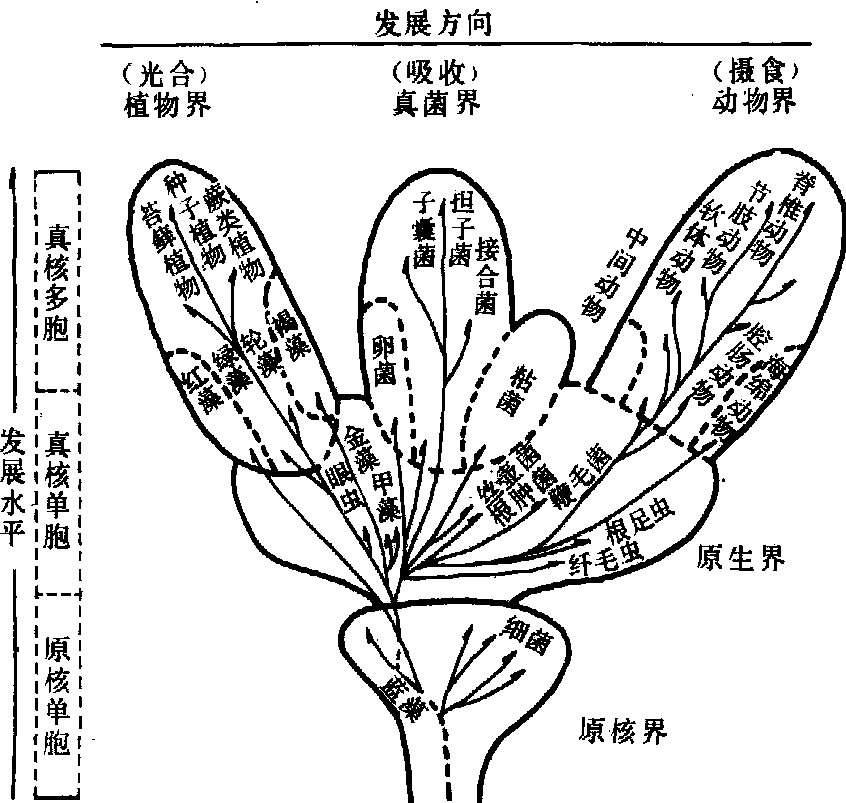

随着科学的进展,两界系统的应用不断发生困难。诸如真菌不营光合作用,只因固着生活及细胞有壁,而被归属于植物界; 更突出的是眼虫,它综合了动植物两界的双重性状。1866年,德国著名生物学家海克尔(E.H.Haeckel,1834~1919) 从进化的观点提出原生生物界(protista),包括单细胞动物和其它一些不能明确属于动物界或植物界的单细胞生物,作为动物界和植物界的起源。这个三界分类法,初步反映了生物的进化系统。20世纪以来对真菌开展的研究,从它们不含叶绿素,不能进行光合作用而营腐生或寄生生活,加之细胞壁的化学组成缺乏纤维素而由几丁质或其它多糖类为主要成分,与植物缺少亲缘关系,惠特克(R. H.Whittaker)于1959年提出另立为真菌界。在广泛开展的微生物学研究中,识别了各种微生物的细胞结构有两大类型,即细菌类的原核细胞型和原生动物类与酵母类的真核细胞型,它们在进化程度上有很大距离。细菌类归在植物界显然不合理,也不能属于原生生物界。斯塔尼尔(R.Y.Stanier)和范尼尔于1964年称细菌类为原核生物,区别于真核生物,默里(Murray)于1986年立为原核生物界。惠特克又于1969年提出生物的五界分类系统,即: 原核界、原生界、植物界、真菌界和动物界 (见图)。以原核生物界为真核生物进化的前阶段,原生生物界是真核生物的初级类型。表示了地球上细胞生物的进化历程。这个五界分类系统现已被普遍接受。

生物的五界系统

原核生物与真核生物的分界是明显的。但原生生物界本身尚多难于明确的类群,与后生生物的分界线亦难划清,这本是自然界生物的进化顺序性和发育连续性的自然现象。利戴尔(Leedale)认为不如将原生生物界的各类群分别划归植物界、真菌界和动物界,提出撤消原生生物界的四界分类系统。近年来又因生物种类不断有新的发现以及分子生物学研究的进展,对生物的概念有了新的发展,已将没有细胞结构的病毒和类病毒认为是最低级的生物类型,特劳巴(Traub,1975) 和陈世骧(1979) 等先后认为可另立一个病毒界,作为细胞生物的前阶段,有了六界分类系统。在生物进化历程中,揭示了从非细胞形态进化到细胞形态; 从原核细胞型到真核细胞型;从简单结构到分化繁复;从低级到高级的进化方向。在生物系统树上标明各界生物所在的地位和关系。至于各个界内也分别有逐级的分类系统。例如在动物界中有腔肠动物、节肢动物、脊索动物等门的分类系统; 在植物界中有藻类和蕨类门被子植物和裸子植物亚门等的分类系统; 真菌界中有接合菌门、子囊菌门、担子菌门等的分类系统,就是原核生物界中也要按照系统分类的原则和规程有细菌门和蓝细菌门的分类系统。

- 4.花卉是什么意思

- 4.花生是什么意思

- 4. 苍山县是什么意思

- 4.苏州的反切秘密语是什么意思

- (4)范畴观是什么意思

- 4.茶叶是什么意思

- 4. 荆门市是什么意思

- 4.草原建设是什么意思

- 4.草地是什么意思

- 4.草柳制品是什么意思

- 4.药政管理是什么意思

- 4.药政管理机构是什么意思

- 4.药材是什么意思

- 4.荸荠是什么意思

- 4.莎能奶山羊是什么意思

- 4.菜牛羊是什么意思

- (4)菜肴是什么意思

- 4.菜肴是什么意思

- 4. 营口市是什么意思

- 4.营造薪炭林是什么意思

- 4.董志塬肉牛基地是什么意思

- 4. 蒙城县是什么意思

- 4.蒸发量是什么意思

- 4.蔬菜是什么意思

- 4.藻类是什么意思

- 4.蚕场建设是什么意思

- 4.蚕桑业是什么意思

- 4.蚕生理病理研究室是什么意思

- 4.蚕茧是什么意思

- 4.蚕豆生产基地建设是什么意思

- 4.蜜源资源是什么意思

- 4.行业标准及操作规程的研究是什么意思

- 4.行为、举止是什么意思

- 4 行书是什么意思

- 4.行政学是什么意思

- (4)行政法是什么意思

- 4. 衡山县是什么意思

- 4.袜类是什么意思

- 4.褐土(肝泥土)是什么意思

- 4. 西丰县是什么意思

- 4.西北部沙丘覆盖冲积平原区是什么意思

- (4)西式婚礼是什么意思

- 4.西柏坡是什么意思

- 4.西洋耐火材料公司是什么意思

- 4.西部平原农牧区是什么意思

- 4.西部旅游区是什么意思

- 4.西部旱区开发工程是什么意思

- 4.要在提高肥效上狠下功夫是什么意思

- 4.见道是什么意思

- 4.规范化阶段是什么意思

- (4)解放战争是什么意思

- 4.解放战争时期是什么意思

- 4 计划生育是什么意思

- 4.计量器具是什么意思

- 4.认识论是什么意思

- 4.议会、内阁、政府是什么意思

- 4.诗教是什么意思

- 4.语法学是什么意思

- 4.调整充实时期(1962—1965年)是什么意思

- 4.调整投资结构,实行倾斜政策是什么意思