出山

山空樵斧响,隔岭有人家。

日落潭照树,川明风动花。

领略这种清明空灵而暗寓禅机的小诗,需要一种透脱的心灵,唯其如此,我们便不必去寻究此山为何山了。有道是“而今得个体歇处,依然见山只是山,见水只是水”(《传灯录》),能“目击道存”者,往往反倒乐意挥洒于“目击可图”,使精妙之理化为美妙兴象。陈与义此诗,就是这样。

若从常情常景上去推想,则前两句所写之境界亦无非常境而已。樵斧响在此山而此山既又空空,则人家所居与樵夫所来处自然在此山之外。斧声历历在耳,为写实;隔岭遥遥猜想,为寄虚;在虚实相济之下,已将山势之重叠廓远生动传出了。不过,若以妙绝常境的心眼去领会,则此处 “山空”之景就非仅寻常题记之词了。作者他诗有云:“喧哗少所便,寂寞今有味”(《寒食》),凡湛怀息机、悠然心远者,自会在空虚静寂中体验到最大的精神充实。皎然尝云: “诗情缘境发,空性唯寂静”,王维因此而常作“空山不见人”,“夜静春山空”之类的诗句。与此相近,陈与义笔下之“山空”或正是其空性之念的外化物吧。诗意究竟何指?值此亦不能不令我们感到困惑了。上面既提到王维,且再就王诗来说,其写终南山有云: “欲投人宿处,隔水问樵夫”,此间意味与它颇有夺胎之缘,试想,题目既作《出山》,岂无投宿之念,而空山樵斧又恰好送来了人间烟火的信息,虽然其远在此山之外。不过,这样理解又似与诗意有违,“隔岭有人家”的言外之意,安见得不在喻示自适于此山之幽静空虚的情怀呢?要知道,从词气上品味,分明是一派安闲。于是,我们最终只能说,此间意蕴,须求之于远近虚实之间,若呆作解会,就索然无味了。

“出山意悠悠”,“胜处频淹留”,诗人本不是以赶路人的心境观物,信步悠悠野兴长,眼中何物不生香?黄昏斜照,晚风花影,以它明丽清婉的风韵撩动着诗人的心旌,心物交融为一派活泼泼的天机。岂止如此,企希于 “语简而益工”的陈与义,在这里更展示了他精确逼真的刻画功夫,并能体物寓兴,使刻意中透出灵动,既为风物传神,又为逸怀畅神。此诗后两句所写景致,若不以敏锐通灵的艺术眼光去鉴赏,很难领略其妙绝之处。“日落潭照树”,请注意,照树者是“潭”而不是“日”,当太阳西落之际,阳光斜射于潭池水面,经过折射而后映照着岸边林木,造成一种富有梦幻色彩的光照效果,使这一瞬间充满了神奇意味。不仅如此,平静的潭水像一面明镜,而折射的阳光恰到好处地投向川谷一侧时,竟使整个川谷格外明丽,置身此地,恍若心灵深处也被这斜阳水光映得通亮。这一切,真有点法国印象派绘画的味道,只不过来得浑融而空灵。如果说这一瞬间的景象是一种整体的静观,从而使 “川明风动花” 与上句之间有一气氤氲之好,那么,其中“风动花”的景象又使这静观的清明中透出了灵动的流丽。不难想见,此际动花之风,乃是“清风徐来,水波不兴”的清风,否则,水波动荡,光影零乱,就不可能折射阳光以 “照树”而致 “川明” 了。看来,诗人之所以要在这静照而空明的境界中特意点出轻微灵妙的那点动感,无非取以动写静而其静更静之义。而经此一点,我们便又恍然解悟,此间之清风动花岂不正自照应着前面的空山斧音吗? 于是,此诗之深层意蕴就昭然可见了,诗人本是要传达那幽静空明境界中的活泼生机,不过,这种任天而动的生机更呈示着幽静空明的神韵,最终使你不期然而然地心游于忘我之界。

山水闲适,时遇理趣。空山幽谷中的樵斧声响,送来的终于不是隔岭人家的烟火气息,而那晚照明川中的风花轻摇,更在喻示着顿悟实相之际的拈花微笑。诗题虽作《出山》,而诗意却写尽山中之趣,陈与义可谓善解兴象之妙者。

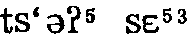

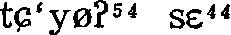

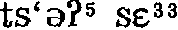

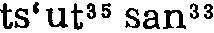

《出山》

山空樵斧响,隔岭有人家。

日落潭照树,川明风动花。

领略这种清明空灵而暗寓禅机的小诗,需要一种透脱的心灵,唯其如此,我们便不必去寻究此山为何山了。有道是“而今得个体歇处,依然见山只是山,见水只是水”(《传灯录》),能“目击道存”者,往往反倒乐意挥洒于“目击可图”,使精妙之理化为美妙兴象。陈与义此诗,就是这样。

若从常情常景上去推想,则前两句所写之境界亦无非常境而已。樵斧响在此山而此山既又空空,则人家所居与樵夫所来处自然在此山之外。斧声历历在耳,为写实;隔岭遥遥猜想,为寄虚;在虚实相济之下,已将山势之重叠廓远生动传出了。不过,若以妙绝常境的心眼去领会,则此处 “山空”之景就非仅寻常题记之词了。作者他诗有云:“喧哗少所便,寂寞今有味”(《寒食》),凡湛怀息机、悠然心远者,自会在空虚静寂中体验到最大的精神充实。皎然尝云: “诗情缘境发,空性唯寂静”,王维因此而常作“空山不见人”,“夜静春山空”之类的诗句。与此相近,陈与义笔下之“山空”或正是其空性之念的外化物吧。诗意究竟何指?值此亦不能不令我们感到困惑了。上面既提到王维,且再就王诗来说,其写终南山有云: “欲投人宿处,隔水问樵夫”,此间意味与它颇有夺胎之缘,试想,题目既作《出山》,岂无投宿之念,而空山樵斧又恰好送来了人间烟火的信息,虽然其远在此山之外。不过,这样理解又似与诗意有违,“隔岭有人家”的言外之意,安见得不在喻示自适于此山之幽静空虚的情怀呢?要知道,从词气上品味,分明是一派安闲。于是,我们最终只能说,此间意蕴,须求之于远近虚实之间,若呆作解会,就索然无味了。

“出山意悠悠”,“胜处频淹留”,诗人本不是以赶路人的心境观物,信步悠悠野兴长,眼中何物不生香?黄昏斜照,晚风花影,以它明丽清婉的风韵撩动着诗人的心旌,心物交融为一派活泼泼的天机。岂止如此,企希于 “语简而益工”的陈与义,在这里更展示了他精确逼真的刻画功夫,并能体物寓兴,使刻意中透出灵动,既为风物传神,又为逸怀畅神。此诗后两句所写景致,若不以敏锐通灵的艺术眼光去鉴赏,很难领略其妙绝之处。“日落潭照树”,请注意,照树者是“潭”而不是“日”,当太阳西落之际,阳光斜射于潭池水面,经过折射而后映照着岸边林木,造成一种富有梦幻色彩的光照效果,使这一瞬间充满了神奇意味。不仅如此,平静的潭水像一面明镜,而折射的阳光恰到好处地投向川谷一侧时,竟使整个川谷格外明丽,置身此地,恍若心灵深处也被这斜阳水光映得通亮。这一切,真有点法国印象派绘画的味道,只不过来得浑融而空灵。如果说这一瞬间的景象是一种整体的静观,从而使 “川明风动花” 与上句之间有一气氤氲之好,那么,其中“风动花”的景象又使这静观的清明中透出了灵动的流丽。不难想见,此际动花之风,乃是“清风徐来,水波不兴”的清风,否则,水波动荡,光影零乱,就不可能折射阳光以 “照树”而致 “川明” 了。看来,诗人之所以要在这静照而空明的境界中特意点出轻微灵妙的那点动感,无非取以动写静而其静更静之义。而经此一点,我们便又恍然解悟,此间之清风动花岂不正自照应着前面的空山斧音吗? 于是,此诗之深层意蕴就昭然可见了,诗人本是要传达那幽静空明境界中的活泼生机,不过,这种任天而动的生机更呈示着幽静空明的神韵,最终使你不期然而然地心游于忘我之界。

山水闲适,时遇理趣。空山幽谷中的樵斧声响,送来的终于不是隔岭人家的烟火气息,而那晚照明川中的风花轻摇,更在喻示着顿悟实相之际的拈花微笑。诗题虽作《出山》,而诗意却写尽山中之趣,陈与义可谓善解兴象之妙者。

出山chūshān

┃━ 指在深山修行的人重返人世。唐·崔峒《送真上人还若兰》诗:“出山逢世乱,乞食觉人稀。”另见909页“出山”条。

出山chūshān

┃━ 喻出仕。《晋书·谢安传》载谢安神识沉敏,少有重名,高卧东山,屡召不出。后桓温请为司马。宋·陈与义《出山道中》诗:“避地时忽忽,出山意悠悠。”另见854页“出山”条。

〗。

〗。 〗。

〗。 〗。

〗。 〗。

〗。 〗。

〗。 〗。

〗。 〗。

〗。 〗。

〗。 〗。

〗。

〗、花县花山〖

〗、花县花山〖 〗、恩平牛江〖

〗、恩平牛江〖

〗、增城〖

〗、增城〖 〗、三水西南〖

〗、三水西南〖

〗、珠海前山〖

〗、珠海前山〖 〗。

〗。 〗、永春〖

〗、永春〖 〗。

〗。 〗、潮阳〖

〗、潮阳〖 〗。

〗。 〗。

〗。

出山

谓入仕任职。《老残游记》第四回: “承两位过爱,兄弟总算有造化的了,只是目下尚无出山之志,将来如要出山,再为奉恳。”

○ 东山再起

出山

古代常有高人贤哲隐居山林,出山后便参与政事。后以出山喻出仕。《晋书·谢安传》;“卿累违朝旨,高卧东山。诸人每相与言,安石不肯出,将如苍生何? 苍生亦将如卿何?”唐杜甫《杜工部草堂诗笺》二四《佳人》诗:“在山泉水清,出山泉水浊。”

出山chū shān

离开山区。比喻出仕或担任某种职条,从事某种事情。《老残游记》四回:“承两位过爱,兄弟总算有造化的了,只是目下尚无出山之志,将来如要出山,再为奉恳。”

出山chū shān

旧时泥水匠行谓盖瓦房。《切口·泥水匠》:“出山: 盖瓦屋也。”

出山chūshān

泛指出来担任某一职务或从事某项工作。

❍ 他~担任排球教练,是众望所归|县长请他~,全权负责新厂的筹建。

回某地

返回原处:退回

回本国:回国 归国 回返祖国

身在异国不能回归:有国难投

回京师:回京 还阙

出任外使的官员回归朝廷:鸣环

在深山修行后重返人世:出山

停止某项活动或工作,人员返回原地:收兵回营

返归原籍:归土 还籍

回到正路:归本

从事工作

就职

从事某项工作:打(~更;~场;~针;~捞) 执事

从事某种活动或工作:做(~媒;~生意)行(~善;~礼;~乐;~贿;~骗;进~) 打(~游击) 闹(~革命) 作(~死;为非~歹) 干(大~快上) 搞

出来担任某种职务,从事某项工作:出山

从事某项任务或工作:将事

开始从事某项工作:开步

从事费力的工作:汲深

从事艰苦的工作:战斗

后来改行从事某项工作:半路出家

出仕

出山 仕宦 官仕 鸣佩 飞五 解带 作茧 振冠 起冠 冠冕 冠组 冠绂 冠绅 冠缨 冠簪 褫褐 振缨 缨弁 缨冠 缨冕 致身 簪裳 簪徽 结授 投竿 释蹻 濡迹 鸣佩 鸣佩 操刀制锦 束带结发

隐居的人出仕:访世

隐士出山佐世:熊飞

结束隐居生活出来做官:解巾从仕

将欲出仕:弹冠振衣 弹冠振衿

相友善者援引出仕:弹冠

朋友之间相援引出仕:弹冠结缦

接受征召出仕:应辟

应贤者之邀而出仕:阴和

为养亲而出仕:谋养

为母出仕:捧檄

为了奉养双亲而出来做官:及亲三釜

开始出仕:脱麻

进入仕途:脱白

由平民进入仕途:白屋起家

始入仕途:起马 鸿渐于干

轻易出仕:轻售 轻出

(出来做官:出仕)

- 明镜高悬是什么意思

- 明长城遗址是什么意思

- 明闽中高傅二山人集是什么意思

- 明陈洪绶水浒叶子是什么意思

- 明院派是什么意思

- 明雪是什么意思

- 明霞洞是什么意思

- 明露香园顾绣精品是什么意思

- 明青格尔是什么意思

- 明顺是什么意思

- 明骥是什么意思

- (明)高友玑 东漈石夫人是什么意思

- 明高忠宪公濯足处石刻是什么意思

- 明鬼是什么意思

- 明鲁王攻舟山之战是什么意思

- 明齍是什么意思

- 昏是什么意思

- 昏是什么意思

- 昏是什么意思

- 昏是什么意思

- 昏与艾依甫是什么意思

- 昏了头是什么意思

- 昏厥是什么意思

- 昏厥复省汤是什么意思

- 昏厥复省汤是什么意思

- 昏君传是什么意思

- 昏天黑地是什么意思

- 昏天黑地是什么意思

- 昏天黑地是什么意思

- 昏天黑地是什么意思

- 昏天黑地是什么意思

- 昏头昏脑是什么意思

- 昏头昏脑是什么意思

- 昏头昏脑是什么意思

- 昏头转向是什么意思

- 昏头鸡是什么意思

- 昏头鸡是什么意思

- 昏姻是什么意思

- 昏定晨省是什么意思

- 昏定晨省是什么意思

- 昏庸 贤明是什么意思

- 昏昏欲睡是什么意思

- 昏昏欲睡是什么意思

- 昏昏欲睡是什么意思

- 昏昏沉沉是什么意思

- 昏暗是什么意思

- 昏椓是什么意思

- 昏迷是什么意思

- 昏迷是什么意思

- 昏迷是什么意思

- 昏迷*是什么意思

- 昏迷是什么意思

- 昏迷是什么意思

- 昏迷 苏醒是什么意思

- 昏醉强盗罪是什么意思

- 昏镜是什么意思

- 昏镜重明是什么意思

- 昏鸡头是什么意思

- 昒是什么意思

- 易是什么意思