《农桑衣食撮要》

农桑衣食撮要

鲁明善,名铁柱,维吾尔族人,出生于高昌回鸪王国。其父加鲁纳答思,久居汉地,官至翰林学士,开府仪同三司等职,《元史》有传。明善天资聪颖,随父入宫后,曾“以世家子执笔抽简于天子左右”;天子察其贤,以奉议大夫,使佐江西行省狱讼之事;至大四年末或皇庆初年初命为中顺大夫、安丰路达鲁花赤(治所今安徽寿县),在任期间,凡郡之所为者,如桥、驿、官舍、蒙古阴阳医学,修之以序,民不告劳,颇有政绩,而且“修农书,亲劝耕稼”,这就是他为了劝农桑,便于安排一年农事而编撰的《农桑衣食撮要》。延祐二年改授太平路总管,也做了不少好事,并“复葺农桑为书,以教人”;延祐六年转任池州路达鲁花赤,秩满后先后转监衢州路、桂阳路、靖州路等地。连领六郡,五为监,一为守”,政绩卓著,声振朝野,“三加弥尊”,“三刻金石”,晚年定居他曾治理过的太平路,死后葬于当涂武林山之原。另有他亲自编定的《琴谱》8卷,目前未见流传。

《农桑衣食撮要》分上下两卷。全书以十二个月为序,逐月写进当月应做的农事,简明易晓,使种艺敛藏之节,开卷了然。内容包括气象、水利、农耕、园艺、蚕桑、农产品的收藏加工等诸多方面,“凡天时、地利之宜,种植、敛藏之法,纤悉无遗,具在是书”。但不引经据典,无繁琐考证,通俗易懂,一切讲求实用。该书虽属月令体裁,但突破月令旧例,很少写民俗和迷信的内容,更加切合生产实际。

《农桑衣食撮要》是鲁明善为了奖励农桑、便于农民安排一年农事而写的,其主要是想是以农桑为本,作为丰衣足食之道,使国家长治久安,这与汉民族中传统的农本思想是一致的,书中强调了合理利用天时地利、发展多种经营、广索自然之恩惠,在此基础上还要求力争兼收“货卖”之利,即通过商品交换,以取得更大的经济效益。反映了进步的经济思想。它是我国元代留下的三部主要农书之一。也是我国历史上重要农书之一。

《农桑衣食撮要》Matters to Food Pro-ducting and Clothing Acquiring

元代月令体裁的农书。又名《农桑撮要》、《养民月宜》。作者鲁明善。

鲁明善主张地方官的首要任务是“教民务本”,而教民最重要的是向农民传授先进的农业生产技术,一般督促是不够的。他“职思其忧,莫此为急”。深入实际向当地老农学习请教,到田间考察研究种植技艺,记录和总结群众的农业生产经验。鉴于当时“务农之书,或繁或简,田畴之人,往往多不能悉”,所以非常需要通俗易懂、简便实用的农书以推广先进技术。延祐元年,他出任安丰路(今安徽寿县)监察官,在任内参考《农桑辑要》,吸收江南农业生产的精华,撰成此书。全书二卷,约1.1万字,按十二个月份的顺序排列,逐条列举当月农家所应从事的作业,写明操作步骤、技术方法、注意事项。由于选材精练,语言通俗,行文简要,所以便于农家掌握,实用性强。内容以农桑为主,也包括蔬菜、果树、竹木、水利、气象、畜牧兽医、药材、养蜂、农副产品加工、酿造、农产品收藏、清理沟渠、修理房舍以及日常生活知识等。

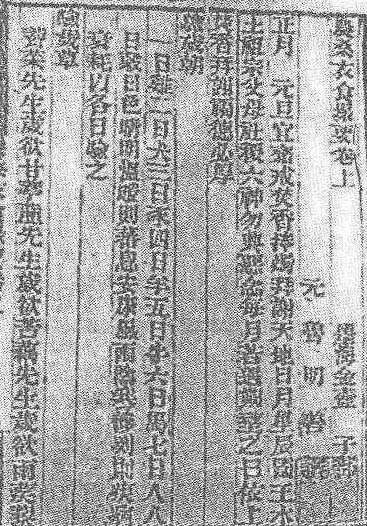

该书初刻于延祐元年(1314),至顺元年(1330)重刻。明代初期编入《永乐大典》,各地官府及民间多有传刻。清代亦有刻印。现存有清嘉庆十三年(1808)《墨海金壶》(见图)、《珠丛别录》、《丛书集成初编》等版本。农业出版社1962年出版了王毓瑚的校注本。

《墨海金壶》刻本《农桑

衣食撮要》书影

《农桑衣食撮要》Nongsang Yishi Couyao

中国元代一部农家历性质的农书。作者鲁明善,本名铁柱,维吾尔族人。生卒年代不详。此书是延祐元年(1314年)他在寿州(今安徽省寿县)做官时,为鼓励农桑而撰。其内容除按月列举应做的农事外,还包括丰歉预测和防止某些农业气象灾害的技术措施。文字简炼通俗,适于一般农民阅读。寿州接近江南,该书反映的地域比唐、五代《四时纂要》反映的地域广专指性也强。这部书版本很多,元明两代都有多种刻本。明刻本也有叫《农桑撮要》、《养民月宜》的。清代又有收入《四库全书》、《墨海金壶丛书》中的版本,但近世通行本错讹较多。1960年王毓瑚以明刻《农桑撮要》为主进行了认真的校注后,由农业出版社重印。

《农桑衣食撮要》Essentials of Food and Clothing

元鲁明善撰。明善本名铁柱,畏吾儿族(今维吾尔族)人,大约生活于14世纪前半叶,曾任寿阳郡(今安徽寿县)郡监,兼管农业。此书成于元延祐元年(1314)。明刻各本均名《农桑撮要》,亦称《养民月宜》,清刻各本均名《农桑衣食撮要》。全书约1万余字,是一部月令体裁的农书,按月将应进行的农事和衣、食、住等方面的有关事宜,排列成有条理的计划。本书的资料主要来自《农桑辑要》,同时还介绍了作者本民族(维吾尔族)传统食品奶酪、干酪等的制作方法。通俗易懂,颇为实用。

农桑衣食撮要

亦称《农桑撮要》,又名《养民月宜》。维吾尔族农学家*鲁明善著。以历书形式,按月令列举每月应进行的农事活动, 并说明其具体的生产技术,具有实用价值。分上下两卷。内容包括耕作、水利、气象、瓜菜、果树、竹木、药草、蚕桑、养蜂、畜牧、酿造以及农畜产品加工等方面。结构谨严,文字简洁,且具有浓郁的民族特点。有《长恩书室》本、《墨海金壶》本、《珠丛别录》本、《半亩园》本、《清芬堂丛书》本等版本。1962年农业出版社王毓瑚校注本较为完好。

农桑衣食撮要

农桑衣食撮要

农业科技著作。又作《农桑撮要》。元延祐元年(1314)完成,任安丰路达鲁花赤时首刊。共2卷,计11000字左右。《自序》中说: “凡天时地利之宜,种植敛藏之法,纤细无遗,具在是书。”举凡气象、水利、农耕、畜牧、园艺、桑茧、竹木、果菜等均有记载。全书按一年十二个月逐月记载,不仅条列应进行的农事,而且记述有关方法,“使种艺敛藏之节,开卷了然”。

农桑衣食撮要

二卷。元鲁明善 (生卒年不详)撰。鲁明善,维吾尔族人,元延祐元年(1314)任寿阳(今安徽寿县)郡监。在任郡监期间撰成《农桑衣食撮要》一书。《农桑衣食撮要》是一本农家历性质的农书。它按月分条罗列农夫应做的农事,对农作物、果树、蔬菜、竹木的栽植培养,家畜、家禽、蜂蚕等的饲养,及收获后农产品的贮藏、加工等一系列农事活动作了详细介绍。此书简明易晓,具有较高的实用价值。鲁明善完成《农桑衣食撮要》后,曾刻版刊印。至顺元年(1330)再度刊印。元政府颁行《农桑辑要》后,鲁明善的《农桑衣食撮要》仍以它的通俗实用而广泛流行于世,弥补了《农桑辑要》“岁用杂事,仅列为卷末一篇,未为赅备”的不足。清乾隆年间将其收入《四库全书·子部农家类》,嘉庆中张海鹏又将其辑入《墨海金壶》丛书,现代人又将其列入《丛书集成初编》。1962年,农业出版社曾出版王毓瑚校注的 《农桑衣食撮要》。

《农桑衣食撮要》

作者鲁明善,以父鲁字为氏,名铁柱,字明善,畏兀儿农学家。至大四年(1311)任安丰路(治今安徽寿县)达鲁花赤,三年期满,于延祐二年(1315)任太平路(治今安徽当涂县)总管。延祐六年(1319)转任池州路(治今安徽贵池)达鲁花赤。以后又历任外省地方官,晚年定居于太平路,死后葬于姑熟(今当涂县)石城乡武林山之原。在任期间,“建学兴礼,以作民纪”,调查了解江淮地区农业情况,研究以往农书著作,在安丰路达鲁花赤任上撰成《农桑衣食撮要》,至顺元年(1314)正式刊行。

《农桑衣食撮要》是为发展农桑,指导农民安排一年行事而编。是书继承东汉崔寔《四民月令》体例,共分12月令,按月记载农事操作和准备,尤其适合江淮、江南地区。诸如:四月“做笋干,卖新笋”,八月“取漆”,十二月“收鳜鱼”。书中还收集大量民间谚语,如“移树无时,莫叫树知”、“多留宿土,记取南枝”,“十耕萝卜九耕麻”等,作为经验介绍给农户。全书文字通俗,简明扼要,讲求实际,对于小农尤为有用。

农桑衣食撮要

书名。元代畏兀儿农学家※鲁明善撰。2卷。明善本名铁柱。大司徒迦鲁纳答思子,以父名为氏。曾任靖州路、安丰路达鲁花赤。延祐元年(1314),出任安丰肃政廉访使,兼劝农事。任内,察视江淮地区农情,研讨诸农书,按东汉崔实《四民月令》,编纂此书。约15000字,列有农事208条。其内容为按月列举应做之农事,包括农作物、蔬菜、水果、竹木之栽培;家畜、家禽、蚕、蜂之饲养;农产品贮藏、加工和酿造等。行文简要,内容明晰,为农家历性质之农书。“凡天时、地利之宜,种植敛藏之法,纤悉无遗,具在是书。”(自序)以补元初司农司所编《农桑辑要》之不足。初刻于延祐元年后。至顺元年(1330),调任大都(今北京)后,此书再次刊印。目前已不见流传。明代三种早期刻本,两种题名《农桑撮要》,一种题名《养民月宜》。收入《永乐大典》者为善。清四库全书本即从《永乐大典》中辑出,题名《农桑衣食撮要》。此后又有《墨海金壶》、《珠丛别录》、《长恩书室》、《半亩园》、《农学丛书》、《农学集成》等刻本。1962年北京农业出版社出版了王毓瑚校注本。

- 瞒报是什么意思

- 瞒昧是什么意思

- 瞒桩儿是什么意思

- 瞒河索是什么意思

- 瞒然是什么意思

- 瞒牢是什么意思

- 瞒病必死,瞒帐必穷。是什么意思

- 瞒盖是什么意思

- 瞒盲公是什么意思

- 瞒眉失眼是什么意思

- 瞒着是什么意思

- 瞒着别人做事,不光明正大是什么意思

- 瞒着盖着是什么意思

- 瞒瞒是什么意思

- 瞒瞒昧昧是什么意思

- 瞒瞒顸顸是什么意思

- 瞒神吓鬼是什么意思

- 瞒神唬鬼是什么意思

- 瞒神弄鬼是什么意思

- 瞒神(儿)唬鬼是什么意思

- 瞒税是什么意思

- 瞒紧是什么意思

- 瞒老是什么意思

- 瞒者里是什么意思

- 瞒肚油是什么意思

- 瞒节头手套是什么意思

- 瞒落是什么意思

- 瞒藏是什么意思

- 瞒藏背掖是什么意思

- 瞒裆裤是什么意思

- 瞒谰是什么意思

- 瞒货是什么意思

- 瞒转是什么意思

- 瞒过是什么意思

- 瞒过初一,瞒不过十五是什么意思

- 瞒隐是什么意思

- 瞒面瞒目是什么意思

- 瞒骗是什么意思

- 瞒骗,诈骗是什么意思

- 瞒魍魉是什么意思

- 瞓是什么意思

- 瞔是什么意思

- 瞕是什么意思

- 瞖是什么意思

- 瞖子是什么意思

- 瞖子草是什么意思

- 瞗是什么意思

- 瞘是什么意思

- 瞙是什么意思

- 瞙瞊人是什么意思

- 瞚是什么意思

- 瞚息是什么意思

- 瞚目是什么意思

- 瞚眼是什么意思

- 瞚瞚是什么意思

- 瞚霎是什么意思

- 瞛是什么意思

- 瞜是什么意思

- 瞝是什么意思

- 瞝瞜是什么意思