关中农田水利史history of irrigation andwater control in the Guanzhongarea

历史上关中农田水利的开发、治理和发展情况。关中平原,西起宝鸡,东到潼关,东西长约300公里,南北宽度一般约40~50公里,由西向东逐渐展宽,平原中间横贯着渭河。该地是周族的发祥地,以后又是秦至唐代封建王朝的京都所在地。因此,唐朝以前灌溉事业发展迅速,唐以后随政治重要性的减弱,灌溉事业也逐步衰落。

关中平原开发历史悠久。周族很早在此定居和从事农业生产。据记载,周族的早期首领公刘在豳地(今陕西旬邑县西南),就利用流泉灌溉农田。到西周时,又引滮池(位于今西安市西北)水,灌溉稻田。

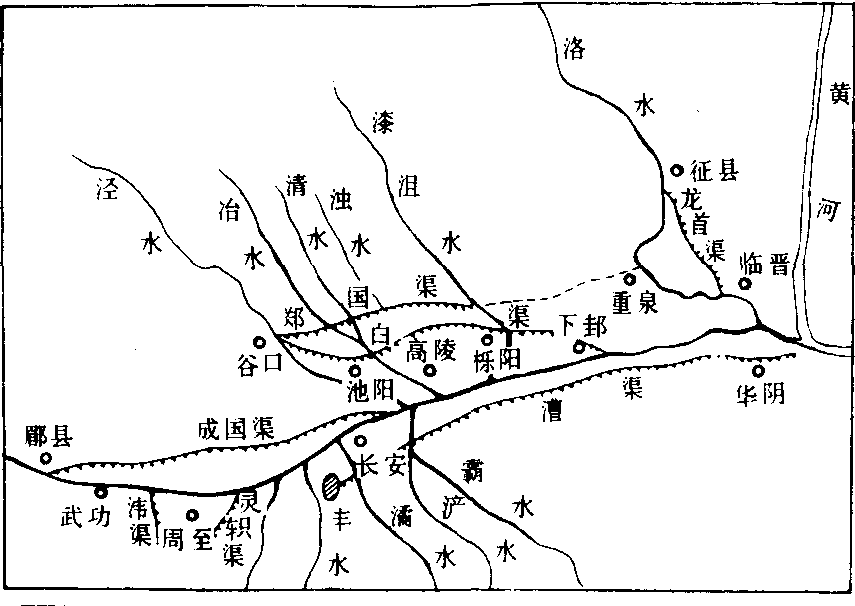

战国至秦汉,关中地区农田水利迅速发展。公元前246年,秦国兴建大型引泾灌溉工程郑国渠,渠道起自仲山(今泾阳县西北),经过今泾阳、三原、高陵、富平等县,注入洛水,干渠长300里(秦里),“溉泽卤之地四万余顷,收皆亩一钟”,于是关中成为沃野之地。汉代为解决京城的粮食供应问题,一方面开漕渠从关东转运粮食,另一方面大力修建引水灌溉工程,以发展关中的农业生产。关中的一些主要河流,渭河及其支流泾水、洛水等都得到利用,渭南地区的山谷水也被开发利用。其中以汉武帝时修建工程最多。汉武帝元鼎六年(公元前111)开六辅渠,以溉郑国渠旁“高卬之田。”太始二年(公元前95),又建引泾水的白渠,渠首起自池阳谷口,引水位置在郑国渠北,干渠下游在郑渠之南,流经今泾阳、三原、高陵、临潼,然后入渭,溉田4500余顷。元朔至元狩间(公元前128~前117),开引洛水的龙首渠。渠道在穿越商颜山时,采用井渠施工法,穿竖井开挖隧洞,隧洞长达10余里,首创了井渠施工技术。武帝时又开成国渠,从今眉县引渭水,灌溉今眉县、扶风、武功、兴平一带农田。此外,西汉时还在今岐山县(一说在周至县)建引𣲗水的𣲗渠,在周至县建灵轵渠(见图)。东汉时在今咸阳县东建有一个小型引泾工程

西汉关中水利分布图

樊惠渠。该渠特点是在泾水中筑有桩基堆石分水堰。汉代渭南的丰水、浐水、灞水等也有灌溉之利,成为关中种植水稻的地区。三国两晋南北朝时期,这时南北处于分裂割据局面,但关中在水利工程上,仍有少量的维修和扩建。如曹魏青龙元年(233)重开成国渠,渠向上延伸引千水,扩大了灌溉面积;又引洛水筑临晋陂,此二项工程共溉舄卤之地3000余顷。377年,前秦苻坚征发3万人,曾对郑白渠进行了一次整修。以后到西魏大统十三年(547),又修理白渠一次。大统十三年还修建成国渠与漆水河的交叉工程六门堰,解决成国渠过漆水河和安全渡汛的问题,并节制来水以供灌溉。大统十六年又在富平县筑堰,称为富平堰,可能是在石川河上筑堰引水灌溉。北周保定二年(562)在今大荔县修建龙首渠,渠首可能在西汉龙首渠下游,渠道不再通过商颜山。

唐代,关中水利事业又一次迅速发展。除修建漕渠,改善水运条件外,古老灌区普遍进行了修复和扩建工程,渠系分布加密,水工技术进一步发展。郑白渠从原来的两条支渠,增为太白、中白和南白三大支渠,武德二年(619)又引白渠水注入下邽县金氏二陂,灌溉屯田。尽管富商大贾在郑白渠上“竞造碾硙,堰遏费水”,但在永徽六年(655)仍可溉田一万余顷。以后为了维护郑白渠的灌溉面积,多次拆除豪富在渠上所立碾硙。宝历元年(825),高陵县令刘仁师又在中白渠上修筑彭城堰,下分4条支渠,即中南、高望、禑南及原来的中白,称为刘公四渠,扩大了灌溉面积。大和元年(827)又修高陵、醴泉、富平等10县渠堰斗门,完善渠系建筑。在郑白渠首泾河上唐代可能已建有拦河壅水石坝,称为“将军翣”。渠口砌有6孔石闸门,称为“洪门”。对成国渠也多次修治。尤其大力维修六门堰。其中咸通十一年(870)维修规模尤大,使韦川、莫谷、香谷、武安诸水汇入六门堰,灌溉武功、兴平、咸阳、高陵等县田2万余顷,其利与泾白不相上下,号称渭白渠。在咸亨三年(672)前,还兴修了属成国渠系统的升原渠。该渠上引千水,经虢镇西北周原东南流,再合漆水河入六门堰,除灌溉农田外,还兼负向长安浮运岐、陇木材。唐代又重建引黄引洛灌溉工程。武德七年(624),云得臣自龙门引黄河水溉韩城县田6000余顷,开元七年(719),姜师度引洛水及堰黄河入古通灵陂,通过引水种稻洗碱,使朝邑、河西(今合阳县东)二县2000多顷盐碱荒地成为膏腴稻田。此外,渭南长安、华阴一带也兴修了许多小型渠道。唐后期在郑白渠等灌溉面积缩小的情况下,为了维持水稻种植业,还在关中推广使用水车。

唐代以后,关中灌溉事业逐渐衰退,大型工程减少,主要集中在维护引泾灌渠上,而小型灌渠修建增多。宋以后,因泾河河床不断刷深,泾渠渠首逐次移向上游,渠名也随之改变。宋代叫丰利渠,元代叫王御史渠,明代叫广惠渠、通济渠,清代叫龙洞渠。这些渠口都开凿在岩石岸上。丰利渠、王御史渠靠泾河一边的引水渠岸,俱用方石砌筑。明代广惠引水渠穿凿大小龙山,隧洞长一里多,先后用了17年时间。明代除引泾水外,还兼用大小龙山的泉水,灌溉面积只有8000顷。清代乾隆以后断泾水,只引泉水,灌溉面积仅有200余顷。此外,明代成化时还一度重开引渭渠道通济渠,宏治间重开引千水的利民渠,共溉田1000多顷,两渠渠线大致和曹魏成国渠西线相当。在古渠灌溉面积大为缩小的情况下,为了抗御干旱灾害,明清时关中小型水利工程兴建很多。如清乾隆时统计西安等47个州县共有灌渠1171条,灌田64万余亩。明清时,尤其在清代乾隆后重视发展关中的井灌事业。

- 齐压压是什么意思

- 齐厮看是什么意思

- 齐叔姬盘是什么意思

- 齐口是什么意思

- 齐口同声是什么意思

- 齐口羊是什么意思

- 齐口裂腹鱼是什么意思

- 齐古是什么意思

- 齐古油田是什么意思

- 齐古阿人是什么意思

- 齐召南是什么意思

- 齐召南敏悟是什么意思

- 齐史是什么意思

- 齐史疑觯是什么意思

- 齐右是什么意思

- 齐右乡人是什么意思

- 齐右壤是什么意思

- 齐叶是什么意思

- 齐司封是什么意思

- 齐合只是什么意思

- 齐吉甫是什么意思

- 齐吉答城是什么意思

- 齐同是什么意思

- 齐名是什么意思

- 齐名并价是什么意思

- 齐后是什么意思

- 齐后主是什么意思

- 齐后主胡太后是什么意思

- 齐后之疟是什么意思

- 齐后化蝉是什么意思

- 齐后氏故是什么意思

- 齐后疟是什么意思

- 齐后破环是什么意思

- 齐后解环是什么意思

- 齐吹是什么意思

- 齐周华是什么意思

- 齐周华上书案是什么意思

- 齐周华逆词案是什么意思

- 齐呼呼是什么意思

- 齐和儿是什么意思

- 齐和帝是什么意思

- 齐和帝中兴元年是什么意思

- 齐咯簇簇是什么意思

- 齐咳咳是什么意思

- 齐咻是什么意思

- 齐哀𣼡印封泥是什么意思

- 齐哇百叫是什么意思

- 齐唰唰是什么意思

- 齐唱是什么意思

- 齐唱歌曲的教学技能是什么意思

- 齐啦是什么意思

- 齐啸云是什么意思

- 齐善恶是什么意思

- 齐喇是什么意思

- 齐嘞是什么意思

- 齐嘲是什么意思

- 齐嘴是什么意思

- 齐噜噜是什么意思

- 齐囫囵墩是什么意思

- 齐园宫当是什么意思