光周期guangzhouqiphotoperiodism

昼夜光照与黑暗的交替及其对植物发育,特别是开花有显著影响的现象,又称光周期现象、光周期效应(photoperiodiceffect)。光周期对地下贮藏器官的形成、叶片形态、落叶和休眠等也有很大影响。

光周期现象最初是美国W.W.加纳和H.A.阿拉德于1919年通过对烟草和大豆进行不同光照长度处理的实验时发现的,1920年他们发表的《昼夜长短及其它环境因子对植物的生长与发育的影响》论文中,提出成花诱导决定于日照长度的理论。进一步地研究证实不同作物、不同品种对光周期的反应有很大差异,并查清在成花反应中感受光周期信号的部位是叶片。

1938年德国的K.C.哈默和J.邦纳发现控制花芽分化的不是光期长度而是暗期(dark-period)长度。植物诱导成花需要一定长度的暗期。在暗期中间,用一定强度的闪光打断暗期,暗期的效果就可被抵消而不能诱导成花。这种“暗打断效应”只需要很低能量的光即可完成。1945年美国的H.A.博思威克、S.B.亨德里克斯和M.W.帕克等测得大豆暗打断试验的作用光谱,表明存在一种对红光吸收很强,对蓝光吸收很少的未知色素。并发现红光促进长日性植物发芽开花,抑制短日性植物发芽开花;远红光则起相反的作用。他们推断这种色素有两种存在形式,即红光吸收型Pr与远红光吸收型Pfr,在红光或远红光作用下,Pr与Pfr可以互相转换:PrPfrPr。1961年已将这种色素分离出来并定名为光敏素(photo-chrome)。

植物通常要达到一定生理年龄才能发生光周期反应。如大豆在子叶伸展期,水稻在接近7叶期,洋麻在接近6叶期才开始对光照长度反应敏感。光周期对植物发育的影响, 主要表现在开花以前, 但也有一些在开花后。通过调节光照时间, 可将生育期缩短。对光周期最敏感的时期称感光期 (light Sensitiveperiod)。植物在经受一定量的适宜光暗期处理后,再移到不利的日照条件下仍能正常开花, 这表明光周期有明显的后效应。

根据开花对光照长度的要求, 加纳等人将植物分为短日性(照)植物、长日性(照)植物和光期钝感植物三类(见感光性)。使植物通过光周期而能开花的最长或最短的光照长度临界值称临界光长 (Critical day-length), 对于短日照植物是指其所需光照长度的上限, 对于长日照植物是指其所需光照长度的下限。此外, 还有一些植物属于几种特殊类型: ❶中日照植物(intermediate day plant):只在一定范围的光照长度下开花, 光照长度再延长或缩短都将抑制花芽形成和开花。

❷长、短日照植物(long-short day plant): 先要求长光照, 后要求短光照才能开花。

❸短、长日照植物(short-long day plant): 先要求短日照,后要求长日照才能开花。

由于光照长度随纬度和季节变化, 以及光周期特别是临界光长的作用, 使植物的分布具有明显的地理性和季节性。在全年光照长度变化不大的热带, 分布着中性植物和短日照植物的晚熟种, 以及长、短日照植物。在亚热带, 分布有短日照植物的中熟种、长日照植物的早熟种及中性植物。温带早春晚秋日照较短,夏季较长, 分布有短日照植物的早熟种、长日照植物的中熟种及中性植物。亚寒带夏季日照很长, 主要有长日照植物的晚熟种。在靠近极地的夏季, 有些长日照植物可以在24小时的连续光照下迅速生长和成熟,并不需要每天的暗期。

植物所需光周期影响的天数随植物种类、年龄、光照长度、光照度以及外界温度而变化, 在自然条件下, 光周期反应所需光照度是很微弱的。如水稻对8~10勒克斯, 大豆对6.5勒克斯就有光周期反应。但强光的光周期效应要比弱光大得多。温度对光周期效应也有影响。某些植物在不同温度下光周期效应完全不同, 如草莓在15℃以下为长日照植物, 在较高温度下却成为短日照植物。

光周期对植物的生长和形态形成、变化也有明显影响, 如有的晚熟马铃薯品种在长日照条件下不能形成块茎; 长日照可促进洋葱鳞茎形成, 短日照则能抑制它; 洋麻叶片在长日照下呈掌状且凹陷很深, 在短日照下凹陷很少; 大豆在短日照条件下形成层活动明显减退。短日照还有促进乔木落叶和进入休眠的作用。

光周期学说在农业上已得到广泛的应用:❶引种。纬度相近地区引种易成功。短日照植物北移因生长季日照延长, 长日照植物南移因生长季日照缩短, 都有延迟发育的作用; 反之, 短日照植物南移, 或长日照植物北移有促进发育的作用。短日照植物引种时, 温度和光照长度的效应是相互叠加的, 对发育期提早或推迟的影响较为突出, 南北距离较远时,则不易成功。长日照植物南北引种, 光温影响是补偿的, 一般较易成功。但在热量条件较差地区, 从高纬度引种短日照植物, 往往有利于避霜早熟。但对收获营养体为主的作物, 则要防止过早向生殖生长转化。

❷育种工作中利用光周期调节花期实现品种间杂交。日本早在本世纪20年代, 已使用短日照处理水稻, 促进抽穗和补充光照处理抑制抽穗, 从而促使杂交亲本花期相遇。利用光周期效应使作物提早发育,还可以实现加代繁殖,缩短育种年限。

❸调节播栽期。选择适宜的播种期和移栽期, 使自然日照、温度与作物的要求相一致, 是提高产量的主要条件。如华北以收获子粒为目的的玉米, 可采用早熟品种夏播, 但青贮饲料则可采用感光性强的中、晚熟品种, 以尽可能获得较大较多的营养体。在水稻生产上也要根据品种的感光性强弱对成熟期的影响, 来合理安排其播种期和移栽期, 以保证正常成熟。

❹花卉栽培。利用光周期现象进行人工调节花期, 能使短日照植物的菊类在任何季节开花。

光周期photoperiod

作物生长和发育对昼夜相对长度的反应。光周期对作物发育起着促进或抑制的作用,也可表现在对某种产品器官(如块茎、鳞茎)形成的促进或抑制。蔬菜作物按生长发育和开花对日照长度的要求可分为长日性、短日性和中光性蔬菜。

长日性蔬菜: 较长的日照 (一般为12~14小时以上)促进植株开花,短日照延迟开花或不开花。属于长日性蔬菜的有白菜、甘蓝、芥菜、萝卜、胡萝卜、芹菜、菠菜、莴苣、蚕豆、豌豆、大葱、洋葱等。短日性蔬菜: 较短的日照(一般在12~14小时以下)促进植株开花,在长日照下不开花,或延迟开花。属于短日性蔬菜的有豇豆、扁豆、苋菜、蕹菜,以及大豆中的迟熟品种等。中光性蔬菜: 在较长或较短的日照条件下都能开花。属于中光性蔬菜的,如黄瓜、番茄及菜豆和菜用大豆中的早熟品种。这些蔬菜理论上是属于短光性植物,但不敏感,可视为中光性植物。

蔬菜作物光周期反应与原产地的地理纬度有关,短日性蔬菜起源于热带或亚热带地区,当地终年日照长度为12小时左右,长日性蔬菜起源于纬度高的温带地区,当地日照长度约在14小时以上。另外与原产地的海拔高度也有关。

长日性和短日性植物的光照界限往往是相互交叉的,长日性蔬菜的临界光期可以短于14小时,而有些短日性蔬菜的临界时数可以长于12小时。如长日性的白菜、芥菜,在长日照下可以很快开花,而在较短的日照下(每天8~10小时)也可以开花,只是开花的时间较迟。可采用人工选育来改变蔬菜光周期性。如起源热带的番茄、黄瓜原是短日性蔬菜,在北方选育成的品种能在长日照下开花结果; 长日照的甘蓝、青花菜可选育出在短日照下形成花薹和开花结实的品种。对于长日性植物光照是重要的,暗期则不重要,甚至可以在连续的光照条件下开花。而短日性植物并不一定要求短的光照时间,但暗期的长短对发育的影响更为重要。如大豆的晚熟品种只要在每个周期中有10小时黑暗,则不论在这一周期中有16小时或4小时光照,都能诱导花原基的产生。

光周期反应还受光波组成的影响,如红光和橙黄光的效应明显,蓝光较差,而绿光几乎没有效应。利用不同光波于暗期作光中断的试验,证明红光与远红光(近红外光)有拮抗作用,如短日性作物,暗期用红光为中断光,会抑制开花,如红光中断后再以远红光为中断光,可以消除或减弱红光的干扰。这是因为红光可以转变光敏色素P660(不活动状态)为P730(活动状态),而远红光则可以转变P730为P660。

光周期在生产中有重要意义:❶正确选择品种:不同地区应选对日照相适应的品种,如北方的洋葱品种不能引至南方栽培,否则易发生先期抽薹。

❷确定播种季节:如菜用大豆的早熟品种对短日照要求不严,可以早播和分期播种;而晚熟品种对短日照要求严格,过早播种生长期很长,易发生徒长。

❸诱导开花: 如蕹菜、豆薯等短日性作物在长日照地区栽培不能开花,缩短日照可诱导开花,形成种子。

光周期photoperiod

昼夜相对长度的变化控制植物生长发育的。而植物对昼夜光照与黑暗交替发生反应的现象,则称光周期现象(photoperiodism)。光周期和光周期现象对观赏植物、观赏园艺都很重要,因在观赏植物栽培、应用,尤其是人工控制花期中,需要利用自然规律,掌握生长开花特性,更好地为人们服务。根据不同植物对昼夜相对光照长度的反应,可将植物分为三大类:❶短日性植物,在自然条件下多在秋季开花,如菊花、紫苏、一品红、早春开花的草莓等;

❷长日性植物,这类植物多在春夏季开花,如紫罗兰、金鱼草、矮牵牛等;

❸日中性植物,它们在任何自然光照下都可开花,即对日照长短无明显反应,如香石竹、月季花等。植物的光周期特性,是由该物种起源地的环境条件,特别是日照条件所决定的。短日植物都起源于热带,而长日植物则发源于高纬度地区。杂交育种及人工选择能在一定范围内改变光周期特性,培育出适应性很广的品种。如矮牵牛目前已是分布很广的园林花卉,许多热带起源的花卉经广泛栽培和多年人工选择,现已成为日中性植物。

植物对日照长短的感受由光敏素(phytochrome)所接收,它有两种构型,在光下转变为红光型(Pr),在黑暗中转变为红外光型(Pfr)。这两种型态比例的变化,记载着日照长短的变化。就开花而言,感受光照长短的是叶片,对于仙人掌类花卉则是绿色的茎,最终反应部位是茎的生长点。光敏素感受光照长短后,促使叶片细胞产生某些信息转移到茎生长点,引起生长点分化的改变。至于Pfr/Pr比值的变化如何调控植物体的生理过程,经长期研究,虽假说很多,但至今还不完全清楚。

光周期通过光敏素除控制植物开花外,还能调控种子萌发,茎的伸长与向光性,叶片及叶绿体对光的取广场绿化(square and circle greening) 对城市各类型广场配植观赏植物改善和美化广场环境的作业。城市广场有交通广场、商业广场、纪念广场、集散广场等类型。

交通广场 在城市道路平交叉口,因车辆过多,常在交叉处扩大成为环形道路,车辆改为同方向单行,免除红绿灯信号,保证了交通安全。在环形路间留出的圆形空地称为“环岛”,凡4条道路交汇的环岛,直径应在40~50m,是最常见的交通广场。绿化要点:❶为了安全不设人行横道,不许行人进入广场,绿化的装饰性超过功能作用,所以常喻为线状绿化上的明珠。

❷植物的高度,自圆心向周边逐渐减低,设在周边的灌木或花坛不宜超过1m。

❸广场地面要铺设草坪,各式花坛要求花色、图案纹样精美,管理周到,代表该城市的面貌。

❹市中心或人流较多的交通广场可以在其间增设喷泉、水池、雕塑等,丰富立体景观。

商业广场 大型百货商店或商场常在其四周或入口处设广场,有时附设停车场。其绿化要点是:❶广场四周要有单行或多行乔木,下设坐椅。

❷地面大部分用水泥、各色水泥板或条石铺装。花卉可种在边缘的带状花坛或可移动的大型花盆内。广场中部人流多,不设花坛。

❸广场四周要尽量不设或少设广告牌。

纪念广场 具有宗教和政治意义的建筑物前面,常设有宽阔的广场。古代教堂、庙宇、宫殿、纪念碑或塔的附近均有广场。在一定的周期性集会上人流拥挤,所以这里的绿化具有长期性和临时性的两种。长期性的绿化以提供树荫、减少地面辐射为主,边缘处加些休息设施。临时性的是为了迎接节日或集会,放置大量盆栽花卉,有时还设有以植物材料为主的各种立体小品,加上各式喷泉、水池及彩色灯光等,属装饰性布置,形成华丽的节日气氛。如十月一日的北京天安门广场即是。

集散广场 公共建筑如火车站、航空港、海港等;文化建筑如美术馆、博物馆、文化宫等;公共绿地如公园、风景名胜、文物古迹等,都有大批游人或过客,他们只是在出入口处短暂停留,所以人数众多,但滞留时间向,叶的睡眠运动与脱落、休眠等生理过程。许多木本植物的冬季休眠受光周期调控。如中国红松南移时,由于秋、冬季日照长于其原产地者,不能及时进入休眠,芽易被冻死,是其引种驯化成功的重要限制性因素。

还有些观赏植物的开花习性与光周期、光强度有关,如牵牛花等早晨开花,半支莲等日间开花,晚香玉、紫茉莉傍晚开放而花香亦浓,昙花夜间开花,睡莲日开夜闭,等等。这些现象在花卉应用上很重要,如月见草属花卉,就是夜花园中常用的观赏植物。

光周期photoperiod

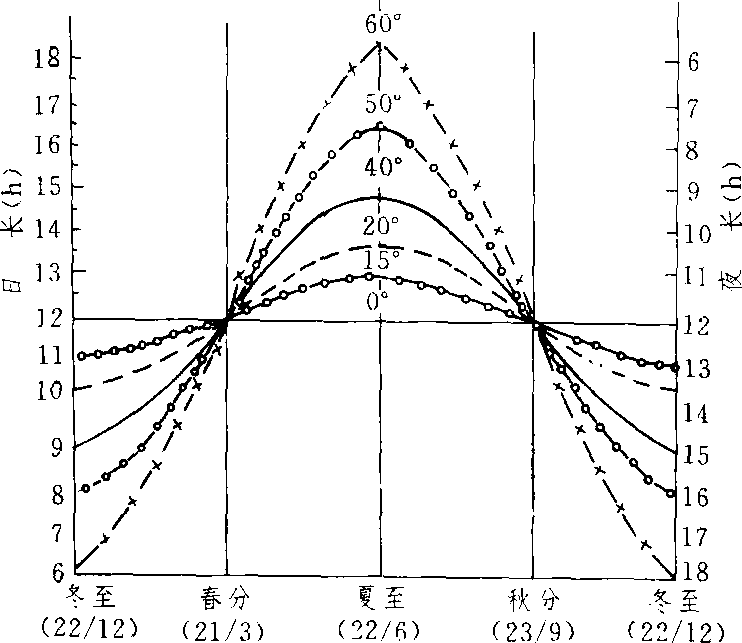

一天中白昼和黑夜的相对长度。随季节和纬度而变化。就北半球而言,同一纬度地区的日照长度,一年内随季节而变化。夏至最长,冬至最短,春分和秋分各为12 h。同一季节的日照长度随不同纬度而变化。夏至日纬度越高,白天越长,冬至日纬度越高黑夜越长。植物的许多生理过程受光周期影响,如花诱导,腋芽演变,落叶休眠,鳞茎、块茎、球茎等繁殖器官的形成等。

北半球不同纬度地区昼夜长度的季节性变化(北京约在北纬40°)

光周期

见“农业”中的“光周期”。

光周期

photoperiod

- 唐宋词精品译注57是什么意思

- 唐宋词精品译注58是什么意思

- 唐宋词精品译注59是什么意思

- 唐宋词精品译注6是什么意思

- 唐宋词精品译注60是什么意思

- 唐宋词精品译注61是什么意思

- 唐宋词精品译注62是什么意思

- 唐宋词精品译注63是什么意思

- 唐宋词精品译注64是什么意思

- 唐宋词精品译注65是什么意思

- 唐宋词精品译注66是什么意思

- 唐宋词精品译注67是什么意思

- 唐宋词精品译注68是什么意思

- 唐宋词精品译注69是什么意思

- 唐宋词精品译注7是什么意思

- 唐宋词精品译注70是什么意思

- 唐宋词精品译注71是什么意思

- 唐宋词精品译注72是什么意思

- 唐宋词精品译注73是什么意思

- 唐宋词精品译注74是什么意思

- 唐宋词精品译注8是什么意思

- 唐宋词精品译注9是什么意思

- 唐宋词论丛是什么意思

- 唐宋词论稿是什么意思

- 唐宋词评译是什么意思

- 唐宋词选是什么意思

- 唐宋词选1是什么意思

- 唐宋词选10是什么意思

- 唐宋词选11是什么意思

- 唐宋词选12是什么意思

- 唐宋词选13是什么意思

- 唐宋词选14是什么意思

- 唐宋词选15是什么意思

- 唐宋词选16是什么意思

- 唐宋词选17是什么意思

- 唐宋词选18是什么意思

- 唐宋词选19是什么意思

- 唐宋词选2是什么意思

- 唐宋词选20是什么意思

- 唐宋词选21是什么意思

- 唐宋词选3是什么意思

- 唐宋词选4是什么意思

- 唐宋词选5是什么意思

- 唐宋词选6是什么意思

- 唐宋词选7是什么意思

- 唐宋词选8是什么意思

- 唐宋词选9是什么意思

- 唐宋词选笺是什么意思

- 唐宋词选编是什么意思

- 唐宋词选释是什么意思

- 唐宋词通论是什么意思

- 唐宋词鉴赏1是什么意思

- 唐宋词鉴赏10是什么意思

- 唐宋词鉴赏11是什么意思

- 唐宋词鉴赏12是什么意思

- 唐宋词鉴赏13是什么意思

- 唐宋词鉴赏14是什么意思

- 唐宋词鉴赏15是什么意思

- 唐宋词鉴赏16是什么意思

- 唐宋词鉴赏17是什么意思