先天性唇裂

唇裂,俗称“兔唇”,可以单独发生,或合并腭裂,在先天性颜面裂畸形中最为常见(参见“先天性颜面裂”)。据世界多数国家和包括我国学者在内的调查结果表明,唇裂(或合并腭裂)的发生率均在1:700~1,000之间。男性较女性多,约为2:1。唇裂多发生在上唇,有单侧裂、双侧裂、正中裂,其中以单侧裂多见,单侧裂中又以左侧较多,左右之比约为2:1。双侧裂次之。中央裂少见。唇裂也可发生在下唇,只有中央裂,极为罕见。唇裂是常见的先天性疾病,不仅严重损害患儿容貌的完整,且影响吮乳,妨碍发音和牙槽弓的发育。唇裂患儿易患上呼吸道感染,合并腭裂者尤甚。

唇裂的发病机理 唇裂是由于胚胎期间唇的正常发育受阻所致。关于唇的正常发育,有突起融合和中胚层团渗入两种学说。

突起融合说,是His于1874年所提出的学说。当胚胎发育至第4周时,在原始口的周围出现五个突起,一个额鼻突位于原始口上方的正中,两个上颌突和两个下颌突分别位于原始口上方和下方的两侧。第5周时,额鼻突的上部逐渐发育成额部和额骨,下端生成一个鼻中突和两个鼻侧突。鼻中突与额之间的部位称为三角区,以后渐渐突起形成鼻梁、鼻尖和鼻骨等。第6周,鼻中突的末端又分化出两个球状突,球状突与鼻侧突之间的凹隙称为鼻凹,将来发育成鼻孔。在额鼻突增长演变的进程中,上颌突也渐向中线方向生长伸展,使眼眶与口腔分隔。至第7周时,两个球状突在中线部位互相结合,构成鼻小柱,人中,以及名为前唇的上唇中央部分。并向口内发展生成切牙骨。上颌突,上与鼻侧突融合,形成鼻侧、鼻翼、面颊的上部,下与球状突相连,生成鼻孔底和上唇的外侧部分。在深部发育成颧骨、上颌骨,和在口腔内由牙槽突向中线方向生长的两个腭突。第8周时,两侧腭突渐与切牙骨相连,构成完整的牙槽弓和上腭。

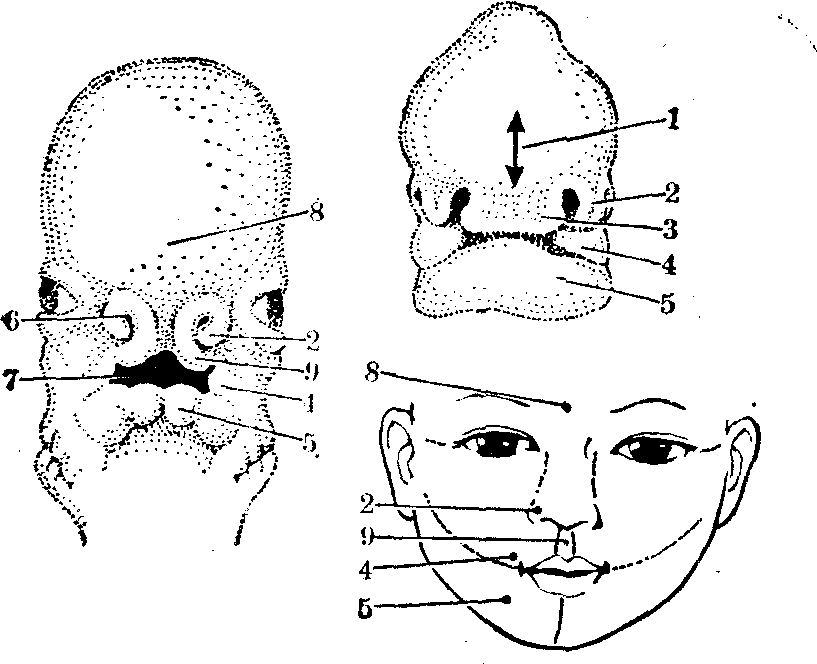

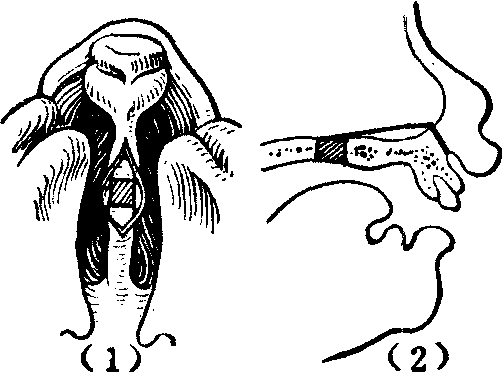

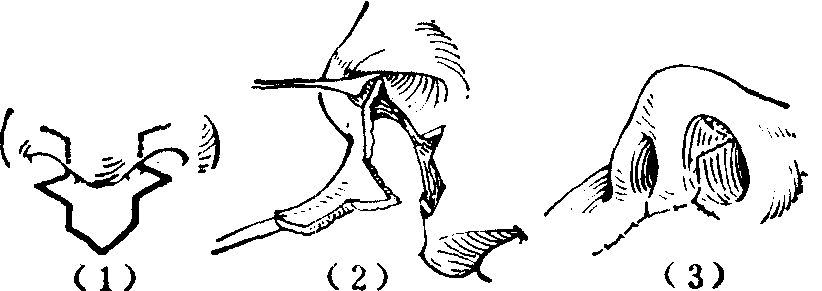

下颌突,随着额鼻突和上颌突的演化,在上方与上颌突,在下方的中线部位与对侧互相结合,发育成下唇、面颊的下部、下颌骨、舌的前2/3部等(图1)。

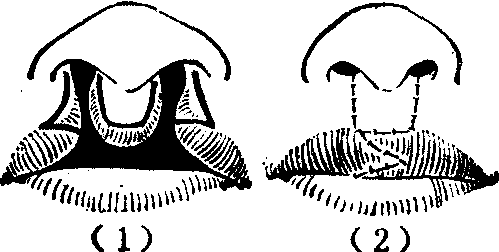

图1 唇裂发病的胚胎学机理,突起融合说示意

1. 三角区;2. 鼻侧突; 3. 鼻中突;4. 上额突;5. 下额突; 6. 鼻凹; 7. 原始口; 8.额鼻突;9. 球状突。

一些学者根据上述假说推测,在胚胎的早期发育过程中,各突起的融连如因故发生障碍,则于口唇的相应部位遗留缺口裂隙,即成为临床所见各种类型的唇裂。

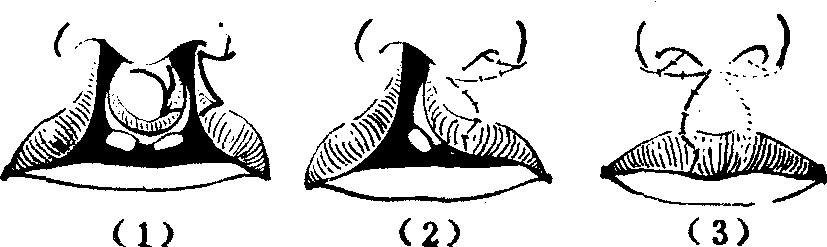

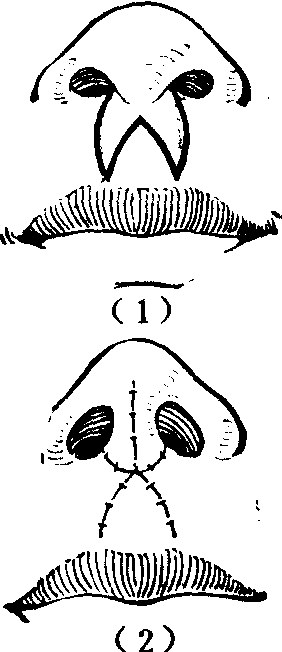

中胚层团渗入说,是Stark于1954年在前人研究的基础上通过对人胚胎的观察而提出的学说。Stark认为,于胚胎早期,在额鼻隆突下部,出现外由外胚层和内由内胚层的上皮组织构成的双层膜状结构,称为鳃膜,或“上皮墙”。其后,有来自头部上方和两侧的共三组中胚层团渗入墙内间隙,上方的中胚层团再分为两叶,墙面随中胚层团的渗入而呈现相应沟纹。在正常情况下,中胚层团迅速发育,形成肌肉、神经、血管、淋巴管、软骨、骨骼等组织,以强化“上皮墙”。随后,三组互相接合与“上皮墙”共同演化为完整的上唇、鼻中隔软骨和切牙骨等。如某中胚层团渗入不充分或缺如,致“上皮墙”未得强化,不能随口腔周围组织结构的迅速增长而继续相应发育,终至在薄弱的沟纹部位因逐渐受牵拉而发生部分或完全的断裂,乃成为临床所见的各种类型的唇裂(图2)。偶见在唇裂裂口部有横跨于两侧间纤细的象受牵拉而似断未断称为Simonart系带的条索,和仅表现为局部中胚层组织发育不良,肌层薄弱,皮肤呈较浅的凹痕,并无缺口,称为隐裂的最轻型唇裂,都可作为此说的佐证。

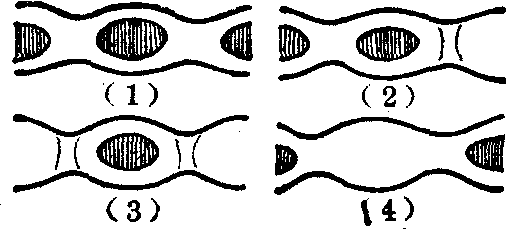

图2 唇裂发病的胚胎机理,中胚层团渗入说示意

(1) 正常; (2)单侧唇裂; (3)双侧

唇侧; (4) 唇正中裂。

导致胚胎发育异常的原因,在少数病例中可以追溯出有遗传因素的存在,但大多数还是由于外因所造成。有些学者根据动物实验结果推论,认为营养缺乏、病毒感染、缺氧、药物中毒、机械性损伤、免疫反应,以及胎儿母亲情绪的过度紧张激动等,都可能是诱发因素,但确切病因尚待进一步探讨。

唇裂的分类 有以形态学为根据和以胚胎学为根据的两种方法。

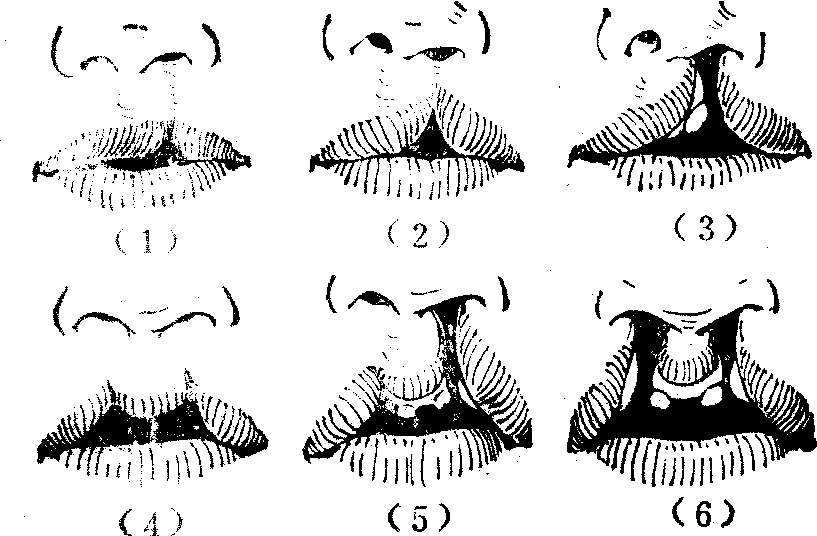

按形态分类,简单明了,便于临床实用,是一般习用的方法。通常将唇裂分为单侧裂、双侧裂、正中裂三类。为进一步表明裂的部位,单侧裂应标出左右,正中裂应说清上下。表明裂的程度,应纪录是不完全裂还是完全裂。不完全裂的裂口局限于红唇或部分唇部。此外,仅有口轮匝肌发育不全,皮肤和粘膜完整,皮面呈较浅凹陷的隐裂或称为皮下裂的唇裂,也是不完全裂的一种。完全裂则自红唇直至鼻孔底完全畅裂,并有牙槽突裂。裂的程度还可用三度法表示,一度裂局限于红唇,二度裂裂及部分唇部,三度裂裂达鼻孔底。双侧唇裂两侧裂的程度可以一致或有轻重差别。完全裂或三度裂常合并有腭裂 (图3)。

图3 按形态分类的各型唇裂

(1)左一度唇裂; (2)左二度唇裂; (3)左三度唇裂;(4)双侧一度唇裂; (5)双侧,左三度右一度唇裂;(6)双侧三度唇裂。(上唇、下唇正中裂见“先天性颜面裂”图1)。

按胚胎学分类,系根据在胚胎发育过程中,切牙骨、鼻中隔前部和前唇作为一个整体发育较早 (在胚胎第4~7周)称为初腭。口盖自切牙孔至悬雍垂发育较迟(在胚胎第7~12周)称为次腭。二者以切牙孔为界。发生在初腭者名为初腭裂,亦即唇裂。发生在次腭者名为次腭裂,亦即腭裂。此外,还有初腭次腭混合裂,亦即唇裂合并腭裂。此种方法实际是将唇裂和腭裂包括在一起的分类法。

上唇的正常解剖和唇裂的病理解剖 唇裂的修复手术,外形要求高,故须以熟悉上唇和鼻部的正常形态解剖,和认识唇裂的唇和鼻部的病态解剖为基础。

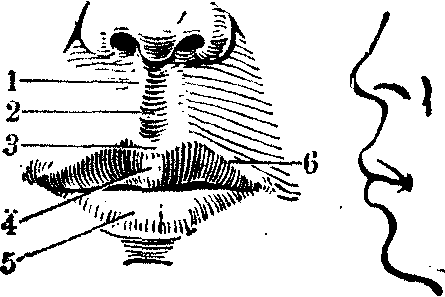

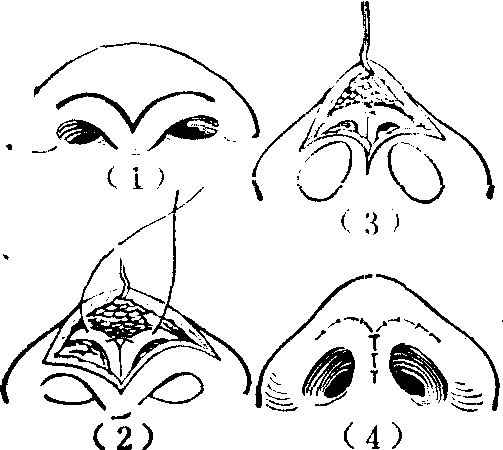

正常上唇,始于鼻小柱、鼻孔底和鼻翼的基部,向下延伸,两侧与颊部相连。下端的游离缘为皮肤与粘膜的移行部分,色鲜红,名为红唇,其中央部最厚并微向前方突出,称为红唇结节或唇珠,由此向两口角延伸逐渐薄弱。红唇上缘与皮肤的分界线呈弓背形,称为唇弓。唇弓的两个最高点为弓峰。由鼻小柱向下至每一唇弓弓峰的两条稍隆起的线称为人中嵴,两嵴间的弧面凹痕名为人中。由侧方观察,上唇表面由上而下呈微凹入的弧线,红唇微向前翘,使上唇的游离缘较下唇稍向前方突出,整个上唇也位于下唇之前(图4)。

图4 上唇的正常形态解剖

1.人中嵴; 2.人中; 3.唇弓; 4.唇珠;5.红唇; 6.红唇上缘。

单侧唇裂,表现为唇、鼻、牙槽突的综合畸形,畸形的轻重因唇裂的程度而异。裂的外侧方称为裂侧,裂侧的红唇短但常较厚。裂的内侧方称为健侧,健侧的红唇较长,在红唇上缘可以辨认出处于倾斜位置的不完整的唇弓形象。鼻尖向健侧歪扭,裂侧的鼻翼宽扁并向内塌陷,游离缘较长而下垂,鼻翼基部与面颊间的交角由正常的锐角转变为钝角。鼻孔宽阔,鼻小柱基底向健侧偏移。完全性唇裂的鼻孔底部完全裂开,还有牙槽突裂,裂的内侧端常向前方突翘,而外侧端则多向后退缩,局部牙齿的生长和排列亦均失常态。

双侧唇裂,也包括唇、鼻、牙槽突的综合畸形。畸形的轻重决定于前唇和切牙骨的形态和错位程度。前唇常较短小,肌肉发育不良,组织薄弱,红唇狭窄宽度明显不足。前唇和切牙骨的位置随唇裂程度的加重由垂直位转变为向前方倾斜,翘出,以至呈水平方向,或还有歪斜和扭转。鼻尖低平。两侧鼻翼扁平,鼻孔横阔,如两侧唇裂程度相同则多较对称。鼻小柱短缩,严重者则几近完全消失,前唇和鼻尖直接相连。两侧牙槽突裂的牙槽突外侧端显著向后方移位,致使牙槽弓狭缩。裂部牙齿的生长和方向失常。

正中裂,轻度的上唇正中裂仅为局限于红唇或唇部中央部位的缺口,重度者还常合并有鼻正中裂或颜面正中裂。下唇正中裂,除唇裂外,还常伴有下颌骨和舌前部的分裂,舌系带短缩,及位在颈前的连接于颏部与胸骨切迹间的挛缩带(参见“先天性颜面裂”)。

唇裂修复的手术时间和麻醉方法 手术以尽早施行为原则,早日修复后,由于将分裂的口轮匝肌缝合后所产生的约束压塑作用,不仅可以阻止完全性唇裂的牙槽突裂畸形的继续发展,还可使分离的两端互相接近,有利于牙槽弓的正常发育和日后的修复。但也不宜于出生后不久即进行。为方便计,可采用“三过10原则”,即年龄超过10周,体重超过10磅,和血红蛋白超过10g。具备以上三项条件时即可施行手术。但一般为了保证安全稳妥,仍多主张延至生后3个月或6~12个月进行较为适宜。此前,应积极作好各项术前准备工作。包括详细的全身检查,有无其他部位的先天性畸形。由儿科医师指导喂养以改善和加强营养状况,预防和治疗上呼吸道感染。口腔科医师配合作必要的正畸治疗,以降低修复缝合技术操作的难度,和提高治疗的效果。唇裂合并腭裂时易患中耳炎,应由耳科医师协助诊治。

麻醉方法,以基础麻醉结合眶下神经阻滞麻醉法最为安全可靠,术中患儿保持深睡状态,但仍有吞咽和呛咳反射等机能存在,不致发生误吸引起呼吸道梗阻。

唇裂的修复属于操作技巧要求高的选择性手术,应该在适当的时间和平稳的麻醉下安全而从容不迫的完成。

唇裂手术的基本原则和操作步骤 唇裂的修复,手术方法虽然繁多,但有其所应共同遵循的原则,并可根据这些原则对某种修复设计是否可行进行评价。此外,不同的修复手术具有共同的基本操作步骤。

唇裂修复的基本原则,包括:

❶唇裂畸形的构成以组织错位为主。因此,修复时只需切开复位、进行局部调整后直接缝合,不需移植组织补充。但亦切忌切除组织过多,以免缝合后太紧,致上唇宽度不足,不仅不能形成如正常微凹入的侧视弧线,并造成整体向后退缩位居下唇后方的反常形态。健侧红唇上缘所见倾斜而不完整的唇弓应予保留,以便用以形成较为自然的唇弓形象。

❷唇和红唇部都应避免直线缝合,以防止日后缝合瘢痕收缩在红唇部出现切迹状缺口畸形。红唇部应以左右红唇瓣互相拼插镶嵌缝合构成,以达到两侧的匀称,形成唇珠和上唇下部微向前翘的外形效果。

❸修复后的上唇长度,宁可失之稍短,不可太长。

❹注意鼻畸形的同时矫正,要求达到鼻尖位置端正,两侧鼻翼、鼻孔形状和大小基本一致。

唇裂手术的基本操作步骤,包括:

❶定点。手术开始,先分别在健侧和裂侧的唇部皮肤和红唇上缘上用小针头蘸龙胆紫溶液轻刺皮肤定点,作为切开和缝合的标志。此法的点位明确,牢固可靠,不易在手术过程中被擦除消失。各手术方法的不同主要为定点设计的差别。

❷剥离。经龈唇沟部稍偏唇粘膜侧作切口,深度直达上颌骨前壁。紧贴骨膜向两颊、裂侧的鼻翼和鼻小柱的基部进行较广泛的剥离。目的在于使错位的组织易于复位,和达到无张力缝合。

❸切开。沿所定各点的连线垂直全层切开唇组织。切除裂口两缘的皮肤组织,但保留红唇并各形成红唇瓣备用。

❹缝合。由里及外,先缝合龈唇沟部用于剥离减张的切口,再以定点为准左右准确对合,依次缝合唇部的粘膜、肌层和皮肤。为防止术后创口裂开,肌层的严密缝合最为重要。最后,将两侧红唇瓣于适当剪裁修整后互相交错缝合形成红唇。唇裂修复后外形的优劣,红唇对合的恰当与否往往占有重要位置,必须精心调整和操作。

唇裂修复手术方法举例 以下列举几种在既往历史中不同时期曾广泛应用,和现代仍较流行的具有代表性的唇裂修复手术方法。从中还可以看出唇裂手术的进展和逐步提高日臻完美的过程。各种方法互有短长,术者应掌握几种手术,针对不同的畸性特点,灵活运用相互补充,而不拘泥于一种方法,才能有所创新而取得良好的疗效。

1.单侧唇裂的修复手术:

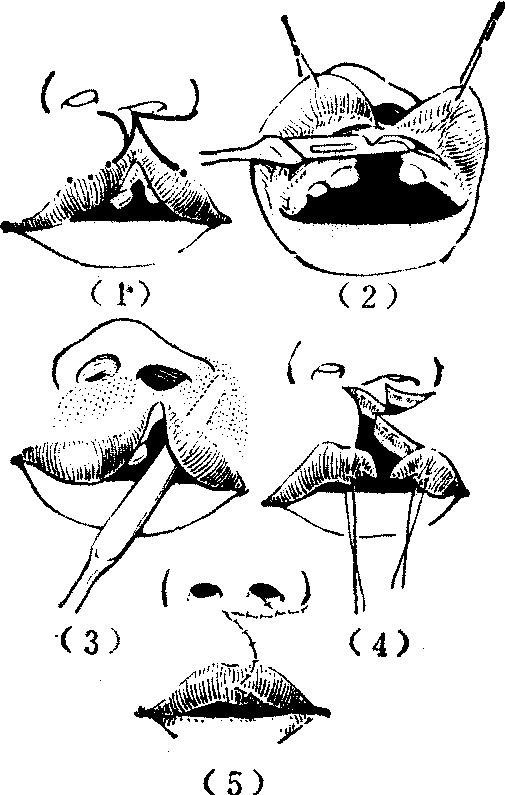

(1) Rose-Thompson法:始于1879年,系根据曲线长于直线的原理,于裂之两侧,自鼻孔底至红唇,各作弧线形切口,将唇部全层切开。切除裂口区的部分唇组织后,相对缝合成一条直线。由弧线缝合成直线,可使上唇具有适当的长度 (图5)。此种手术是较原始而粗糙的方法,虽操作简易,但直线缝合缺点甚多。现仅偶用于极轻度唇裂的修复。

图5 Rose-Thompson单侧唇裂修复术

(1)切口,两侧均呈弧线形; (2)修复后,由上至下的直线缝合。

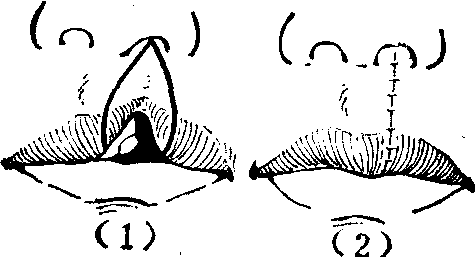

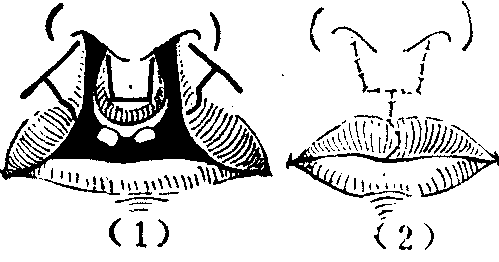

(2) Blair-Mirault-Brown-McDowell法:始于1930年。本法特点为在裂侧行反L形切口(左侧唇裂),或L形切口(右侧唇裂),形成一个小的三角形唇瓣,用以插入健侧,既可避免直线创口缝合,且使唇下部有较大的宽度,可以收到红唇部微向前翘的效果。此法并将裂缘的红唇保留形成两个红唇瓣,左右镶嵌缝合。这些原则在其以后相继出现的各种修复设计中均被广泛采用。本法的缺点为切除的正常唇组织较多,缝合后较紧,致显上唇宽度不足,难以达到预期效果。且不能形成唇弓(图6)。

图6 Blair-Mirault-Brown-McDowell单侧唇裂修复术

(1)切口,裂侧呈反L形;(2)修复后,红唇部左右镶嵌缝合。

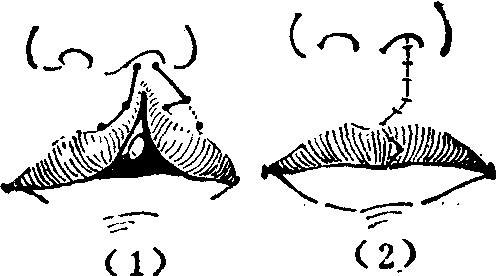

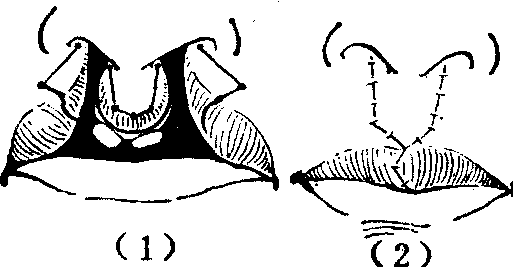

(3) LeMesurier法:始于1949年。此法健侧的切口呈反L形(左侧唇裂)或L形(右侧唇裂),裂侧呈T形。用在裂侧所形成的矩形瓣插入健侧,使上唇下部较为丰满。另外在定点设计中设法构成唇弓,为唇裂修复术的又一步改进和提高 (图7),但本设计所形成的唇弓系人为的两侧拼凑合成,因裂侧上唇较健侧窄小,加以所切除的唇组织也较多,缝合后往往较紧,不仅上唇宽度不足,且唇弓常偏位于裂侧,左右也难于完全对称。有时上唇也稍嫌过长。此外,定点设计比较复杂,不易准确掌握,均为本法的不足之处。

图7 LeMesurier单侧唇裂修复术

(1)切口,裂侧呈反L形,健侧呈T形;(2)修复后,可见唇弓。

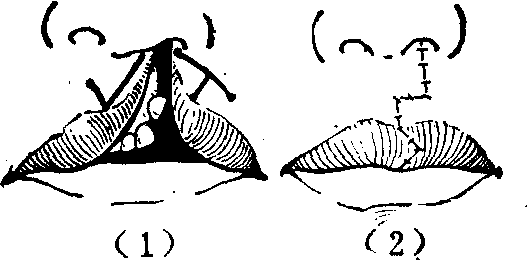

(4) Tennison-Randall法: 始于1962年,这一手术方法具有两个特点。

❶在定点设计中保留了在健侧红唇上缘所存在的不完整唇弓,较人为组合的再造唇弓形态自然,且操作亦较简单,为唇裂修复术发展中的再次重要改进。

❷取一段细金属丝,使其长度和自健侧鼻小柱的基底部至红唇上缘所见健侧弓峰间的距离相等。将金属丝折为三等份,以其两等份在健侧皮肤上用手指轻压片刻制作反L形(左侧唇裂)或L形(右侧唇裂)压痕。三等份在裂侧制作Z形压痕,用以确定切口位置简化定点程序(图8)。此种修复手术迄今仍常被采用。

图8 Tennison-Randall单侧唇裂修复法

(1)切口,健侧呈反L形,保留全部唇弓,裂侧呈Z形;(2)修复后。

(5) Millard法:始于1964年。在健侧行弧线形切口和沿裂缘平行的切口。切开后,主要形成向下方旋转的唇瓣,以使在定点中保留的向外上方倾斜的不完整唇弓恢复至水平位。并形成蒂位在鼻小柱基部的小三角形唇瓣,用以向水平位旋转移转后插入裂侧。在裂侧也相应形成一个大的三角形唇瓣,向健侧推进移转,将三个唇瓣互相缝合修复。此法修复因以一个旋转唇瓣和另一个推进唇瓣为主,故有旋转推进法之称 (图9)。本手术在设计中保留天然唇弓,切除的唇组织最少,修复后的唇上部较为紧凑而下部较为丰满松动,与正常上唇近似,缝合的创痕和人中嵴相仿,鼻畸形也可初步得到较其他方法为好的矫正。此外,切口较为灵活,便于随畸形的特点及手术进程中临时遇到的情况进行调整修改。因优点较多,故成为当前较流行的方法之一。

图9 Millard单侧唇裂修复法

(1) 定点,确定切口位置; (2) 龈唇沟切口; (3) 剥离和剥离范围; (4)切开后,在健侧形成向下方旋转移转的主要唇瓣,和以鼻小柱基部为蒂的旋转移转的小三角形唇瓣; 在裂侧形成推进移转的大三角形唇瓣,并在两侧各形成一红唇瓣; (5) 缝合修复后。

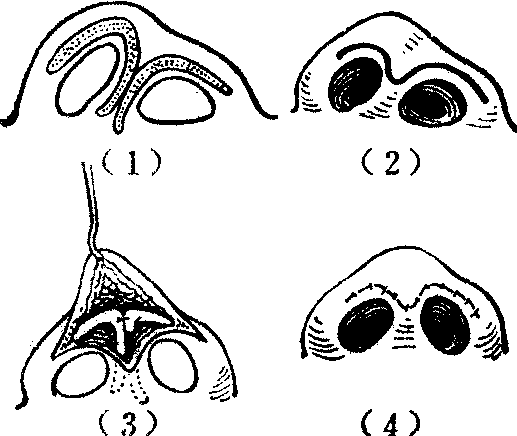

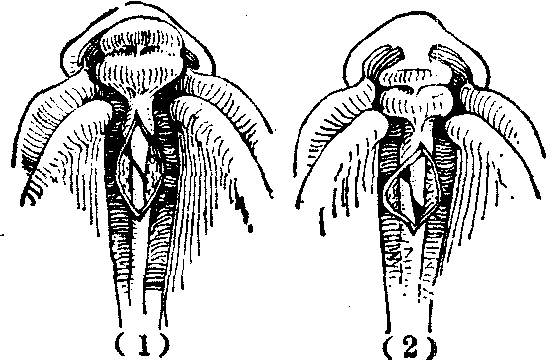

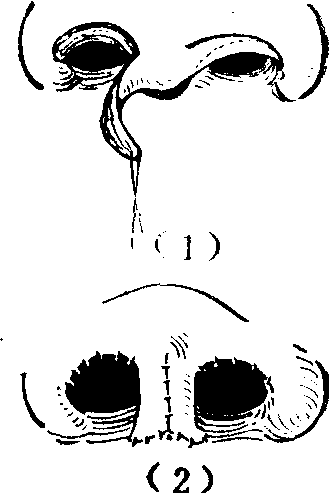

单侧唇裂鼻畸形的矫正,应视为唇裂修复术中的一个重要组成部分。唇裂的鼻畸形,原不甚惹人注目,但唇裂经缝合后,鼻畸形即趋于明显突出,如不同时设法改正,即使唇部外形良好,终不能取得令人满意的全面治疗效果。近代唇裂手术设计虽都照顾到鼻小柱、鼻翼基部、鼻孔底等外形的恢复,但由于鼻孔、鼻尖的形态是由具有弹性的鼻翼软骨支架所决定,故尚须施行软骨的手术以期取得进一步的改善。惟唇裂鼻畸形的修复方法远不如唇裂手术方法之多,效果也不甚肯定。较常采用的矫正方法,为经沿两侧鼻孔上方所作的飞鸟形切口,在皮肤和软骨间行广泛的潜行剥离,将显露的患侧鼻翼内侧脚剪断,并向上提拉至和对侧的鼻翼软骨相等的高度后,互相缝合固定(图10)。继在患侧近鼻尖部切除一块新月形皮肤,以矫正局部鼻翼游离缘下垂畸形。然后缝合切口。另法,于广泛的潜行剥离后,将患侧鼻翼软骨的外侧脚切断,用一针贯穿鼻中隔的褥式缝合以保持切断的鼻翼软骨的内侧部分在正确的位置上与对侧的鼻翼软骨相愈着(图11)。其余步骤同上。

图10 单侧唇裂鼻畸形的矫正

(1)左侧唇裂鼻翼软骨畸形; (2)飞鸟形切口; (3) 潜行分离后将患侧鼻翼软骨内侧脚剪断提升与对侧的鼻翼软骨缝合固定; (4) 缝合切口。

图11 左侧唇裂鼻畸形的矫正

切断患侧鼻翼软骨的外侧脚,用贯穿鼻中隔的褥式缝合法固定。

完全性唇裂的牙槽突裂,于唇裂缝合后,因受口唇的约束和压塑作用,两端可以逐渐靠拢,裂口日益缩小。此时,尚有在裂部行骨移植以形成骨性接合的完整牙槽弓的手术,但其应用不甚普遍。

2.双侧唇裂的修复手术:双侧唇裂,由于上唇两侧都有裂口,组织错位多,畸形重,特别是当前唇和切牙骨显著向前翘起时,缝合后往往有较大张力。且两侧裂的程度可有轻重的差异,不易达到修复后左右对称,故其修复较单侧唇裂的手术难度为大。

手术方法,虽也有多种,但可归纳为三类:

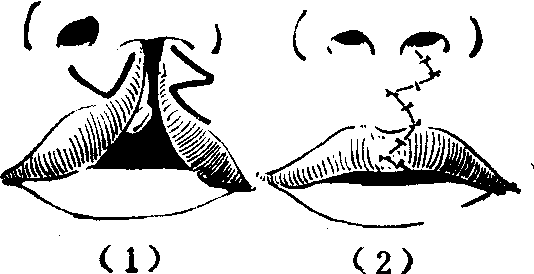

❶上唇的中央部分完全由前唇形成(图12)。此类方法除轻度唇裂前唇发育十分良好者外,术后红唇的中央部不够饱满,高度不足,没有唇珠。故通常应用不广。

❷除充分利用全部前唇外,并和在两侧裂口的外侧唇部所各形成的红唇瓣互相镶嵌缝合,以弥补前唇部红唇厚度之不足,或完全用红唇瓣修复中央部的红唇。此类方法最常采用。手术原则为在前唇部作矢状或U形切口,和在两侧裂口外侧的唇部作相应的切口并形成红唇瓣。缝合后的上唇创痕形似人中嵴,并可形成唇弓和唇珠(图13)。

❸用在两侧裂口外侧唇部所形成的包括皮肤和红唇的唇瓣,以延长前唇的皮肤长度,并构成中央部的红唇。此类方法可以Barsky手术为代表,其原则为于两侧唇部设计T形切口,各形成一距形唇瓣,在前唇的下方左右相互缝合 (图14)。另外,Brown手术亦属于此类,其不同之处,为经正和反L形切口,各形成一三角形唇瓣,互相在前唇下缝合(图15)。此类手术,切除的唇组织较多,两侧的唇瓣需向中线牵拉推进移转,缝合后往往张力较大。并常见术后随患儿年龄的增长出现上唇的长度逐渐增加的现象,致貌似愚呆。且创口为横竖几条瘢痕,比较明显,故现多主张弃用。

图12 上唇中央部分完全由前唇形成的双侧唇裂修复法

(1)切口; (2)修复后

图13 上唇中央部红唇用在两侧裂口的外侧唇部所形成的红唇瓣构成的双侧唇裂修复法

(1)切口; (2)修复后。

图14 Barsky双侧唇裂修复术

(1)切口; (2)修复后。

图15 Brown双侧唇裂修复术

(1)切口; (2)修复后。

双侧唇裂手术的难易,主要取决于切牙骨的位置,切牙骨前倾愈甚,缝合愈难,缝合后张力也愈大。为此,有几种解决方法,可以根据程度轻重和年龄大小等因素选用。

❶弹性绷带压迫法。用弹性绷带制作唇箍,经前唇持续压迫切牙骨,同时配合口腔正畸治疗,设法使两侧向后方移位的牙槽突裂端向前外方张开,以和逐渐因受绷带压迫向后方复位的切牙骨互相接近靠拢,形成较完整的牙槽弓。此法要求患儿和家长与医务人员的密切合作,年龄较大,3岁以上的儿童较为适用。所需时间虽较长,但措施合理,是符合生理要求的矫正方法。

❷指压法。术时用拇指对切牙骨施加压力使中隔折断和退缩至正常位置。此法仅适用于3岁以下中隔尚较柔软且弹性不大的幼儿。

❸犁骨截断或部分截除术。沿鼻中隔下缘作切口(此种情况多合并双侧腭裂),在鼻中隔两侧掀起粘骨膜瓣,显露犁骨。或斜行截断后,用拇指压迫切牙骨,使截断的犁骨自相重叠,切牙骨随之后退(图16)。或截除一小块犁骨后,压迫切牙骨使向后退缩复位(图17)。截断或截除部位不可距切牙骨太近,否则可发生骨不连合,致造成切牙骨的浮动。此类手术可能影响未来颜面中部的发育而出现碟状脸畸形,故只宜用于年龄较大的患者。

❹ 两期手术法。先缝合一侧裂,数月后缝合另侧,如Millard法(图18)。此种方法,于第一次术后,可发生切牙骨的扭转歪斜和未修复侧的裂口增宽,增加了第二次手术的难度,故非良策。

图16犁骨截断术

(1)斜行截断犁骨; (2)断端错开重迭。

图17 犁骨部分截除术

(1)截除一小块犁骨;(2)纵断面示意。

图18 Millard双侧唇裂两期手术修复法

(1)双侧唇裂,切口示意; (2)先修复左侧; (3)再修复右侧。

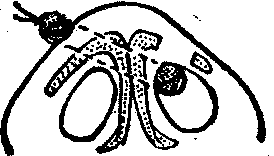

双侧唇裂鼻畸形的矫正,目的在于将宽阔的鼻孔缩窄,短小的鼻小柱延长,以使低平的鼻尖凸出。鼻孔宽阔畸形,于修复唇裂时合理设计定点缝合后即可获改正。鼻小柱短小和鼻尖低平的修复,可于唇裂缝合毕,顺鼻翼缘作飞鸟形切口,进行广泛的皮肤和软骨间的潜行剥离,然后将两侧鼻翼软骨内侧脚的上端互相缝合数针,随鼻小柱的增长升高,鼻尖也向前隆起(图19)。另有用两侧以鼻尖部为蒂所形成的鼻翼缘全厚复合组织瓣,旋转移转后两瓣相互缝合以共同延长鼻小柱和凸出鼻尖的手术方法(图20)。还有后期再行手术,以利用前唇部皮瓣延长鼻小柱为原则的手术方法(图21,22)。用前唇皮肤组织增长鼻小柱,势必影响上唇宽度,故宜慎用。

图19 鼻翼软骨内侧脚互相缝合鼻小柱延长法

(1)切口; (2)缝合两侧鼻翼软骨内侧脚上端; (3)鼻小柱延长; (4)缝合切口。

图20 两侧鼻翼缘全厚复合组织瓣鼻小柱延长法

(1)鼻翼全厚复合组织瓣;(2)旋转移转,相互缝合

图21 前唇部皮瓣鼻小柱延长法

(1)切口; (2)掀起以鼻尖部为蒂的皮瓣; (3) 向鼻尖推进移转后缝合。

图22 前唇部皮瓣鼻小柱延长法

(1)W形切口; (2)向鼻尖推进移转后缝合。

完全性双侧唇裂的牙槽突裂,将牙槽弓分为三段,并常有错位畸形。唇裂缝合或并配合口腔正畸治疗后,各相邻裂端可以逐渐靠拢复位,裂口缩小。此时,尚可考虑行裂缝部的骨移植术,使间断的牙槽弓融连为一整体,有利于口腔功能、上唇和面部外形更好的恢复。

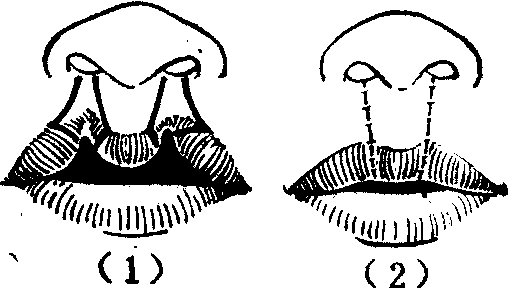

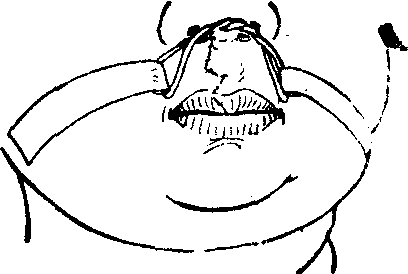

唇裂的术后处置 术后精心护理是保证缝合创口顺利愈合所不容忽视的重要环节。为保持创口减张,可使用Logan弓制动(图23)。防止创口裂开,应注意主要致力于术时两颊部的充分潜行剥离,和分层尤其是口轮匝肌层的严密缝合,不可对Lagan弓过度依赖,如认为缝合满意时也可以不用。创口一般可不用敷料覆盖,任其暴露,注意维护局部清洁,勿使血痂凝聚,或受鼻涕乳汁浸渍,发生后需及时轻轻拭除。如为婴儿,宜暂停吮食母乳,可用羹匙喂养。两侧肘关节可短期用夹板包扎制动于直伸位,以防患儿抓弄创口。还应注意保暖,严防伤风感冒。

图23 Logan弓

用橡皮膏粘贴于两颊皮肤固定。可以减轻缝合的张力,保护创口免受外物沾污。

- 通乳消痈是什么意思

- 通乳消肿汤是什么意思

- 通了是什么意思

- 通了杆是什么意思

- 通事是什么意思

- 通事令史是什么意思

- 通事军是什么意思

- 通事守舍人是什么意思

- 通事官是什么意思

- 通事殿侍是什么意思

- 通事舍人是什么意思

- 通事舍人院是什么意思

- 通事谒者是什么意思

- 通事郎是什么意思

- 通二经是什么意思

- 通于出人之度,则深入而不危是什么意思

- 通于天地者,德也;行于万物者,道也。是什么意思

- 通云是什么意思

- 通五经是什么意思

- 通交是什么意思

- 通亨是什么意思

- 通亮是什么意思

- 通亲是什么意思

- 通人是什么意思

- 通人君子是什么意思

- 通人大才是什么意思

- 通人情,懂事理是什么意思

- 通人达才是什么意思

- 通人达材是什么意思

- 通什市交通是什么意思

- 通什市人口民族是什么意思

- 通什市人民生活是什么意思

- 通什市位置面积是什么意思

- 通什市体育是什么意思

- 通什市农业是什么意思

- 通什市农垦是什么意思

- 通什市卫生是什么意思

- 通什市名胜古迹是什么意思

- 通什市商业是什么意思

- 通什市地形地质是什么意思

- 通什市城市建设是什么意思

- 通什市山脉河流是什么意思

- 通什市工业是什么意思

- 通什市建置沿革是什么意思

- 通什市教育是什么意思

- 通什市文化艺术是什么意思

- 通什市林业是什么意思

- 通什市林产资源是什么意思

- 通什市气候雨量是什么意思

- 通什市水利是什么意思

- 通什市水力资源是什么意思

- 通什市矿产资源是什么意思

- 通什市行政划分是什么意思

- 通什市邮电是什么意思

- 通什市金融是什么意思

- 通什师范专科学校是什么意思

- 通什度假村是什么意思

- 通什教育学院是什么意思

- 通什旅游山庄(中)是什么意思

- 通今是什么意思