兂zan

83B3

〈文〉与“簪”同。

兂zān

即“簪”。甲骨文像一妇女头上对插二簪形。《说文解字·兂部》:“兂,首笄也。从人、匕,象簪形。凡兂之属皆从兂。簪,俗兂。从竹,从朁。”《集韵·侵韵》:“兂,或作簪。”

兂(zēn)

“.jpg) ,首笄也。从人,匕象簪形。凡兂之属皆从兂。

,首笄也。从人,匕象簪形。凡兂之属皆从兂。.jpg) ,俗兂,从竹,从朁。”(侧岑切)

,俗兂,从竹,从朁。”(侧岑切)

郭沫若《殷契粹编》第247片考释中认为甲骨文.jpg) 为兂的异体,象女子头着簪之形。于省吾《甲骨文字诂林》第0434条姚孝遂按语认可这一观点。新石器时代,从商周到秦汉墓葬都经常出土石簪、玉簪、骨簪等,甲骨文女子头上所饰正象其形。篆文发生讹变,到春秋时期出现俗体“簪”字,以形声取代了象形。

为兂的异体,象女子头着簪之形。于省吾《甲骨文字诂林》第0434条姚孝遂按语认可这一观点。新石器时代,从商周到秦汉墓葬都经常出土石簪、玉簪、骨簪等,甲骨文女子头上所饰正象其形。篆文发生讹变,到春秋时期出现俗体“簪”字,以形声取代了象形。

兂,簪之古字,类似今之所谓发夹。段玉裁注:“兂必有岐,故又曰叉,俗作钗。《释名》曰:‘叉,枝也。因形名之也。’篆右象其叉,左象其所抵以固弁者。……(簪,俗兂)今俗行而正废矣。”《竹部》曰:“笄,簪也。”如此,兂和笄两个字为同义互训。簪可以作动词,如“簪笔”,义为“插笔于簪”。

兂部只有一个属字。

兂 (zān)

(zān)

古“簪”字。从儿,“匕”象簪形。

兂

*兂tsəm

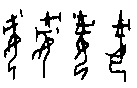

[甲骨]

[金文]

[小篆]《說文》:  , 首笄也。 从儿、匚。象形。凡兂之屬皆从兂。

, 首笄也。 从儿、匚。象形。凡兂之屬皆从兂。 ,俗兂,从竹、从朁。 (八篇下)

,俗兂,从竹、从朁。 (八篇下)

飾於女性頭上之髮笄形。

☚ 廿 蠶 ☛

- 酒泄是什么意思

- 酒泉是什么意思

- 酒泉是什么意思

- 酒泉是什么意思

- 酒泉是什么意思

- 酒泉书院是什么意思

- 酒泉北凉田弘造像塔题记是什么意思

- 酒泉北凉高善穆造像塔题记是什么意思

- 酒泉十六国墓壁画是什么意思

- 酒泉卫星发射中心是什么意思

- 酒泉地区是什么意思

- 酒泉子是什么意思

- 酒泉子是什么意思

- 酒泉子是什么意思

- 酒泉子是什么意思

- 酒泉子·长忆孤山是什么意思

- 酒泉子·长忆西山是什么意思

- 酒泉子·长忆西湖是什么意思

- 酒泉子·长忆观潮是什么意思

- 酒泉子·长忆钱塘是什么意思

- 酒泉宝卷(上)是什么意思

- 酒泉市是什么意思

- 酒泉市是什么意思

- 酒泉盆地昆虫化石是什么意思

- 酒泉郡是什么意思

- 酒法是什么意思

- 酒法是什么意思

- 酒法是什么意思

- 酒法是什么意思

- 酒法是什么意思

- 酒泪亭是什么意思

- 酒泻丸是什么意思

- 酒浆是什么意思

- 酒浇块垒是什么意思

- 酒浇垒块是什么意思

- 酒浸牛膝丸是什么意思

- 酒浸芍药散是什么意思

- 酒浸药仙方是什么意思

- 酒渣粉是什么意思

- 酒渣鼻是什么意思

- 酒渣鼻疱是什么意思

- 酒渴喜闻疏雨滴,梦回愁对一灯昏。是什么意思

- 酒炉身世是什么意思

- 酒煎干蟾丸是什么意思

- 酒煎散是什么意思

- 酒煎散是什么意思

- 酒煎散是什么意思

- 酒煎汤是什么意思

- 酒煎附子四神丹是什么意思

- 酒煎附子煎是什么意思

- 酒煎饮是什么意思

- 酒煎饮是什么意思

- 酒煮当归丸是什么意思

- 酒煮当归丸是什么意思

- 酒煮当归丸是什么意思

- 酒煮当归丸是什么意思

- 酒煮矾是什么意思

- 酒煮解毒汤是什么意思

- 酒煮黄连丸是什么意思

- 酒煮黄连丸是什么意思