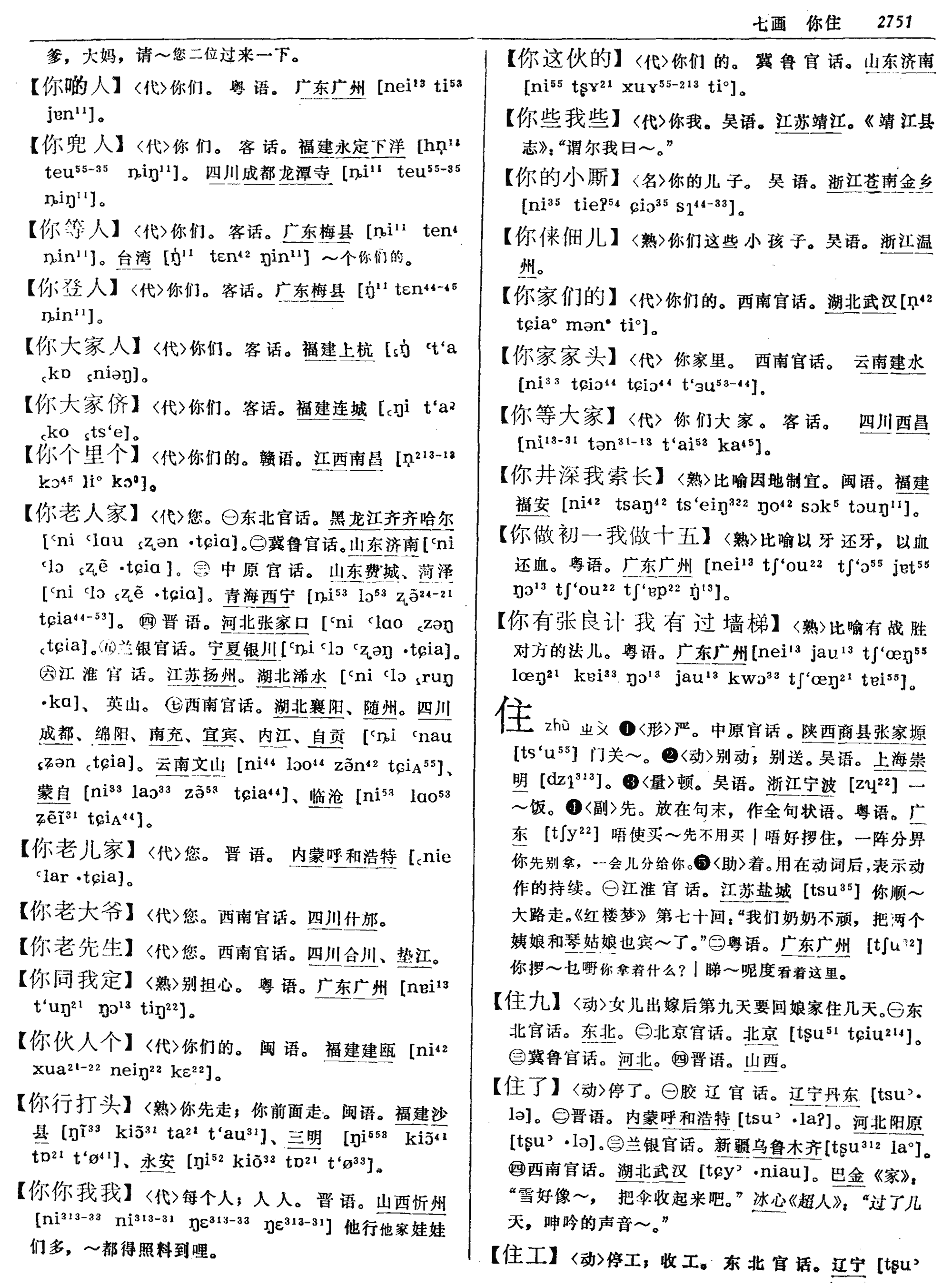

住Zhù

现行较罕见姓氏。今北京,山东之平度,山西之太原、临汾、忻州、运城,湖北之武汉,四川之成都等地均有分布。汉族姓氏。《郑通志·氏族略》亦收载,初见于《姓苑》,称:“今江东有此姓。” 《姓氏考略》则云: “当系库住氏所改。”

住zhù

在动词后作结果补语,其前可带否定副词。李群玉《长沙九日登东楼观舞》:唯愁捉不住,飞去逐惊鸿。

住

佛教于两汉传入中国。传说东汉明帝时摄摩腾、竺法兰两位西域僧侣用白马驮运经典、佛像来到中国洛阳,最初他们寄住于官署鸿胪寺。后来朝廷为他们另盖住所,为纪念白马驮经而命名为白马寺。这是中国有僧侣住所的开始,“寺”也从此成为中国僧侣住所的代名词。虽然还有道场、丛林、招提等种种异名,但人们习惯用“寺”称呼僧侣的居所,一直沿用至今。

中国早期僧侣住所的规模已无从考查,现存的洛阳白马寺虽为中国第一座寺院,但经后世改建,早非初时模样。据佛教史书记载,唐代以后僧侣住所必须具备七种建筑物,即所谓的伽蓝七堂(也称伽蓝七殿),但七堂的名称与位置因时代与宗派的不同而有差异。教寺的伽蓝七堂有塔、金殿、讲堂、钟楼、经楼、僧房、斋堂;禅寺的伽蓝七堂有佛殿、法堂、禅堂、库房、山门、西净(又作东司、净房即厕所)、浴室(又作温室)。关于教寺七堂与禅寺七堂的格局,可参见下图。

教寺七堂

禅寺七堂

百丈怀海禅师初立清规时则不立佛殿,只建法堂、禅堂两种,法堂以供讲经说法,禅堂供习禅、起居。

寺院作为宗教场所,其中的建筑物依其功能大致可分为殿与堂两大类。殿是供奉佛菩萨像及诵经礼拜的场所。各殿的名称依供奉的佛、菩萨像而定,如供奉佛菩萨像的殿有大雄宝殿、毗卢殿、药师殿、三圣殿、观音殿、天王殿、伽蓝殿等,安放舍利及经卷的殿有舍利阁、藏经楼、转轮藏殿等,另有开山堂、祖师堂、罗汉堂、影堂等。虽然名称作“堂”,但用途在供奉祖师像,故就功能而言,仍属殿。堂是僧侣们行经布道、日常活动的处所。各堂的名称是依用途而定名的,讲经行道的地方有法堂、禅堂、学戒堂、念佛堂等,日常活动的地方有斋堂、客堂、茶堂、浴室、西净等,休息睡觉的地方有寝堂、首座寮、侍者寮、云水寮、行者寮、单寮、蒙堂、延寿堂等。

青海湟中塔尔寺大经堂内部

按《百丈清规》的规定,除住持和尚一人可独居外,其他僧众一律居住禅堂。但后世为适应需要而建有其他寮舍,这些寮舍按职务、戒腊等序列依次分配,各寮均订有寮规。

法堂,也称讲堂,是讲经说法、皈戒集会的场所,一般建于佛殿后面。堂内中央设高台,称法座或狮子座,上安座椅(称曲盝床),以供讲经说法时用。座后设屏风或挂狮子图以象征佛陀说法。座椅前设讲台,供奉小佛像。下设香案,供置香花。法座左右列钟鼓,供讲经时敲鸣。两侧列置听席。法堂订有《法堂规约》与《讲主规约》。

禅堂,也称僧堂、云堂、坐堂、选佛堂、圣僧堂、枯木堂等。它是丛林僧侣修行的中心,习禅的僧侣日夜于此行道。堂内四周设有长连床、椸架,以供僧侣坐禅、休息、安放行李。堂中央设有圆龛,正中供奉圣僧像。圣僧之像不定,或㤭陈如、宾头卢,或文殊、迦叶。 维那处悬挂报钟,钟下悬小板,板上常写有“谨白大众,生死事大,无常迅速,各宜醒觉,慎勿放逸”等字,临济宗横挂小板,曹洞宗竖挂小板,以示宗别。早期禅堂又兼斋堂,僧侣修行、饮食起居都在禅堂,后世将斋堂与禅堂分开,斋堂建于寺东,内供宾头卢,禅堂建于寺西,内供毗卢佛。早期只有禅宗才有禅堂,后来其他各宗也仿照禅宗规矩兴建禅堂。

禅堂的规模,依该丛林僧众的多少,设有四板、八板、十二板、十六板等长连床,有的甚至能同时容纳数百人甚至上千人。以四板床位而言,圣僧龛前方为前堂,后方为后堂;前堂两侧的床位称东北床与东南床,东北床为首座之床,也称首座板;东南床为西堂之床,也称西堂板;后堂两侧的床位称为西北床与西南床,西北床为后堂之床,也称后堂板,西南床为立僧之床,也称立僧板。僧众的床位是按照职务和戒腊而安排的,其顺序由东北床的首座板开始,经由西北、西南,终至东南床的西堂板,再由北床移向南床。每张长连床安置五人,每人横占三尺床位,每个床位都贴有小红纸单,上面写有各人法名,因而初住禅堂也称挂单。

僧人在禅堂内都有固定位置。早期禅堂将诸清众分为十六大众,称“十六板首”,每部分大众在禅堂的哪个部位修习都规定好,届时不得错乱、跑动。诸执事僧也有自己的固定位置,必须遵守有关规矩。(参见《早期禅堂十六板首钵位图》)

早期禅堂十六板首钵位图

近代禅堂屡经改革,一般不再将清众分得那么细,但作为一个原则,无论是清众还是执事僧,在禅堂中都有自己的固定位置,不得错乱,这一点是不变的。(参见《近代禅堂座位图》)

近代禅堂座位图

禅堂的这种规矩,是为了保证修持时秩序井然,班次不乱。

禅堂内以住持和尚为领导者,但由于住持寺务繁忙,一般只能早晚亲临禅堂,指导众僧修行,日常例行的禅堂修持一般由首座负责管理。禅堂内除住持外,自首座起至参头止,都有权利辅导大家修持,但必须按照顺序次第,首座在,西堂以下不许先说;西堂在,后堂以下不许先说;以至悦众在,参头不许先说。

禅堂内的生活是紧张、严肃、辛苦而又单调枯燥的。每天清晨三、四点钟僧侣就起床,洗漱、吃饭,尔后经行、坐禅,一切活动大都在禅堂内。日复一日,年复一年,直至明心见性,悟入佛道。

坐禅时间一到,在禅堂门外悬一木牌,上写“止静”二字。这时,堂外过往人等必须放慢脚步,轻声走动。堂内僧侣各人按座位结跏趺坐,将禅板置于膝上或背后,眼观鼻,鼻观心,依各宗宗风参禅。禅板为竹或木所制,长四十厘米左右,宽十厘米左右,用以坐禅时消除疲劳。坐禅期间,有一“监香”,手执香板,来回查看,遇有放逸睡觉者,用香板将其轻轻推醒,这叫“巡香”。古时依戒律,香板用竹子制作,一头包有棉花,称作禅杖。后世改成木制,其形如剑。

古时没有时钟,每次坐禅以一炷香为准(一炷香相当于一个半小时),坐完一炷香以后下地行香。所谓的行香,即是所有僧众绕着圣僧龛按顺时针方向行走。初下地时慢走称行香,随后逐渐加快脚步,近似竞走,称跑香。禅堂内常常因为禅僧众多,需要分成多圈行走,年老体弱者行内圈,年轻力壮者行外圈。行香时间也以一炷香为准。行香时,门外木牌改为“放参”二字,堂内僧众可于此时出恭。每日坐禅一般以十支香为准,如遇打“禅七”则每天要延长三、四炷香,这样每天只能睡三、四小时。

学戒堂,供僧侣布萨诵戒、受戒之前学习戒条及演习受戒礼仪之用。

念佛堂,也称净业堂,僧侣念佛之地,这是仿照禅堂而建的。禅堂内的僧侣以参禅而求解脱。而念佛堂内的僧侣以念佛而求解脱,每年冬夏两个安居期间,僧侣们可以凭自己的兴趣与根机任意选择,或进禅堂参禅,或入念佛堂念佛,但一经决定便不能更改,至少也得安居结束才能离开。禅堂与念佛堂都有人数限定,不是人人都可去。念佛堂常于冬安居时打“佛七”,即是以七天为一个期限,昼夜在念佛堂念佛,克期求证佛道。也可有“二七”、“三七”,以至“七七”。念佛堂的规矩与禅堂相仿,只是改参禅为念佛。

九华山斋堂

斋堂,即食堂,是僧侣进餐的场所。早期僧侣用餐一律在禅堂,后世将斋堂与禅堂分开,建于寺的东侧。斋堂外悬挂木鱼与云板。木鱼与云板均为丛林的报时器具,于斋前敲击,通知僧众吃饭。木鱼,顾名思义即为木制之鱼,相传鱼类昼夜长醒,故以木鱼警策僧众切勿昏惰;云板为铜铁等所制,因其形如云而得名。饭前连击三十六响,僧众便列队鱼贯进堂用餐。

敲梆(九华山)

客堂,相当于丛林的接待室与人事处,有知客、副知客等僧侣接待应酬来往客人,并协助住持和尚安排一寺人事。关于客堂的情况参见本章丛林组织节。

茶堂,即住持和尚的接待室。

西净,也称东司,即厕所。

浴室,不言而喻即是洗澡的地方。但僧侣洗澡也有一定的程序与制度。根据戒律规定,洗澡必须在饭前,这有二益:一是身体清虚,无诸垢秽;二是痰消散,能餐饮食。夏天一日一洗,冬天半月一洗,春秋五日一洗。洗澡之日,由知浴烧水并击鼓。洗澡时,各色人众分组,听候浴鼓,依次入浴。第一通鼓为僧众入浴;第二通鼓为头首入浴;第三通鼓为行者、方丈入浴,方丈入浴用屏风与大众隔开;第四通鼓为人力杂役入浴;有皮肤病者最后入浴。浴室内挂有一板,板旁另钉一小牌,牌上写“鸣板一声添汤,二声添水,三声则止,以此为节”。这是通知知浴水冷水热的信号,因为浴室内不许说话,故与禅堂、西净合称“三默堂”。

寝堂,即住持和尚的起居室。

首座寮,为德高望重并在职的僧侣的寮房。大都为一人一间。

云水寮,也称云水堂、江湖寮、旦过堂,是专供过往僧侣暂住的居室,相当于客房。过往僧侣如行云流水,过而不留,所以称之云水寮。

侍者寮,刚出家的僧侣居住的地方。

行者寮,为杂务劳役人员的居所,大都是多人合住一间。

单寮,为副寺以下退职人员的居室。

蒙堂,为知事以上退职人员的居室。

延寿堂,也称安乐堂、省行堂、涅槃堂、无常堂、将息寮或耆旧堂,相当于丛林的养老院与病房,是年老与患疾的僧侣的居所。有的丛林将延寿堂与耆旧堂分开,延寿堂专供病僧居住,耆旧堂专供老僧居住。耆旧堂也称东堂,俗称老堂。

丛林中,各堂都订有堂规,要求居住于各堂的僧侣遵守,同时还订有《共住规约》,贴于斋堂,供僧众共同遵守。各丛林的《共住规约》都因时因地而有所差异,以显示本寺的宗风,如扬州高旻寺订有《高旻寺规约》,厦门南普陀寺订有《十方常住规约》。但这些《共住规约》都不违背清规戒律。各堂规约、《共住规约》都有住持签字。

住

词乐创作术语和结构术语。指结束音。又称“杀声”(沈括《梦溪笔谈》)、“结声”(张炎《词源》)。民间传谱中一般写作“住字”、“煞声”或“煞”,并在乐律学意义上称: “工字住”、“六字住”、“上字煞”、“尺字煞”等。

住

读音zh·u(ˋ),为u韵目,属u-ü韵部。中句切,去,遇韵。

❶居住;住宿。

❷停住;停止。

❸留住;留下;存留。

❹姓。《广韵》:“住,姓。”

住

〔zhu〕 nib:你~哪里?mouxnib geal jib?

住房 〔zhu fang〕 bloud nib.

住居 〔zhu ju〕 nib.

住宿 〔zhu su〕 beut.

住所 〔zhu suo〕 ghob dexghob beas; dex nib.

住址 〔zhu zhi〕 dex nib qeutjongt.

〗。

〗。 〗。

〗。 〗。

〗。 〗。

〗。 〗。

〗。 〗。

〗。

住zhù

❶居住

△ 暂~|~宿|~旅馆。

❷停

△ 雨~了|~口。

❸放在某些动词后面,表明稳当或牢固、停顿或静止等

△ 抓~不放|车停~了。

❹跟“得”或“不”连用,表示能力够得上或够不上

△ 禁得~|保不~了。

❺姓。

【注意】跟“驻”不同。参见1033页“驻”的提示。

住

❶居住:~房︱~户︱~家︱~居︱~所︱~处︱~院︱~校︱~宅︱~址︱~宿︱暂~︱小~︱衣食~行(xing)。

❷停止:~口︱~笔︱~手。

❸作动词的补语。表示牢固、停顿或胜任等:拿~︱捉~︱禁得~︱把他问~了。

○~持(佛教寺院或道教道观的主持人)。

住zhù

❶ 住宿、居住:在上大学期间他住家里。

❷ 停止、停住:住手│风住了。

❸ 做动词的补语,表示停住或使其停止:呆住│站住│挡住。

❹ 做动词的补语,表示稳当、牢固:记住│抓住│吸引住。

❺ 做动词的补语,前有“得”或“不”,表示能够承受或不能承受:靠得住│忍不住│招架不住。

住zhu

住持 住处 住地 住读 住房 住户 住家 住口 住手住宿 住所 住院 住宅 住址 打住 居住 站住 住读生 保不住吃不住 吃得住 对不住 对得住 搁不住 搁得住 挂不住 架不住禁不住 禁得住 靠不住 靠得住 住宅储蓄 住宅装修 衣食住行住房公积金1 住宅商品化2

住zhu

❶居住;住宿:我~城郊|他在朋友家~了一夜|我~了两间平房|这间屋~了三口人|南边的一间他~,北边那一间没人~。

❷(风、雨、雷、声音等)停止:风~了,雨一时还~不了|炮声刚~,枪声又起|雷声还没~,雨就停了。

❸使停止;歇下:~手,怎么随便打人|他一来,闹闹嚷嚷的人立即~了声|你还不~口,啰嗦什么|他不~脚地东奔西走。

❹用于动词之后作补语。1.表示停止或不让行进:别走,站~|列车停~了|乌云遮~了太阳|他快控制不~自己的愤怒了。2.表示牢固稳固:抓~绳子|我紧紧握~他的手|一只狐狸被猎人套~了|你的身体支持得~吗?

住

(同)居 宅 宿 驻

住zhù

❶居住;住宿:他就是葫芦庙傍~的甄老爷的小姐,名唤英菊的。(四·83)我这下处在北门外头,你可舍得家,城外~一夜去? (四七·1093)

❷停止;停歇:二人忙~了棋,都欠身道谢,命丫鬟们收了。(七·156)这次(桂花)在贾赦手内~了,只得吃了酒说笑话。(七五·1861)

❸做动词的补语。a)表示稳定:贾政还欲打时,早被王夫人抱~板子。(三三·759)葵官、荳官前后头顶~,四人只说,“你只打死我们四个就罢。”(六十·1412)b)表示停止:一时众人慢慢劝解~了,黛玉方拜见了外祖母。(三·53)c)表示静止或持续:那边两个雀儿打架,到也好顽,我就看~了。(三二·743)顺脚走到这里,忽听见你两个联诗,更觉清雅异常,故此听~了。(七六·1887)(雨村)自前岁来此,又淹蹇~了,暂寄庙中安身。(一·14) d)与“得”(不)连用,表示力量够得上(或够不上):贾菌如何忍得~,便两手抱起书匣子来,照那边抡了去。(九·209)贾珍十分款留不~,只得送出府门。(十三·277)

住zhù

佛家语。即住相,指执迷于现实世界。佛教认为诸法处于因缘联系和生灭无常之中,无住是现象的共性:(惜春)便口占一偈云,“大造本无方,云何是应~?既向空中来,应向空中去。”(八七·1135)

住

搬、迁、徙;居、住

○搬bān

(动)迁移:~家|~迁|~进去住|~场。

○迁qiān

(动)迁移:~居|~都|~徙|孟母三~。

○徙xǐ

(动)迁移:迁~|~居|~民。

●居jū

(动)住:~民|分~|~家|~住。

●住zhù

(动)居住;住宿:~进去|~了一夜|~房|~家|~宿|~所|~宅。

住zhù

〖动词〗

住守(1)。《诸葛亮后出师表》:事不可息,则住与行,劳费正等。——战争不能停止,那么住守和进攻,所消耗的劳力费用正好相等。

住zhù

❶ 停止。李清照《渔家傲》:“风休~,蓬舟吹取三山去。”

❷ 居住。辛弃疾《永遇乐·京口北固亭怀古》:“斜阳草树,寻常巷陌,人道寄奴曾~。”

❸ 同“驻”。军队驻扎。《三国志·蜀书·诸葛亮传》:“前锋破,退还,~绵竹。”

住*zhu

D7A1

❶居住;住宿:我在他家~了一夜/他~在什么地方?

❷停住;歇下:风停了,雨~了/~手/~口/~嘴/打~。

❸做动词的补语。1.表示牢固或稳当:记~我的话/把~方向盘/抓~/拿~/捉~。2.表示停顿或静止:这一问把他给问~了/当时他就愣~了。3.跟“得”或“不”连用,表示力量够得上或够不上;胜任:支持不~/禁得~/抵挡不~。

停留

停(停止;停住;停待;稽停) 留(留止;留停;留滞;句留;弥留;止留;迟留;勾留;稽留;驻留;顿留) 逗(逗延) 落 待(长~;闲~;干~) 呆 蹲(蹲伏) 驻(驻足:驻脚;淹驻) 须(须留)次(旅~;舟~) 耽(耽搁;耽阁;耽延) 傺 住(住滞) 宿(宿留) 栖(栖止) 稽 站 泊(淹泊;飘~) 滞阂 流滞 途次迟延 迟次 淹次 淹息 濡滞 委滞 顿驾 止顿 迟顿 落脚 投步

停留在某地:驻

表示停驻:解鞍 解下马鞍

旧谓大官停留于外:顿节

在空中停留:悬留 悬停

住宿停留:宿舍 宿泊

在行进中停下来:站

因钩挂而留下:勾留

拖延停留:迁延稽留 迁延羁留

长期停留:长留

较长的停留:淹久 淹次 淹滞 迟淹 淫滞 奄留

较长时间地呆在某处:泡(~蘑菇)

(暂时停止前进:停留)

另见:挽留 停步 迷恋 停止1 住宿 暂住

停止3

停(停息;停缀;停辍;停罢;停断;停绝;停歇;停寝;停顿;消停) 匽 偃(偃息;偃戢) 止(止止;止歇;止住;止息;止泊;止艮;止驻;休止;引止;中止;终止;为~;截~;缀止;磨止)休(休已;休歇) 罢(罢止;寝罢) 辍(辍休;辍已) 住(住罢)已 卒 定(定止) 凝(凝止;凝绝) 济(大风~) 解(解已;解息;解休;解止;解舍;难~难分) 艾(方兴未~) 弥 弭 息(息止;息停;~事;~怒;省息;消息;隐息;讫息;归息;谧息;镇息) 歇(歇绝;歇落;销歇;消歇;间歇;顿歇;衰歇) 阕 落(话音刚~) 疑 居(岁月不~)寝(寝息;寝废;其议遂~) 底极穷尽 竟已 讫竟 落脚 盬滞 迟顿

风势、纷乱等停止:平息

消歇停止:销偃

结束,停止:闭(~经)

间断,停止:间歇 闲息 隔顿

穷尽,终止:穷了

衰而止息:衰息

衰减而止息:衰止

无止息:靡盬

永远终止:永终

(事物自己停止:停止)

停止2

停(停住;停歇;停辍;停缀;停罢) 止(止艮:辍止) 收 住(住罢;打住) 罢(毕~;说~)悛(长恶不~) 歇 息肩 罢休 寝废

到一定期限停止:截止

截止收稿:截稿

遇难而停止:坎止

暂时停止:暂停 消停

短时停止:稍停 少停 少间

突然停止:戞(戞然而止) 闟然而止

突然停止的样子:戞然 辍然

长时停止:久停

事物不再继续:停止

另见:不动2 停留 止息

居住

居(家~;分~;都居) 住(住坐;住居) 宅(宅居) 宫 栖(栖住;两~) 巢 处(歇处) 止(留止) 安顿 歇落

帝王居住:宸居 宸宇

居其地而食其土之产:食毛践土 践土食毛

选择地方居住:卜居 择居

择邻而居:买邻(千金~)

相邻而居:比邻

居住邻近:鸡犬相闻

另居一处:别居

纳妾别居:藏娇

斋戒别居:斋居

停留居住:居留 留居 延留 淹驻 舍止

游览居留:游居

寄放,留居:漈(漈留) 寄留

委屈居留:屈处

废为庶人,居留原籍:锢籍

长久居住:久住 长住 永住

居住俭朴:土阶茅屋 土阶茅茨

穷困,住着破旧简陋的房屋:空室蓬户

居住分散:散居

居住条件优越:广厦细旃 广夏细旃

枯燥无味地居住:枯住

居民居住情况复杂:五方杂处 五方杂聚五六杂厝

居无常处:游牧

不定居:浮寄

(较长时间地住在一个地方:居住)

另见:组成 安家 住地 住房 居处 居室 迁居 隐居 居住地

停止1

停(停住) 止(止泊) 住(止住;打住) 杀(~住歪风) 煞 罢(~宴) 偃(偃息) 戢(顿戢) 刹 顿 收(收歇;收住) 休(休歇;休罢;~战;~会) 舍(次舍;锲而不~) 释驾

停止俸禄:解禄

车辆停止:驻盖 停车 立车

停止活动:歇马 息迹静处 处静息迹

停止或结束行动:收旗卷伞

停止或结束活动:收锣罢鼓

停止某项活动或某种行为:刹车 煞车

停止或结束某项运动或活动:封刀挂剑

停止学业:辍业

中途停学:辍学

停止供电:停电

停止飞翔:顿羽 顿翔

停止运用:滞用

停止议论:罢论 罢议

停止饮酒:停杯

停止作祸:敛祸

停止进行:搁(搁置)

拖延搁置:延捺

停止不行:追寝

停一下:慢来

结束,停止:闭(~馆;~会)

截止,停止:杀止

中途停止:辍(辍塗) 中断 间歇

知难而止:望峰息心

遇阻碍而停止:卡壳

勉强停止:苟止

想停止而停不下来:欲罢不能

动作停止的样子:慢然

(有意识地中止:停止)

〖住〗 粵 zyu6〔自預切〕普 zhù

❶ 停留,留下。杜甫《哀江頭》詩:「去〜彼此無消息。」❷ 居住。白居易《琵琶行》:「家在蝦蟆陵下〜。」(蝦蟆【粵 haa4 maa4〔霞麻〕普 há má】陵:位於長安南面,為唐代歌樓酒館的集中地。)

❸ 停止。李白《早發白帝城》:「兩岸猿聲啼不〜,輕舟已過萬重山。」

❹通「駐」,進駐,駐軍。司馬光《資治通鑑.漢紀.孝獻皇帝庚》:「瑜請得精兵數萬人,進〜夏口。」

住zhù

❶居住,住宿。如:住址;住所;住了一夜。

❷停住,歇下。如:住手,住口。

❸作动词补语,表示牢固、停顿或胜任等。如:抓住;水管被堵住了;经得住艰苦的考验。

住zhù

Ⅰ ❶ (居住; 住宿) live; lodge; reside; accommodate; stay: ~ 得舒适 be well lodged; ~ 在北京 reside in Beijing; 我们在这儿 ~ 了好些年了。 We have lived here quite a number of years.

❷ (停住; 歇下) stop; cease; knock off: ~ 嘴 stop talking; shut up; hold one's tongue; ~ 歇 stop for rest; ~ 手歇一会儿 knock off work for a break; 雨 ~ 了。 The rain has stopped.

❸ (做动词的补语, 表示牢固或稳当、停顿或静止、胜任等): 抓 ~ have grasped; 记 ~ bear in mind; remember; 被难 ~ 了 be put on the spot; be got; 绑 ~ 了 have (one) bound; 止不 ~ cannot stop (flow); 忍不 ~ cannot help doing sth.; 支持不 ~ cannot bear; can not hold out Ⅱ (姓氏) a surname: ~ 仲 Zhu Zhong

◆住持 {宗} (Buddhist or Taoist) abbot; 住处 residence; dwelling (place); lodging; quarters; 住房 housing; lodgings; 住房津贴 house allowance; 住房制度改革 housing reform; 住户 resident family; household; 住家 live; reside in; residence; home; household; resident; 住口 shut up; stop talking; 住手 stay one's hand; stop; hands off; 住宿 stay; put up; stop at; get accommodation; lodging; 住所 dwelling place; residence; domicile; abode; 住院 be in hospital; be hospitalized; 住宅 house; residence; dwelling; dwelling house; 住宅商品化 housing commercia ̄ lization; 住址 address

住zhù

❸ 衣食

❹ 按捺不

住zhù

(7画)![]()

*住zhù

7画 人部

(1) 居留;住宿: ~所|~店|我~楼上|你~在哪家宾馆?

(2) 停止;止住: ~口|~手|雨~了|这一节课他就没有~过声。

(3) 作动词的补语。

1. 表示牢固或稳当: 拿~|抓~|记~|稳~阵脚。

2. 表示停顿或静止: 拦~|堵~。

3. 跟“得”或“不”连用,表示可能或不可能: 禁得~|靠不~。

住zhù

小篆作驻。本指马立,停止义。引申为人立,停止义。又指停留在一个地方,引申为住义。又有走之旁(辵chuò,走路),从从马从垂的字为声的字,《说文》读若住(zhù),义是“不行也”。即停,立义。也可作住的古字。约魏晋时造住字。从亻(人),主声。即停,止;又为歇下义。如:住手|雨住了。引申为长期居留或暂时歇息。如:家住城外|住了一夜。现代汉语又用作动词的补语。有几种用法和意义。如:站住|把住方向盘。又如:把他问住了。又如:支持不住|禁得住。

住★常◎常

zhù形声,从人,主声,本义为人站住,在原位置不动,引申为停留、停止、住宿、居住等。

【辨析】

住/驻 见567页“驻”。

- 须将是什么意思

- 须将有日思无日是什么意思

- 须少是什么意思

- 须少款。是什么意思

- 须尖儿是什么意思

- 须尤其是什么意思

- 须庄是什么意思

- 须弥是什么意思

- 须弥二佛是什么意思

- 须弥入芥子是什么意思

- 须弥山是什么意思

- 须弥山石窟是什么意思

- 须弥山石窟弥勒像是什么意思

- 须弥山石窟志是什么意思

- 须弥山石窟造像是什么意思

- 须弥座是什么意思

- 须弥福寿之庙是什么意思

- 须弥福寿庙是什么意思

- 须弥福寿庙碑记是什么意思

- 须弥纳芥是什么意思

- 须弥芥子是什么意思

- 须弥藏芥是什么意思

- 须弥雪亭是什么意思

- 须弥黍米是什么意思

- 须强如是什么意思

- 须当是什么意思

- 须当归是什么意思

- 须当酒色气财捐,到如今,有甚尽。是什么意思

- 须待是什么意思

- 须得是什么意思

- 须得海之战是什么意思

- 须微是什么意思

- 须快展、亨衢阔步。是什么意思

- 须念东人年纪小(打聊目一)薛慰娘是什么意思

- 须恺是什么意思

- 须拚醉,回首夕阳流水,碧草如茵。是什么意思

- 须捷是什么意思

- 须摩堤是什么意思

- 须摩提是什么意思

- 须摩提女缘品图是什么意思

- 须摩提女缘品图壁画是什么意思

- 须摩题是什么意思

- 须教自我胸中出,切忌随人脚后行是什么意思

- 须文答剌是什么意思

- 须文达那是什么意思

- 须文那是什么意思

- 须时是什么意思

- 须明是什么意思

- 须是是什么意思

- 须是今日格一件,明日又格一件,积习既多,然后脱然自有贯通处。是什么意思

- 须是早。是什么意思

- 须是松根白茯苓。是什么意思

- 须是知得了,方能乐得,故人力行先须要知。是什么意思

- 须是骨头里挣出来的钱才做得肉是什么意思

- 须曼华馆是什么意思

- 须曼那是什么意思

- 须有凌云志是什么意思

- 须末是什么意思

- 须末那是什么意思

- 须枝是什么意思