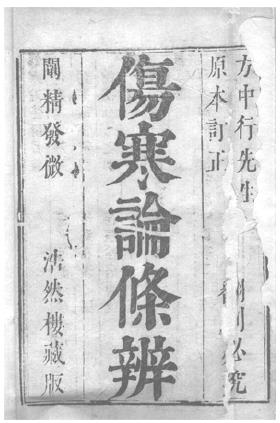

伤寒温疫条辨

简称《寒温条辨》。温病类著作。清杨濬撰。六卷。濬字栗山,四川成都人。杨氏深感伤寒、温病极易混淆,遂采集诸家之说,参酌己见,于乾隆四十九年(1784) 撰成是书。卷一主辨伤寒与温病脉证治法,列伤寒脉证辨、温病脉证辨、温病与伤寒治法辨等。卷二至卷三主辨伤寒与温病之病证,列阳证辨、阴证辨、伤寒温病复病辨等。卷四至卷五为医方辨,列正方一百八十首,附方三十四首。卷六为本草辨,记述药物一百八十八种。剖析伤寒、温病之病证、脉象、治法凡九十一则。条分缕析,论述精当,多有发挥。为杨氏平生治验之总结,是书为后人所重。对热病学说发展,颇有影响。首创“升降散” 等方药,用以治疗温病,颇为实用。有乾隆四十九年刻本,光绪四年(1878)书业德刻本,上海普通书局石印本。

伤寒温疫条辨

书名。简称《寒温条辨》。6卷。清·杨濬撰于1784年。作者鉴于伤寒、温病易于混淆,遂采集诸家学说予以详辨。卷1列述伤寒和温病的脉证、病因、治法等多方面内容;卷2~3辨析伤寒、温病各种病证;卷4~5医方辨,计正方180首,附方34首。卷6本草辨,述药物188种。本书选摘《温疫论》、《伤寒辨证》中论述尤多,但又有所补充发挥,并创用升降散等方剂,在同类书中有其影响。

伤寒温疫条辨

书名。清·杨璇撰于1784年。6卷。鉴于伤寒与温病易于混淆,作者采取诸家学说,针对伤寒、温病的病因、脉证、治法等一一予以详解。其中多采摘自《温疫论》、《伤寒辨证》二书。但有所补充和发挥。

伤寒温疫条辨

六卷。清杨浚(生卒年不详)撰。杨浚字栗山、夏邑 (今四川成都)人。先攻举业,后转攻医学。晚客江南。杨氏认为伤寒、温病极易混淆,于是集诸家之说,间附己见,撰成此书。又名 《寒温条辨》。卷一主辨伤寒、温病与伤寒治法辨等;卷二、卷三主辨伤寒与温病之病症,列阳证辨、阴证辨、伤寒温病复病变等; 卷四至卷五为医方辨,列正方一百八十首,附方三十四首;卷六为本草辨,记述药物一百八十八种。剖析伤寒、温病之病证、脉象、治法共九十一则。杨氏友人孙宏智官溧水时,值江南大疫,用其书治疗颇有效验,孙氏便为其刻书传播其名。当时医家浅学者奉此书为准绳。卢文弨、袁枚为之作序,称其书辨证精当。其实杨氏此书全袭陈尧道《伤寒辨证》,稍移次序,改换篇题,增删字句,前五卷中增补甚少,六卷辨论本草为杨氏自纂。陈氏书中所无。此书条分缕析,论述精审,间有发挥之处,亦十分恰切。为杨氏平生临床经验之总结,对热病学说的发展颇有影响。有乾隆四十九年(1784)刻本,光绪四年 (1878) 书业德刻本,上海普通书局石印本。

伤寒温疫条辨shānghán wēnyìtiáobiàn

医书。简称《寒温条辨》。6 卷。清·杨璇撰于1784 年。作者鉴于伤寒与温病易于混淆, 遂采集诸家学说, 针对伤寒、温病的病因、脉证、治法等一一予以详辨。其中选摘《温疫论》《伤寒辨证》二书论述尤多, 并有所补充发挥。

伤寒温疫条辨

- 陕甘宁边区合作社联席会决议是什么意思

- 陕甘宁边区商标注册办法是什么意思

- 陕甘宁边区商标注册暂行办法是什么意思

- 陕甘宁边区回教抗日救国会是什么意思

- 陕甘宁边区回民抗日骑兵团是什么意思

- 陕甘宁边区回民文化促进会是什么意思

- 陕甘宁边区土地条例是什么意思

- 陕甘宁边区土地租佃条例是什么意思

- 陕甘宁边区地权条例是什么意思

- 陕甘宁边区大事记是什么意思

- 陕甘宁边区大事记述是什么意思

- 陕甘宁边区奖助实业投资暂行条例是什么意思

- 陕甘宁边区妇女合作社是什么意思

- 陕甘宁边区婚姻条例是什么意思

- 陕甘宁边区审判委员会是什么意思

- 陕甘宁边区宪法原则是什么意思

- 陕甘宁边区小学考试制度是什么意思

- 陕甘宁边区师范学校考试制度是什么意思

- 陕甘宁边区建设救国公债是什么意思

- 陕甘宁边区建设救国公债条例是什么意思

- 陕甘宁边区征收救国公粮条例是什么意思

- 陕甘宁边区征购地主土地条例草案是什么意思

- 陕甘宁边区惩治贪污条例(草案)是什么意思

- 陕甘宁边区战时管理进出口货物及过境物品暂行办法是什么意思

- 陕甘宁边区技术干部优待办法是什么意思

- 陕甘宁边区抗战时期惩治汉奸条例(草案)是什么意思

- 陕甘宁边区抗战时期惩治盗匪条例(草案)是什么意思

- 陕甘宁边区抗战时期戒严条例(草案)是什么意思

- 陕甘宁边区抗战时期施政纲领是什么意思

- 陕甘宁边区抗日民主根据地是什么意思

- 陕甘宁边区政务会议暂行规程是什么意思

- 陕甘宁边区政府是什么意思

- 陕甘宁边区政府、第八路军后方留守处布告是什么意思

- 陕甘宁边区政府《关于保育儿童的决定》是什么意思

- 陕甘宁边区政府为充实三三制给各县的指示信是什么意思

- 陕甘宁边区政府为实行精兵简政给各专员县长市长的指示信是什么意思

- 陕甘宁边区政府为改选及选举各级参议会的指示信是什么意思

- 陕甘宁边区政府关于今年选举工作的训令是什么意思

- 陕甘宁边区政府关于保护工商业的布告是什么意思

- 陕甘宁边区政府关于发行边币的训令是什么意思

- 陕甘宁边区政府大事记是什么意思

- 陕甘宁边区政府审判委员会组织条例是什么意思

- 陕甘宁边区政府成立是什么意思

- 陕甘宁边区政府旧址是什么意思

- 陕甘宁边区政府暂行组织规程是什么意思

- 陕甘宁边区政府组织条例是什么意思

- 陕甘宁边区文化界救亡协会是什么意思

- 陕甘宁边区新区征收公粮暂行办法是什么意思

- 陕甘宁边区施政纲领是什么意思

- 陕甘宁边区暂行决算章程(草案)是什么意思

- 陕甘宁边区暂行预算章程(草案)是什么意思

- 陕甘宁边区查获鸦片毒品暂行办法是什么意思

- 陕甘宁边区森林保护条例是什么意思

- 陕甘宁边区植树造林条例是什么意思

- 陕甘宁边区民主妇女联合会三原分区办事处是什么意思

- 陕甘宁边区民主妇女联合会邠县分区办事处是什么意思

- 陕甘宁边区民刑事件调解条例是什么意思

- 陕甘宁边区民刑事案件调解条例是什么意思

- 陕甘宁边区流通券是什么意思

- 陕甘宁边区淳耀县参议会会议是什么意思