五线谱wǔxiànpǔ

一种在五条平行线上标记音符的乐谱。张卫明《英雄圈》:“草原本无路,车辙印轧多了露出土地,就有了路。……有的地段像单线铁路,两条轨迹拉着天地风景线。有的则像火车站,多条线路并列与交叉,车扭在上面恰似~上跳来跳去的音符。”|格非《雨季的感觉》:“黑板在雨水中泛潮,上一堂课抄好的一段~现在已经模糊不清了。”

五线谱wǔ xiàn pǔ

在五条平行横线上标记音符的乐谱。在金楷理和蔡锡龄合译的《喇叭吹法》(1887年)中,五线谱被称为“五阳四阴表”。◇正谱、五线界声、五线音谱。“五线谱”这词是后来出现的,如1918年《新青年》第4卷3号《北京大举征集全》:“歌谣之有音节者,当附注音谱(用中国工尺日本简谱或西洋五线谱均可)。”1928年丰子恺《一般人的音乐——序黄涵秋〈口琴吹奏法〉》:“五线谱的学习,在初学者(尤其是看惯简谱的初学者)实在是一件很困难的事。”

五线谱

通用记谱法。在5根等距平行线上记录音乐的方法。自下而上称第1线、第2线、第3线、第4线、第5线,以及第1间、第2间、第3间、第4间等。另加线、间在名称前加“上加”、“下加”。主要谱号分3种(高音谱号G、中音谱号C、低音谱号F)。分谱表5种(高音谱表、低音谱表、女高音谱表、中音谱表、下中音谱表)。乐谱3类(总谱、分谱、大谱表)。前身为纽姆谱,7世纪为1线,11世纪为4线,13世纪用5线,有量记谱,16世纪有加线,17世纪完善,18世纪定型。1713年中国有文字记载。

五线谱wuxianpu

是在五条平行横线和它所形成的间上记载音符,用以记录音乐的乐谱。五线谱上的五条线、四个间是自下而上计算其顺序的。为了标记更高或更低的音,在五条线的上面或下面还要加上许多短线,这些短线叫“加线”。在五条线上面的加线叫“上加线”,下面的加线叫“下加线”。五条平行线及其上下加线构成谱表。在谱表的左端加记谱号,用以确定五线谱上各音的具体高度。把代表音的不同长短的音符,加记在五线谱谱表的线、间上,就构成记录音的高低、长短的乐谱了。

五线谱Wuxianpu

用五条等距离的平行横线来表示音高位置的一种记谱法。用五线谱记谱时,还要配以表示不同时值的音符和休止符; 确定音高位置的谱号;表示调性的调号及其它记号。五线谱的前身为公元7世纪在欧洲教会音乐中出现的“纽姆”符号,后由意大利音乐理论家圭多发展为用四条线记谱。13世纪科隆教士弗朗科等人发明了有量记谱法,补充和完善了“纽姆”符号。经过几个世纪的改进完善,五线谱从18世纪开始逐步定型,沿用至今。圭多被认为是五线谱的创始人之一。五线谱的5条线自下而上依次称为第1线、第2线、第3线、第4线、第5线。线与线之间的空白称作“间”,自下而上依次称为第1间、第2间、第3间、第4间。每一条线和每一个间都表示一个音高位置。如果有更高或更低的音无法在5线4间内记录,可在五线谱上方或下方用短横线表示加线和加间,分别称为上加1线、上加1间(第5线与上加1线之间); 上加2线、上加2间;下加1线、下加一间等。每个线间位置所表示的固定音高,由所用的谱号决定(参见谱号)。五线谱在实际应用中常见的有大谱表、总谱、分谱。大谱表由高音谱表与低音谱表联合组成,并在其左端连以直线和括号,常用于钢琴、风琴、竖琴、扬琴等乐器的记谱。总谱是由多行谱表组成的多声部音乐的谱式,其左端连以直线。用于记载合奏或合唱。其中各种乐器和人声声部,均按一定次序分组分行排列。分谱是由总谱中各声部单独抄录出来的各种乐器或人声声部的专用乐谱。

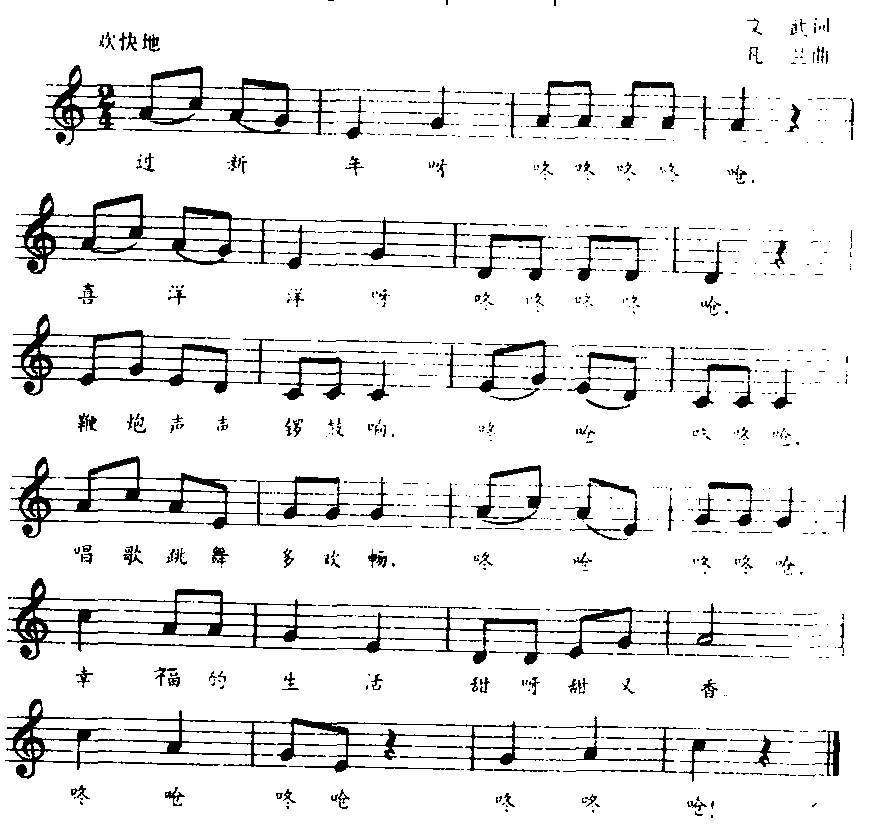

过新年

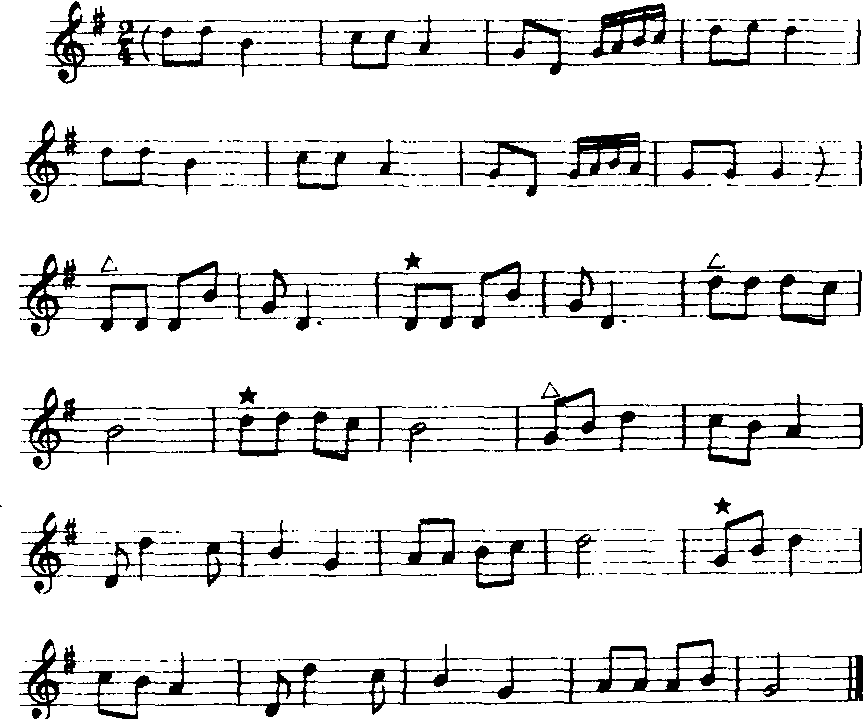

请你跟我这样做

五线谱

音乐记谱法之一。以不同的音符、休止符等记载于5条平行横线组成的谱表上。意大利音乐家季多(Guido d′Arezzo,约900—约1050)发明。约16世纪末确立。现为世界普遍采用。

五线谱

staff

五线谱

staff;stave(音乐)

- 王朝阳是什么意思

- 王朝隆盛的运命气数是什么意思

- 王朝马汉是什么意思

- 王木是什么意思

- 王木匠的锯子不挫是什么意思

- 王木庵是什么意思

- 王木成是什么意思

- 王木通是什么意思

- 王未之是什么意思

- 王末是什么意思

- 王本中是什么意思

- 王本兴是什么意思

- 王本刚是什么意思

- 王本初是什么意思

- 王本吾是什么意思

- 王本才行文乖谬案是什么意思

- 王本智是什么意思

- 王本立天涯求父是什么意思

- 王本茂是什么意思

- 王本鉴是什么意思

- 王本高是什么意思

- 王朱是什么意思

- 王朴是什么意思

- 王朴(1)是什么意思

- 王朴(2)是什么意思

- 王朴律是什么意思

- 王朴诚是什么意思

- 王机是什么意思

- 王权是什么意思

- 王权威是什么意思

- 王权政治的支配性是什么意思

- 王权神授是什么意思

- 王权被人所窃是什么意思

- 王杆是什么意思

- 王李是什么意思

- 王李广陈德智贪污案是什么意思

- 王李高岑是什么意思

- 王杏元是什么意思

- 王杏圃是什么意思

- 王杏庵仗义赒贫是什么意思

- 王杏庵家庭是什么意思

- 王杏林是什么意思

- 王杏舒是什么意思

- 王杏花是什么意思

- 王杏芳的人物故事|评价|小传,王杏芳的事迹|史鉴是什么意思

- 王材是什么意思

- 王材是什么意思

- 王材任是什么意思

- 王村是什么意思

- 王村募修路序是什么意思

- 王村古镇是什么意思

- 王村沟是什么意思

- 王村瀑布是什么意思

- 王村特大桥是什么意思

- 王村红柿是什么意思

- 王村醋是什么意思

- 王村镇是什么意思

- 王村黄酒是什么意思

- 王杖是什么意思

- 王杖十简是什么意思