中国养蜂史history of Chinese apiculture

中国是中华蜜蜂(简称中蜂)的发源地。原始的养蜂可追溯到人类最早采集野生蜂蜂蜜的时代。按文献记载,中国养蜂约有两千余年的历史。中华民族将野生中蜂逐步饲养为家养中蜂,经历了原始采集蜂蜜和人工饲养蜜蜂两个阶段。中国古代养蜂发展缓慢。19世纪末20世纪初,西方蜜蜂和活框养蜂技术传入中国。

中国近代养蜂有所发展,几经兴衰,逐渐形成和发展了中国的养蜂业。

蜂产品的原始采集和有关蜜蜂的早期文字记载原始社会时期,蜜蜂处于野生状态,岩穴、树洞是天然蜂窝。人类以采集天然植物和渔猎为生,野生蜂巢也是采集对象。原始人从野生动物掠食蜜蜡中受到启发,学会了从树洞、岩穴中寻取蜂巢。最初是捣毁蜂窝,火烧成蜂,掠食蜜蜡、蜂子。其后,人们逐渐改变了这种对于蜜蜂来说是“既毁我室,又取我子”的原始掠夺式采集方法,而有意识地利用蜂群再生产能力,发展成用烟熏驱蜂,保留蜂窝,索取蜜蜡、蜂子。

迨至西周(约公元前11世纪~前771),在《诗经·周颂·小毖》有“莫予荓蜂”的诗句,这是“蜂”字的最早文献记载。“蜜”字则首见于《礼记·内则》(前3世纪)。东周时期(前770~前256),出现了现存最早的有关养蜂的文献——《山海经·中山经·中次六经》(约前3世纪)。其中,“蜂蜜”二字开始组合成双音节词并沿用至今。该文描述了“其状如人,而二首”的原始蜂窝形状和“用一雄鸡禳而勿杀”的祭祷蜜蜂的习俗。

随着生产力的发展和社会的进步,原始的野外养蜂开始萌芽。人们在漫长的采集野蜂实践中,开始尝试对树洞或其他地方所发现的蜂群略加照看,由采摘野蜂巢发展到“原洞养蜂”。割蜜人用烟火驱散蜂群;用炭火加宽蜂洞;再用泥草、牛粪涂抹洞口,留一小孔容蜂出入;最后在树干上刻痕为记,以示蜂窝有所归属。此后,除按时采蜜外,毫无其他管理措施。至今中国西南傈僳族、怒族、独龙族等民族还保留着原始的驱蜂取蜜法和原洞养蜂法。

人们在采食蜜蜡的实践中,首先认识到螫针有毒,这是生物自卫防身的本能,因而《诗经·周颂·小毖》告诫人们不能去激怒蜜蜂(“莫予荓蜂,自求辛螫”);《左传·僖公二十二年》(前722~前464)中也说:“蜂虿有毒,而况国乎?”东周时已能利用蜂毒治病,《黄帝内经》(前770~前256)记载了古代的蜂针疗法。周代人们对蜂产品的利用主要是食用,蜂子则是帝王的佳肴。《礼记·内则》(前3世纪)有“子事父母”,“枣栗饴蜜以甘之”和“爵鷃蜩𧍙”,“人君燕食”的记载。“𧍙”即蜂的幼虫和蛹。饮用“蜜酒”大约从东周开始。初记于《楚辞·招魂》 (前340~前278),有“瑶浆蜜勺”之句。“蜜勺”可能是用蜜调和未经酿制的蜜酒。其时还用蜂蜜与稻、黍熬煎成柜籹、蜜饵等古代蜂蜜食品。在云南省,还有刻有蜂纹的战国铜臂甲出土。(彩图109)

中华蜜蜂的古代人工饲养 东汉时期(25~220)进入蜜蜂的人工饲养阶段。公元1世纪初,出现了文献上记载的第一位养蜂专家——姜岐。据《高士传》记载,姜岐隐居山林,“以畜蜂豕为事,教授者满天下,营业者三百人。民从而居之者数千家”。当时教授养蜂成为一门专门的学问。

东汉的养蜂先行者已不满足于原洞养蜂,照看蜂群。为了更便于割蜜,开始移养蜜蜂。移养是蜜蜂由野蜂变成家蜂的过渡阶段。他们砍下附有野生蜂窝的树干(即原始天然蜂窝),挂在屋檐之下,蜂窝所放置的方向与原树干生长的自然姿势保持一致。移养无需管理,蜜蜂生活在半野生状态。至今云南怒族、傣族人民饲养无刺蜂仍沿用这种移养方法。

东汉人开始观察蜜蜂和蜂房。公元前139年《淮南子·汜论训》首次描述“蜂房”,并指出其大小“不容鹄卵”。对于蜜蜂主要生物学特性已有初步认识。许慎《说文解字》(100~121)释“蠭”(同“蜂”)为“飞虫螫人者”; 释“蜜”为“蠭甘饴”。

其时对蜂产品的利用已经发展到医药、印染、制烛。公元3世纪的《神农本草经》已将石蜜、蜂子、蜜蜡列为医药“上品”,指出蜂蜜有“除百病,和百药”的作用。而且发现蜂子有抗衰老、滋润皮肤的美容功效,若“久服(蜂子)令人光泽好,颜色不老”。蜡烛为西汉时期的岭南(今广东、广西一带)所制作。晋人葛洪在《西京杂记》(340年前后)中记载了南越王献高帝石蜜五斛、蜜烛二百枚之事。蜜蜡用于民间印染可能从汉代开始,古称“蜡缬”,现称“蜡染”。

魏晋南北朝时期(220~589)出现了两篇重要的文献。公元3世纪,在张华《博物志》中明确记载山区养蜂者“以木为器”,“以蜜蜡涂器内外令遍,安檐前或庭下”,诱引野蜂“春月作窠生育”的方法。郑缉之(420~479)《永嘉地记》进一步记述了家中人“以蜜涂桶”诱引分蜂群“举群悉至”的技术。这一时期已将移养后的半野生态的蜜蜂诱养到仿制的天然蜂窝或代用的木桶蜂窝中去,逐渐向蜜蜂家养过渡。

蜜蜂家养,使西晋人更便于观察蜜蜂生态和生物学特性。郭璞(276~324)《蜜蜂赋》首次记述了蜜蜂是社会性昆虫。蜂群中有“总群民”的“大君”,司管保卫的“卫”,作蜜源调查的先遣蜂。还描述了蜜蜂“营翠微而结落”、“应青阳而启户”的筑巢条件和喜暖向阳的习性。认识到蜂蜜是蜜蜂“咀嚼华滋”,酿制而成。

蜂产品的加工技术和利用此时也有较大发展。三国时期(220~280)蜂蜜用于制作清凉饮料和浸渍果品。《吴志·孙亮传》有“使黄门中藏取蜜渍梅”的记载。《魏志·袁术传》记载,时盛暑,袁术欲得“蜜浆”,但无蜜,乃呕血而死。其时的蜜浆用于解暑,以蜜水而成。西晋能将混合的蜜蜡分开提炼,分别利用。蜂、蜜、蜡除食用、药用外,开始试制防衰、增白的美容剂。晋代女子直接用天然蜂蜜抹面。《名医别录》(502)记载了用“酒渍蜂子敷面,令人悦白”的美容方法。蜂蜡则用于制作蜜印(蜜章)、蜜玺、蜡屐和工艺品蜡凤。

隋唐五代(581~960)养蜂文献鲜见。从唐诗等的零星记载中可以窥见唐代的家庭养蜂并不普遍。南北山区还处在“凿石养蜂”的状态。

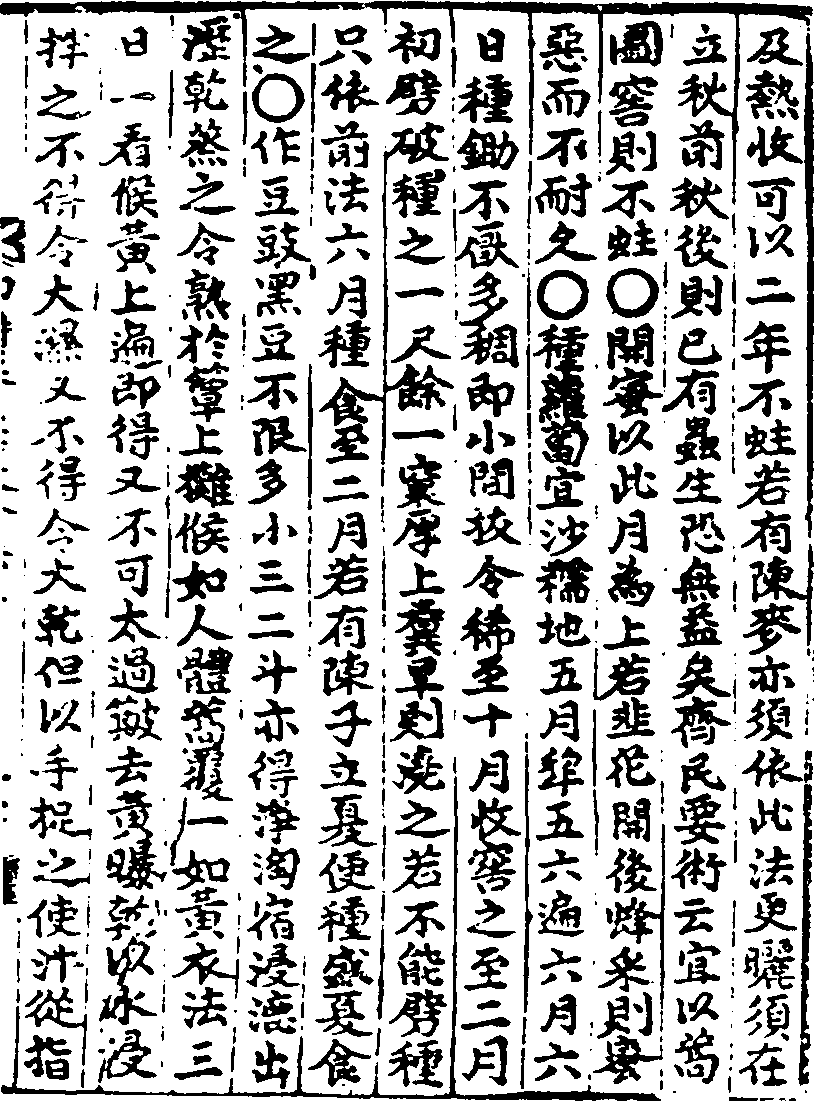

唐人将蜂窝与燕巢并列于柱梁或悬于庭院前檐,并配有果树蜜源。杜甫有“柱穿蜂溜蜜,栈缺燕添巢”的诗句。《酉阳杂俎》(864年左右)还记载了作者段成式家养蜜蜂的事实:“蜂窠成式脩竹里私第,果园数亩。蜂胶土为窠于前檐”。但是蜜蜡的主要来源还是取之于半野生状态的蜜蜂,蜂糖、蜂蜡、蜜烛多产在南北山区,特别是南方,并列为“常贡”。唐诗中也不乏描写割蜜人“自履藤鞋收石蜜”,“采蜡于泉谷”的情景。韩鄂(唐末或五代初)《四时纂要》把“六月开蜜”列为农家事宜,这是现存收编养蜂技术最早的农学著作,反映养蜂副业的发展已引起农学家的注意。(图1)

图1 《四时纂要·夏令·六月》(按明万历十八年朝鲜刻本影印)

660~740年成书的《文苑英华》里张鷟《沧州弓高县实性寺释迦像碑》一文中始称“蜂王”:“蜂王献蜜,纷飞紫绀之楼”。813~858年,在李商隐《闺情》“红露花房白蜜脾”的诗句中,明确提出了“蜜脾”的概念。864年前后,段成式最先记述雄蜂:“生三四月,黑色”,“不能采花,但能酿蜜”的生物学特性。并总结“相蜂过冬,蜂族必空”的养蜂经验。唐人称雄蜂为“相蜂”或“将蜂”。

唐代蜂产品的加工技术突破了历代窠臼,特别是拓宽了蜂蜡利用的范围。利用蜂蜡浇烛可能从李唐开始。陕西永泰公主及章怀太子墓的墓道上,都有侍女秉烛而行的壁画。(彩图110)唐诗中也有大量描写蜡烛的诗句。贾公彦还记载了“以苇为中心,以布缠之,饴蜜灌之”的制烛方法。其时产量不多,仅限官苑豪门享受。此外,还利用蜂蜡藏书、印染、作丸衣。蜡诏、蜡书、蜡丸(蜜丸)为唐代始用。蜡缬布亦颇盛行。隋唐盛行用蜂蜜酿制蜜酒。医学家孙思邈(581~682)记载了“葡萄、蜜等酒不用”的自然发酵法,并介绍了酿制蜜酒的方法,还利用蜜酒治病。

进入宋元(960~1368)以后,有关养蜂文献骤增。其重要著作有《小畜集·蜂记》(1000)、《农桑辑要》(1273)、王桢《农书》(1313)、《农桑衣食撮要》(1314)和《郁离子·灵丘之丈人》(1350~1365)。宋元时期是中蜂人工饲养发展的重要阶段。家庭养蜂较为普遍,出现了专业养蜂场。

王禹偁撰写的《小畜集·蜂记》较具体地描述了蜂王生物学和分蜂的情状,有较高的科学价值。他观察到蜂王“其色青苍”,大于常蜂,“无毒”。失其王则蜂群溃乱。分蜂时,蜂群“或团如罂,或铺如扇,拥王而去”。还记述了蜂王产卵的情景:“(王)生子其中,或三或五,不常其数。”但未明言蜂王是产卵雌蜂。

宋代已初步观察到工蜂后足在特异变化后产生的器官——花粉筐。《尔雅翼》 (1184)有“采花须粉置两脾”的描述。宋人还发现工蜂采水是酿蜜泌蜡的需要,因而制定了“春三月供水,不致渴损”的管理措施。

宋元时期的养蜂技术日臻完善,且具有很高的管理水平。刘基的《郁离子·灵丘之丈人》仅350余字,却概括了蜂场中蜂群四季管理的基本原则。

中国古代控制自然分蜂的原则是一群不留二王。宋以前是采取追捕、诱引蜂群“延客住”的抢救办法。宋至元出现了三次较大的技术突破。第一,棘刺王台和早摘新王。《小畜集·蜂记》首次报道“以棘刺……王台,则王之子尽死而蜂不拆”;《农桑辑要》和王桢《农书》也记载了“一窠留一王”,“除旧蜂王外,其余蜂王尽行摘去”的经验。第二,人工分蜂。《农桑辑要》记载了若有数个蜂王,“当审多少、壮与不壮”,淘汰弱者,只留蜂王两个,分为两窝的方法。第三,培养强群。《郁离子·灵丘之丈人》说,“蕃则纵之、析之,寡则与之、裒之,不使有二王也”。意思是群势强就可以进行人工分蜂,群势弱则应加强饲喂,以强补弱;一窝之中不能两王并存。

此外,在养蜂技术上还有一些重要的发明。如两人配合用烟驱、蜜诱的方法收集分蜂群;三面洒水扬尘,阻其蜂路和撒土收蜂追捕蜂群的技术;至晚蜂息再转移的经验;用薄荷叶涂手面和用草衣蔽身防蜂螫的方法等。

宋代记载了多种蜜源植物及各种蜂产品。《图经本草》(1061)记述了黄连蜜、梨花蜜、桧花蜜和何首乌蜜等名称、蜜色和产地。在蜜渍贮藏果品的基础上,已发展加工成蜜饯(蜜煎)、果脯。吴自牧《梦粱录·除夕》中记有“蜜煎”。宋人已知南北不同的生态条件对蜜蜂选巢酿蜜有影响,“花色不同,蜜色随异”。元人还采用“烧红筋,插入蜜中”检验蜜质优劣的方法。

元代有多种人工蜂窝。如“砖垒小屋,两头泥封”的砖砌蜂窝;“编荆囤,两头泥封”的荆编蜂窝等。尤为重要的是《郁离子·灵丘之丈人》首次记载了“刳木以为蜂之宫,不罅不𤸈”的原始独木蜂箱。自此,在中国开创了木制蜂箱的历史。元代末年,养蜂业已具备相当规模。不仅有分散的副业养蜂,而且发展成专业养蜂场。《郁离子·灵丘之丈人》记载了“园有庐,庐有守”,蜂箱“五五为伍,一人司之”的蜂场布局、规模和管理技术。

明清时期(1368~1911)的养蜂文献纷繁,但多数荟萃前人经验,总结了一套“分蜂—召收—留蜂—镇蜂—防护—割蜜—藏蜜—炼蜡”的技术。1819年郝懿行编著的《蜂衙小记》十五则,为中国第一本养蜂专著。自明至清,养蜂业日趋昌盛。一般农户养十余群蜂,专业养蜂户养数百窝蜂。但蜂蜜的来源十居其八靠山野收蜂采蜜,十居其二靠家庭养蜂。

明清时期在养蜂技术和蜂箱的改革上也有新的进展。1637年《农政全书》首次记载“用纱帛蒙头及身上截,或皮套五指”的原始面网和指套。1600~1680年,《物理小识》记述了蜂箱的立体排列法:“箱宜数层……以左置右则盛。诸箱立架皆顺而稍下,不得过敌祖房(即原群)。”这比“五五为伍”的平面排列更能充分利用光源。明末已出现了原始继箱的雏形。《致富全书》有“先照蜂巢样式,再做方匣一二层……令蜂作蜜脾子于下”的记载。“方匣一二层”具有继箱的作用。晚清以后,在江苏、浙江、湖南、广东一带也相继出现带有原始继箱的旧式改良蜂箱。如嘉湖式、温州式、横形篾篓式和方形多层木箱等。

从宋至清,记载了蜜蜂的多种敌害及其原始的御敌方法,但未见病害的报道。主要敌害有蛛形纲(蜘蛛)、昆虫纲(土蜂、山蜂、蚂蚁、斑蟊、蛅蟖、蚍蜉、蒲虫、蜻蜓)、爬行纲(蛇)、鸟纲(雀、鹩鸟)、哺乳纲(蝙蝠、豹、狐狸)的一些动物。

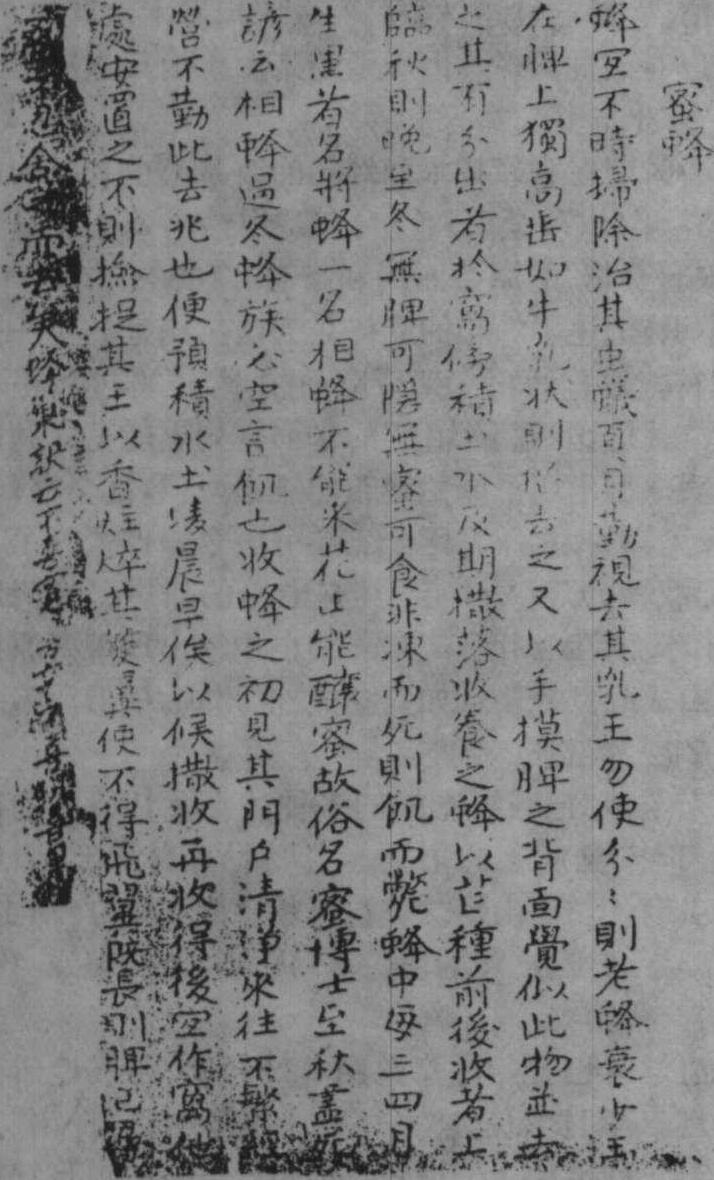

明清学者已开始注意总结养蜂经验,粗浅地研究养蜂学理。李时珍(1518~1593)《本草纲目》提出“蜜以密成”和“割蜜如十一取税”的理论。宋应星于1637年指出“蜜无定色,皆随方土花性而变”。徐光启于1639年研究了雨水—花木—蜂蜜的关系,总结了利用气候预测当年蜜量丰歉的方法。在蒲松龄(1640~1715)的手抄稿《蜜蜂》(图2)一则中指出,“门户清静,来往不繁,经营不勤”是分蜂的预兆;芒种前后是收蜂的有利时机。

对蜜蜂生物学的认识,从西周至清末代代深入,但明清学者更有见地。李时珍首先看到“蜜蜂嗅花则以须代鼻”,说明他已认识到蜂须不仅是蜜蜂的触觉器官,还是它的嗅觉器官。明清学者还观察并记载了蜜蜂个体发育的四个阶段。《蜂衙小记》(1819)、《本草纲目》(1578)和《桑瑜漫志》(1726年前)分别描述了卵、幼虫和蛹的形状、大小和颜色,但统称“蜂子”。

中国古代一直没有阐明蜂王的性别及新蜂王的由来问题。从西晋至清末,存在三种迥然不同的看法。第一,认为蜂王由其他生物转化而来,即所谓“化生”说; 第二,为相蜂所生; 第三,为蜂王所生。其实从宋至清,古代学者已逐渐找到答案。王禹偶在{小畜集·蜂记}中指出,“王之子尽复为王”,还描述了蜂王产卵的情景。道教经典《道藏经》(960~1111)说:“蜂交则黄退”,说明宋人已观察到蜜蜂雌雄交配后的体色变化。明人陶辅《桑瑜漫志》还记载了雌雄之别,“蜂之雄者尾锐,雌者尾岐,相交则黄退”。清人张宗法《三农记》(1760)说,分蜂时新蜂王“要另居一所,不得子母对面并肩”。这些描述显然已指出蜂王就是雌蜂。

图2 蒲松龄手抄稿——《蜜蜂》

1841年鸦片战争后,中国门户启开,其他国家学者随之而人。1847年法国人L.蒙蒂尼及其女儿在上海、广州、舟山采集昆虫、鸟类和经济植物标本,其中也有蜜蜂。这是中蜂传播他国的首次记录。从1890年F.莫尔维兹发表研究中蜂的论文起,至20世纪40年代末,一些国家的昆虫专家和养蜂专家都先后来到中国采集蜜蜂标本,并报道了对中蜂的研究进展。

截至清末,全国饲养的中蜂约20万群左右。以浙江、福建、江苏、山东居多,其次为河北、吉林、广东、广西、四川、贵州等省区。每群蜂年产蜜量平均5千克左右,蜂蜡0.30~0.50千克。

西蜂的传入与活框蜂箱养蜂的推广 活框养蜂即新法养蜂。中国养蜂业以引进西方蜜蜂和近代活框养蜂技术为契机,发展迅速而曲折,大抵分为以下三个时期。

活框养蜂技术与西方蜜蜂的引入 清末,一些进步知识分子为了寻求富国救民之道,积极倡导“西学”。活框养蜂技术也随之传入中国。1875年7月3日《万国公报》刊登介绍美国养蜂情况的文章,这是传入中国最早有关养蜂方面的西方文献。1876~1877年,由英国傅兰雅译的《西国养蜂法》问世, 1898年,由日本花房柳条著、藤田丰八译的《蜜蜂饲养法》出版。在中国,这是两本最早的养蜂译著,书中介绍了一些蜜蜂生物学和蜜蜂王国的奥秘。

1903年清政府将养蜂列为高等农工商实业学堂的教学内容,对科学养蜂是一个很大的促进。1908年和1909年,广州报刊上分别刊登了《蜜箱之制造》和《春季蜜蜂之处理法》等介绍其他国家近代养蜂技术的文章。

1896年后东北黑蜂及新法养蜂技术由俄国传入东北。据《珠河县志》卷十二记载:“自东铁筑成(1896),一般俄民多有携蜂种于哈(哈尔滨)附近。迄今已成为东路沿线唯一之家庭事业。”此后,俄国的黑色蜜蜂及新法养蜂技术传入中国东北,即为现生的东北黑蜂。

1900年俄国入侵新疆,东正教徒把高加索蜂带至伊犁和阿尔泰两地饲养,即后来的新疆黑蜂。现在的伊犁黑蜂和阿尔泰黑蜂从体色和某些行为表现看,均属前苏联高加索蜂种的两个不同品系。

清末翰林驻美公使龚怀西,1912年秋由美国携意大利蜂5群回国,置家乡合肥私邸饲养,他是意大利蜂最早的引进者; 但蜂群由他人管理,对近代蜂业发展影响甚微。真正以养蜂生产为目的而引进意大利蜂者是清末秀才张品南,他于1911年在闽侯与人合办三英蜂场,饲养中蜂。1912年赴日本学习活框养蜂技术。1913年春购意蜂4群及西方蜂具和著作回国。他毕生致力活框养蜂技术的研究与推广,为开创中国近代养蜂事业之先驱。早期与张品南齐名的是无锡的华绎之。1900~1910年,华绎之在无锡荡口镇试办蜂场;1911年参考欧美新法饲养中蜂,并自制巢础,供本场扩充。1916年和1918年先后从日本引进意蜂王3只和意蜂12群,1921年又从美国引进意蜂5群,他为开拓中国近代养蜂事业作出了积极贡献。

1895年10月台湾被日本强占,随后意蜂由日本传人,至1919年已发展到1.55万多箱。1921~1925年间,台北农业试验所畜产系(现台南新化的畜产试验所)试验、推广日本农林省畜产试验场养蜂育种室提供的意蜂良种。

近代蜂业的形成和发展 中国利用活框蜂箱养意蜂肇始于1913年福建闽侯县。20年代初盛于江浙,后转盛于华北,30年代中后期传遍全国。

在闽侯引进意蜂进行科学饲养的影响下,上海的戚秀甫、南京的徐受谦、绍兴的郦辛农和温州的吴小峰,都相继兴办蜂场。一时江浙成为南方推广新法养蜂技术的策源地。北方新法养蜂开始于天津农事试验场。1914年该场由日本引进意蜂,但影响不大。1917年北京农事试验场张伯衡也从其他国家引进意蜂。后来他设兴农园养蜂场,出售蜂种、蜂具,促进了华北新法养蜂的发展。

与此同时,一些普及活框养蜂技术的专著始陈于世。《实用养蜂新书》(1912,沈化奎译)、《最近实验蜜蜂饲育法》(1913,日本驹井春吉著,顾树屏、华堂合译),这是两本早期译著。《养蜂白话劝告》(1917,戚秀甫)、《养蜂全书》(1918,郑蠡、江声)、《养蜂大意》(1919,张品南)等为早期著作。1920年由张品南编印的《中华养蜂杂志》诞生,是中国第一本养蜂杂志。这些书刊在推广普及近代养蜂技术上发挥了一定的作用。

20年代中后期蜂场增多,规模日益扩大。南京1923年开始养蜂,全城不过20箱左右;到1930年初,城乡内外已达2000箱以上,大小蜂场10余家。江浙规模最大者为1921年创办的华绎之养蜂公司。该公司还办有养蜂学校和蜂具厂。1922年造蜂船7只,在长江下游的沿海地区实行转地养蜂每群蜂年产蜜50千克以上。华北地区规模最大的是北平李林园养蜂场。该场创办于1925年,最初仅养意蜂7群,到1929年激增至300余群,年产蜜量达1.5万千克以上;还办有养王场、蜂具厂,而且出版养蜂刊物。到20年代末,这些大型养蜂场已经发展成为一个综合的经济实体,集科研、生产、销售于一体,对全国养蜂业具有示范作用。

养蜂的关键在于养王。20年代初,养蜂界重视养王,而卓有成效者为数寥寥。大约在1920年前,张品南就掌握了意蜂的移虫育王技术。他培育的人工蜂王除供本国销售外,每年还返销日本数百只。其次是华绎之。1918年他东渡日本购蜂种,次年人工育王、分蜂成功,但系意蜂杂种。为此,1921年他又从美国购买意蜂,翌年育成新王180多只,均为意蜂纯种。1928年华绎之养蜂公司仅春夏两季就育成蜂王600只左右。

到30年代初,育王技术逐渐推广,且日臻完善,因而人工蜂王锐增,大大刺激了近代蜂业的发展。30年代中期李林园养王场每年邮寄到全国各地的蜂王可达1000只以上。

20~30年代,在蜂具的发明和仿制上也取得了重要成就。1926年黄子固仿制成意大利蜂巢础机,为全国首家;1930年再创中蜂巢础机;其后还研制成功全备保险巢箱、转地饲育箱等。在蜂具的研制上颇有成效的还有吴小峰。他一生设计了40多种蜂具,主要有防止蟾蜍夜袭器、熊蜂拍、摇蜜机等。此外,还有徐受谦的小型中蜂巢箱、解景戎中蜂巢箱、郦辛农转地饲养箱、张进修式中蜂箱和王博亚高窄式中蜂箱均在各地推广。

养蜂协会、研究会、专业学校及各种类型的学习班应运而生,反映了养蜂业的兴旺。1925年冬在南京创办益群养蜂研究会,1929年4月在北平成立华北养蜂协会,同年在山东济南成立山东养蜂学会,1932年成立湖南养蜂协会。中国昆虫学的开拓人张巨伯也创办过中华养蜂改进社。这些组织大都编辑专刊,指导养蜂生产,沟通和政府的联系,推动了新法养蜂技术的推广和近代蜂业的发展。20年代末,劳动大学、中央大学、浙江大学、无锡教育学院等高校相继增设养蜂专业。与此同时,由国家、地方政府、学会、大型蜂场主办的各种学习班、训练班、函授班此伏彼起。到30年代初掀起了一个养蜂热潮。

近代蜂业的勃兴、失败与停滞 20年代末至30年代初,新法养蜂进入勃兴时期,特点是形成了以分蜂贩种为目的的畸形蜂业,其显著的地域是华北。华北的养蜂中心是北平。北伐胜利后,全国政治中心从北方转移到南方,北平一些旧官僚盲目附和养蜂“本微利溥”的传说,纷纷养蜂。“风起云从者不下五六十家”。1929年仅北平附近和保定一带就有蜂1.6万~1.7万箱,占全国新法养蜂业之大半。

养蜂需要大量蜂种,但供不应求。有的蜂场不惜喂糖分蜂,专营贩种之业。少数投机商人趁机从日本进口蜂群,牟取暴利。日本也趁机向中国出口大量蜜蜂:1928年为300群,1929年为8800群,1930年已达12.8万群。仅1932年从日本进口蜜蜂价值至少在500万元以上。然而,日本意蜂有一半不能越冬,而且患有严重的美洲幼虫腐臭病。1928年幼虫病在北平地区地方蜂群中发生。30~40年代迅速地在华北、华中地区蔓延,吞噬了无数蜂场。加之城市蜂场林立,蜜源紧缺,转地受阻;广大养蜂户缺乏管理意蜂的经验等原因,而使华北蜂业,乃至全国蜂业连锁性遭到失败。1931~1934年华北养蜂跌入低谷。1933年6月华北养蜂协会自然解体。与此同时,意蜂和新法养蜂技术却因华北地区蜂业的兴衰而传播到全国。

此时,蜂界紊乱。不少人认为“养蜂误我”,而有识之士如李俊、黄子固等却提出整顿蜂业的措施:宣传—奖励—取缔—保护。南京国民政府也公布了各种保护蜂业的法令。如《检验农产物病虫害暂行办法》19条、《蜂种制造取缔规则》和《蜜蜂进口检验规程》等,并在天津、上海海关派专业人员对输入的其他国家蜂种严加检验。河北、山东、湖南、浙江等地方政府在各省养蜂协会的敦促下,也相应实施了保护转地养蜂、减轻往来蜂群赋税、降低蜂蜜运费等一系列法规。到了30年代中期和末期,恢复了以养蜂取蜜为宗旨的正常副业。

正当全国蜂业开始复苏时,1937年又遭到日本帝国主义的蹂躏,使刚刚抬头的养蜂生产再次受到毁灭性的打击。无数农村蜂场被捣毁, 城市蜜源短缺, 转地受阻, 蜂业凋敝。江浙养蜂协会战前会员百余场,战时仅存40余场。抗战胜利时中国养蜂业已濒于破产。

在整顿畸形蜂业和复兴战后蜂业的30~40年代,《中国养蜂杂志》异军突起。该刊于1934年1月由黄子固创办, 直到1956年更名为《中国养蜂》, 同年7月由中华人民共和国农业部接办, 1958年4月由中国农业科学院编辑, 1959年1月至今划归该院蜜蜂研究所承办, 为中国历史最长的养蜂专刊。其时有影响的刊物还有曾仙舟主编的《华北养蜂月刊》(1929年6月~1933年9月),该刊后期迁至上海并更名为《中国养蜂月刊》(1933年10月~1934年),李俊主编。此外还有贺子固创办的《养蜂月报》(1930年4月~1937年)。

40年代后期在蜂病的防治和用新法饲养中蜂方面也取得了一定成绩,养蜂生产出现零星的复苏。尽管如此,近代蜂业在连年战争和病害的摧残下,基本处于停滞阶段。至1949年,中国蜂群达50万群(含中蜂、意蜂),年产蜂蜜8000吨。中华人民共和国成立以后,中国养蜂业才得以蓬勃发展。

- 代数式的值是什么意思

- 代数数是什么意思

- 代数数域是什么意思

- 代数方程是什么意思

- 代数曲线是什么意思

- 代数术是什么意思

- 代数法解作图题是什么意思

- 代数符号是什么意思

- 代数结构是什么意思

- 代数语言是什么意思

- 代数语言学是什么意思

- 代数运算是什么意思

- 代料栽培是什么意思

- 代斫是什么意思

- 代斫岂容易,守成获优游。是什么意思

- 代斯台居结木是什么意思

- 代旗是什么意思

- 代日月是什么意思

- 代时是什么意思

- 代春怨 - 刘方平是什么意思

- 代春怨 - 刘方平 - 朝日残莺伴妾啼,开帘只见草萋萋。庭前时有东风入,杨柳千条尽向西。是什么意思

- 代春日行是什么意思

- 代普台尔是什么意思

- 代普希山是什么意思

- 代普烈是什么意思

- 代普雷是什么意思

- 代替是什么意思

- 代替人写文章是什么意思

- 代替他人做分内的事是什么意思

- 代替别人做事是什么意思

- 代替别人做工的人是什么意思

- 代替别人承担罪责是什么意思

- 代替别人的人是什么意思

- 代替副词是什么意思

- 代替品是什么意思

- 代替密码是什么意思

- 代替帝王起草诏令是什么意思

- 代替并继续下去是什么意思

- 代替律是什么意思

- 代替投票是什么意思

- 代替护照是什么意思

- 代替礼物的钱是什么意思

- 代替者是什么意思

- 代替船条款是什么意思

- 代替费用是什么意思

- 代替遗嘱是什么意思

- 代替郎是什么意思

- 代替食品是什么意思

- 代替,接替是什么意思

- 代替,顶替,取代是什么意思

- 代月是什么意思

- 代有人杰是什么意思

- 代有其人是什么意思

- 代本是什么意思

- 代李敬业传檄天下文是什么意思

- 代村中老人答是什么意思

- 代杖丹是什么意思

- 代杖方是什么意思

- 代杖汤是什么意思

- 代条是什么意思