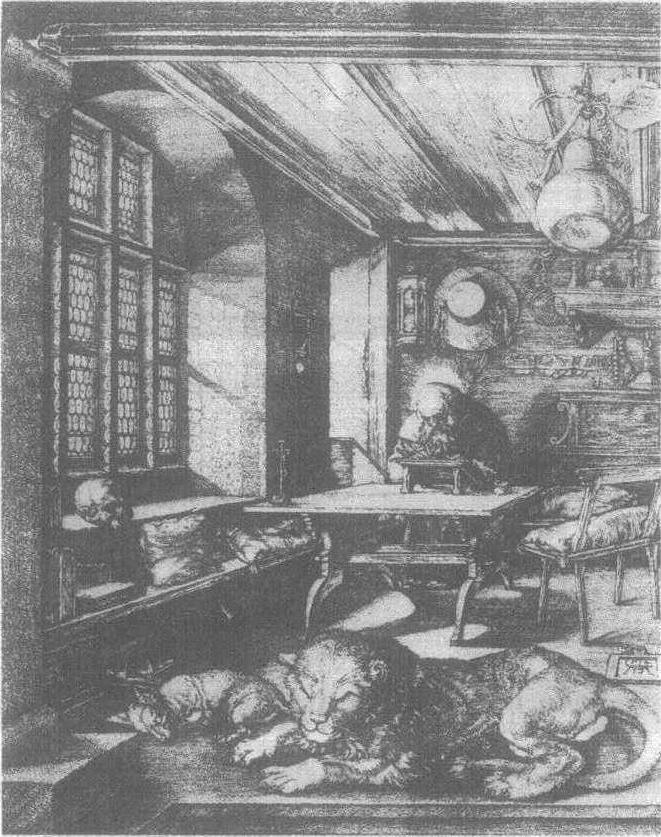

丢勒《斋房中的耶罗姆》

丢勒《斋房中的耶罗姆》

这幅铜版画,是丢勒运用透视画法构成空间的范例。画面前景上画着门框、立柱、地上的台阶、以及狗和狮子。后景的界限是墙壁,在那里画有砂时计、帽子、剪刀和信件。在前景和后景之间是使用透视画法所扩大了的中景。坐在那里的主人公——耶罗姆,正在译圣经。以图像学研究著称的德国学者潘诺夫斯基(1892—1968),曾评价这幅画 “从数学的观点来看是完全精确的”。第一,当把这房间的大小按比例还原为原大小来看时,其透视距离至多不过四英尺,观者和这房间的距离显然非常近。第二,水平线的高度是由圣者眼睛的水平线所决定的。第三,消失点的位置偏向一端,在离右边框约半公分的地方。但是,我们所感受到的这幅画里充实的绘画空间,并不全是由精确的透视图法造成的,它还加入了心理性的表现因素。我们和房间距离短而又和水平线的位置很近,因而增强了与画中人物的亲切感。另一方面,画中门框与左侧柱子下面地上的台阶差,又把观众排除在耶罗姆所居住的空间之外,因而我们好像仅仅能够从房间外面窥视里面的情形,在我们和耶罗姆的斋房之间可以说又是无限地远的。这一远一近,便使我们获得了有进深的空间表象。

斋房中的耶罗姆 丢勒

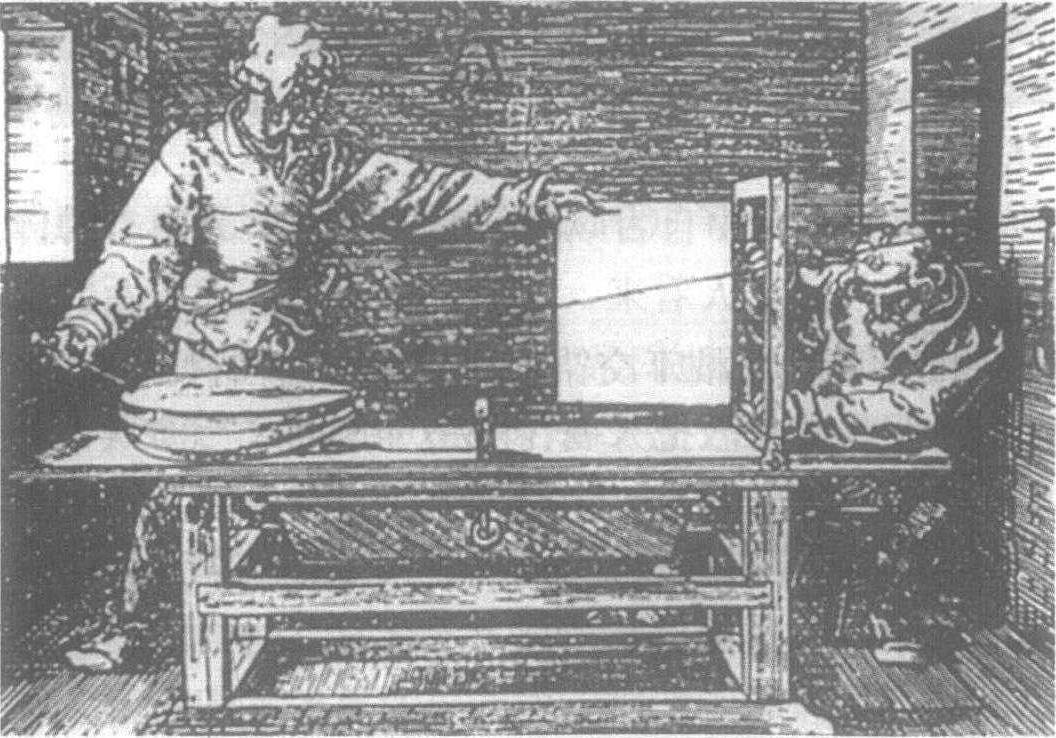

15世纪末和16世纪初,丢勒曾两度到意大利旅行,并将当时还是刚刚发现的透视画法,偷偷移植到了德国。阿尔贝蒂在 《论绘画》一书里,曾对透视法的原理下了一个经典性的定义 “一幅绘画就是一个由一固定中心和若干固定方位射来的光线所构成的视觉金字塔某处的一个截面,这个截面被艺术家用线条和颜色再现于某一平面上。” 在这里,他把以描绘对象为底面,以眼睛为顶点,以视线为侧边所构成的圆锥体,看作并命名为 “视觉金字塔”。所谓绘画平面,就是这金字塔上某处的切断面。换言之,这切断面就是固定视点看对象的时候,在视点和对象之间所设立的透明画面。当画家把在那上面所看到的形状照原样摹写下来时,画与所见物体就会达到令人信服的 一致。丢勒把按照这种透视原理进行作画的过程,用版画保存了下来。

在《透视学的实验》 一图中,他画了两个人物,其中一个正在描绘一张弦琴。在桌上稍靠右边,立着当作透明画面的木框,弦琴被摆在左边。木框上装着一块画板,用合页连接,可以开闭。画板上贴着画纸。还有,木框上系着两根交叉的、像是能伸缩的细线,两根线的交点代表画面上的某一点。站在弦琴一侧的人,正把小木棍放在弦琴的一点上,从小木棍的尖端直到右侧墙壁上作为视点的别针的地方,也有 一条但是被拉直的细线,它显然是表示视线。这条细线穿过别针的一端,系着个小铅锤,所以无论指示弦琴上的哪一点,它都保持为直线。把它与画面相交的点,用系在木框上的两根线的交点固定下来,然后放松当作视线的那根线,关闭画板,将画框上那两根线相交的位置记在画纸上。照此反复操做,弦琴上的各点,便一个接一个地被画到纸上,连接起来就成了所画对象正确的透视形状。

那么,丢勒果真用这样的装置作画吗?这是值得怀疑的。因为无论丢勒的图解也好,还是阿尔贝蒂的理论也好,都是把画布比作透明的帷幕,在画面上形态的轮廓,仅仅是被固定于画布背后的物体外部边界的摹写而已,它并非是其自身生命活动的痕迹,只能说是被还原为结果的点的集合。这些点(或者说留在画面上的可视记号)互相连结起来便成了一条线。这是既没有幅宽又没有厚度而仅有长度即连续性的抽象的线条。

然而在绘画作品中,事实上线条和色彩都不是孤立的现象,它们被融合成为一个整体。福西雍在 《形透视学的实验 丢勒态的生命》一书中特别强调了这种作为形态的根源的融合性。如果我们把它只看成是形态的轮廓线,那么在这种情况下,它便只不过是一种观念的存在罢了。

透视学的实验 丢勒

但是不管怎样,丢勒的版画却形象地说明了阿尔贝蒂的透视法原理。潘诺夫斯基在对丢勒的透视画法进行解读时,关于它所包含的本质意义曾这样写道:“……从透视画法的空间直观方面来看,不只是房屋、家具等各个对象物要按照 ‘缩短法’ 来描绘,而且整个画像……都应该成为通过它们所眺望的空间,好比从一个‘窗口’看过去时那样。”实际上阿尔贝蒂也正是这样提出问题的,他说:“我尽量将自己想画的东西引入一个很大的方形之中。我把这样的有四个角的东西,就看作是为透视开着的窗户。”(《论绘画》)潘诺夫斯基还进一步将文艺复兴时期的这种绘画观与中世纪的绘画观进行比较,并得出结论道: “经过中世纪初期和盛期,在二度的平面上再现或构筑三度的空间,这已不成为什么问题。绘画被看作是用线条和色彩(它们能作为三度的对象的象征来解释)所覆盖的物质的平面。……然而到了14世纪,在表面上所显现的形状变成被认为是存在于表面背后的东西的影像,以致最终达到了阿尔贝蒂把绘画比喻为 ‘开着的窗户’ 的理论。”在这窗口内,画像世界只不过是一种假像,因而窗户的实在性也就被扬弃,转化成了画像世界所揭示的“场面”。日后,这种“窗”的主题,在文艺复兴时期的绘画中开始被广泛使用。

☚ 丢勒《亚当、夏娃与动物》 彼得·勃吕盖尔《冬猎》 ☛

- 肥厚型心肌病是什么意思

- 肥厚型心肌病是什么意思

- 肥厚型心肌病是什么意思

- 肥厚型心肌病是什么意思

- 肥厚型心肌病是什么意思

- 肥厚型梗阻性心肌病是什么意思

- 肥城市是什么意思

- 肥料是什么意思

- 肥料是什么意思

- 肥料与农药的混合是什么意思

- 肥料位置的涵义是什么意思

- 肥料使用环节和方法是什么意思

- 肥料实用手册是什么意思

- 肥料对幼苗定植的影响是什么意思

- 肥料性质与施肥是什么意思

- 肥料施用技术概述是什么意思

- 肥料施用量是什么意思

- 肥料术语是什么意思

- 肥料样品的采集、水分测定及养分简易鉴定是什么意思

- 肥料测试技术是什么意思

- 肥料的单价是什么意思

- 肥料的安全管理是什么意思

- 肥料的有效施用技术是什么意思

- 肥料的混合是什么意思

- 肥料的种类是什么意思

- 肥料的种类是什么意思

- 肥料的种类与施用是什么意思

- 肥料的表示方法是什么意思

- 肥料的识别与鉴定是什么意思

- 肥料试验的布置和管理是什么意思

- 肥肉切丁机是什么意思

- 肥胖与健康是什么意思

- 肥胖概述是什么意思

- 肥胖母牛综合征(牛脂肪肝病)是什么意思

- 肥胖症是什么意思

- 肥胖症是什么意思

- 肥胖症是什么意思

- 肥胖症是什么意思

- 肥胖相关性肾病是什么意思

- 肥西县是什么意思

- 肩、肘关节脱位是什么意思

- 肩关节周围炎是什么意思

- 肩关节周围炎是什么意思

- 肩关节周围炎是什么意思

- 肩关节撞击综合征是什么意思

- 肩关节类风湿性关节炎是什么意思

- 肩关节结核是什么意思

- 肩关节结核是什么意思

- 肩关节脱位是什么意思

- 肩关节脱位是什么意思

- 肩关节脱位是什么意思

- 肩关节脱位是什么意思

- 肩关节风湿性关节炎是什么意思

- 肩凝症是什么意思

- 肩周炎是什么意思

- 肩峰下滑囊炎是什么意思

- 肩峰下滑囊炎是什么意思

- 肩峰下滑囊炎是什么意思

- 肩峰下滑襄炎是什么意思

- 肩章是什么意思