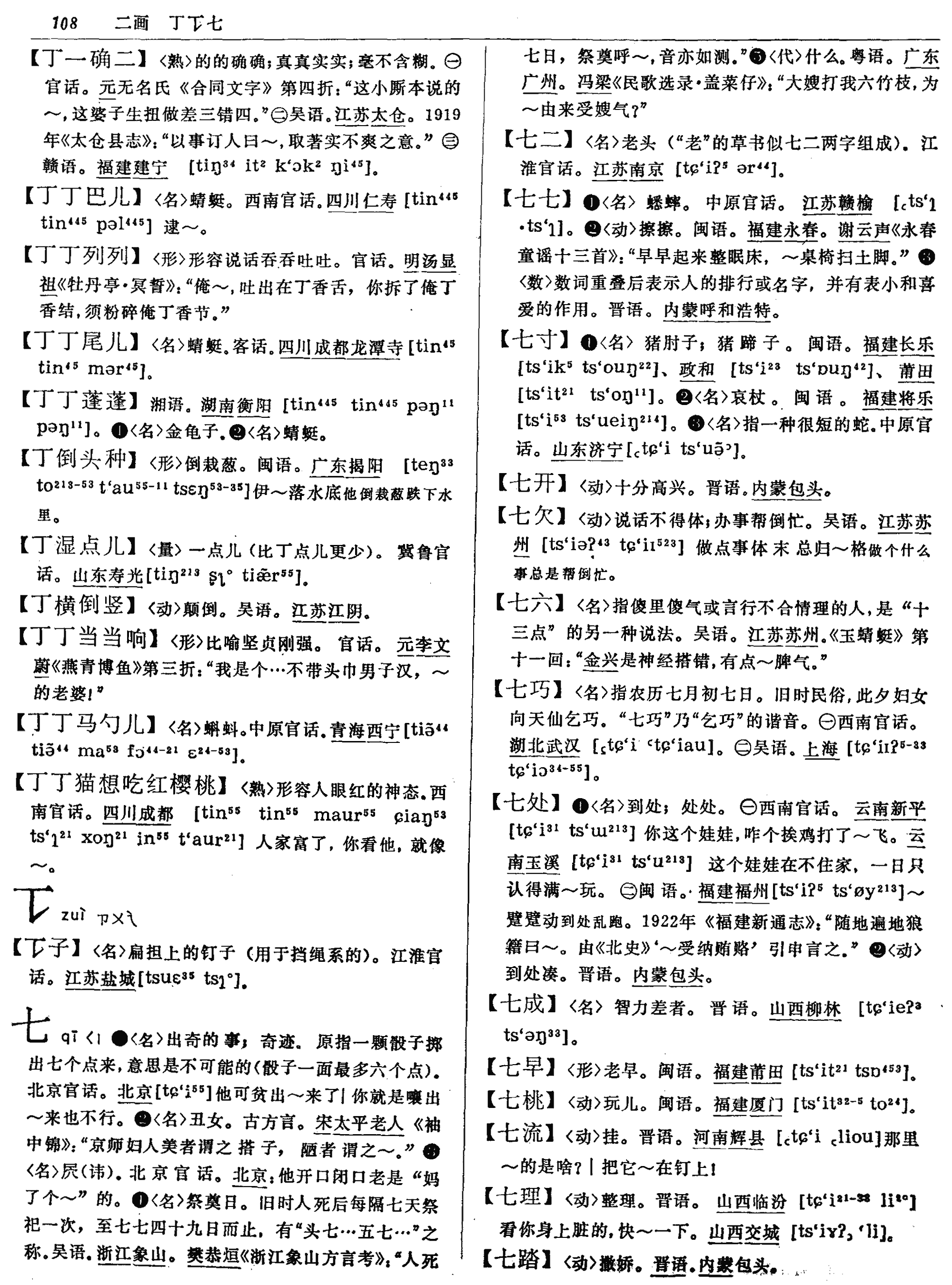

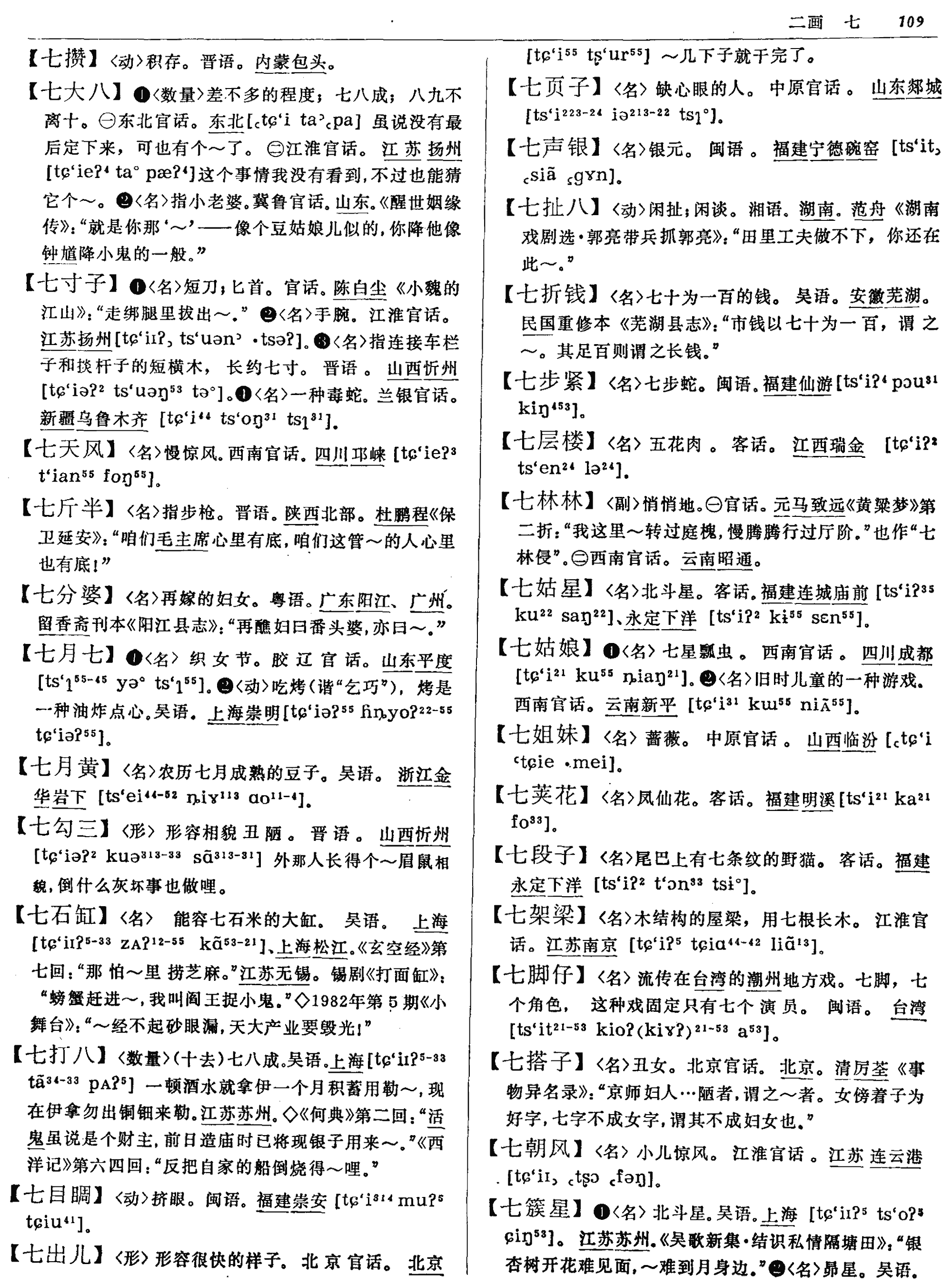

七七tɕ‘i213ɕ‘i

丧俗。人亡后七日为一期,延七期,在此期间,每晚烧纸祭奠。佛教谓寻求生缘,民间以为人有七魄,每七天送走一魄,六期不烧纸祭奠,留一魄和家人团聚,故为七七。第七个七又名尽七,这天在坟头烧纸祭奠,亲友亦随去坟茔祭祀。

〗。

〗。

七七

(一) 旧俗以人死后每隔七日为忌日,从一七到七七,逢七祭奠。《魏书·胡国珍传》:“又诏自始薨至七七,皆为设千僧斋。”清钱泳《履园丛话·考索·七七》。“丧家七七之期,见于《北史》、《魏书》、《北齐书》及韩琦《君臣相遇传》。又顾亭林《日知录》、徐复祚《村老委谈》、郎瑛《七修类稿》皆载之。要皆佛民之说,无足深考。惟《临淮新语》谓始死七日,冀其一阳来复也。祭于来复之期,即古者招魂之义,以生者之精神,召死者之灵爽。至七七四十九日不复,即不复矣,生者亦无可如何也。此说最通。” (二) 即殷天祥,又名道筌,常自称七七。不知何许人。为道士,游行天下。润州鹤林寺有杜鹃花,高丈余。有三女子游花下,即花神。乾符、光启间,周宝镇浙西,谓七七曰:“闻君能开非时花,此花可开否?”七七曰:“可也。”宝曰:“今重九将近,能副此日乎?”七七乃宿鹤林寺,中夜,女子来,谓七七曰:“妾为上玄所命,来司此花,今与道者共开之。”及九日,花烂熳如春。见《太平广记》五二引《续仙传》。宋孙觌《鸿庆居士文集》五《示鹤林山老二首》之一:“后身逢七七,前话续三三。”

七七qī qī

〈名〉

❶旧时人死之后,每七天祭奠一次,共做七次,第七次是在第四十九天上,叫做“七七”。《魏书·胡国珍传》:“又诏自始薨至七七,皆为没千僧斋。”〔明〕冯梦龙《醒世恒言》:“朱重捶胸大恸,如亲父一般,殡殓成服,‘七七’做了些好事。”〈数〉

❷七的七倍,即四十九。《素向·上古天真伦》:“男不过尽八八,女不过尽七七,而天地之精气皆竭矣。”

❸七十七《南齐书·祥瑞志》:“《老子河洛谶》:‘年历七七水减绪,风云俱起龙麟举。’”

七七;萋萋

◉ 七七qīqī 名 也叫“尽七”、“满七”、“断七”。旧俗人死后每七天祭奠一次,最后一次是第四十九天,叫“七七”。

◉ 萋萋qīqī 形 形容草长得茂盛的样子。〈例〉青草~/ 秦川历历汉阳树,芳草~鹦鹉洲。〈近〉芊芊。

七七qī qī

明代金陵六院市语谓小贼。《六院汇选江湖方语》:“七七: 乃小贼也。”

七七

古代丧祭习俗。人死后,每隔七日,作佛事,设奠祭祀死者,依次至七七,四十九天而止,故称。南北朝时已有此俗。《北齐书·孙灵晖传》: “(南阳王) 绰死后,每至七日及百日终,灵晖恒为绰请僧设斋。”此后,历代相沿成习。《旧唐书·姚崇传》:“若未能全依正道,须顺俗情,从初七至终七,任设七僧斋。”明张萱《疑耀》:“里俗人死,每遇七日,辄设奠,七七四十九日乃已。今国朝大臣谕祭,亦有七七,虽非通行古礼,但礼亦有之。人生四十九日而后三魂全,死四十九日而后七魂散也。七七之说盖本此。”

七七

汉族丧葬习俗。流行于多个地区。俗称人有三魂七魄。人死后每七日散一魄,至七七四十九日则魄散尽,故民间以每第七日为忌。第一个七日称 “头七”,第二个七日称“二七”,以后类推。至期,要进行祭奠并为死者烧“七包”。做佛事、道场也最多以七七为期。

- 资产阶级是什么意思

- 资产阶级是什么意思

- 资产阶级是什么意思

- 资产阶级与辛亥革命是什么意思

- 资产阶级专政是什么意思

- 资产阶级专政是什么意思

- 资产阶级专政是什么意思

- 资产阶级专政是什么意思

- 资产阶级专政是什么意思

- 资产阶级专政是什么意思

- 资产阶级专政国家是什么意思

- 资产阶级世界观是什么意思

- 资产阶级人生观是什么意思

- 资产阶级人生观是什么意思

- 资产阶级人生观是什么意思

- 资产阶级人道主义是什么意思

- 资产阶级人道主义是什么意思

- 资产阶级人道主义是什么意思

- 资产阶级人道主义是什么意思

- 资产阶级人道主义是什么意思

- 资产阶级人道主义关于“人的价值”的基本观点是什么意思

- 资产阶级军事思想研究是什么意思

- 资产阶级古典学派货币银行学说是什么意思

- 资产阶级古典政治经济学是什么意思

- 资产阶级古典政治经济学是什么意思

- 资产阶级古典政治经济学选辑是什么意思

- 资产阶级国家是什么意思

- 资产阶级国家的形式是什么意思

- 资产阶级审慎的魅力是什么意思

- 资产阶级就在共产党内是什么意思

- 资产阶级庸俗政治经济学是什么意思

- 资产阶级庸俗政治经济学是什么意思

- 资产阶级思想是什么意思

- 资产阶级思想是什么意思

- 资产阶级思想是什么意思

- 资产阶级执政党是什么意思

- 资产阶级改良主义是什么意思

- 资产阶级政党是什么意思

- 资产阶级政党是什么意思

- 资产阶级政治思想是什么意思

- 资产阶级政治经济学是什么意思

- 资产阶级政治经济学是什么意思

- 资产阶级政治经济学史是什么意思

- 资产阶级政治经济学史是什么意思

- 资产阶级政治经济学史简明教程是什么意思

- 资产阶级政治经济学方法是什么意思

- 资产阶级权利是什么意思

- 资产阶级权利是什么意思

- 资产阶级权利是什么意思

- 资产阶级权利是什么意思

- 资产阶级民主是什么意思

- 资产阶级民主是什么意思

- 资产阶级民主是什么意思

- 资产阶级民主是什么意思

- 资产阶级民主是什么意思

- 资产阶级民主是什么意思

- 资产阶级民主是什么意思

- 资产阶级民主是什么意思

- 资产阶级民主是什么意思

- 资产阶级民主是什么意思