【名称出处】:《别录》

【概况】:

异名 土香薷(四川、山东、广东、陕西、甘肃)。

基源 为唇形科香薷属植物香薷的干燥地上部分。香薷属全世界约40种,主产亚洲东部,1种延至欧洲及北美,3种产非洲的埃塞俄比亚;中国有33种,其中约18种药用,部分地区以石荠苎属的石荠苎、小鱼仙草作香薷药用,详见“石香薷条”。

原植物 正品香薷为海州香薷Elsholtzia splendens Nakai ex Maekawa(El.haichowensis Sun ex C.H.Hu;El.loeseneri Hand.-Mazz.)其他4种在部分地区也作香薷入药:香薷Elsholtzia ciliata(Thunb.)Hyland.[El.cristata Willd.;El.patrini(Lepech.)Garcke);Sideritio ciliata Thunb.],又名山苏子(东北,河北,山西),荆芥、小荆芥、水荆芥(辽宁、甘肃、河北),蜜蜂草(辽宁、甘肃、河北、福建),香草、野紫苏、德昌香薷(四川),野芝麻(云南),火胡麻(贵州),疾尔色布尔(藏语),在四川、山东、广西、陕西、甘肃个别地区应用。川滇香薷Elsholtzia souliei Lévl.(E.cristata auct.non Willd.);又名木姜菜(四川),在四川个别地区药用。

蜜花香薷Elsholtzia densa Benth,又名咳嗽草、野紫苏、臭香茹(四川),息肉巴(四川甘孜藏语),土香薷(西藏),在西藏地区亦有作香薷使用。萼果香薷Elsholtzia densa Benth.var.calycocarpa(Diels)C.Y Wu et S.C.Huang在新疆地区民间药用。

形态 直立草本,高30~50cm。茎直立,污黄紫色,被约2列疏柔毛,基部以上多分枝。叶卵状三角形至长圆状披针形,长3~6cm,宽0.8~2.5cm,先端渐尖,基部狭楔形,下延至叶柄,边缘疏具整齐锐齿或钝齿,叶表面沿叶脉被小纤毛,密布凹陷腺点。穗状花序顶生,偏向一侧,长3.5~4.5cm,由多数轮伞花序所组成;苞片近圆形,紫色,边缘具小毛;花萼钟状,外面被白色短硬毛,萼齿5,三角形,近相等,先端具有刺芒尖头,边缘有毛。

花冠玫瑰红紫色,近漏斗形,外面密被柔毛,内面有毛环,冠檐二唇形,上唇直立,下唇开展,3裂,中裂片圆形,侧裂片截形或近圆形;雄蕊4,前对较长,均伸出,花丝无毛;花柱超出雄蕊,先端2浅裂,裂片钻形。小坚果长圆形,长1.5mm,黑棕色,具小疣。

花果期9~11月。(图见《中药志》.第4册.第2版.545页.图526)

生境与分布 生于海拔200~300m的山坡路旁或草丛中,分布于辽宁、河北、山东、河南、江苏、江西、浙江、广东。朝鲜也有分布。

香薷与海州香薷的区别在于:叶卵形或椭圆状披针形,边缘具锯齿。

萼前2齿较其余3齿为长。详见“半边苏”条。

川滇香薷与海州香薷、香薷的区别在于:茎直立,自基部尖塔形分支,小枝成45°张开;叶披针形,基部渐狭,边缘具锯齿。苞片通常为淡紫色或紫红色;萼前2齿较其余3齿为长。

花果期9~11月。

生于海拔2800~3300m的山坡、草丛中。分布于四川西部、云南。

密花香薷与以上3种香薷的区别在于:植株高大。

茎直立。叶长圆状披针形至椭圆形。

穗状花序在基部不间断地面向各方;苞片不连合;花冠淡紫色;花萼外面密被紫色串珠状长柔毛,果时花萼膨大,近球状。花果期7~11月。

生于海拔1800~4100m林缘、高山草甸、林下、河边及山坡荒地。分布于河北、山西、陕西、甘肃、青海、四川、云南、西藏及新疆。阿富汗、巴基斯坦、尼泊尔、印度、锡金、原苏联也有分布。

萼果香薷与以上4种香薷的区别在于:植株矮小,扭曲,红色,基部多分枝,枝平出上升。

叶较小而狭,但非披针形。

生于海拔2200~3500m山坡荒地、田边。分布于甘肃、青海、山西、四川西北部、云南西北部。。

【生药】:

栽培 宜温暖气候,适应性较强。

一般土壤都能种植,积水低洼地不宜选用。于4月中下旬用种子繁殖,条播,行距30~35cm,沟深1~2cm,将种子拌细土或草木灰后播入沟内,每亩用种量0.5~1kg。播后覆土,稍加镇压,每隔3~5天浇水1次,苗高3~5cm时,结合松土除草进行间苗,按株距7~10cm留苗1株。苗高13~17cm时追肥1次。

如有菟丝子危害,应及时将危害植株拔除烧毁。。

【化学】:

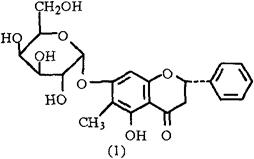

含挥发油:含量全草为0.2%~1%,鲜茎叶为0.26%~0.59%;干茎叶为0.8%~2%,油中主成分为香薷酮(Elsholtzione)。全草尚含5-羟基-6,7-二甲氧基黄酮、5-羟基-7.8-二甲氧基黄酮、5,7-二羟基-4’-甲氧基黄酮、5-羟基-7,4’-二甲氧基双氢黄酮醇和5-羟基-6-甲基-7-O-α-D半乳吡喃糖双氢黄酮甙(1)。

参考文献 高等学校化学学报 1989;10(8):866

【药理】:

❶ 抑菌作用 本品所含挥发油用乙醚配成1∶200、1∶400、1 800、11000等浓度及已提去挥发油的香薷水煎液分别用无菌水配成1∶1.25、1∶0.63、1∶0.31及1∶0.16等浓度。

测定对大肠杆菌及金黄色葡萄球菌的抑菌作用,结果发现海州香薷则无论是挥发油还是水煎液,抑菌作用均不显著[1]。

❷ 对中枢作用 本品挥发油0.3ml/kgig,可抑制醋酸所致的小鼠扭体反应,增强戊巴比妥钠对小鼠的催眠作用[2]。

毒性 本品挥发油ig对小鼠的LD50为1.145±0.100ml/kg[2]。

参考文献 [1] 上海医科大学学报 1987;14(5):367 [2] 中药材 1992;15(8):36

。【药性】:性味 辛,微温。

❶ 《别录》:“辛,微温。”

❷ 孟诜:“温。”

❸ 《滇南本草》:“温,苦、辛。”

❹ 《本草汇言》:“辛、苦,温。”

归经 入肺、胃经。 ❶ 《雷公炮制药性解》:“入肺、胃二经。”

❷ 《本草经疏》:“入足阳明、太阴、手少阴经。”

❸ 《本草经解》:“入足少阳胆经,手太阴肺经,手阳明大肠经。”

功效 发汗解暑,行水散湿,温胃调中。

主治 夏月感寒饮冷,头痛发热,恶寒。无汗,胸痞腹痛,呕吐腹泻,水肿,脚气。 ❶ 《别录》:“主霍乱,腹痛吐下,散水肿。”

❷ 孟诜:“去热风,卒转筋,可煮汁顿服。又干末止鼻衄,以水服之。”

❸ 《日华子本草》:“下气,除烦热,疗呕,逆冷气。”

❹ 《履巉岩本草》:“截四时伤寒。”

❺ 《本草衍义补遗》:“治伤暑,利小便。”

❻ 《滇南本草》:“解表除邪,治中暑头痛,暑泻肚肠疼痛,暑热咳嗽,发汗,温胃,和中。”

❼ 汪颖《食物本草》:“夏月煮饮代茶,可无热病;调中温胃;含汁漱口,去臭气。”

❽ 《纲目》:“主脚气寒热。”

用法用量 内服:煎汤,3~9g,或研末。

使用注意 表虚者忌服。

❶ 《本草从新》:“无表邪者戒之。”

❷ 《得配本草》:“火盛气虚,阴虚有热者禁用。”

配伍应用 ❶ 配藿香,治夏令感冒挟湿,症见发热恶寒,胸闷呕吐,腹痛。

❷ 配白扁豆,治暑令感寒吐泻。

❸ 配白术,治寒湿内蕴的水肿、小便不利。

❹ 配白茅根,治小便短赤涩痛,甚则尿血。

❺ 配黄连、滑石,治心烦,小便不利。

❻ 配厚朴、生姜、小蒜,治霍乱腹痛吐痢。

❼ 配荷叶、扁豆、佩兰、藿香,治水湿浮肿(如急性肾炎浮肿者),小便不利者。

❽ 配藿香、佩兰,治夏季感冒风寒所致的发热、恶寒、头痛、无汗。

❾ 配茯苓、白术,治脚气水肿和肾炎水肿。

方选和验方 ❶ 香薷汤(《和剂局方》)治饮食不节,饥饱失时,脾胃不和,脘痞,或感受风冷,憎寒壮热,遍体疼痛,胸膈满闷,霍乱吐泻,脾疼翻胃,中酒不醒,及四时伤寒头痛:炒扁豆、茯神、厚朴(去粗皮,姜汁炒)各30g,香薷60g,炙甘草15g。

共为细末,每服6g,沸汤点服。

❷ 香薷丸(《和剂局方》)治伤暑伏热,烦渴瞀闷,头目昏眩,胸膈烦满,呕哕恶心,口苦,舌干,肢体困倦,不思饮食,或发霍乱,吐利转筋:香薷、紫苏(去粗梗)、木瓜各30g,丁香、茯神(去木)、檀香、藿香叶、炙甘草各15g。为细末,炼蜜为丸,每30g作30丸。

每服1~2丸,小儿每服0.5丸,细嚼白开水送下,或新汲水化下。

❸ 香薷散(《类证活人书》)治霍乱吐利、腹痛、肢冷汗出,两脚转筋,疼痛不可忍者:香薷45g,黄连60g(上两味用生姜120g同杵,炒令色紫),厚朴(去皮)60g(一方加扁豆)。为粗末,每服9g,加酒50ml,水煎去渣,用新汲水频频浸换,令极冷服。

❹ 十味香薷饮(《百一选方》)消暑气,和脾胃,清头目,止痛眩:香薷30g,人参、陈皮(去白)、白茯苓、白术、干木瓜、白扁豆(炒,去壳)、黄芪、厚朴(姜汁制炒黑色)、炙甘草各15g。

为细末,每服6g,不拘时,热汤或冷水调下。

❺ 香薷汤(《救急方》)治霍乱腹痛吐痢:生香薷(切)30g,小蒜30g(碎),厚朴180g(炙),生姜300g。

上4味切,以水1200ml,煮取360ml,分3服。得吐痢止,每服皆须温。

❻ 香薷术丸(《僧深集方》)治暴水风水气,水肿,或疮中水,通身皆肿:干香薷500g,白术200g。

上两味捣术下筛,浓煮香薷取汁,和术为丸,如梧子大。

每服10丸。

❼ 香薷汤(《圣济总录》)治霍乱腹痛,吐痢,四肢烦痛,冷汗出,多渴:香薷60g,蓼子30g。

上两味粗捣筛。每服4g,水250ml,煎7分,去渣温服,日三。

❽ 香薷饮(《实用中药手册》)治夏天感冒,恶寒发烧,头痛无汗,呕吐腹泻:香薷6g,炒扁豆3g,姜厚朴3g。水煎服。

❾ 香薷丸(《实用中药手册》)治寒湿内蕴水肿:香薷10g,白术7g。炼蜜为丸,每丸重10g,每服1丸,每日2次。

❿ 《陕西中草药手册》:“治急性肾炎、浮肿少尿:香薷、白术各6g。水煎服。” ⑾《陕西中草药手册》:“治中暑感冒:鲜香薷1~2棵,水煎服或香薷、薄荷各9g。水煎服。” ⑿细叶香薷油喉片(《全国中草药汇编》)预防感冒:按水蒸汽蒸馏法制备得挥发性油,加入适量淀粉压片,每片重0.5g,含挥发油1.5ml,含服。每次2~3片,每日2~3次。

以2~3天为1个疗程。

单方应用 ❶ 《肘后方》:“治舌上忽出血如钻孔者:香薷汁取200ml,日三。”

❷ 《青岛中草药手册》:“治口臭:香薷适量,煎水漱口。”。

【医药家论述】:

❶ 朱震亨《本草衍义补遗》:“香薷有彻上彻下之功,治水甚捷。肺得之则清化行而热自下。又大叶香薷治伤暑,利小便。浓煎汁成膏,为丸服之,以治水胀病效。《本草》言治霍乱不可缺也。

”

❷ 李时珍《纲目》:“世医治暑病,以香薷饮为首药,然暑有乘凉饮冷,至阳气为阴邪所遏,遂病头痛发热恶寒,烦躁口渴,或吐或泻,或霍乱者,宜用此药,以发越阳气,散水和脾。若饮食不节,劳役作丧之人伤暑,大热大渴,汗泄如雨,烦躁喘促,或泻或吐者,乃劳倦内伤之证,必用东垣清暑益气汤、人参白虎汤之类,以泻火益元可也。

若用香薷之药,是重虚其表而又济之以热矣。盖香薷乃夏月解表之药,如冬月之用麻黄,气虚者尤不可多服,而今人不知暑伤元气,不拘有病无病,概用代茶,谓能解暑,真痴人说梦也。

且其性温,不可热饮,反致吐逆,饮者惟其冷服,则无拒格之患。

其治水之功,果有奇效。

”

❸ 缪希雍《本草经疏》:“香薷,辛散温通,故能解寒郁之暑气,霍乱腹痛,吐下转筋,多由暑月过食生冷,外邪与内伤相并而作。辛温通气,则能和中解表,故主之也。

散水肿者,除湿利水之功也。”

❹ 倪朱谟《本草汇言》:“香薷,和脾治水之药。伤暑用之,即消蓄水;霍乱用之,即定烦躁;水肿用之,即行小便。

其辛温利水,有彻上彻下之效;甘温和脾,有拔浊回清之功;所以肺得之则清气化行而蕴热自下;脾得之则浊气不干而水道流行也。”

❺ 张璐《本经逢原》:“香薷,先升后降,故热服能发散暑邪,冷饮则解热利小便,治水甚捷。”

❻ 叶桂《幼科要略》:“考《本草》香薷,辛温,发散,能泄宿水。夏热气闭无汗,渴饮停水,香薷必佐杏仁,以杏仁苦降泄气。又曰,香薷辛温气升,热服易吐,佐苦降如杏仁、黄连、黄芩则不吐。

”

❼ 张德裕《本草正义》:“香薷气味清冽,质又轻扬,上之能开泄腠理,宣肺气,达皮毛,以解在表之寒;下之能通达三焦,疏膀胱,利小便,以导在里之水。《别录》主霍乱腹痛吐下者,是夏月形寒饮冷伤其中阳,以致大气缭乱,上吐下泄,腹痛如绞。香薷能通阳气,所以可治,然此特寒霍乱之轻者耳。如果肢厥脉伏,目陷面青,唇舌淡白如纸,则是真寒直中之阴症,非大剂姜、附、连、萸,不能挽救于什一者,亦非香薷轻清所能胜任。

散水肿者,水溢于肤表,本宜发表以开鬼门,且肺气开泄,清肃之令顺其下降之常而小溲自畅,水肿自消。香薷达表通阳,又能利水,故治肿甚捷,此与麻黄解表亦能消肿之理无二。《别录》用一散字,则所以退肿之由,重在散表,不重在利导,其旨更显。昔人每谓此物为治暑要药者,亦指暑月受凉,外寒闭其内热,有发热恶寒头痛等证,则香薷通阳解表,是其专职,而又能导水利湿,更与暑月湿热郁蒸,膀胱不利者相合,非谓暑天百病,香薷一物能通治之也。”

- 管城君是什么意思

- 管城子是什么意思

- 管城子无食肉相,孔方兄有绝交书。是什么意思

- 管城居士是什么意思

- 管城毛颖是什么意思

- 管城硕记是什么意思

- 管城站是什么意思

- 管城颖是什么意思

- 管城驿是什么意思

- 管士滨是什么意思

- 管士珑是什么意思

- 管多是什么意思

- 管多会儿是什么意思

- 管多儿是什么意思

- 管多咱是什么意思

- 管多少是什么意思

- 管多晚儿是什么意思

- 管够儿是什么意思

- 管大同是什么意思

- 管大饭是什么意思

- 管天下是什么意思

- 管天管地,管不了拉屎放屁是什么意思

- 管天管地,管不住屙屎放屁是什么意思

- 管天管地,管不着拉屎放屁是什么意思

- 管夫人是什么意思

- 管夫人分书(打字一)嬾是什么意思

- 管头是什么意思

- 管头针是什么意思

- 管夷吾是什么意思

- 管夷吾亦仅如许,李谪仙今安在哉。是什么意思

- 管夷吾忍辱守信誉,齐桓公一举霸诸侯是什么意思

- 管套是什么意思

- 管好是什么意思

- 管好那张不会说话的嘴是什么意思

- 管如今,浑似了,更堪怜。是什么意思

- 管如德是什么意思

- 管媒是什么意思

- 管媒的是什么意思

- 管子是什么意思

- 管子·侈靡是什么意思

- 管子·地员篇是什么意思

- 管子·海王篇是什么意思

- 管子·轻重是什么意思

- 管子▷是什么意思

- 管子三分损益法是什么意思

- 管子义证是什么意思

- 管子五行篇是什么意思

- 管子名言名句1是什么意思

- 管子名言名句2是什么意思

- 管子名言名句3是什么意思

- 管子和是什么意思

- 管子和稷下之学是什么意思

- 管子填料是什么意思

- 管子学刊是什么意思

- 管子学派是什么意思

- 管子工工作间是什么意思

- 管子平议是什么意思

- 管子杂志是什么意思

- 管子板手是什么意思

- 管子校正是什么意思