【名称出处】:《本经》

【概况】:

异名 草蒿(《本经》),黄花蒿(《纲目》),臭蒿(《日华子本草》), 蒿(《蜀本草)),苦蒿(《贵州民间方药集》),黄蒿(《江苏植物药志》),干汗子(白族名),差芒、穷布(景颇族名),以夸耐(傈僳族名),拍卡、玻卡(纳西族名),爱白虽、棵希怀、爱兰、抓艾力、爱洗、爱美(壮族名)。

蒿(《蜀本草)),苦蒿(《贵州民间方药集》),黄蒿(《江苏植物药志》),干汗子(白族名),差芒、穷布(景颇族名),以夸耐(傈僳族名),拍卡、玻卡(纳西族名),爱白虽、棵希怀、爱兰、抓艾力、爱洗、爱美(壮族名)。

基源 为菊科蒿属植物黄花蒿的地上部分。

原植物 黄花蒿Artemisia annua L.(Artemisia wadei Edgew.;A.stewartii C.B.Clarke;A.chamomilla C.Winkl.),又名沙拉翁、莫林-沙里尔日(蒙名),康帕(维吾尔名),克朗(藏名)。

历史 青蒿入药,始见于公元前168年左右的马王堆三号汉墓出土帛书《五十二病方》。《本经》以草蒿为别名,列为下品。

公元281~340年间,东晋葛洪《肘后备急方》记述:“青蒿一握,以水二升渍,绞取汁尽服之。”治疗疟疾,宋《圣济总录》,元《丹溪心法》,明《纲目》、《普济方》、直至清《温病条辨》等医籍都谈到用青蒿单味或复方治疗疟疾。

另据《中国民族药志》:中国白族、景颇族、傈僳族、纳西族、壮族等民间也一直用青蒿治疟疾,可以说在中国民间青蒿治疟,一直沿用。

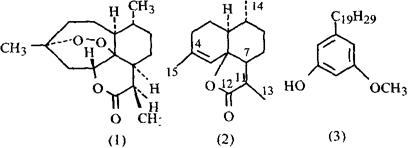

本世纪60~70年代.中国医药工作者通力协作,从中药宝库中发掘抗疟药青蒿,1972年从菊科植物黄花蒿中提取出抗疟新成分青蒿素(Artemisinin,Qinghaosu C15H22O5),根据化学反应、光谱数据和射线单晶衍射法测定,证明青蒿素是一种具有过氧桥的新型倍半萜内酯(LIV),这种结构在人类抗疟药物化学史上属首创。

青蒿素新颖的化学结构,以及青蒿素及其衍生物青蒿琥酯,蒿甲醚,具有良好的抗寄生虫作用,并有速效、高效、低毒和复燃率低,使用方便等优点,青蒿素类制剂,特别在治疗人脑型疟疾和抗氯喹原虫恶性疟方面,引起世界卫生组织的重视,使中国医药宝库大放异彩。

中药青蒿原植物,早在北宋时,沈括《梦溪笔谈》中就已提出:“青蒿~类自有两种,有黄色者,有青色者。”经查青蒿原植物除黄花蒿Artemisia annua L.外,尚有用同属植物青蒿(邪蒿)A.caruifolia Buch.-Ham.ex Roxb.(A.apiacea Hance)。猪毛蒿A.scoparia Waldst.et Kitaib.。

牡蒿A.japonica Thunb.。南牡蒿A.eriopoda Bge.或茵陈蒿A.capillaris Thunb.充作青蒿,以及《滇南本草》收载西南牡蒿A.parviflora Buch.-Ham.ex Roxb.为青蒿。

吴其浚认为:“青蒿《本经》下品,与黄花蒿无异。”他的判断为近年中国学者通过本草考证,结合市场青蒿原植物调查,以植物分类学、植物化学分析、药理及临床验证等多方面的研究所证实,中药青蒿原植物即黄花蒿A.annua L.,因除黄花蒿外,上述充作青蒿的植物,和对近20种蒿属植物,经研究分析都不含青蒿素,临床亦无抗疟作用.青蒿抗疟的专属性,决定它们都不应视为中药正品青蒿。《中国药典1963年版》青蒿原植物收青蒿或黄花蒿,1977年版收黄花蒿或青蒿,1985年及1990年版只收黄花蒿。

形态 一年生草本,植株有香味。茎单生,高50~150cm,红褐色,多分枝,无毛或幼时疏生短柔毛。茎中、下部叶柄长1~2cm,基部有半抱茎的假托叶,叶片宽卵形,长3~7cm,宽2~6cm,两面具白色腺点及细小凹点,3回栉齿状羽状深裂,边缘具栉齿状深裂齿;上部叶与苞片叶1回栉齿状深裂。头状花序球形,直径1.5~2.5mm,有短梗,成总状或复总状花序;总苞片3~4层,长卵形至宽卵形,边缘膜质;缘花雌性,10~18朵,花冠狭管状,2~3齿裂,花柱伸出花冠;中央两性花10~30朵,少数不孕.花冠管状,花药线形,顶端附属物长三角形,基部具短尖头。

瘦果小,椭圆状卵形。花期8~9月,果期9~11月。(图见《中国高等植物图鉴》.第4册.530页.图6473)

生境与分布 生于海拔1500~3600m的山坡林缘、草原、干河谷及路旁荒地。

中国各地广泛分布。也广布于北半球亚热带至温带地区。

。【生药】:

采集 夏季开花前,选茎叶色青者,割取地上部分,阴干。

药材中国大部分地区均产。

鉴别

性状 叶为三回羽状深裂,裂片及小裂片矩圆形或长椭圆形,两面被短毛。均以色绿、叶多、香气浓者为佳。

显微 叶片表面观:上下表皮细胞形状不规则,垂周壁波状弯曲,长径18~80μm,叶脉上的表皮细胞窄长方形;不定式气孔微突出于表面。表面布满非腺毛和腺毛;非腺毛为丁字形,其臂细胞横向延伸或在柄部著生处折成V字形,长240~816μm;柄细胞3~8个。腺毛呈椭圆形.常充满淡黄色挥发油,两个半圆形分泌细胞的排列方向一般与最终裂片的中脉平行。

(图见《中药志》.第4册.第2版.444页.图439)

理化 取样品粉末1g,加石油醚(30~60℃)于索氏提取器中回流3小时,提取液浓缩至干,残渣用氯仿0.5ml溶解,点于硅胶G板上,以青蒿素为对照,以石油醚-乙酸乙酯(85.15)为展开剂,展开后,喷2%香草醛硫酸溶液显色,青蒿素斑点由黄至绿至蓝。(图见《中药志》.第4册.第2版.445页.图441)

加工炮制 鳖血制青蒿:取青蒿段,淋入用温水少许稀释的鳖血,拌匀,稍闷,置锅内用文火微炒,取出,放凉。

每青蒿100kg,用活鳖200个取血。

贮藏 置阴凉干燥处。

。【化学】:全草含青蒿素(Qinghaosu,Arteannuin,Artemisinin)(1)[1~3]、青蒿甲素、乙素(Qinghaosu Ⅰ,Ⅱ)即青蒿素A,B(Arteannuin A,B)。

曾报道过的青蒿素C现已证明与B为一物[3]。尚含青蒿酸甲酯、棕榈酸、青蒿酸(Artemisinic acid)、青蒿醇(Artemisinol)、艾黄素即蒿属素(Artemisetin)、3,5-二羟基-6,7,3′,4′-四甲氧基黄酮。地上部分含东莨菪素、东莨菪甙(Scopolin)、酸橙酰胺乙酸酯(Aurantiamide acetate)、β-谷甾醇、豆甾醇、猫眼草黄素(Chrysosplenetin)、猫眼草醇D(Chrysosplenol D)、山柰黄素(Kaempferol)、槲皮素(Quercetin)、木犀草素(Luteolin)、万寿菊素(Patuletin)、芸香甙、6-甲氧基山柰黄素、Casticin、Axillarin、木犀草素-7-O-葡萄糖甙、山柰黄素-3-O-葡萄糖甙、槲皮素-3-O葡萄糖甙和万寿菊素-3-O-葡萄糖甙。

[1,2,4]尚含万寿菊黄素-3-甲酯(Quercetagetin3-Me ether)、2′,4′,5-三羟基-5′,6,7-三甲氧基黄酮、3′,5,7,8-四羟基3.4′-二甲氧基黄酮和14个甲氧基化的黄酮成分[5]。叶含东莨菪素、青蒿素、表去氧青蒿素B(epi-Deoxyarteannuin B)和6,7-去氢青蒿酸(6,7-Dehydroartemisinic acid)[6,7]。挥发油主含茨烯、异蒿酮(Isoartemisia ketone)、1-樟脑、β-丁香烯、环氧丁香烯、β-蒎烯、杜松油烯、倍半萜醇、枯茗醇、蒿酮、l-β-乙酸蒿酯(l-β-Artemisia alcohol acetate)、苯酚、己醛、丁酸、β-香树脂醇乙酸酯、乙酸苯甲酯和d-2-甲丁酯[10,11]。

全草含多种糖甙酶[8]。开花期,所有部位的β-糖甙酶(β-Glucosidase)、β-半乳糖甙酶(β-Galactosidase)和过氧化酶均处于高峰。发芽期,酚类和葡萄糖甙类含量高[9]。

全草中尚分出二氢-表去氧青蒿素B(Dihydro-epideoxy-arteannuin B)(2)及5-十九烷基间苯二酚-3-甲醚(3-甲氧基-5-十九烷基苯酚,5-Nonadecylresorcinol-3-O-methylether或Phenol-3-methoxy-5-nonadecyl)(3)[12]。 双氢青蒿素是将青蒿素用硼氢化钠还原而得的一个衍生物,其抗疟作用是青蒿素的4、8倍。其生物利用变远较青蒿素为优,片剂口服和栓剂经肛门给药宜用双氢青蒿素[13]。

参考文献 [1] 科学通报 1977;22(3):142,中国科学 1980;23(3):380 [2] 化学学报 1979;37(2):129,药学通报 1979;14(2):49 [3] Natural Product Updates 1991;(12):12974 [4] CA 1990;113:112533j [5] CA 1989;111:211917c [6] CA 1991;114:117935x [7] CA 1989;110:189374d [8] CA 1988;109:225381u [9] CA 1988;108:52916w [10] 新华本草纲要.第3册.上海科学技术出版社, 1990:374,375 [11] 中草药学.下册.江苏科学技术出版社,1980:1125;1127 [12] J Nat Prod 1992;55(2):1756 [13] 药学学报 1993;28(5):342。【药理】:

❶ 抗疟作用 青蒿素(又名黄花蒿素)135.2,104.0,80.0,61.5,47.3mg/kgig,1日3次,对小鼠疟原虫转阴率分别为100%,60%,40%,22%,0%,ED50为86.1±5.8mg/kg[1]。

青蒿素ig,对鼠疟红内期有效,其疟原虫半数转阴剂量为89.64mg/kg[2]。青蒿素100~400mg/kgig.对鼠疟有抑制作用,疟原虫半数转阴率剂量为138.8±20.8mg/kg;青蒿提取的抗疟有效部分0.32g/kgig,连续9d,对猴疟有治疗作用,200mg/kgig,连续3d,近期复发率为71%,表明青蒿抗疟有复发现象;青蒿素100~300mg/kg,ig,连续6d,对鸡疟红前期无效;体外试验,青蒿素25,50,250μg/ml对鼠疟红内期有直接杀灭作用[3]。青蒿素衍生物青蒿酯钠对恶性疟原虫体外试验,抑制裂殖体成熟的 度为1.018μmol/L,完全杀灭的浓度为0.063μmol/L,半数抑制浓度(IC50)为0.0012~0.0029μmol/L,90%抑制浓度为0.0071~0.0098μmol/L[4]。

度为1.018μmol/L,完全杀灭的浓度为0.063μmol/L,半数抑制浓度(IC50)为0.0012~0.0029μmol/L,90%抑制浓度为0.0071~0.0098μmol/L[4]。

青蒿素im对鼠疟的90%抑制剂量(SD90)为6.2mg/kg,衍生物蒿甲醚为1.0mg/kg,小鼠疟原虫全部转阴的最低剂量(CD100),青蒿素为25mg/kg,蒿甲醚为1.8mg/kg[5]。

青蒿素、蒿甲醚(青蒿素衍生物)及氯喹,分别与恶性疟原虫一起培养40h,以荧光法测定3个化合物对疟原虫的IC50分别为75.2,29.4和43.2μmol/L[6]。青蒿素衍生物青蒿酯钠1mmol/L浓度,对伯氏疟原虫珠蛋白酶活性有抑制作用[7]。青蒿素5μmol/L~50μmol/L体外试验,对人红细胞感染恶性疟原虫,可抑制异亮氨酸掺入于酸不溶性产物中去,表明对蛋白质合成有抑制作用[8]。青蒿素及其衍生物的抗疟机制,经实验研究证明,其作用的原发部位是疟原虫的膜系结构,如表膜、食物泡、线粒体等,阻断了摄取营养的最早阶段,使疟原虫较快的产生氨基酸饥饿,迅速形成自噬泡,并不断排出体外,使疟原虫损失大量胞浆而死亡[3,9]。

青蒿素的抗疟作用,不被对氨苯甲酸和叶酸所对抗,与周效磺胺也无协同作用,因此与叶酸代谢无关[10]。青蒿素的抗疟作用可产生抗药性,青蒿素1mg/kgim对伯氏疟原虫ANKA株,及0.78mg/kgim对N株开始,以后剂量递增,经14mo,培育至第58代,对这两株的ED50分别为亲代的53.4及54.6倍[11]。

青蒿素对伯氏疟原虫抗氯喹株有抑制作用,其im的90%抑虫剂量为6.20mg/kg[12]。但青蒿素对鼠疟正常株ig的ED50为138.8±20.8mg/kg而对鼠疟抗氯喹株和ED50为502.9±62.7mg/kg,抗性倍数为3.6倍,说明与氯喹有低度交叉抗性存在[3]。

青蒿酯钠用药物剂量递增多次给药,培育的小鼠伯氏疟原虫抗青蒿酯钠虫系,抗性指数达29.3,每10d转种时ip400mg/kg青蒿酯钠,可保持抗性,如停药后转种到第21代,则抗性几乎消失,此抗性系疟原虫对青蒿素、蒿甲醚及乙胺嘧啶的交叉抗性指数分别为2.19,2.33和1.38[13]。采用剂量递增-原虫复燃法血传培育出抗性指数达139倍的抗蒿甲醚伯氏原虫系(RA line),蒿甲醚的亲代系的SD90为0.49mg/kg,而对抗系的SD90为68mg/kg;抗性培育第67代时停药,经血传至38wk时抗性消失;以抗性系P(Passage)63,P70,P85,P108(其抗性指数分别为<15,16,<57,<58)依次测试青蒿酯钠、青蒿素、乙胺嘧啶和氯喹的交叉抗性,其抗性指数为15,15,0,16[14]。采用小鼠伯氏原虫k173株体内法测定青蒿素、磺胺多辛-乙胺嘧啶的合理配伍及其延缓疟原虫抗性的作用,青蒿素10~40mg/kg。磺胺多辛-乙胺嘧啶(2∶1)0 05~0.1mg/kg,均ig,配伍使用,研究结果认为青蒿素伍用磺胺多辛-乙胺嘧啶的最佳配比为400.1,三药伍用显示相加作用,抗性虫系的耐药剂量及抗性指数明显低于单用,伍用后对鼠疟有高效、速效和延缓抗性的作用特点[15]。

❷ 抗血吸虫作用 青蒿素对血吸虫成虫有杀灭作用,200mg/kg im连续5d,使小鼠血吸虫减虫率达49.2%~64.4%,雌虫减虫率达72.8%~97.1%;300~600mg/kg ig,连续6d,对小鼠血吸虫减虫率有37.7%~40.9%;60mg/kg im,连续5d.对兔血吸虫减虫率为80.4%,雌虫减虫率达97.0%;50~80mg/kg im,连续5d,对猴的减虫率为69.2%;30mg/kg im对犬的减虫率为37.4%[16]。青蒿素衍生物蒿甲醚300mg/kg ig,可引起小鼠肝移虫体表、肠管及生殖器官退化萎缩,有明显杀虫作用,对雌虫尤为迅速,肝移虫体糖原、碱性磷酸酶、RNA均明显减少[17]。

❸ 抗病毒作用 青蒿素水混悬剂1.8,3.6,5.4mg/胚,对鸡胚感染流感病毒A3型京科79-2株有抑制作用[18]。

❹ 抗菌作用 以琼脂平板法试验,对金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、乙型链球菌、肺炎球菌的IC50(mg/ml),青蒿水煎剂分别为17.6,131.9,263.9,>200;青蒿乙醚提取物分别为41.7,263.9,141.4.93、3;青蒿乙醇提取物分别为32.1,93.3,70.7,107.1;青蒿酸对金黄色葡萄球菌、白色葡萄球菌、肠球菌、枯草杆菌的最低抑菌浓度分别为1.0,1.0,>2.0,0.5mg/ml[19]。

❺ 抗真菌作用 嫩青蒿的水浸剂1∶3浓度在试管内对许兰氏黄癣菌、奥杜盎氏小芽胞癣菌、铁锈色小芽胞癣菌、羊毛状小芽胞癣菌、腹股沟表皮癣菌、红色表皮癣菌、星形奴卡氏菌等皮肤真菌,均有不同程度的抑制作用[20]。

❻ 抗炎免疫作用 青蒿素混悬剂450mg/kg ip,连续6d,对羊红细胞致敏引起的小鼠迟发型超敏反应有增强作用;300~600mg/kg ip,抑制小鼠免疫特异玫瑰花结形成,抑制溶血空斑形成;青蒿素水混悬剂0.56,2.8,5.6mg/ml体外试验,促进淋巴细胞转化,说明对细胞免疫促进而对体液免疫则有抑制作用[18]。感染鼠疟的小鼠,溶血空斑形成细胞(PFC)及玫瑰花结形成细胞(RFC)均受到严重抑制,青蒿素300mg/kg ig,连续7d,杀灭血中疟原虫后,PFC及RFC反应均逐渐恢复[21]。青蒿素衍生物蒿甲醚100,200mg/kg ig,1日2次,连续7d,明显降低小鼠血清IgG含量;100mg/kg ig能降低羊红细胞刺激下的小鼠血清IgG含量;100,200mg/kg ig,1天2次,连续4d,使感染伯氏鼠疟的小鼠抑虫率达100%.而血清IgG含量与感染对照组比无显著差异[22]。

蒿甲醚200mg/kg ig,降低鸡红细胞(CRBC)致敏小鼠血清IgG含量,但促进CRBC致敏小鼠溶血素生成[23]。蒿甲醚,32mg/kgim,连续7d,使beagle犬外周血T、B、Tμ及Tr淋巴细胞明显下降[24]。蒿甲醚2mg/kg im能增强感染鼠疟小鼠的红细胞免疫功能,使红细胞C3b受体花环率和免疫复合物花环率均明显大于对照组[25]。

青蒿水提液15,30,60g/kg ig,连续6d,对小鼠蛋清性足肿胀有抑制作用,100g/kg ig对小鼠二甲苯性耳炎有抑制作用,30,60g/kg ig,连续4d,对大鼠酵母性足肿胀有抑制作用.青蒿成分莨菪亭(Scopoletin)30,60,120mg/kg,连续6d,对小鼠酵母性足肿胀有抑制作用[19]。

❼ 对中枢神经作用 青蒿(花前期)水提液27.0,54.0g/kg ig,对正常大鼠有降温作用,其乙酸乙酯提取物2.0g/kg ig,正丁醇提取物4.0g/kg ig,对酵母致热大鼠有解热作用,花蕾期青蒿也有解热作用,但以花前期者为优;青蒿水提液19.6,39.2,58.8g/kg ig,连续3d,对小鼠热痛甩尾反应有抑制作用,19.6,39.2g/kg ig,连续3d,对小鼠醋酸扭体反应有抑制作用[19]。

❽ 对心血管作用 青蒿素针剂10%浓度0.08~0.16ml/kg iv,使麻醉兔血压下降;1%青蒿素0.1ml注入灌流液,使离体兔心心率减慢;24mg/kg iv,使兔心率减慢,心电图T波降低;20mg/kg iv,对乌头碱引起的免心律失常有对抗作用[26]。

❾ 药代动力学 青蒿素2mg ig,在小鼠胃肠道吸收迅速,给药1h后血药浓度即达高峰,分布肝、肾等实质脏器,骨、脑也有分布,排泄快、代谢快,血药浓度维持时间短[3]。青蒿酯钠给大鼠或犬iv的体内动力学性质属于一房室模型,大鼠iv血中的半衰期为15.6min.犬iv的半衰期为0.45h,青蒿素10mg/kg im后,犬血浓度于2h达高峰,峰浓度为0.2μg/ml,峰后末相半衰期为1.6h[27,28]。

毒性 青蒿素sc对小鼠的LD50为1317±227mg/kg,im的LD50为1085±120mg/kg,ig的LD50>6600mg/kg[1]。

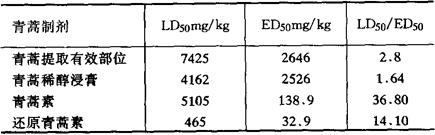

青蒿素、还原青蒿素等青蒿制剂的igED50、LD50及LD50/ED50见表[3]:青蒿制剂LD50、ED50及LD50/ED50比较表

蒿甲醚30mg/kg im,每旬3d,连续3mo,使犬体重下降,肝实质细胞肿胀,浊肿.水样变性[5]。蒿甲醚300mg/kg ig,治疗血吸虫病小鼠,对肝脏有毒性,肝细胞水样变性,肝糖原、碱性磷酸酶、RNA明显减少或消失[17]。青蒿素水溶性衍生物青蒿琥酯钠(Sodium artesunate)333,222.148,98mg/kg iv,可使大鼠肝、肠组织匀浆中脂质过氧化物丙二醛(MDA)含量随剂量增加而增高,中毒大鼠肝脏明显肿大,呈酱紫色,胃粘膜瘀血,肠壁高度水肿,伴有糜烂出血,体内外试验也说明青蒿琥酯钠在代谢过程中产生自由基,可能是这些自由基攻击不饱和脂肪酸,引起脂质过氧化,导致细胞膜结构损伤和细胞功能紊乱,从而表现其毒性作用[29]。

青蒿素油悬剂96,192mg/kg im连续14d可使猴心肌细胞糖原颗粒减少,线粒体肿胀,空泡变性或嵴凝聚均质化,内质网扩张,局灶性肌丝排列紊乱,部分肌丝融合均质化,明暗带消失,严重者肌丝溶解坏死,闰盘浆膜间隙增宽。表明青蒿素大剂量可引起心肌超微结构的损伤[30]。

青蒿酯钠有胚胎毒性,0.54,0.81,3.25,26mg/kg sc连续20d,可使妊娠大鼠胚胎死亡吸收,活胎的骨骼发育有迟化现象,主要表现在胸骨和肋骨骨化迟缓[31]。蒿甲醚10.7,21.4mg/kg im,分别有30%和100%胚胎被吸收(在小鼠受孕后d5~15给药),但对第2代胎鼠生长发育无影响[32]。

参考文献 [1] 中草药通讯 1979;10(7):313 [2] 药学通报 1979;14(2):49 [3] 新医药学杂志 1979;(1):23 [4] 中国药理学与毒理学杂志 1987;1(4):283 [5] 中国药理学报 1981;2(2):138 [6] 中国药理学报 1988;9(2):160 [7] 中国药理学报 1987;8(5):460 [8] Biochem Pharmacol 1983;32(17):2463 [9] 中草药 1981;12(4):175 [10] 中医杂志 1979;(11):58 [11] 药学学报 1986;21(11):811 [12] 中国药理学报 1980;1(1):48 [13] 中国药理学报 1987;8(2):149 [14] 中国药理学报 1988;9(4):352 [15] 中国药理学报 1988;9(5):453 [16] 中华医学杂志 1980;60(7):422 [17] 药学学报 1983;18(1):7 [18] 中医杂志 1981;22(6):63 [19] 中国中药杂志 1993;18(1):44 [20] 中华皮肤科杂志 1957;5(4):286 [21] 中西医结合杂志 1985;5(9):563 [22] 药学学报 1985;20(3):211 [23] 中国药理学通报 1989;5(1):37 [24] 中国药理学与毒理学杂志 1988;2(1):42 [25] 中国药理学报 1986;7(5):471 [26] 新中医 1979;(6):51 [27] 中草药 1981;12(5):212 [28] 药学学报 1986;21(10):736 [29] 中国药理学与毒理学杂志 1989;3(2):138 [30] 中国药理学报 1983;4(3):191 [31] 中药通报 1988;13(4):234 [32] 中国药理学报 1984;5(2):118。【药性】:

性味 苦,寒。

❶ 《本经》:“苦,寒。”

❷ 《本草正》:“苦、微辛,寒。”

❸ 《本草求真》:“甘、微辛,寒。”

❹ 《中药大辞典》:“苦、微辛,寒。”

归经 入肝、胆经。 ❶ 《滇南本草》:“入脾、胃。”

❷ 《纲目》:“少阳、厥阴血分。”

❸ 《本草新编》:“入胃、肝、心、肾四经。”

功效 清热凉血,退虚热,解暑。

主治 温病,暑热,骨蒸劳热,疟疾,黄疸,疥疮,瘙痒。 ❶ 《本经》:“主疥瘙痂痒,恶疮,杀虱,留热在骨节间,明目。”

❷ 《唐本草》:“生挼敷金疮,大止血,生肉,止疼痛。”

❸ 《食疗本草》:“益气,长发,补中,明目,煞风毒。治骨蒸。烧存灰汁,和石灰煎,治恶疮瘢靥。”

❹ 《本草拾遗》:“主妇人血气,腹内满,及冷热久痢。秋冬用子,春夏用苗,并捣绞汁服。亦暴干为末,小便冲服。

如觉冷,用酒煮。”

❺ 《日华子本草》:“长毛发,发黑不老,兼去蒜发,心痛热黄,生捣汁服并敷之。泻痢,饭饮调末10g。”

❻ 《滇南本草》:“去湿热,消痰。治痰火嘈杂眩晕。利小便,凉血,止大肠风热下血,退五种劳热,发烧怕冷。

”

❼ 《纲目》:“治疟疾寒热。”

❽ 《本草新编》:“退暑热。”

❾ 《生草药性备要》:“治小儿食积,洗疥癞。”

❿ 《医林纂要》:“清血中湿热,治黄疸及郁火不舒之证。” ⑾《中药大辞典》:“清热,解暑,除蒸。治温病,暑热,骨蒸劳热,疟疾,痢疾,黄疸,疥疮,瘙痒。

” ⑿《全国中草药汇编》:“清热凉血,退虚热,解暑。治结核病潮热,疟疾,伤暑低热无汗;灭蚊。

”

用法用量 内服:煎汤,6~9g;或入丸、散。外用:捣敷或研末调敷。

使用注意 ❶ 《本草经疏》:“产后血虚,内寒作泻,及饮食停滞泄泻者,勿用。凡产后脾胃薄弱,忌与当归、地黄同用。

”

❷ 《本草通玄》:“胃虚者,不敢投也。”。【临床应用】:

配伍应用 ❶ 配鳖甲,治热伏阴分,夜热早凉,热退无汗,阴虚潮热骨蒸,舌红少苔,原因不明之低热。

❷ 配白扁豆,治外感暑邪发热、呕吐等症。

❸ 配金银花,治感冒挟湿,恶寒发热,头昏重疼痛。

❹ 配车前草,治小儿暑热腹泻,小便短赤之症。

❺ 配黄芩,治热邪伏少阳经而见寒热交作,热重寒轻;暑湿时邪或肝胆火盛所致的目赤羞明等症。

❻ 配薄荷、甘草、滑石,治发热无汗,胸闷头晕,溲赤。

❼ 配常山、马鞭草,治疟疾。

❽ 配三棱、桃仁、红花,治疟母。

❾ 配茵陈、黄柏、栀子,治肝胆湿热郁蒸所致黄疸发热,尿赤,尿少等症。

❿ 配青菊叶、连翘,治惊伤肝胆所致耳聋。 ⑾配艾叶,治赤白痢。

⑿配人参、麦冬,治咳嗽颧赤,潮热,五心烦热。 ⒀配丹皮、知母,治阴虚血中郁热,火盛鼻衄。

⒁配生地、升麻,治热毒发斑。

方选和验方 ❶ 蒿芩清胆汤(《通俗伤寒论》)治少阳三焦湿遏热郁,气机不畅,胸痞作呕,寒热如疟者:青蒿脑4.5~6g,淡竹叶9g,仙半夏4.5g,赤茯苓9g,青子芩4.5~9g,生枳壳4.5g,陈广皮4.5g,碧玉散(包)9g。水煎服。

❷ 青蒿鳖甲汤(《温病条辨》)治温病夜热早凉,热退无汗,热自阴来者:青蒿6g,鳖甲15g,细生地12g,知母6g,丹皮9g。

水1000ml,煮取400ml,日再服。

❸ 青蒿鳖甲汤(《温病条辨》)治少阳疟疾,暮热早凉,汗解渴饮,脉左弦,偏于热重者:青蒿9g,知母6g,桑叶6g,鳖甲15g,丹皮6g,花粉6g。

水1000ml,煮取400ml。疟来前,分2次温服。

❹ 青蒿圆(《圣惠方》)治骨蒸劳,体瘦、发渴、寒热:青蒿(取叶曝干,捣罗为末)500g,桃仁(酒浸,去皮尖,麸炒令黄,研烂)500g,甘草(生捣罗为末)150g。另以童子小便4000ml,于瓷瓮中盛,于糠火上煎令如稀饧,却倾于铜器中,下诸药。又于糠火上煎,以柳木篦搅之,看稀稠得所,候可丸,即丸如梧桐子大,以粗疏布袋盛。每日空心,温童子小便,下30丸,日晚再服。

❺ 青蒿散(《太平圣惠方》)治妇人骨蒸劳热,四肢烦疼,日渐羸瘦:青蒿、鳖甲(醋炙)各60g,龙胆草1g,栀仁、知母各0.9g,黄连、黄芪、桑白皮、白术各30g,地骨皮、甘草(炙)各15g,柴胡45g。为末,每服12g,加生姜0.2g,水煎,去渣服。

❻ 青蒿煎(《鸡峰普济方》)治劳瘦:青蒿(细锉)嫩者30g,以水600ml,童子小便1000ml,同煎成膏,丸如梧桐子大,每服10丸,温酒下,不以时。

❼ 青蒿丸(《圣济总录》)治虚劳,盗汗,烦热、口干:青蒿500g,取汁熬膏,入人参末、麦冬末各30g,熬至可丸,丸如梧桐子大,每食后米饮下20丸。

❽ 蒿豉丹(《圣济总录》)治赤白痢下:青蒿、艾叶等份。同豆豉捣作饼,日干,每用1饼,以水300ml煎服。

❾ 《圣济总录》:“治暑毒热痢:青蒿叶30g,甘草3g。水煎服。”

❿ 《仁存堂经验方》:“治温疟痰甚,但热不寒:青蒿60g(童子小便浸焙),黄丹15g。为末,每服2g,白汤调下。” ⑾《中国秘方大全》:“治尤文氏瘤:青蒿10g,桑枝12g,桂枝6g,川断10g,木瓜10g,伸筋草10g,秦艽10g,当归10g,川芎10g,龟板12g,甘草10g,龙葵12g,猪殃殃12g,骨碎补15g,地骨皮12g,银柴胡10g,喜树10g,半枝莲15g,半夏12g,白花蛇舌草15g。水煎服。

” ⑿《中国秘方大全》:“治钩端螺旋体病:鲜青蒿10~20g,鲜鱼腥草50~60g,鲜茅根50~60g,鲜旱莲草50~60g,鲜薄荷5~10g,大麦冬10~15g。水煎服。

” ⒀蒿芩银翘方(《中国秘方大全》)治温病卫气同病高热:青蒿9g,黄芩10g,银花10g,豆豉10g,连翘10g,荆芥10g,薄荷6g,桔梗6g,大青叶12g。水煎服。

⒁《中国秘方大全》:“治乙脑恢复期:青蒿9g,鳖甲(炙)18g,竹叶芯9g,鲜生地30g,山甲片9g,地鳖虫9g,牡蛎(先煎)24g,当归9g,桃仁9g,红花9g,鲜菖蒲9g,广郁金9g,水煎服。” ⒂《中国秘方大全》:“治皮肤粘膜淋巴结综合征:青蒿12g,鳖甲12g,生石膏18g,知母9g,竹叶6g,丹皮9g,生地15g,麦冬9g,粳米15g,甘草3g。水煎服。” ⒃内蒙古《中草药新医疗法资料选编》:“治阑尾炎、胃痛:青蒿、荜茇等量,先将青蒿焙黄,共捣成细末,早、午、晚饭前白开水冲服,每次2g。” ⒄陕西中医 1991;(8):“治小儿外感高热:青蒿6~12g,柴胡6~10g,石膏10~30g,知母6~10g,黄芩6~15g,生大黄5~10g。水煎服。”

单方应用 ❶ 《补缺肘后方》:“治疟疾寒热:青蒿60g,以水400ml渍,绞取汁,尽服之。”

❷ 《补缺肘后方》:“治蜂螫人:青蒿捣敷之。”

❸ 《圣惠方》:“治聤耳脓血出不止:青蒿捣末,绵裹纳耳中。”

❹ 《永类钤方》:“治酒痔便血:青蒿(用叶不用茎,用茎不用叶)为末,粪前(便血用)冷水、粪后(便血用)水酒调服。”

❺ 《卫生易简方》:“治鼻中衄血:青蒿捣汁服之,并塞鼻中。”

❻ 《济急仙方》:“治牙齿肿痛:青蒿60g,煎水漱之。”

❼ 《内蒙古中草药》:“治疥癣,皮肤瘙痒:青蒿适量煎汤,外洗患处,每日1~2次。”

❽ 《秦岭巴山天然药物志》:“治中暑:青蒿15~30g。开水泡服,或捣烂取汁,冷开水冲服。”

❾ 中草药研究资料 1978;(5)(四川省中药研究所):“治间日疟:青蒿片(每片0.3g,相当于含生药10g)每次2片,日服3次。”

❿ 新医药学杂志 1979;(1):“治脑型疟疾:青蒿油剂,每1ml含青蒿素50mg、100mg。成人总量1.5g,首次1g,24小时后0.5g(小儿酌减),肌肉注射,并配合本品结晶粉剂,首次1g,24小时后再给0.5g。鼻饲给药。” ⑾中医杂志 1984;(15):“治恶性疟疾:青蒿素栓剂,塞肛直肠给药。成人总量2800mg,首次600mg,隔4小时再给600mg,第2~3日上午、下午各给药400mg,小儿按年龄减量。”。

【医药家论述】:

❶ 苏颂《图经本草》:“青蒿,治骨蒸劳热为最,古方多单用之。”

❷ 陈士铎《本草新编》:“青蒿,专解骨蒸劳热,尤能泄暑热之火,泄火热而不耗气血,用之以佐气血之药,大建奇功,可君可臣,而又可佐可使,无不宜也。但必须多用,因其体既轻,而性兼补阴,少用转不得力。又青蒿之退阴火,退骨中之火也,然不独退骨中之火,即肌肤之火,未尝不共泻之也,故阴虚而又感邪者,最宜用耳。又青蒿最宜沙参、地骨皮共用,则泻阴火更捷,青蒿能引骨中之火,行于肌表,而沙参、地骨皮只能凉骨中之火,而不能外泄也。

”

❸ 张璐《本经逢原》:“青蒿亦有两种,一种发于早春,叶青如绵茵陈专泻丙丁之火,能利水道,与绵茵陈之性不甚相远;一种盛于夏秋,微黄似地肤子,为少阳、厥阴血分之药,茎紫者为良。”

❹ 王秉衡《重庆堂随笔》:“青蒿,专解湿热,而气芳香,故为湿温疫疠要药,又清肝、胆血分之伏热,故为女子淋带、小儿痉癎疳 神剂,《本草》未言,特为发之。”

神剂,《本草》未言,特为发之。”

- 苜是什么意思

- 苜蓿是什么意思

- 苞是什么意思

- 苞米是什么意思

- 苞苴是什么意思

- 苞谷是什么意思

- 苟是什么意思

- 苟且是什么意思

- 苟且偷安是什么意思

- 苟且偷生是什么意思

- 苟免是什么意思

- 苟全是什么意思

- 苟全性命是什么意思

- 苟利是什么意思

- 苟合是什么意思

- 苟合取容是什么意思

- 苟同是什么意思

- 苟存是什么意思

- 苟安是什么意思

- 苟延是什么意思

- 苟延残喘是什么意思

- 苟得是什么意思

- 苟或是什么意思

- 苟活是什么意思

- 苟生是什么意思

- 苟简是什么意思

- 苠是什么意思

- 苡是什么意思

- 苡仁是什么意思

- 苢是什么意思

- 苣是什么意思

- 苤是什么意思

- 若是什么意思

- 若为是什么意思

- 若何是什么意思

- 若使是什么意思

- 若即若离是什么意思

- 若合符节是什么意思

- 若夫是什么意思

- 若存若亡是什么意思

- 若干是什么意思

- 若斯潘是什么意思

- 若无其事是什么意思

- 若明若暗是什么意思

- 若是是什么意思

- 若有所亡是什么意思

- 若有所失是什么意思

- 若有所思是什么意思

- 申购是什么意思

- 申辩是什么意思

- 申达是什么意思

- 申述是什么意思

- 申雪是什么意思

- 申领是什么意思

- 申饬是什么意思

- 电是什么意思

- 电介质是什么意思

- 电价是什么意思

- 电传是什么意思

- 电位是什么意思