【概况】:

异名 大风艾、大风叶、紫再枫(《生草药性备要》),再风艾(《岭南采药录》),大骨风(《南宁市药物志》),大黄草(海南),大毛药(贵州)。

基源 为菊科艾纳香属植物艾纳香的叶及嫩枝。艾纳香属全世界有80余种,中国约30种。

原植物 艾纳香Blumea balsamifera(L.)DC.

历史 本品首载于《本草拾遗》。此后《海药本草》、《开宝本草》及《纲目》等均有记述。

本种叶加热升华,再压去油,制成艾片,为冰片代用品。

形态 多年生草本或亚灌木。茎粗壮直立,高1~3m,有分枝,密被灰褐色绵毛。叶具柄,每边常有2~3狭线形小裂片;叶片长圆状披针形或长圆状卵形,长8~30cm,宽3~6cm,基部钝,边缘有上弯锯齿或小锯齿,表面发皱,密生黄褐色短硬毛,背面密被黄褐色绢状绵毛。

头状花序多数,排成项生或腋生的圆锥花序;总苞半球形,总苞片4~5层,线形,长1~9mm,顶端尖,密生绵毛;花托稍凸,蜂窝状,无毛;花黄色,雌花丝状,2~4裂,无毛;两性花管状,裂片卵形,有微毛。

花果期几乎全年。(图见《中国高等植物图鉴》.第4册.453.图6320)

生境与分布 生于海拔180~1180m的林缘、林下、河床谷地或草地上。分布于福建、台湾、广东、广西、贵州、云南。

印度、巴基斯坦、缅甸、泰国、中南半岛、马来西亚、印度尼西亚、菲律宾也有分布。

。【生药】:

栽培 宜温暖湿润的气候,以疏松肥沃、排水良好的砂质壤土为好。

用分株繁殖,于3月下旬~4月上旬挖取根蘖萌生苗,按行株距各40cm穴栽,深16cm,每穴栽苗1株,霜后覆土浇水。成活后需结合中耕除草,追肥2次。

一般栽种3~4年后,植株衰老须翻蔸另栽。

亦可与其他作物套种。

采集 全年可采,以秋季采的质量较好,采后晒干。药材主产于广西、广东、贵州。

鉴别 叶略皱缩或破碎,边缘具细锯齿,上面灰绿色,略粗糙,被短毛,下面密被白色长绢毛,嫩叶两面均被银色长绢毛,叶脉带黄色,叶柄半圆形,密被短毛。

贮藏 置阴凉干燥处。

。【化学】:

全草含黄酮、香豆素、三萜、氨基酸、有机酸、挥发油等[1],黄酮有2R,3R-二氢槲皮素4′-甲醚(2R,3R-Dihydroquercetin-4′-methylether)、2R,3R-二氢槲皮素-4′,7-二甲醚(2R,3R-Dihydroquercetin-4′,7-dimethylether)[2]。

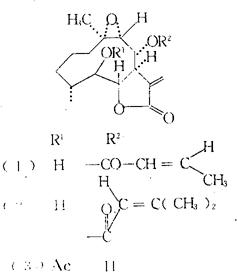

叶含挥发油,主要成分为l-龙脑,以及少量1,8-桉油精、柠檬烯、Ⅰ-樟脑、乙酰间苯三酚二甲醚[1]。叶中还含杉柳二醇(Cryptomeridio1)[3],最近又分得3种具抗癌活性化合物:布鲁迷内酯(Blumealactone)A(1)、B(2)、C(3)[4,5]。抗组胺活性成分有:迷迭香酸(Rosmarinic acid)、紫云英甙Astragalin)烟碱佛素(Nicotinflorin)、鲍尔烯醇(Bauerenol)、α-、β-香树脂醇[6]。

参考文献 [1]中药大辞典.上册.上海人民出版社,1977∶559 [2]CA 1985;103∶85129s [3]CA1982;96∶24698s [4]CA 1987;107∶233371q [5]CA 1988;109∶35257k [6]CA 1988;108∶1430516b

。【药理】:本品提取物注射于动物可引起血压下降,血管扩张,抑制交感神经系统,可用于兴奋、失眠和高血压患者。

参考文献 中药大辞典.上册.上海人民出版社,1977:563

【药性】:

性味 辛、苦,温。

❶ 《海药本草》:“温、平。”

❷ 《开宝本草》:“甘,温。”

❸ 《生草药性备要》:“苦,温。”

❹ 广州部队《常用中草药手册》:“辛,温。”

❺ 《全国中草药汇编》:“辛、微苦,微温。”

功效 祛风除湿,活血散瘀,杀虫。

主治 寒湿泻痢,腹痛肠鸣,肿胀,筋骨疼痛,跌打损伤,癣疮。 ❶ 《本草拾遗》:“主癣。”

❷ 《海药本草》:“主伤寒五泄,心腹注气,下寸白,止肠鸣;烧之辟温疫。”

❸ 《开宝本草》:“去恶气,杀虫。主腹冷泄痢。”

❹ 《生草药性备要》:“祛风消肿,活血除湿。治跌打,敷酒风脚。”

❺ 《岭南采药录》:“疗四肢骨痛。”

❻ 《全国中草药汇编》:“感冒,风湿性关节炎,产后风痛,痛经;外用治跌打损伤,疮疖痈肿,湿疹,皮炎。”

❼ 《中草药学》:“风湿痛,产后骨痛,受凉腹痛,跌打扭伤,疮疖痈肿,皮肤瘙痒。”

用法用量 内服:煎汤,10~18g。外用:煎水洗或研末调敷。

。【临床应用】:方选和验方 《广东中药》:“治肿胀,风湿关节炎:大风艾,蓖麻叶,石菖蒲。煮水洗。”

单方应用 《本草求原》:“治蛇伤口不合:大风艾同鹿耳翎敷。”

- 盐酸吲哚吡林是什么意思

- 盐酸吲哚拉明[中]是什么意思

- 盐酸吲哚普利是什么意思

- 盐酸呋喃硫胺是什么意思

- 盐酸和硫酸物理性质和用途比较是什么意思

- 盐酸咪多林是什么意思

- 盐酸咪洛克生是什么意思

- 盐酸咪苯脲是什么意思

- 盐酸咪达唑仑是什么意思

- 盐酸哌仑西平[中]是什么意思

- 盐酸哌唑嗪[中]是什么意思

- 盐酸哌庚酮是什么意思

- 盐酸哌替啶[典]是什么意思

- 盐酸哌氧平是什么意思

- 盐酸哌泊索仑是什么意思

- 盐酸哌甲酯[中]是什么意思

- 盐酸哌立度酯是什么意思

- 盐酸哌罗卡因是什么意思

- 盐酸哌芬尼多是什么意思

- 盐酸哌苯甲醇[中]是什么意思

- 盐酸哌西那朵是什么意思

- 盐酸唑拉西泮是什么意思

- 盐酸唑替丁是什么意思

- 盐酸喷他佐辛是什么意思

- 盐酸喷他莫生是什么意思

- 盐酸喹吡罗是什么意思

- 盐酸喹唑嗪是什么意思

- 盐酸喹洛雷是什么意思

- 盐酸喹那普利是什么意思

- 盐酸嘌罗霉素是什么意思

- 盐酸噻帕米是什么意思

- 盐酸噻戊托辛是什么意思

- 盐酸噻拉米特是什么意思

- 盐酸噻氯匹定是什么意思

- 盐酸噻美尼定是什么意思

- 盐酸四咪唑是什么意思

- 盐酸四氟哌醇是什么意思

- 盐酸四氢唑林是什么意思

- 盐酸四环素是什么意思

- 盐酸四环素[典]是什么意思

- 盐酸回苏灵[中]是什么意思

- 盐酸土霉素[典]是什么意思

- 盐酸地匹福林是什么意思

- 盐酸地哇洛尔是什么意思

- 盐酸地哌冬是什么意思

- 盐酸地孟汀是什么意思

- 盐酸地尔硫是什么意思

- 盐酸地托咪定是什么意思

- 盐酸地拉普利是什么意思

- 盐酸地特诺是什么意思

- 盐酸地索普明是什么意思

- 盐酸地美替林是什么意思

- 盐酸地美环素是什么意思

- 盐酸地芬尼多是什么意思

- 盐酸地芬昔米是什么意思

- 盐酸地莫沙明是什么意思

- 盐酸地酚诺酯[部]是什么意思

- 盐酸坦达明是什么意思

- 盐酸培他定[中]是什么意思

- 盐酸培兰色林是什么意思