【名称出处】:《本经》

【概况】:

异名 白幕、薇草、骨美(《别录》),龙胆白薇(《药材资料汇编》)。

基源 为萝藦科鹅绒藤属植物白薇和变色白前的根及根状茎。

原植物 白薇Cynanchum atratum Bge.(Vincetoxicum atratum(Bge.)Merr.et Decne.;Antitoxicum atratum(Bge.)Pobed.),又名老瓜瓢根(辽宁),山烟根子(北京),百荡草(广西),老君须(四川)。变色白前Cynanchum versicolor Bunge(Vmcetoxtcum versicolor Decne.),又名白龙须、白马尾(北京),半蔓白薇(《东北药用植物原色图志》),蔓生白薇(俗称)。

历史 白薇始载于《本经》,列为中品,历代本草均有收载。

但《图经本草》载:“白薇,生平原(今山东武定)川谷。今陕西诸郡及滁、舒、润、辽州亦有之。

茎叶俱青,颇类柳叶,六七月开红花,八月结实。根黄白色。类牛膝而短小。三月三日采根,阴干用。今云八月采。”所述非本种。

据有人考证,苏颂所谓白薇即柳叶白前Cynanchum stauntonii(Decne.)Schltr.ex Lévl.之误。据研究,张刻重订李时珍《纲目》.卷上,山草类下“白薇”图与蒙自陆刊吴其濬《植物名实图考》,卷七,山草类“白薇图相似,而以后者的形态更近白薇。

形态 白薇为直立多年生草本,高达50cm,根须状,有香气。叶卵形或卵状长圆形、长5~8cm,宽3~4cm,顶端渐尖或急尖,基部圆形,两面均被有白色绒毛,特别以叶背及脉上为密;侧脉6~7对。

伞状聚伞花序,无总花梗,生在茎的四周,著花8~10朵;花深紫色,直径为10mm;花萼外面有绒毛,内面基部有小腺体5个;花冠辐状,外面有短柔毛,并具缘毛;副花冠5裂,裂片盾状,圆形,与合蕊柱等长,花药顶端具1圆形膜片;花粉块每室1个,下垂,长圆状膨胀;柱头扁平。蓇葖单生,向端部渐尖,基部钝形,中间膨大,长约9cm,直径5~10cm。种子扁平;种毛白色,长约3cm。花期4~8月,果期6~8月。

(图见《中药志》.第1册.第2版.172页.图128.129)

生境与分布 生于海拔100~1800m的河边、干荒地及草丛中,山沟、林下草地常见。全中国广泛分布。

变色白前与白薇不同之处为植物体不具白色乳汁,茎上部缠绕,下部直立,叶质地较薄。花小,初黄白色,后渐变为黑紫色,枯干时呈暗褐色。

生于海拔100~500m的花岗岩石山上的灌丛中及溪流旁。分布于吉林、辽宁、河北、山东、江苏、浙江、河南、四川。

。

【生药】:

栽培 适于温和湿润的气候,宜在土层深厚、排水良好而肥沃疏松的砂质壤土或壤土种植。

用种子繁殖,3~4月播种,直播,按行株距各30cm点播或条插,插后覆薄土;育苗,按行距10~20cm开条沟播下,用草木灰或细土覆盖,保持土壤湿润。出苗后,结合松土除草进行间苗或匀苗,用人畜粪水追肥1~2次。

直播点播者每穴苗1~2株。

育苗者,当幼苗高达10~12cm时即可移栽定植,种植密度同直播法。田间除留种外,应及时摘除花茎,减少养分消耗。

采集 早春、晚秋均可采收,以秋季采收为佳。

采挖后,除去地上部分,洗净,晒干。药材主产于安徽、湖北、辽宁。

鉴别

性状 根马尾状,多弯曲。

根茎粗短,有结节,上面有圆形茎痕或残留茎基,下面簇生多数细长的根。根长10~25cm,直径1~2mm,表面棕黄色,平滑,有极微细的纵纹;质脆,断面皮部黄白色,木部黄色。气微,味微苦。

以根粗长、色棕黄者为佳。

显微 根的横切面;表皮为1列类方形细胞。皮层宽广,由20多列类圆形薄壁细胞明显。

中柱鞘为1~2列薄壁细胞组成;韧皮部狭窄:形成层成环;木质部导管、木纤维、木薄壁细胞均木化,导管直径8~56μm。(图见《中药志》.第1卷.第2版.图130) 粉末∶淡灰白色,气微,味微苦。 ❶ 草酸钙簇较多,大多存在于较小的薄壁细胞中或散在。簇晶直径7~42μm,中央部分如盘状而大,边缘棱角较小,或破碎皮小块片。有的一个细胞含2簇晶,有的含晶细胞纵向连接。

❷ 根茎表皮黄色或淡黄色。表面观细胞呈类多角形或长多角形,直径16~40μm,长至94μm,壁稍厚;表皮组织间布有分泌细胞,呈类多角形,直径14~23μm,长至45μm,内含黄色分泌物。

❸ 根下皮表面观细胞呈类长方形,壁薄,波状弯曲;下皮组织间布有分泌细胞,呈类圆形,含黄色分泌物。

❹ 导管主为具缘纹孔、网纹螺纹导管,直径10~50μm,有的导管分子较短,长仅37μm。

❺ 木纤维多成束,淡黄色或黄棕色。较细长,末端平截或钝圆,直径10~25μm,壁厚2.5~11μm,有斜纹孔或细小圆纹孔。

❻ 纤维(根茎皮层)无色或淡黄色。

细长,稍弯曲,末端钝圆或长尖,直径7~34μm,壁极厚,胞腔细或不明显,有的初生壁与次壁分离。(图见《中药材粉末显微鉴定》.图32)

加工炮制 取原药材,除去杂质,洗净,润透,切段或薄片,干燥。此外,尚有蜜制、炒制等炮制方法。

贮藏 置通风干燥处。

。【化学】:

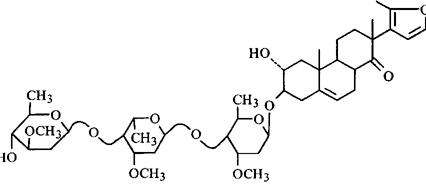

根中含有大量的C21甾体皂甙类成分。

其中一类的甙元具有新型的13,1414,15-双裂环孕甾烷型骨架(13,1414,15-Disecopregnane-type skeleton).包括Cynatratoside-A、Cynatratoside-B、Cynatratoside-C、Cynatratoside-D、Cynatratoside-E、Cynatratosie-F、Glaucoside-C、Glaucoside-H以及Glaucogenin-A[1,2]。另一类甾体皂甙的甙元具有14,15-裂环孕甾烷型骨架(14,15-Seco-pregnanetype skeleton),包括4种新皂甙:白薇甙A(拟)(Atratoside-A)(1)、白薇甙B(拟)(Atratoside-B)、白薇甙(拟)(Atratoside-C)和白薇D(拟)(Atratoside-D)[3]。

参考文献 [1] Chem Pharm Bull 1985;33(4):1507 [2] Chem Pharm Bull 1985;33(10):4188 [3] Phytochemistry 1988;27(9):2935 [4] 中草药 1983;14(11):12

。【药性】:

性味 苦、咸,寒。

❶ 《本经》:“苦,平。”

❷ 《别录》:“咸,大寒。”

❸ 《本草汇言》:“苦、咸,温。”

❹ 《本草备要》“苦、咸,寒。”

❺ 江西《草药手册》:“苦,寒。”

❻ 《安徽中草药》:“苦.平。”

❼ 《广西民族药简编》:“有小毒。”

❽ 《本草钩沉》:“微咸,平。”

❾ 《药性诗歌》:“苦而咸,大寒。”

归经 肝、胃、肾经。 ❶ 《纲目》:“阳明经。”

❷ 《雷公炮制药性解》:“入心、肾二经。”

❸ 《本草新编》:“入心、脾二经。”

❹ 《本草分经》:“阳明冲任之药。”

❺ 《陕西中药志》:“入胃经。”

❻ 《中草药学》:“入肝、胃经。”

❼ 《中药大辞典》:“入肺、胃、肾经。”

功效 清热凉血,利尿通淋,解毒疗疮。

主治 阴虚内热,骨蒸潮热,自汗盗汗,风温灼热多眠,产后虚烦血厥,肺热咳血,温疟,瘅疟,热淋,血淋,风湿痹痛,瘰疬,咽喉肿痛,乳痈,疮痈肿痛。 ❶ 《本经》:“主暴中风,身热肢满,忽忽不知人,狂惑邪气,寒热酸疼,温疟洗洗,发作有时。”

❷ 《别录》:“疔伤中淋露。下水气,利阴气,益精,久服利人。”

❸ 《纲目》:“治风温灼热多眠,及热淋,遗尿,金疮出血。”

❹ 《本草述》:“主治 疭虚烦。

疭虚烦。

”

❺ 《重庆堂随笔》:“为妇科要药,温热证邪入血分亦宜用之。”

❻ 《本草正义》:“凡阴虚有热者,自汗盗汗者,久疟伤津者,病后阴液未复而余热未清者,皆为必不可少之药,而妇人血热,又为恒用之品矣。”

❼ 《现代实用中药》:“治卒中患者之四肢浮肿,又用于急性热病中末期之灼热及衰弱病之消耗热,肺结核之骨蒸潮热等,有清凉性滋养之效;又用于小溲赤涩、肺热咳嗽等证。”

❽ 《民间常用草药汇编》:“清肺热。治吐血及老年咳嗽。”

❾ 《南方主要有毒植物》:“治肾炎,肺结核,尿路感染,水肿等。”

❿ 广西医药研究所《药用植物名录》:“治阴虚潮热,产后虚热,小儿夏季热,小便赤痛,支气管炎。” ⑾《安徽中草药》:“清热凉血。治骨蒸痨热,外感发热,喘咳,小儿弄舌吐乳,乳痈,产后虚热。

” ⑿《广西民族药简编》“捣烂冲温开水浸泡含咽治咽喉炎,捣烂调酒炒热敷患处治风湿关节炎。” ⒀《四川中药志》:“清热凉血,利尿通淋,解毒疗疮。治疮痈肿毒,咽喉肿痛,毒蛇咬伤。

” ⒁《中医大辞典·中药分册》:“治乳痈,鲜品捣敷;创伤出血,研末敷。” ⒂《中药应用鉴别》:“本品在清虚热的基础上,也常用治热淋,血淋,妇女遗尿,月经后期,不孕证等。” ⒃《本草钩沉》:“清热凉血,利水消肿。治病后身热不退,神经衰弱,精神分裂症,神经官能症,癔病,肾盂肾炎,尿路感染,膀胱及尿道炎,血尿,遗精,淋浊等。

”

用法用量 内服:煎汤,5~10g;入丸、散,或捣烂浸泡后含咽。外用适量,研末撒或捣敷。

使用注意 ❶ 《本草经集注》:“恶黄芪、大黄、大戟、干姜、干漆、大枣、山茱萸。”

❷ 《本草经疏》:“凡伤寒及天行热病,或汗多亡阳过甚,或内虚不思食,食亦不消,或下后内虚,腹中觉冷,或因下过甚,泄泻不止,皆不可服。”

❸ 《本草从新》:“血热相宜,血虚则忌。”

❹ 《实用临证中药指南》:“血分无热,或脾胃虚寒,食少便溏者,宜慎用。”。【临床应用】:

配伍应用 ❶ 配青蒿、生地,治身热不退的实热证。

❷ 配地骨皮、知母,治阴虚内热,产后虚热。

❸ 配竹茹、石膏、桂枝,治妇人中虚,烦乱呕逆。

❹ 配百部、款冬花、贝母,治肺实鼻塞。

❺ 配犀角、生地、玄参,治暑疫在营分,舌绛者。

方选和验方 ❶ 竹皮大丸(《金匮要略》)治妇人乳中虚,烦乱呕逆:生竹茹0.6g,石膏0.6g,桂枝0.3g,甘草2g,白薇0.3g。上5味末之,枣肉和丸弹子大。

以饮服1丸,日3夜2服。有热者倍白薇,烦喘者加柏实0.3g。

❷ 白薇汤(《全生指迷方》)治郁冒血厥,居常无苦,忽然如死,身不动,默默不知人,目闭不能开,口噤不能语,又或似有知,而恶闻人声,或但如眩冒,移时乃寤:白薇30g,当归30g,人参15g。上为散,每服15g,水400ml,煎至200ml,去滓,温服。

❸ 《普济方》:“治肺实鼻塞,不知香臭:百部60g,款冬花、贝母(去心)、白薇各30g。上为散,每服3g,米饮调下。

”

❹ 清营泻热方(《中西温热串解》)治暑疫在营分,其舌必绛者:生地9g,元参9g,犀角6g,白薇9g,紫草6g。水煎服。

❺ 《河北中药手册》:“治体虚低烧,夜眠出汗:白薇、地骨皮12g。水煎服。

”

❻ 南京《常用中草药》:“治肺结核潮热;白薇9g,葎草果实9g,地骨皮12g。水煎服。

”

❼ 南京《常用中草药》:“治尿道感染;白薇15g,车前草30g,水煎服。”

单方应用 ❶ 《湖南药物志》:“治火眼:白薇30g,水煎服。”

❷ 《贵州草药》“治瘰疬:鲜白薇、鲜天冬各等份,捣绒敷患处。”

❸ 江西《草药手册》:“治失眠:鲜白薇30g,水煎服。”

❹ 江西《草药手册》:“治乳痈,骨疽,蛇咬伤:鲜白薇全草捣烂,敷患处。”

❺ 《单方草药选编》:“治单纯性喉炎:白薇60g,焙黄研末。每服9g,温开水送服,1日2次。”。【医药家论述】:

❶ 李时珍《纲目》:“白薇,古人多用,后世罕能知之。按张仲景治妇人产中虚烦呕逆,安中益气,竹皮丸方,云有热者倍白薇,则白薇性寒,乃阳明经药也。徐之才《药对》言白薇恶大枣,而此方又以枣泥为丸,盖恐诸药寒凉伤脾胃尔。朱肱《话人书》治风温发汗后身犹灼热,自汗重多眠,鼻息发必鼾,语言难出者,萎蕤汤中亦用之。孙真人《千金方》,有诏书发汗白薇散焉。

”

❷ 缪希雍《本草经疏》:“白薇,《本经》所主诸证,皆由热淫于内之所发。《经》曰:热淫于内,治以咸寒。

此药味苦而气大寒,宜其悉主也。《别录》疗伤中淋露者,女子荣气不足则血热,血热则伤中,淋露之候显矣,除热益阴,则血自凉,荣气调和而前证自瘳也。

终之以益精者,究其益阴除热功用之全耳。

妇人调经种子方中往往用之,不孕缘于血少血热,其源必起于真阴不足,真阴不足则阳胜而内热,内热则荣血日枯,是以不孕也。益阴除热,则血自生旺,故令有孕也。其方以白薇为君,佐以地黄、白芍药、当归、苁蓉、白胶、黄柏、杜仲、山茱萸、天麦门冬、丹参。

蜜丸久服,可使易孕。凡温疟、瘅疟久而不解者,必属阴虚,除疟邪药中多加白薇主之,则易瘳。”

- 李辉英是什么意思

- 李辉英《今昔之别》是什么意思

- 李辉高是什么意思

- 李辑吾是什么意思

- 李辕是什么意思

- 李辛白是什么意思

- 李辰是什么意思

- 李辰冬是什么意思

- 李辰山是什么意思

- 李辰拱是什么意思

- 李达是什么意思

- 李达(1)是什么意思

- 李达(2)是什么意思

- 李达(3)是什么意思

- 李达三是什么意思

- 李达与马克思主义哲学在中国是什么意思

- 李达五是什么意思

- 李达人是什么意思

- 李达天是什么意思

- 李达平是什么意思

- 李达才是什么意思

- 李达故居是什么意思

- 李达文集是什么意思

- 李达海是什么意思

- 李达潮是什么意思

- 李达生是什么意思

- 李达章是什么意思

- 李迁是什么意思

- 李迁仕是什么意思

- 李迁哲是什么意思

- 李迅是什么意思

- 李迅痈疽方论是什么意思

- 李过是什么意思

- 李过折是什么意思

- 李迈光是什么意思

- 李迎希是什么意思

- 李迎甲是什么意思

- 李运是什么意思

- 李运利是什么意思

- 李运华是什么意思

- 李运成是什么意思

- 李运昌是什么意思

- 李运福是什么意思

- 李运通是什么意思

- 李近宸是什么意思

- 李还素是什么意思

- 李进是什么意思

- 李进德是什么意思

- 李进才是什么意思

- 李进石棺是什么意思

- 李进禄是什么意思

- 李进贤是什么意思

- 李远是什么意思

- 李远哲是什么意思

- 李远善出奇兵克敌制胜是什么意思

- 李远洲是什么意思

- 李远素是什么意思

- 李远讥曹唐是什么意思

- 李远诗集是什么意思

- 李远馨是什么意思